数字はすべてを漂白する

つい先日、約四半世紀ぶりにある本をNewsPicksパブリッシングから復刊した。『文化資本の経営』。著者は名経営者にして当代きっての文化人、元資生堂会長の福原義春氏だ。

この本については、8名もの推薦者をはじめ、すでに様々なところで語られている。

“原初の株式会社では、お金と、お金の出し手たちが育んできた文化がセットで「資本」として事業に注入された。”

— renny | 投資家 (@renny_29) December 23, 2023

25年前に見えていた資本主義の未来|「文化資本の経営」|きのう、なに読んだ?|篠田真貴子| エール |『LISTEN』監訳 @hoshina_shinoda #note #読書感想文 https://t.co/oZK6pV150k

休みをとってやっと読めた元資生堂会長・福原義春さんの「文化資本の経営」

— 﨑村昂立 / Sakimura Kota (@moralkeeper) January 4, 2024

まず一言で感想を言うと、ガツンとやられた感じです。初版が1999年という事実に、さらにガツンとやられます。

なるほど...工藤さんに「体感もって読んでもらえると!」と言われた理由がよくわかった。… https://t.co/HBNTP9LY2c

編集担当が、これ以上内容について語るのは蛇足だろう。だから今日は、僕の極めて個人的な問題意識をみなさんと共有してみたい。それは、今回の復刊と部分的につながっている。そして、弱さ考に通底する問題意識にもつながっている。

キーワードは3つ。数字と漂白、そして近代化だ。

「世の中の大半は数字にも言葉にもなっていない」

『文化資本の経営』の「はじめに」の一文から、ゆらゆらと物思いに耽ってみよう。

「ただ、それら(=文化)は経済的に換算しがたいため、無視されたり、抑え込まれたりしてきました」括弧内は井上補足

「経済的に換算しがたい」。つまり、数字にしにくい。

その言葉から、僕は『シン・ニホン』(こちらも編集を担当した)の、妙に心を捉えて離さない一説を思い出した。

「世の中の大半は数字にも言葉にもなっていない」『シン・ニホン AI×データ時代における日本の再生と人材育成』

ロジカルな思考力が異様に高い安宅さんの言葉だからこそ、印象的だった。

「数字になっていないもの」とはなにか。

それを数字にするとはどういうことか。

その過程で何が起こり、どういう影響が生じるのか。

僕たちはその影響をふまえ、数字とどう向き合えばいいのか。

数字の道具性

「弱さ考」では幾度か書いたが、僕たちは歴史上もっとも経済の影響が強い時代に生きている。そこで、経済の根本にある数字の「道具性」について、いま一度考えてみたい。

道具としての、数字の特徴。それは「最小の情報量」と「最大の汎用性」に尽きる。

たとえばここに、強奪によって手にした100万円と、慈善的な事業によって手にした100万円がそれぞれあるとしよう。ざっくり言えば、前者が「悪いお金」、後者が「良いお金」だ。

2つの100万円の札束を、テーブルの上に乗せてシャッフルする。その瞬間、2つの札束は見分けがつかなくなる。

数字にするとは、意味を漂白すること

お金を得るプロセスには、さまざまな「数字にも言葉にもなっていないもの」が意味や情報として付随している(たとえば、強奪された人の痛みのような)。ただ、数字になった瞬間、すべての情報は「漂白」される。意味や情報は失われ、「1000000」というデジタル記号に変換される。

ただ、それは必ずしも悲しむべきことではない。

「1000000」というデジタルな記号は、その無機質さゆえに誰にとっても同じ意味を持つ(=汎用性が高い)。この汎用性こそが社会を円滑に回している。

情報量を最小化した数字だからこそ、世界中の見知らぬ人との間で売買が成立する。おかげで僕たちは、高度な分業を前提にした複雑な製品(ほら、あなたが今見ているディスプレイだって)を手にすることができる。

売買取引には相手との言語的コミュニケーションすら必要ない。世界中で最も使用者が多いコミュニケーションの道具は、英語ではなく間違いなく数字だろう。もし世界から数字が消えたなら。僕たちはほぼ自給自足に近い生活を送らなければならなくなる。

情報量を最小にするからこそ、道具としての数字の汎用性は最大化される。

逆にもし売買の場で「この1000000円は悪いことをして得たお金ではないのか?」などとその意味を問おうものなら、経済活動はあっという間にストップしてしまうだろう。

漂白したものを「彩色」する時代

一方で、最近とくに仕事の場を中心に「漂白された情報や意味」をふたたび彩色する動きが強まっている。

「社会」の規模で言えば、ESGやSDGs。

「組織」の規模で言えば、パーパス、ビジョン、ミッション。

「個人」の規模で言えば、やりたいこと、働きがい、ウィル。

世界は、意味を追い求めている(あるいは追い立てられている)ように見える。

「弱さ考」に一貫する問いは「(社会にとってでも、地球にとってでもなく)ひとりの人間にとって、資本主義はどんな影響を及ぼすか?」だ。だからここでも、「ひとりの人間」に焦点を当てよう。

なぜ僕たちはかくも仕事に意味を求めてしまうのか?(もし「社会」の規模で考えるなら、それは「固有な人間が普遍なデータに還元され、社会が方向づけられることをどう考えるか?」という「統計学化する社会」への問いが生まれる)。

仕事の話に戻ると、意味づけが感じられない数値目標に社員がモチベーションを持てないことは、いまやほぼ自明の事実だ。

「自分の仕事が何につながっているのか?」という意味を語れることは、もはや現代を生きるビジネスパーソンの新たな嗜み(あるいは義務)といっていい状況になりつつある。

自由選択という重荷

個人が意味を追い求める流れは、今後もさらに加速していく。「経済成長=善」というシンプルな世界観に、もう僕たちは戻ることはできない。

いつか、実家のオカンに言われたことがある。

「あんたらの世代は大変やで。いろんな選択肢があって、いろんなこと考えなあかんし。わたしらんときは働いて、結婚したら専業主婦になって。いま振り返ると思うとこはあるけど、まぁ気楽なんは気楽でよかったわ」

少し大きな話をすると、「近代化」とは、ざっくりと言えば「抑圧されたものを解放する」を繰り返す運動だ。それは今も続いている。黒人や女性に参政権を与え、障害者に合理的配慮を促し、(実態が追いついているかはさておき)抑圧からの解放を是としてきた。

解放は人を不安定にする

しかし、「解放は人を不安定にする」という事実は、あまり多くの人に認識されているとは言えない。

解放の先には自由がある、自由の先には、選択がある。選択肢が増えれば増えるだけ、「いろんなこと考えなあかんし」。

「お金さえ稼げればいいなんて考えはもう古いよね」と、多くの人は言うだろう。しかし「お金さえ稼げればいい」という世界観を捨て去るなら、新たに自分を安定させる世界観をつくらなければならない。

サルトルという人は、それを

人間は自由の刑に処せられている『実存主義とは何か』伊吹武彦訳(人文書院)より

と表現した。「神がすべてをお決めになる」という安定的世界観が崩れゆく時代観のなかで書かれた言葉だ。そして僕たちは今、「経済成長がすべてを癒す」という次なる世界観が崩れつつある不安定な局面にいる。

ここで、数字の道具性に立ち戻ろう。

最大の汎用性を持った数字(=お金)と別の何かで自分を安定させるということは、より汎用性の低い、オリジナルの世界観の構築が求められるということだ。つまり「他の人にとっては意味がないかもしれないけど、私にとっては意味のある(=汎用性の低い」意味を、人生に見出さなければならない。

率直に言って、自分なりの世界観を確立するのは難しい。僕が人文知・社会科学・自然科学などの「すぐ役立たない学びってけっこういいよ」と各所で言い回っているのは、これらは世界観をつくる土台となってくれるからだ。

自分の仕事にもう一度失われた色を取り戻す。それは素敵で、胸躍る行為でもある。ただ、その一方で、僕は、息苦しい思いをする人も少なくないのではないかと想像してしまう。

これはまたどこかで詳しく書きたいが、近代的な思考スタイルの前提となる「個人」「社会」などの言葉は、つい150年ほど前、江戸から明治に移る激変の時代に、日本が西洋から急ごしらえで輸入し、翻訳したコンセプトだ。

僕は最近、日本について考えるために本を読み漁っているのだが、「個人」「社会」などのコンセプトは、150年経った今も(いや150年程度の年月では当然ーー)まだきちんと「文化」として根付いていないのではないかと感じている。

数行で要約すれば、一神教、特に現代資本主義の基礎となったと言われるプロテスタントの文化は「主体性」を重んじる傾向にある。逆に日本の風土は「受容性」つまり「起きたことにいかにうまく応じていくか」を土台に文化が築かれてきた側面が強い。

僕の問題意識はこの「受容性」が、現代のビジネスパーソンに求められる「主体性」と相性がよくないにもかかわらず、そのギャップがスルーされているのではないかという点にある。

具体的に言えば、現代の職場で求められる

「未来のゴールを決め、逆算でリソースを戦略的に配分しよう」

「自分のやりたいことを明確に言語化しよう」

「モノとヒトを分けて議論しよう(←他者との関係性に依存せずに自分の意見をぶつけ合える「強い主体」を前提としている)」

これらは西洋的文脈から出てきた「強い主体性」を前提としている。僕らは、建前上はそれらを「使いこなせている」とされている。本当にそうだろうか?僕らはつい30年ほど前まで、いや、今ですら、もっと他者との相互関係に依存した世界観の中で生きているのではないだろうか?

ビジネス書の編集者が「日本的感性」を考える理由はそこにある。

「あなたは何をしたい?」「あなたはどうなりたい?」という問いは「ウィルが明確なほうが望ましいのです」という価値観、そして「強い主体性」を暗黙のうちに前提としている。

もし、そんな前提にあなたが窮屈さを感じることがあれば、こう問うてみてほしい。

「自分の仕事は、どんな『文化』を形づくることにつながっているのだろう?」

きっと、強張った身体は少しほぐれ、思考は広がりを持つはずだ。

文化は、個人ではなく集団に、特定の「場」に蓄積していく。『文化資本の経営』で僕が一番好きなのは「場」つまり空間の重要性に触れる箇所だ。

時間的に考えても、文化は蓄積する類のものであり、一朝一夕にできるものではない。誰にもショートカットはできない。

文化という言葉は、空間的にも時間的にも、広がりとつながりを感じさせてくれるものだ。あなた一人を単位としない。

弱さ考の初回で、僕は「私たちは、強くなろうとせずにいるのがとても難しい時代を生きている」と書いた。その問題意識は「現代は、自由な選択肢から、みずからの意志によって仕事を選び、そこに意味を見出すことが求められる時代だ」というここまでの記述とダイレクトにつながっている。

強い主体性を持たない個人を、文化は詰問しない。

おろろ。

書き始めたときには思いもよらなかったところに着地してしまった。ひとつ言い訳をすると、『文化資本の経営』は読むと泉のように問いやインスピレーションが湧き出す本で、この記事のふらふらとした足どりも、ある種その「らしさ」を反映していると言える。

「文化資本」というコンセプトはとてつもなく多様な解釈にひらかれている(補足しておくとピエール・ブルデューの言う「文化資本」と本書のそれは定義が異なる)。

どうか湧き出す泉のような本書の世界に勢いよく飛び込んで、「思いもよらなかった」ところにたどりついてほしい。そして、あなたがそこで何を見て、どう感じたかをコメントで聞かせてもらえれば、編集担当としてこれほど嬉しいことはない。

トップ画像:Unsplash(Markus Spiske)

更新の通知を受け取りましょう

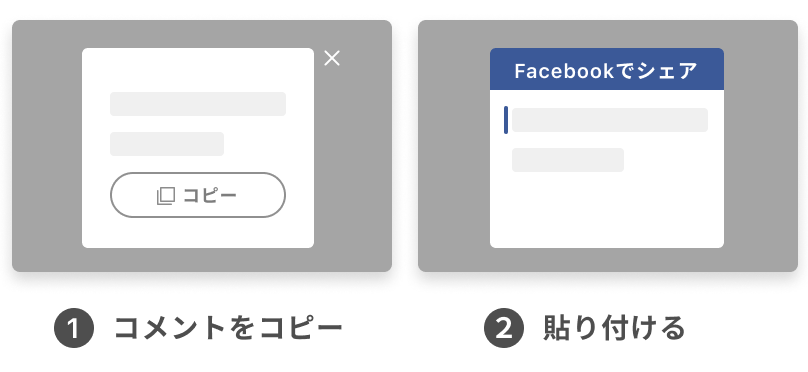

投稿したコメント