「役に立つ」は呪い、タイパは死

「10年に一度の大寒波です!」とお天気お姉さんが騒ぐので、かなり気合いを入れて外に出たらそんなに寒くない。そういえば、昔地元の遊園地に「マイナス30°の世界」というアトラクションがあったなあ。あれは「ほんまもん」だった。生まれて初めて命の危機を感じたあの夏休みをふと思い出す。

さて。前回「成長から『降りる』って、できるのか?」では、産業構造がぐにゃぐにゃと形を変える世の中で、ゆく先が見えない僕たちは常に自分の「市場価値」を意識せざるをえない、と書いた。そのため、本当は「他ならぬ固有な私」として扱われたいと思っていても、履歴書に表記できる「普遍的スキル」でしか自分を記述できないという一つ目の苦しさが生まれる。そして、いつの間にか「自分が役に立つ人間であること」の説明責任を背負わされてしまった(おかしいと思っていいと思う)という二つ目の苦しさについても書いた。

まさに、「強さ」が求められる時代だ。僕たちは、もう少しのびやかな呼吸で生きていけないものだろうか。

「している」と「させられている」の間

「あなたは役に立てますか?」と問われる側に立ち続けること。

この資本主義の絶えざる競争圧力は、容易にあなたを「これってなんかの役に立つの?」と問う側の主体へと変えてしまう。

多くの人は自分の価値観・考え方を「自分で選び取った」と捉えている。しかし実際には、ある時代・ある社会・ある制度に特有のものでしかない規範(常識といってもいい)や仕組みなどの環境によって、あなたの内面は大きく影響を受けている。

私やあなたが今考えていることは、見ようによっては「環境によってそう考えさせられている」ことが少なくない(哲学や社会学は、ひたすらそういったことを指摘してきた学問だ)。

しかし、自己決定・自己責任のナラティブ(物語)の中では、環境による影響は常に「ないもの」とされ、いつしか人は「自分は誰に強制されたわけでもなく、自らの意思でこう考えた」と思い込むようになっていく。

「これって何かの役に立つの?」という問いを、自らの意思で発しているのだと。

しかし、一方で「役に立つかどうかがすべてじゃない」という内なる声も消えることはない。この相反する苦しみの構造の根本にある「資本主義の内面化」、つまりは「資本主義の価値観化」こそ、現代に生きる僕たちにとって大きな課題だと、僕は捉えている。

資本主義に対する批判は、主に「環境」や「格差」に焦点が当てられてきた。もちろん、それ自体とても重要な問題だ。しかし、僕はこの「内面化」もまた、それらと同じくらいに厄介で重要なことなんだよ、と問題提起したい。

「役に立つ」という呪い、手段としての現在

「役に立つ」って何だろうか。これも、問い直してみたい。

「役に立つ」は常に目的を必要とする。「役に立つ」のは何かのためであって、目的なき「役立ち」はありえない。役立つは常に「目的ー手段」というペアの形で存在する。

ここで重要になるのが時間軸だ。目的は、いつだって手段の先、未来の側にある。

必然、「これって、何かの役に立つの?」という問いを価値基準として「内面化」してしまうと、現在という時間は先にある「未来のための手段」という貧しく痩せ細った存在となる。「未来のため」というと聞こえはいいが、それは永遠に来ない先を追いかけるという意味で、鼻先に人参をぶら下げられて走る馬と変わらない。いつまでたってもやってこないからこそ、未来は未来でいられるのだ。

臨床哲学者の鷲田清一はこの悲哀を著作『だれのための仕事』で、

「pro-ということばで表示されるこの<前のめり>の時間意識」

と表現した。pro-は「前」を意味する接頭語だ。鷲田によれば、<前のめり>の時間意識は近代経営のあらゆる場所に浸透しているという。

資本主義的な企業は、このプロジェクト(起業)とともにもうひとつのpro-にかかわる。<プロミス>である。約束(promise)というのは、ラテン語の(pro-mittere)、つまり「前に+送る(mittere)」という動詞からきている『だれのための仕事』鷲田清一

そのように企業においても個人においても未来における決済(プロジェクトの実現や利益の回収)を前提にいまの行動を決めるという意味では、ひとに<前のめり>の未来志向の姿勢をとらせる。つまりプログラムをたえず未来に向かって投企させるわけである。『だれのための仕事』鷲田清一

たとえばあるプロジェクトを立ち上げる。そのためにはあらかじめプロフィット(利潤)のプロスペクト(見積もり)を検討しておかなければならない。見込みがあればプログラムづくりに入る。そしてプロデュース(生産)にとりかかる。支払いはプロミッソリー・ノート(約束手形)で受ける。こうしたプロジェクトが成功裡に終われば、つまり企業としてのプログレス(前進)にうまく結びつけば、個人にはプロモート(昇進)が待っているわけだ。『老いの空白』鷲田清一

そういう<プロジェクト>の物語を反転すると、他人に、あるいは社会に、遅れてはならないという、わたしたちを恒常的におそう強迫的な意識になる。『だれのための仕事』鷲田清一

最後の「強迫的な意識」は、弱さ考で見てきた「成長のナラティブ」そのものと言える。余談だが、この本が出版されたのは27年前(!)のことだ。

時間について、もう一人紹介したい人がいる。在野の哲学者の内山節だ。この人はもう、生き様からして、べらぼうにおもしろい。

だいたい哲学者というと立派なレンガづくりの大学のイチョウ並木を歩きながら、高尚かつ形而上学的な思索を深め、あとちょっと髭の先が跳ね上がっていて…といったイメージだが、この人は高校を卒業後、大好きだった釣りにひたすら没頭した。渓流好きが昂じてどんどん川を遡っていったところ、群馬県上野村という、関東一円でいちばん人口の少ない村にたどりついたのだという。以来東京と上野村の二拠点生活を送りながら、ひたすら畑を耕したり釣りをしたり、(たぶん)合間に哲学したりしている。

ちなみに、僕は内山節のことをまったく知らなかった。鬱のどん底時、何か少しでも治るためにできることはないかと湯治に行った先で、旅館の主人の趣味なのか、とても有名とは言えない内山節の全集がたまたま置いてあったのだ。

当時の僕は存在しているだけで苦しく、本などとても読めなかった(宿のチェックインで人と最低限の会話をしなければならないことや、注意書きの文字を読んだり名前を書いたりすることすらつらかった)。そんなときに、さほど有名ではない哲学者の、しかも『時間についての12章』というお世辞にも面白そうとは言えないタイトルの本が、なぜか無償に気になった。うっかり棚から抜き出しページを開けたところ、これまたなぜか50ページ程度読むことができて(他の文書は一行読むのもしんどかったのだけど。今でも理由はわからない)、今の僕の人生にけっこう影響している。奇遇なこともあるもんだ。

さて、その彼の時間論は非常にラディカルで、近代社会が前提とする「24時間を全員が等しく分配されている」という前提は嘘だとはっきり主張する。そうではなく「自分と川」「自分と畑」「自分とお隣さん」など、異なる主体との間にそれぞれ、時間が生成すると(レヴィナスという哲学者の言っていることとも少し近いと思う)。

彼は言う。時間を、自分が「生成」するものであることを忘れ、誰かから「分配」されたものと捉えてしまった瞬間に「時間をいかに効率的に使用するか」という無限の強迫観念に追い立てられると。

ここでもまた「強迫」という言葉が現れる。しかし、「自己決定」のナラティブを生きる僕たちは、自分の言葉が環境によって「強迫」的な形で影響を受けてしまっているとは言えない。自己決定のナラティブの中ではそのようなタイプの弱音は、あらかじめ(pro-的に)封じられている。

「タイパすなわち死」だから「生すなわち目的」なんだ

分配された時間の際限なき効率追求。これは、経済の言葉で語るなら「生産性の最大化」を価値観として内面化してしまった状態だと言える。

「スキマ時間」はすべて、常に未来に向けて役立てられなければならない。無限に切り刻まれた時間に対する「何かしなければ」という神経症的不安。

「タイパ(タイムパフォーマンス)」というキャッチーな言葉は、「最小のインプットから最大のアウトプットを生む」という生産性の概念が内面化された時代に、ある種必然性を伴って生まれた概念だろう。

が、いみじくもWEEKLY OCHIAIで東浩紀さんが指摘したように、タイパを論理的に追及すると「いますぐ死ぬのがいちばんいい」という皮肉な結論が導かれてしまう。

そりゃそうだ。人間の人生に決まった目的などないのだから。今すぐ店仕舞いをするにこしたことはない。

しかし、タイパは、肯定的に称える声があまりないことも含めて、ひとつの希望でもある。

タイパという概念をあえて推し進める、つまり、あらゆる時間を手段化して何かを得ようとする心性を突き詰めると、必然的に「あれ、そもそも効率よく何かを得ることの目的ってなんだったっけ?」と問わざるを得ない地点にたどりつく(先述のように「目的と手段」は常にペアの形でしか存在できない)。

もしもその目的が「成長だ」と答えるなら、散々繰り返してきた「成長は一つのナラティブにすぎない」という言葉を再度贈ろう。

否定はしない。いつか必ず下ることがわかっているからといって、成長の坂を全力で登ることに意味がないわけじゃない。強迫によってではなく、自分で選んだ限りにおいては。

「タイパ」という概念を「問い進める」ことによって、未来に向けての単なる「手段」に堕していた現在が、「目的」として再び輝いてくる(その地点より先に目的を持たないという意味で「無目的」であることを許されると言ってもいい)。そんな反転が起きたなら、きっともっと「喜びを分かち合える」だろう。

言葉だけが非現実を許される

僕たちは資本主義の中で「あなたは役に立つのか?」と問われる。

そして、その価値観を内面化し「これって役に立つんだっけ?」と問う側に回る。

分配された時間という「リソース」が「成長」に向けて「効率よく」活用できなかったとき、それは未来に対する「投資」の失敗とみなされる(資本主義のメタファーに鍵カッコをつけてみた)。

僕たちは、どうすればいいのだろう。

現実は決してイージーじゃない。僕がここまで書いてきたことはあまりに大雑把だし、単純化しすぎだという自覚はあるが、それでもやはり僕たちは自己の生産性について説明責任を負っているし、今日も、明日も、その証明を積み重ねていかなければならない。もちろん、その証明に伴うのは苦しさだけではないにしても。

道はある。

言葉というのは、現実がどんなにハードでも、その現実を塗り替える可能性を持つ飛び道具だからだ。

「非現実な動画」や「非現実的な音声」は存在しえないが、「非現実な言葉」はいつだって存在を許されてきた。いや、それこそが歴史的に見た積極的役割だろう。言葉は単なる情報の保存装置ではない。

僕は言葉を信じている。言葉による、現実の問い直しを信じている。

もう少し、答えを焦らず、ここまで読んでくれた読者と一緒に考えてみたい。

連載をフォローする

新しい問いを求める方は、NewsPicksパブリッシングNewsletter、ぜひご登録を。

井上慎平Twitter

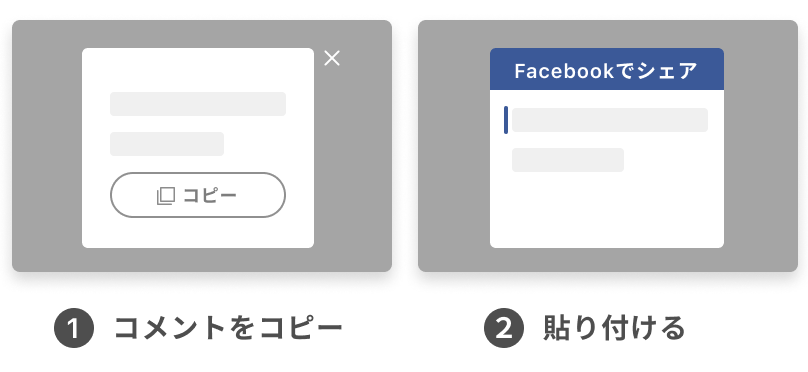

更新の通知を受け取りましょう

投稿したコメント