限界集落に移住した大学生の話 ~”関係性”の中で生きる~

みなさん、こんにちは!第4期Student Pickerの横山椋大と申します!

毎週金曜日は、Student Pickerが投稿を担当しています。

前回は、インターンの山本さんが『(偏愛)なぜ僕はONE OK ROCK魅了され続けているのか』という題でONE OK ROCKの魅力を紹介していただきました。

私自身もONE OK ROCKは特に高校生の時ハマっていました。特に『WE ARE』と『STAND OUT FIT IN』は今でも聞きますし、一度ライブにも行ってみたいなと思いました!

さて、今回私がお話しするものは、ひと言でいえば「豊かさとは何か」という問いかけです。鳥取のある限界集落に引っ越した私自身の体験談と思想を統合した内容を、以下に述べます。

私自身、他のStudent Pickerや、具体的には都市に住んでいる人とは少し変わった価値観で世界を捉えているのではないかと思っていて、地域、特に農村から見た世界観をここで伝えられたらと思います(この記事で用いる地域とは主に都市から離れた農村等を指します)。

また、私自身宗教学や社会学専攻ではないため、拙く、根拠に乏しいところがあるかもしれませんが、その点ご理解の上、ご一読いただければ幸いです。

目次

・自己紹介と問題提起

・人と人との関係性の中で生きる

・人と地域との関係性の中で生きる

・人と自然との関係性の中で生きる

・人と神との関係性の中で生きる

・これらの観点から曼荼羅を描く

・いい教育とは?

・まとめ

自己紹介と問題提起

私自身のことを少し紹介すると、元々三重県の皇學館大学教育学部出身で、4年に進級するタイミングで退学し、今の公立鳥取環境大学環境学部に3年次編入で入学しました。

大学にて環境学を専攻する傍ら、今年の4月から鳥取県八頭郡八頭町(以下「八頭」とします)のある限界集落に移住しました。

現在研究として取り組んでいることは、主に今住んでいる八頭でのフィールドワークを通して農村のコミュニティと地域に根差したESD(Education for Sustainable Development、持続可能な開発のための教育)についてです。

八頭は食資源に恵まれた自然豊かな農村で、私自身、非常に地域愛にあふれるあたたかい町で、多くの人にお世話になっています。実際に限界集落で暮らしつつ、また日々の研究を通してこの地で、「自分とは何者か」、「人間らしい生活とは何か」ということを日々ぐるぐると考えています。

また住んでいる限界集落についてですが、人口は30人未満、世帯数は15世帯未満、65歳以上人口比率は60%を超える山奥の集落です。

夜に聞こえてくるのはフクロウと鹿の鳴き声(鹿はほぼ毎晩家の敷地に入ってきます)と川の流れる音で、夜は満点の星空を眺めることができます。さらに集落の人に教わりながら、自分自身で家庭菜園をして、農村での生活を楽しんでいます。

そんな限界集落に移住した私ですが、以前の大学から今も変わらず持ち続けている命題があり、それを限界集落に住みながら常に考えています。それは、”関係性”です。具体的な観点として、

・人と人との関係性

・人と地域との関係性

・人と自然との関係性

・人と神との関係性

等が挙げられます。

私が教育学から環境学に専攻を変えた理由も、「人とこれらの関係性がおかしいのではないか」という違和感をもっていたことがあります。

人とこれらの関係性が希薄化した現代、「地球の資源を利用できて当然だ」というような人間中心主義の考えが蔓延し、環境破壊を繰り返し、そして人間は経済のための亡者(エコノミックアニマル)になっていないか、

この中に本当に”豊かさ”があるのかということをよく考えています。

私は現代において、この「人と様々なモノとの”関係性”」を再構築することが不可欠で、この人と様々なモノとの”関係性”の中に”豊かさ”があるのではないかと思っています。これがおそらく私の生涯をかけての命題であろうと思います。

前置きが長くなりましたが、上で挙げた4つの観点からの問題提起と日々考えていること、また「豊かさとは何か」に付随する”いい教育とは何か”ということを述べてみようと思います。長文になりますが、お付き合いいただけると幸いです。

人と人との関係性の中で生きる

まず、人と人との関係性についてです。ここでは、家族や隣人といった、現在を生きている人との関係性を指します。

私自身、前の大学でサッカー部のキャプテンを務めつつ、母校のサッカー部の外部顧問をしていました。その際気づいたのは、

「自分一人だけで生きているわけではない。」

ということでした。それまで独りよがりになりがちで、周りに頼ろうとしていませんでした。しかし、サッカー部を引退し、キャプテンという役割を辞するときに、

いかに多くの人に支えられ、そして仲間に助けられ、サッカーを続けてこれたのかということをふと考えました。

その時から、私を支えてくれている人に感謝を欠かさないようになりました。現在こうして大学に通えているのも、私を応援してくれている家族と、交友関係を持ってくれる友人や支えてくれる大切な人がいてこそだと思っています。

つまり、今の私があるのも周りの人がいるからで、その時から感謝する大切さを意識して生活するようになりました。

私を支えてくれている方々に感謝するという所作が日常の習慣となってから、日々の中で何かうまくいかなくなったときすぐに腹が立ったり、悪口を言うことがなくなりました。

今、限界集落に移住し、私を支えてくれている多くの方々の助けがあって私がいるということに、改めて毎日感謝しています。

よく近所の方々にお世話になっていて、野菜やご飯のおすそ分けをもらいます。また雨の日には、私が大学に行っている間に外に干した洗濯物を玄関に取り込んでくれることもあります(笑)。いつも感謝しています。

逆に今度は私も、自信で育てた野菜や出張先のお土産をお返するなど、集落の小さいコミュニティならではの人との関係性があります。

そもそも人は古来より人と人との関係性、助け合いの中で生きてきました。仕事をはじめ、生活でも色々な人との関係性があってこそ、自分の生活があります。もう少し視野を広げると、

例えば今私たちの目の前にある食材でも、それらをつくってくれた生産者の方、それにかかわる多くの人など、「自分一人だけで生きているわけではない」と気付くことができると思います。

すべての人に敬意を払い、人と人との関係性に思いを馳せることが、「豊かさとは何か」を考える第一歩だと思います。

次に二つ目に死者との関係性です。日本の場合、死者との関係性も人と人との関係性に含まれます。私自身の話を少し述べますが、私の実家は祖父が先祖代々から続く魚屋を経営しており、昔から先祖を敬うことを大切にしてきた一族です。

今夏のお盆も家族、親戚が各地から集まり、お盆の法事を行いました。昨年には父方の祖母が旅だったのですが、よく家族の話の中で出てくる語りとして

「ばあちゃんは自分らをなんて思とるかな」

「これだけ人が集まってさぞかしばあちゃんも喜んでいるやろな」

ということがあります。これは私の家族だけでなく、日本の至る家族の中で出てくる会話の一部ではないかと思います。

死者(先祖)がいたから自分がいる、その関係性の中にある有難さを忘れてはいけないと法事の度に思わされると同時に、死者との関係性も大切にするのが日本民族であると思わされます。

今、檀家制度や墓参りが時代にあっていないといわれたり、本来死者を弔うはずであった花火も経済活動の一つとなっていたりします。死者(先祖)との関係性が希薄になれば、私たちはいったい何者になるのでしょうか。

今、一人一人が死者(特に先祖)との関係性を見つめ直すときではないかと思っています。

人と地域との関係性の中で生きる

この章では、人と人との関係性にも大きく関係してきますが、人と地域との関係性を述べます。これを言い換えれば、多くの人が思い浮かべるであろう”コミュニティ”についてです。

コミュニティの研究が私の研究に直結するのですが、今全国的にこのコミュニティ、つまり地域との関係性が希薄化してきていると思います。広井良典『コミュニティを問い直す』(2009)のなかでコミュニティの定義と問題点が示されていますが、コミュニティが崩壊している一つとして

生活のコミュニティと生業のコミュニティの分離

ということが挙げられています。例えば、農村であれば自分たちとの”生活”のコミュニティ”=”生業(農業)のコミュニティ”であり、両者が一致していることによって、人とコミュニティ(地域)との結びつきが強かったと考えられます。

しかし現代は、生業のコミュニティが”カイシャ”となってしまっていて、コミュニティが崩れ、人と人との関係性、そして人と地域との関係性が希薄化してきているのが実情だと思います。

私の考えですが、

この地域との関係性が希薄化すれば、郷土愛などの地域に対する誇りも失われ、過疎化がより進むのではないかと思っています。

過疎化に関して、小田切徳美『農山村は消滅しない』(2014)では、都市への人口の流出、農林地の荒廃、集落営農機能の停滞という、「人・土地・むらの三つの空洞化」だけでなく、

この空洞化の中には「地域住民がそこに住み続ける意味や誇りを見失いつつある」として、「誇りの空洞化」が進んでいるとしています。

私の考えを繰り返しますが、人とコミュニティ(地域)との関係性が崩れると、同時に地域に対する誇りが希薄化し、地域の衰退が進むという流れがあるのではないかと思っています。

一方で、私が日々この地域に住んでいると、地域の人と人との繋がり、また人と地域との関係性が非常に強いように感じます。これが、俗にいう”社会関係資本”が強い地域ではないかと思います。

例えば、お金ではなく、人と人、地域との関係性、そして地域に対する誇りで動いている社会システムがあります。これこそ、私が今住んでいる地域に一番心を惹かれている理由の一つです。一つ事例を紹介します。

八頭には若桜鉄道という第三セクターの鉄道が走っていて、私が住む地域には”因幡船岡駅”と”隼駅”という駅があります。

この若桜鉄道が採っている仕組みとして、「上下分離式」というものがあります。端的に言うと、鉄道を走らせているのは若桜鉄道株式会社、その他駅やレールは民間の団体や行政が保持しているということです。

私が驚かされたのは、駅を管理する主体が民間の団体であるという点です。またこの団体は地域愛、地域に対する誇りにあふれた団体です。因幡船岡駅は「因幡船岡駅の活性化を考える会」、隼駅は「隼駅を守る会」という団体が主に駅を管理しています。

駅では度々地域の方々中心となって、ボランティアで清掃活動が行われています。5月にあった因幡船岡駅の清掃活動(私も参加しました)では、約30名の方々が清掃活動を行っていました。

何故こんなにも人と人、地域との関係性が強いのかというと、この地域に愛着と誇りがあること、そして清掃活動や地域活動にて副次的に生まれる人間関係の豊かさ、これらに尽きると思います。

例えば、ある方に、因幡船岡駅に対する愛着を伺ったところ

「船岡駅に対する愛着というのは、ずっと昔からこの椅子があって、中のこれがあってね。全く変わらない。私が小学校の時から。」

と話されていました。

少し本文の内容と外れますが地域活性化に関する内容を踏まえつつ、この章の結論を述べます。

地域との関係性、誇りを醸成する鍵、または地域と人、異世代をつなぐ地点となるものは、その地域にある、”年代を超えて愛されるもの”ではないかと思います。この人と人、人と地域をつなぐ点は、全国各地にあると思います。

私なりの解釈かつ研究範囲になりますが、”内発的発展論”を提唱した鶴見和子(1918~2006)はこの人や思いが集まる点を南方熊楠の南方曼荼羅から”萃点”という表現をしています。

”萃点”とは、人と地域との関係性だけでなく、「さまざまな因果系列、必然と偶然の交わりが一番多く通過する地点」を指します。

この地域にある”萃点”を各地で再発見して、その地域に対する存在意義と誇りを醸成することがその地域の活性化を図るうえで不可欠であり、人と地域との関係性を強くするものだと思います。

人と自然との関係性の中で生きる

次に考えたいのは人と自然との関係です。これが私の中の一番の命題です。

環境問題にも直結する問題でもありますが、日本人と自然との関係性を捉え直すことが今必須であり、かつ日常の中で実践できると思います。一つ例として、私たちが使っている日本語の中には多くのヒントが隠れています。

山吹色、藤色など、環境の中にある花や色からとった色の言葉が日本語には多くあります。また俳句で使われる季語、また「カエルの合唱」のなかにある、「かえるのうたがきこえてくるよ」といった自然や生き物を擬人化して表現している言葉も多くあります。

他の言語にはこのような表現はない、もしくは少ないと思います。英語であれば、「虫の声が聞こえる」は「Insects are buzzing.(直訳:虫がぶんぶんいっている) 」くらいにしか表現できないでしょう。

つまり、私たちが普段使っている日本語から私たち日本人が、いかに環境との関係性の中で、または自然と共生してきたかということがわかるはずです。

さらに違った角度から考えてみれば、自然との関係性が希薄化した現代において、よりこの関係性が希薄化してしまうことで、日本語の美しさや言語感覚は失われていくのではないかと個人的に危惧しています。

人と自然との関係性に関して、限界集落に引っ越してから頭を殴られるような経験がありました。

それは春先に、近くの畑に土筆(つくし)を採りに行った時です。その際、私は何も考えずビニール袋を持って取りに行こうとしていました。

そうすると、集落の方から藁で編まれた籠を渡され、これで採りにいってこいといわれました。「なんでかな」とその時思ってその方に聞くと、

「土筆の胞子を道中にまかないといけないよ。」

とだけ、いわれました。

その時は「え??」となったのですが、あとあと考えてみると、その方が伝えようとしたことがわかりました。それは

「人は、自然との相互扶助の関係性の中で生きている。」

ということです。つまり、土筆の命をいただく代わりに、土筆の生殖活動の手助けをするという「Give and Take」の相互扶助の関係性でした。

繰り返す必要もないかと思いますが、人は自然の中の土筆の命をいただく、その代わりに(土筆は胞子で生殖活動を行うため)土筆の生殖活動を助けてあげること。人と自然との関係性、自然と共生するという営みが見え、これこそ生活の中の豊かさだと思いました。

土筆をはじめ、食料や水といった生きていくうえで必要な資源は、必ずと言っていいほど自然からの恵みです。現代において私たちはこれらの恩恵を当たり前に享受できるのものだと勘違いしているように思います。

これがこの章の人と自然との関係性における問題提起です。皆さんはどうお考えでしょうか?

人と神との関係性の中で生きる

最後に、人と神との関係性の中で生きるという観点です。神との関係性といったものの、もう少し簡単に言えば信仰、日本人の慣習といってもいいかと思います。

信仰、また氏神様は地域によってそれぞれで(私の集落の氏神様はスサノオノミコトです)、地域それぞれに特色のある信仰があります。

この神との関係性から豊かさを考えるという観点は、おそらく前に所属していた皇學館大学(元々1882年に(伊勢)神宮祭主久邇宮朝彦親王の令達により設立)が神道精神に基づいた大学であり、普段から神道精神に触れていたことが自分の思想にも大きな影響を与えているのだと思います。

個人的には、神を崇める、または自然の中に神を見て崇拝する自然崇拝(アニミズム)はもはや宗教ではなく、日本人の”精神”や”習慣”であると思います。

もっと具体的に言えば”感謝する営み”だと思っています。例として、ご飯を食べる前、食べた後には「いただきます」「ごちそうさま」と言って、自然からの恵みと自分の食卓に来るまでに関わった人たちに感謝する所作が挙げられます。

さらに深めると、祭りの起源も神や自然への感謝を伝える行事であることもわかってきます。

以前、ご縁があった徳島県最南端の海陽町で行われている「阿波海部轟神社秋季例大祭」に参加したことがあります。

この祭りは現代人が想像する屋台などが立ち並ぶ経済活動としての祭りではなく、非常にひっそりとした山奥の神社で行われる祭りであり、祭りのチラシには、海山水の感謝祭とありました。チラシの中にはこのような内容が書かれていました。

轟の滝が海部川を下り流れつく先にある、海部鞆浦漁協・大敷網組合から毎年奉納された海の幸と、近隣の山々で採れる山の幸、海部川流域の田畑で採れた米や野菜、柚子の酢を活かして作られる至極の食。自然の恵みとそれを獲る漁師さん、調理してくれる女性陣。夜通し滝で禊ぎ清められた心身で神輿を滝入りさせる男性陣。400年以上前から阿波海部の地で続く轟神社秋例大祭は、神輿滝入りや食を通して海と山の繋がり、人の繋がり、水の大切さを伝える伝統行事です。阿波海部轟神社秋季例大祭、チラシより

つまり何が言いたいかというと、元々その年の天候や収穫、漁獲量などは人間がコントロールできない”神の領域”であり、その領域を”神”として崇めてきたということです。

例えば、収穫に感謝する行事が秋の収穫祭であり、一年の恵みを神に感謝する営みであったのだと思います。

その行事を集落や地域で行うことによって、副産物としてすでに述べた”人と人との関係性”、”人と地域との関係性”、”人と自然との関係性”も生まれるのではないかと思います。

しかし今、テクノロジーや機械化により”神”として崇めてきた領域が科学の知見に置き換わってきています(今では農村・農業、森林の多面的機能として評価されてはいるものの…)。

つまり、科学至上主義が人々の中に広がっているということです。すると、より”神”との関係性の信仰も薄れ、人々は自然から離れ、人と人との関係性も失われつつあります。

これが現代の人と神との関係性の希薄化であり、最後の人と神との関係性の問題提起です。

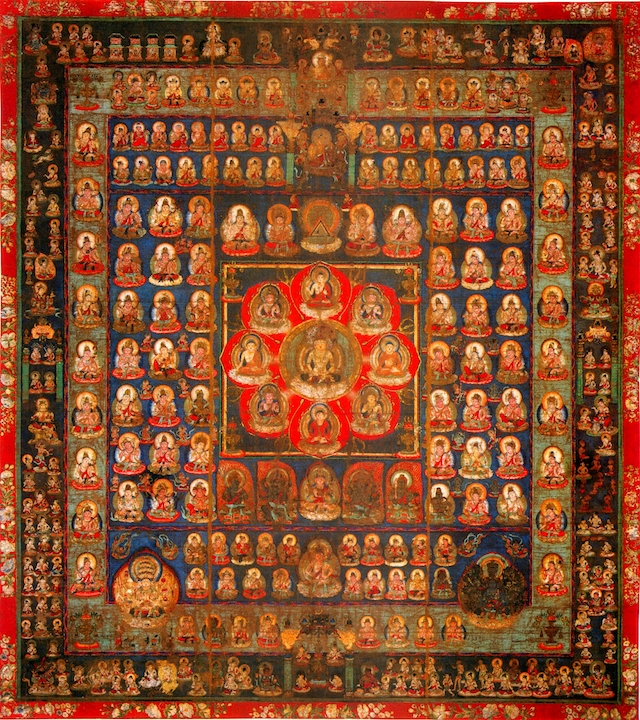

これらの観点から曼荼羅を描く

以上の観点の、人と人との関係性、人と自然との関係性、人と環境との関係性、人と神との関係性を図式化すると、「曼荼羅」が描けるのではないかと個人的に思います。

曼荼羅とは、「本質を所有するもの」「本質を図示・図解するもの」という意があり、世の真理のシンボリックともいわれています。

これは仏教の「諸法無我」、「諸行無常」の考えに酷似してくると思いますが、日本人は様々な関係性の中で”吾”を見る、そう考えると、関係性の中で”吾”(われ)は存在し、そして何者でもないという考えに行きつき、

煩悩から離れることができるのではないかと思います。

私自身、様々な関係性の中で生きていて、単に生物学上の身を借りてこの世に見える形で奇跡的に存在しているという考えの基、日々生きています。

そう考えると、日常の中のありとあらゆる関係性に思いを馳せることができ、感謝の念を持つことができると思います。

海外ではこれを「マインドフルネス」とも言いますが、これは仏教の縁起(生かされて生きている)と似た考えであり、この世の真理ではないかと私は思っています。

結論、私の命題に戻りますが、全ての関係性に共通しているのは

「感謝を表す営み」

であり、これが豊かさの根源ではないかと思います。つまり、自分を支えてくれているすべての関係性に感謝することで、謙虚に”吾”を考えることができ、豊かな人間らしい生活ができるのではないかと思います。

繰り返しますが、私は感謝を表す営みの中に豊かさへのヒントがあるのではないかと思っています。そこで、最後に教育という違った視点での考えを述べます。

”いい教育”とは?

「豊かさとは何か」という命題に関係してくるのは、教育だと私は思っています。ここでの問題提起は何かというと、

地方と都市で”いい教育”の定義が異なってくるということです。この命題を限界集落に住み始めてから、私自身よく考えるようになりました。個人的な考えですが、

都市では、「テクノロジーや技術、最新の学に触れられる機会が保障されている」こと

一方、地域においては、「豊かな関係性の中で人間性を構築する」こと

ではないかと感じています。

持続可能な地域をつくっていくためには、地域では地域の将来を担う、人間性を備えた人間を育てる必要性があります。

元々は地域において、この教育が地域のあらゆる場所、インフォーマルな場所で行われていたのではないかと思っています。

例えば、家庭の中、近所づきあい、祭り、農作業といったものです。それらは決して言葉だけで継承されてきたのではなく、親族や地域の人たちの背中を見て、子どもたちは自然に学んでいくのだと思います。

地域や社会によって異なる「豊かさとは何か」という定義があってこそ、どのような地域を創っていきたいかという目指すべき理想ができると思います。そしてこれによって”いい教育”の定義は大きく異なると思います。

具体的に、暉峻淑子『豊かさとは何か』(1989)では、西ドイツ(当時)と日本の豊かさの定義から行われる教育が異なってくるということ指摘しています。

欧州では、自らの考え方など”問題意識のゆたかさ”といった、教養の深さが豊かさと捉えられることが多いと聞きます。実際、ドイツ、オランダといったイエナプランなどの教育では学生同士の間で熱心な議論が重視されています。

つまり詰め込まれた知識の量よりもその人の考え方を重要視しているというわけです。

そう考えた際、日本はどうでしょうか。

私は、高度経済成長期の経済で得られた『物的な豊かさ』が豊かさであるという風潮が未だに残っていると感じています。だからこそ、小中高の詰め込み教育が根強く残っているのではないかと思ったりします。

あくまで個人の考えですので、どちらの方が豊かだ、こちらの方がいい教育だ、また日本の教育の全てがダメだと批判しているわけではありません。

ですが、何をもって”豊かさ”とするかといった指標は一人ひとりが持つべき命題であり、それによって次世代を担う子どもたちへの教育も変わってくると思います。

まとめ

今回、自分の中の豊かさの定義を、限界集落に住んで考えを煮詰めた”関係性”というキーワードから考えてみました。

その観点とは、人と人との関係性、人と地域との関係性、人と自然との関係性、人と神との関係性であり、さらには「豊かさとは何か」という命題に影響を受ける教育に関して、自分の意見を述べてみました。

結論として、人と人との関係性とそれらの関係性に感謝を表す営みの中に、”豊かさ”のヒントがあるのではないかということを述べました。

これらはあくまでも私自身の意見であり、他人に理解を強要しているわけではありません。しかし、この記事が

豊かさとは何か

理想の社会とは何か

人間らしい暮らしとは何か

を考えるきっかけとなれば、それが私の本望です。よければコメントにて共有していただけると嬉しいです。

長文になりましたが、ご覧いただきありがとうございました。

p.s

このような機会をいただきありがとうございました。あらためて自分の中の考え、哲学を見つめることができたいい機会でありました。

またいつもお世話になっている八頭の方々、また飽きず私の考えをいつも聞いてくれ、そして校正に協力してくれた、”大切なパートナー”に感謝します。

参考文献

小田切徳美(2014),『農山村は消滅しない』,岩波書店

内山節(2010),『共同体の基礎理論 自然と人間の基層から』,農村漁村文化協会

川勝平太・鶴見和子(2008),『「内発的発展論」とは何か 新しい学問に向けて』,藤原書店

暉峻淑子(1989),『豊かさとは何か』,岩波書店

広井良典(2009),『コミュニティを問い直す 繋がり・都市・日本社会の未来』,筑摩書房

更新の通知を受け取りましょう

投稿したコメント