「語らせる」コンテンツ 〜ジブリ最新作から学ぶ

こんにちは、第4期 Student Pickerの高田一輝です。毎週金曜日は、Student Pickerが投稿を担当しています。

前回は4期Student Pickerの佐藤さんの「専門家のSNS」に焦点を当てた、大変興味深い素敵な投稿でした。

さて、今回私は、自身の興味分野から「コンテンツ」について少しばかりお話をします。

「語らない」PR

今年夏、ひとつのアニメ映画が大きな話題をさらった。

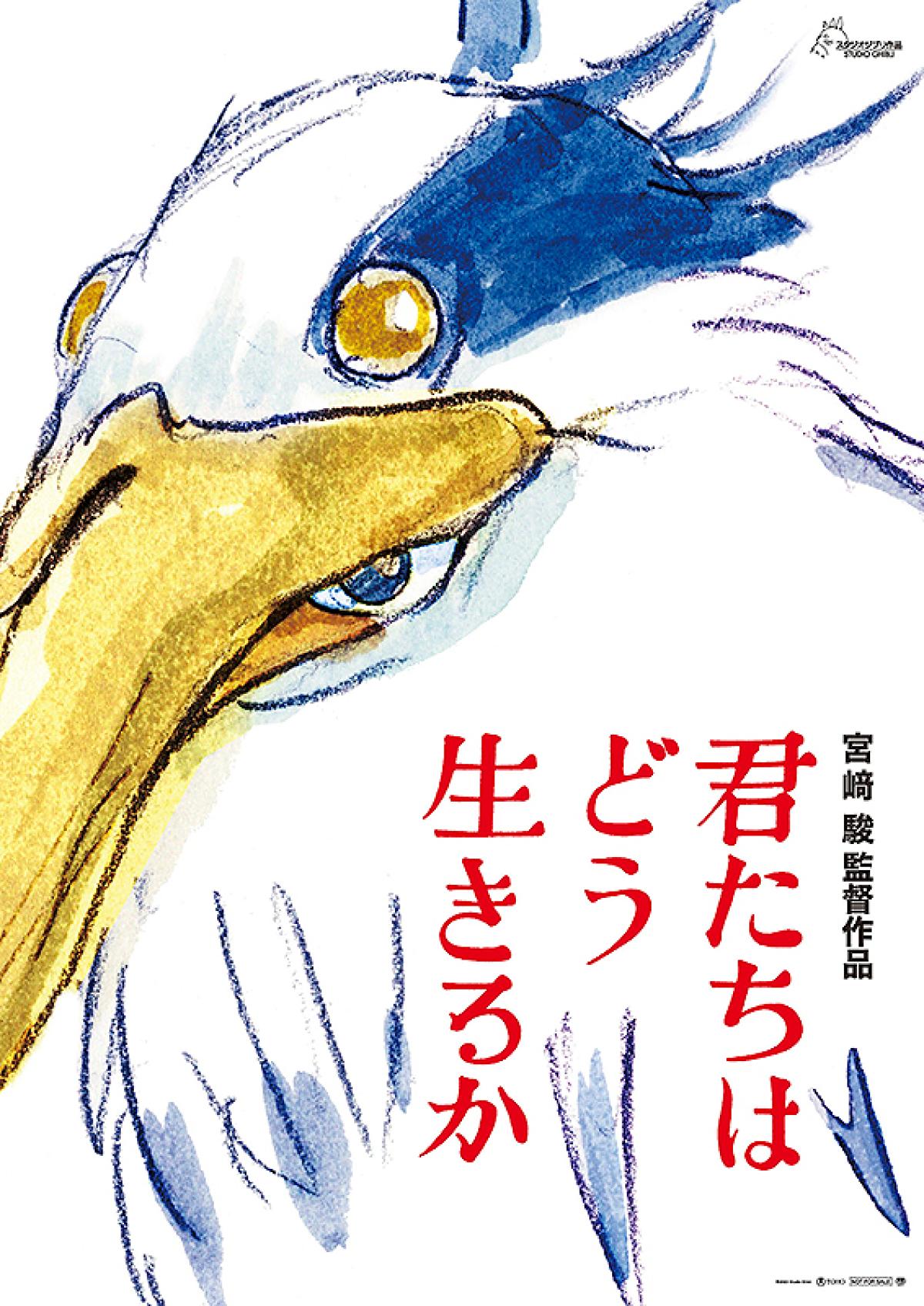

それは、宮崎駿による10年ぶりの長編映画「君たちはどう生きるか」である。つい先月の7月14日に公開されたばかりだ。

この映画は、宮崎による引退宣言後に作られた作品というだけでなく、鷺(サギ)の描かれたキービジュアルの他には情報公開を事前に一切しないまま公開当日を迎えたことで話題を呼んだ。

出演者、主題歌、ストーリー、時代設定、キャッチコピーなど、何も明らかにされぬまま、プロモーションビデオなども公開されることもなく公開を迎えたという異例の作品だ。

自分はこのプロモーションのやり方を見て、一瞬疑問を抱いた。

「なぜこのようなPRをする必要があるのだろう。」

自分も素人レベルではあるものの、コンテンツを作る側の人間だったりする。

これまで、自身で作曲した楽曲を配信したり、サッカー系のYouTubeチャンネルの制作に関わったりしてきた。

そんな活動を通して「いかに注目を集めるか」「いかに再生回数を稼ぐか」を気にすることが多かった。それにとらわれていた自分がいた。

でも、その意識は大切と思いつつ、どうしたらうまく、素敵に、PR出来るかずっと考えていた。

そんな中でこの映画のPR方法を見て「こんなやり方もあるんだ」と感心したと共に、「なぜこういうPRをするのか」と疑問を抱いたのだ。

「語らせる」時代

自分がコンテンツ作りをする際、編集者の箕輪厚介さんをよく参考にするのだが、彼がコンテンツ作りについてこう言っていたのをふと思い出した。

「今は、コンテンツ自体は何も語らず、コンテンツによって『語らせる』時代になってきている。」YouTube「箕輪厚介の部屋」より

昔の企業が「機能重視」や「大量広告」などを利用して商売をしてきていて、そしてそれがコモディティ化(一般化したことによる価値の低下)してきたように、昨今の企業やクリエイターの多くがコンテンツに「コンセプト」を打ち出し、そこに価値を感じてもらい、消費させるというやり方をとっている。

ただこれも次第にコモディティ化してきていて、ここからはコンテンツ自体がコンセプトを語るのではなく、コンテンツによって消費者にコンセプトを「語らせる」方向に動いている。そしてその「語らせる」力のあるコンテンツが力を持つ。という話である。

自分もとてもこれに共感した。

というより、自分自身がそういったコンテンツに惹かれることが本当に多い、という側面もある。

この「君たちはどう生きるか」をとっても、まさにコンセプトを語らせている。

「このような映画だよ」とPRが方向性を示すことはなく、消費者の、そして彼らのいるSNSの間でコンセプトが語られていく。彼らによってこの映画が作られていく。

こういった「開かない箱」のようなものを見せられると、人はその中身を見てたまらなくなる。その中身を推測するために断片的な情報をなんとかして寄せ集めていく。そうしないと落ち着かないからだ。

この状況を、この映画は「意図して」作り出していたのだ。ある種ユーザーの参加型広告とも言えるかもしれない。

一見変わっているこのPRは、意味がないようでとても意味のある、時代に先駆けたようなPRなんだと、強く感じた。

ただ、このようなPRは、ジブリのようにそもそもの力が大きいコンテンツだからこそ出来る方法なのかもしれない。

だが、コンテンツ自体が何も語らず消費者に様々なことを想像させることはとても魅力的と感じることは変わらない。

自分と照らし合わせて

自分は子供の頃からロックバンド「Mr.Children」の大ファンなのだが、今考えると彼らはリスナーに「語らせて」いた。そこに自分も大きな魅力を感じていたことに気づいた。

歌詞にはものすごく美しいフレーズが散りばめてありながらも、そこには抽象的で哲学的な内容が多く「この歌詞だから、こういう意味だ」という直接的な推測はし難い。

だからこそ、リスナーそれぞれが想像力を働かせて、それぞれの物語の中でその曲が響く。

メンバーもSNSは持たず、TVに出ることもほぼ無いため、曲やライブについてのコメントは基本的に見られることはない。彼らが公に口を開く機会もそうそうない。

あるとしたら、新作の発売決定リリース、ライブの開催決定発表の時に、ボーカルの桜井和寿の一言のコメントをがホームページに掲載されるくらい。

唯一のその文面から、ファンはさまざまなワクワクをを膨らませる。

情報過多とも言われる昨今「情報が十分に与えられない」ことでリスナーがそれぞれの想像力を働かせ、彼らからのメッセージをそれぞれの受け取り方で受け取る、というこの状態が僕はとても好きだ。

だからこそ、自分がこれから個人的に何かコンテンツ作成や事業作りをする際、こちらから一方的にコンセプトを打ち出すものではなく、来てくれる人、参加してくれる人、見てくれる人、聞いてくれる人、彼らひとりひとりが語り、紡がれていく、そんなコンテンツや場所を作りたいなと心から思っている。

でも実際世の中は、生産をして、それで得た報酬によって生きていかなきゃいけない世界だったりする。

だからこそ、初めからそれだけで生きていくことは難しいなの話だが、「生産」として行う仕事をしつつも、どこかで誰かによって語ってもらえるような、自分自身の「表現」の場所を、そのための余白を持っていれたらいいなと思う。

それは僕にとっては音楽かもしれないし、もしかしたらゲストハウスのような空間かもしれないし、最近企てていた外国人にインタビューしたものを発信するYouTubeチャンネルかもしれない。

自己表現が好きな自分としては、知らない誰かの想像力を掻き立てることができるようなコンテンツ、作品をひとつでも多く作れるようになることが目標だ。

「意味があること」「稼げること」「世の中にとって必要なこと」

こういったことに囚われてしまいそうな時も多いこの現代だからこそ。

ただ自分を表現して、その意味は誰かに語ってもらい、それが形になってゆく。

そんなことにずっと情熱を注いでいきたい。今はただただそう思う。

高田 一輝

更新の通知を受け取りましょう

投稿したコメント