帰還困難区域の自販機を見て考えたこと

道端に数台の自動販売機が立っているのを見て、思わず近寄ってしまった。

人影の全くないこの街で、初めて「日常」を感じさせてくれるものに出会った気がしたのだ。中には色あせてはいるものの、ラベルの貼られた飲料水のサンプルも並んでいる。

でも、同僚が投入してみた硬貨は、カランと乾いた音を立て、返却口にそのまま落ちてきた。

11年間、時間が止まった街

当然だよね、と顔を見合わせつつも、街の時間が11年間、止まったままになっているという現実を突きつけられたような気持ちになった。ここにはもう、人々の「日常」はないのだ。

東京電力福島第1原発の周辺に広がる帰還困難区域。南北をつなぐ幹線道路を車で通ると、そのエリアの広さを実感する。

原発のサイトを囲むように位置するのは、緑のシートで地表を覆われた中間貯蔵施設だ。ここでは、除染に伴い発生した大量の土壌や廃棄物を一時保管する。土壌類は貯蔵から30年以内に福島県外で最終処分することになっているが、具体的な場所はまだ決まっていない。

フレコンバッグに入った土壌が山積みになっている光景もあちこちで見かけた。富岡町のその場所には、夕暮れ時に偶然、迷い込んでしまった。車を降り、少し歩いた。

フレコンバッグに近付いた途端、持参した線量計のアラームが鳴り始めた。福島での取材の初日だったこともあり、少し緊張した。線量計は毎時1マイクロシーベルトを越えると鳴るようにセットされていた。東京都内の空間線量率の10~30倍程度の数値だ。

しかし、翌々日に福島第1原発の構内に入った私たちは、原子炉建屋の周辺でその100倍、200倍の数値を経験することになる。もちろん、それほど高線量の場所では長時間の滞在はできない。作業に従事する人たちの心身の負担も大きいだろう。

イチエフの構内で感じた恐怖

現場で実感したのは、放射能による廃炉作業の困難さだけではない。

メルトダウンが起きた三つの原子炉には、大量の燃料デブリがある。その実態はまだよくわかっていない上に、1号機と2号機の使用済み燃料プールには、新燃料を含め計1000本以上の核燃料が今も保管されている。

プールの位置は、原子炉圧力容器の上部のすぐ脇だ。1号機の前の高台からは建屋の剥き出しの鉄筋や積み重なったままの瓦礫がよく見える。プールがあるのは瓦礫のちょうど真下。万が一、地震やテロ攻撃などでプールが倒壊したら──と想像すると恐怖すら感じた。

増え続ける汚染水のコントロールもできているとは言い難い。事故後に発令された原子力緊急事態宣言は今も継続中だが、現場やその周辺の状況を見る限り、解除は当分、先だろう。

記事や動画で紹介したように、今年、燃料デブリの試験取り出しが計画されているが、全部で少なくとも880トンあるとされるデブリを取り出してどこにどう処分するのかは未定だ。

いつまでかかるのか。どれだけの費用がかかるのか。廃炉作業の先行きは限りなく不透明だ。

不透明なのは、通常の原発の運転で出た高レベル放射性廃棄物の行方も同じだ。地層深く埋める「最終処分」が必要だが、その場所はまだ決まっていない。

そもそも、福島第1原発の燃料デブリも、通常の原発から出る使用済み核燃料も、最終処分後、天然ウランと同じくらいまで有害度が低くなるのに約10万年、あるいはもっと長い年月がかかる。

10万年後──。

人類が存在するかもわからない、はるか遠い未来だ。

それほど有害で厄介なゴミが出る発電方法に、日本は福島の事故後も、「安くて安定だから」という理由でこだわり続けてきた。その前提ももはや崩れていることは、6月6~10日の特集「原発エコノミーの真実」で紹介した通りだ。

劇的に変化したドイツの電力構成

特集の最終回で取り上げたように、ドイツでは福島の事故後、脱原子力の予定を前倒しした。全原発を即時停止したわけではない。極めて計画的に、徐々に止めていった。今年の終わりには、ついに原発の稼働数がゼロになる。

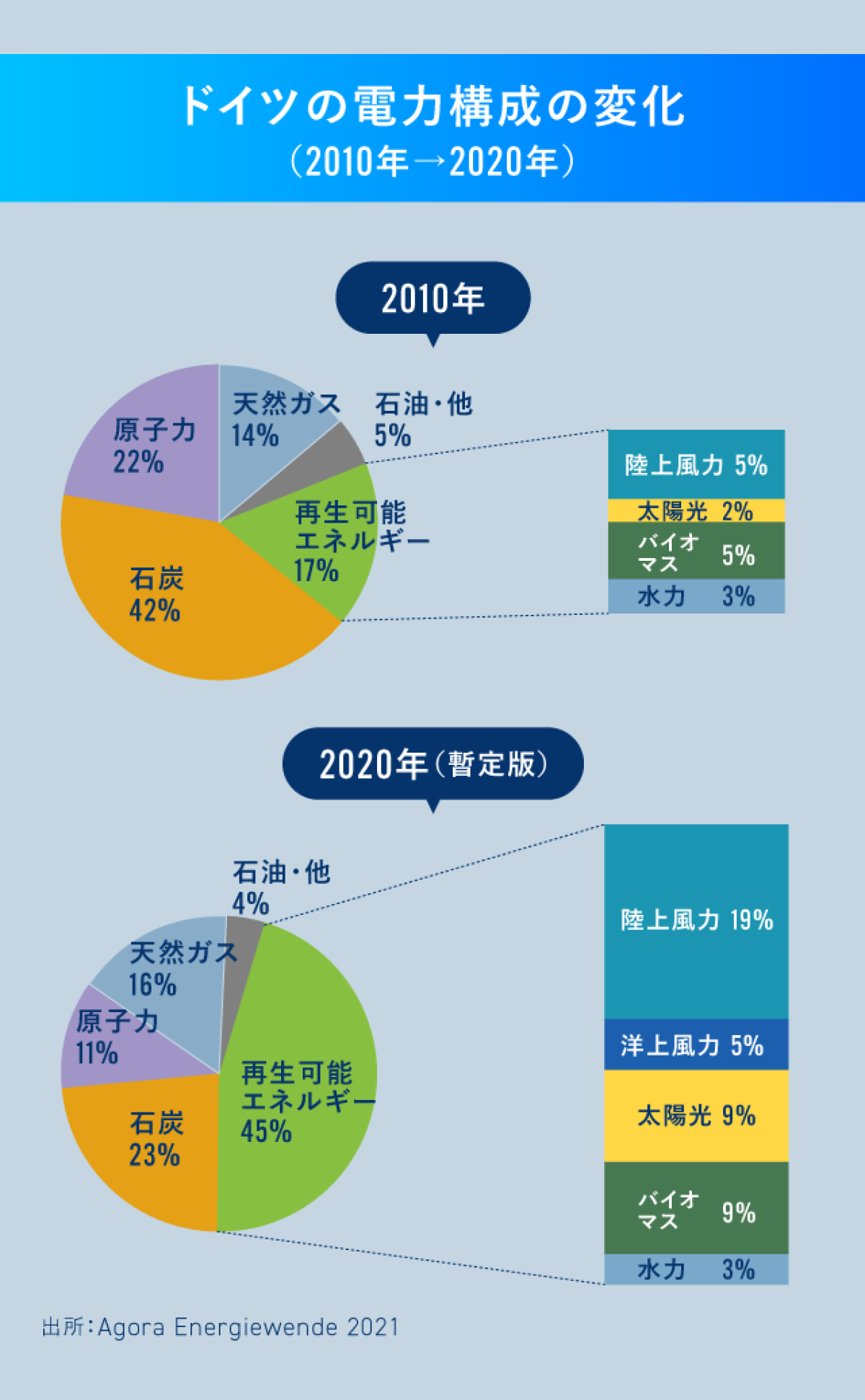

そしてこの11年間で、ドイツの電力構成は劇的に変わった。

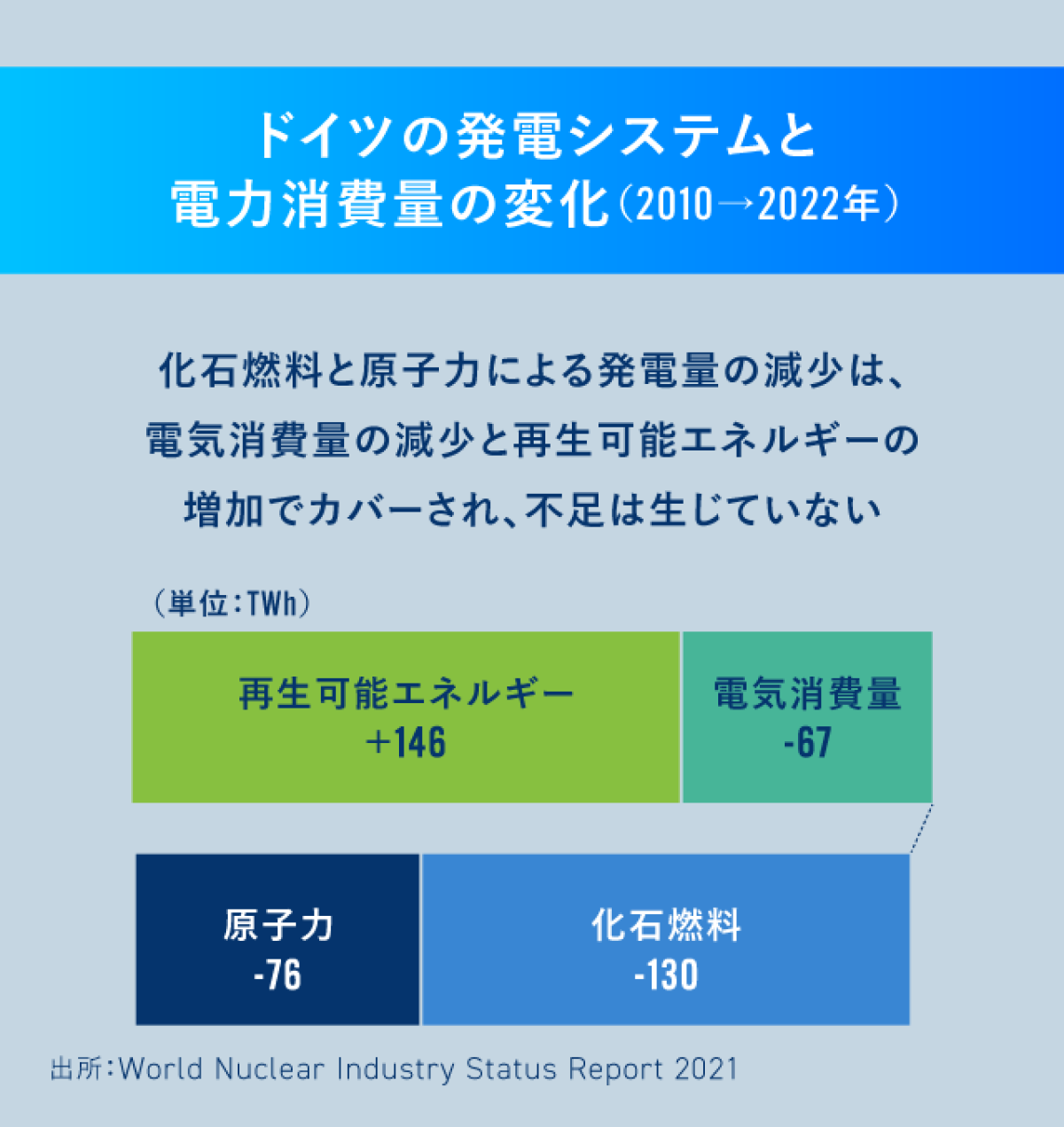

ドイツが、脱原子力と再生可能エネルギーの普及だけではなく、地球温暖化を見据えた大幅な「脱化石燃料」も進めて来たこと、さらにエネルギー利用の効率化によって電力消費量も大きく減らしてきたことは、もっと広く知られていいと思う。

時間は平等にあった。同じ11年間で、抜本的なエネルギーの転換が日本でもできたかもしれないと思うと、残念でならない。

核分裂の概念を発見した科学者

ところで、今年の前半は、核兵器についても取材する機会があった。ロシアによるウクライナ侵攻での「核による威嚇」をどう読み解くかを、核兵器の歴史を振り返りながらまとめた。

核兵器と原子力に共通するのは、ウランのような重い原子核が二つ以上の原子核に分裂し、大きなエネルギーを発生させる「核分裂」という現象を利用していることだ。

また、ウクライナ侵攻は世界的なエネルギー危機をもたらし、日本でもエネルギー安全保障の議論を活発にさせた。それが原発特集を企画するきっかけの一つだったので、その意味でも、自分の中で二つの取材は繋がっている。

核分裂の発見に大きく貢献した科学者に、オーストリア生まれのユダヤ人科学者、リーゼ・マイトナー(1878~1968)がいる。

女性が高等教育を受けることもままならなかった時代に、マイトナーを多くの苦難を乗り越えて学び、物理学者になった。

ドイツで研究していたが、ナチスによる迫害から逃れ、60歳でスウェーデンに亡命。1938年、ドイツでの共同研究者オットー・ハーンから送られてきた実験データから、その不思議な結果が核の分裂によるものであることを見抜き、そこで発生するエネルギーを算出した。

核分裂の発見に対するノーベル化学賞はハーンのみに与えられたが、後に109番元素はマイトナーの名にちなみ、「マイトネリウム」と命名された。ある意味でマイトナーは、ノーベル賞よりも大きな栄誉を受け取ったのだ。

しかし、核分裂の発見は7年後の1945年、核兵器へと応用されてしまう。当時の一流の物理学者や技術者がマンハッタン計画に参画する中、マイトナーも英国から原爆開発への参加を要請されたが、彼女は頑としてそれを拒んだ。

想像力が必要だ

英国にあるマイトナーの墓碑銘には、次の言葉が刻まれている。

"A physicist who never lost her humanity. (決して人間性を失わなかった物理学者)

私は思う。マイトナーは、深い人間性はもちろん、それに裏打ちされた豊かな想像力も兼ね備えた人物だったのではないかと。

もし核兵器が実戦で使われたらどうなるか。人生の多くの場面で二重の差別に苦しんできたマイトナーだからこそ、キノコ雲の下で奪われる数万人、数十万人の人々の命と暮らしに思いを馳せる事ができたのではないだろうか。

核の「平和利用」として推し進められてきた原子力も、ひとたび過酷事故が起きれば、たくさんの人々の平穏な日常と地域のつながりを奪い、他の発電施設の事故とは比較にならないほど長い時間軸での厄災をもたらす。

事故がなかったとしても、未来に大きな負の遺産を残すのは同じだ。

原子力の是非を考える上でも、やはり人間性と想像力──言い換えるとすれば「倫理」──が必要なのではないか。特集の取材を終えた今、そう強く感じている。

更新の通知を受け取りましょう

投稿したコメント