男性が子どもを「産む」社会と考える、男性の育児休暇

「男も子どもを産めたらいいのに!」…昨今、こんなつぶやきをよく見聞きする気がします。

男性の育児休暇(育休)取得の促進が叫ばれて久しいですが、歓迎の声と同じくらい、不安の声も見かけます。出産・育児は女の仕事、という呪いはまだまだ多くの人を苦しめているようです。この呪いを支えているものの一つが、妊娠・出産ができる身体を持つのは女性だけという認識、または生物学的事実だと思います。

しかし、この生物学的事実を乗り越えるべく、挑戦していた人たちがいました。それを示すのが、 “男性があたかも子どもを「産む」かのような慣習”、擬娩(ぎべん、偽娩ともいう)です。今回は世界の擬娩の慣習や生殖に対する考えから、男性の育休や育児について考えるヒントを得たいと思います。

擬娩(ぎべん)

擬娩は、男性の出産儀礼、あるいは男子産褥(!)とも呼ばれたりします。

擬娩:「妻の出産前後に夫が日常的活動を停止して禁忌に服し、妻の出産に付随する行為を意識的無意識的に模倣する習俗」『文化人類学辞典』p.198

夫が「つわり」や「陣痛」であるかのような身体の苦痛を経験するケースもあるようですが、それだけではなく、妊娠~出産~産褥期に付随して夫が従うべきとされる規則や社会的ふるまいも擬娩に入ります。

擬娩の慣行は、南米やカリブの先住民、北米、オセアニア、インドに存在し、さらにヨーロッパにも中世まで見られたそうです。日本でもアイヌ社会や東北地方において擬娩が存在していたことが報告されています。

擬娩の種類

擬娩にも地域によって色々と種類があります。大別すると、夫が肉体的精神的苦痛を伴う「精神身体医学的擬娩」と、夫の社会的なふるまいと関連する「社会的擬娩」があります。

精神身体医学的擬娩は、妻のつわり時に夫も吐き気が生じたり、めまいや歯痛、痩せるといっ身体的不調や変化が生じることを指します。夫の身体に生じる問題は、精神的なものに起因することもあるでしょうが、次にあげる社会的擬娩の食物規制による栄養失調ともかかわっているように思います。

社会的擬娩は、妻の妊娠~出産~産褥期間に夫に課される禁忌を指します。例えば特定の食物を食べてはいけない食物規制、性交の禁止、刃物の使用の禁止、漁や猟の禁止、水浴びの禁止など、内容は地域によってさまざまです。

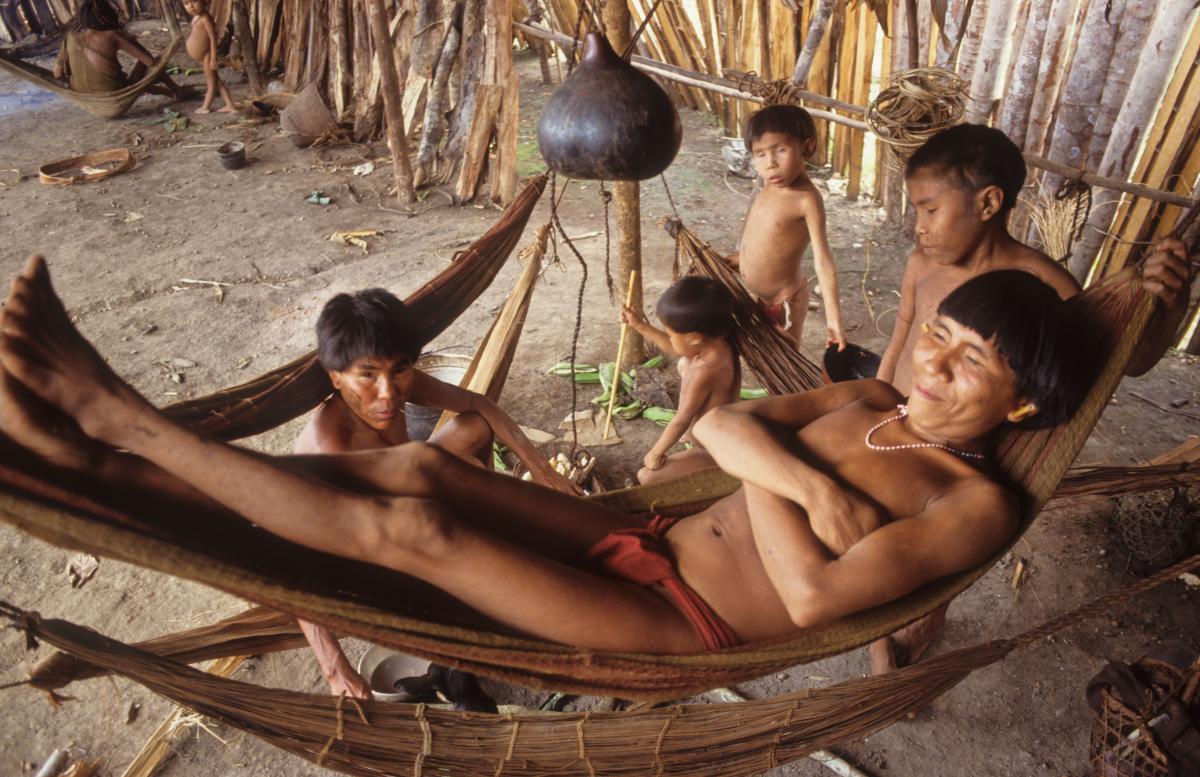

南米諸社会の夫の「産休」

「擬娩のセンター」ともいわれる南米には、擬娩の慣行を持つ社会が多いです。例えばワイワイ社会(*1)の夫には、妻の出産の2~3か月前から狩猟の禁止および大型獣と魚類を食べてはいけないという食事制限が課されます。妻の分娩が近づくと、夫婦ともに産小屋にひきこもり(*2)、一緒にハンモックに寝そべって過ごします。妻の産後、夫は狩猟・漁労という主たる労働を行うことが禁止されます。アラワク社会(*3)も同様で、夫は妻の産後、やはりハンモックに寝そべり、友人の祝福や女性たちによる手厚い看護を受けます。驚くべきことに、夫が休んだり祝福されたりしている一方で、これらの社会の母たちは、産後間もなく労働と家事を再開するというのです!

産後の妻を働かせておいて夫は何をしているんだ!と思うかもしれません。この状況は私たちのイメージする産後の夫婦とはあべこべです。夫の様子は「育休」というよりも、もはや「産休」の方が当てはまるように思います。このような、一見して奇妙な慣習の意味とは何でしょうか?

擬娩の意味は?

擬娩の意味や機能については様々な指摘があります。例えば夫婦で苦痛を分かち合うことにより妻の身体的苦痛を軽くすること(夫が苦しむほど妻が楽になるとされるところも!)、夫に父親としての自覚を持たせること、そして分娩を妨害する邪悪な霊の目を妻から自分に向けさせて妻子を保護することなどがあげられます。ワイワイ社会の夫もさまざまな動物霊が胎児・新生児を脅かさないように禁忌を守ります。前記事で、赤ちゃんを「ディスる」(ように見える)ことで、「悪霊」から保護する慣習を取り上げました。擬娩もまた、同じような意味があるのですね。

すべては、次の擬娩の説明に落ち着きそうです。

擬娩=“男性を彼の子どもの誕生に密接に結びつける一連の考え方と、関連する慣習的行為”Rivière 1974:425

特に父親と子どもとが強い霊的な絆によって結ばれていると考えられている社会では、擬娩の慣行が多いようです。これは父親の全行動が、子どもに影響すると考えられるからです。また、産後に母子のみで就寝する規範のある社会では、擬娩が行われる傾向にあるそうです。生まれてからは別々になってしまうので、それまでは一緒にいようね、ということですね。

妊娠・出産には性交+αが必要?

男性が子どもを「産む」、という説明は確かに生物学的事実とは異なっています(*4)。擬娩が報告される社会の多くは、妊娠・出産・乳児の成長には性交だけでは不十分であるとするところが多いようです。不十分だからこそ、性交以外の夫婦のさまざまな努力を、個人のやる気にまかせるのではなく、社会が「慣行・文化」というかたちで後押ししていました。

生殖に関する説明が生物学的事実とは異なっていることと、人間が生きやすい秩序をつくることとは、あまり関係がないようです。実際に妊娠・出産を経験できるのは妻(女性)だけというのは確かに生物学的事実です。が、自然から与えらえた「不都合」・「不平等」とも呼べそうな事実に対して発達したのが、男性を強制的に出産・育児に関与させる擬娩の慣行であるとも言えるのではないでしょうか。

身体的苦痛も「分担」できる?

男性の育休取得に対する妻側の不安には、「ただ休むつもりじゃないの?」「世話する人がもう一人増えるだけじゃないの?」というのがあるかと思います。家事、育児の分担の必要性が問われて久しいですが、苦戦している人はまだまだ多いです。擬娩は、「女性のみが経験できる」とされてきた身体的苦痛をも「分担」しようとする行為でもあります。

現在の日本にも、擬娩と呼べそうなものはあります。妻の分娩時に「ヒッヒッフー」と夫が一緒に呼吸を整える「ラマーズ法」も、擬娩の一種なのではないかという指摘もあります(紙村2013:4)。また、最近のプレ・パパ教室では、プレ・パパが数キロの塊をしょわされて、妊娠を「体験」することもできますね。ハードな擬娩の慣行を持つ社会からみれば、「生ぬるい!」と言われてしまうかもしれません。が、この身体的苦痛の「分担」によって笑いや連帯の気持ちが起こるなら、妻の不安や精神的苦痛が多少なりとも軽減することはありえそうです。

男性の育児休暇は「擬娩」になるか

“イクメン〔育児に積極的に関わる父親〕”ということばが死語になりつつあります。このことばが登場した時、育児をする父親は、それほどスペシャルでユニークな存在だったんですね。誰も、母のことを「出産女子・育児女子」などと名付けてチヤホヤはしてくれませんから。

「イマドキのお父さんは子育てやってくれるからいいわね!」

かつて、呪いに苦しんだお母さま方から、このことばを頂戴した方も多いと思います。ですが、果たして彼らは「イマドキ」なのでしょうか?世界中に「妻の身体的苦痛を分担する」擬娩の慣行があったことからすれば、懸命に育児をする父や夫は、「イマドキ」なのではなく、実はとても「古風」なのかもしれません。

妊娠・出産・産褥に付随する女性の身体の苦痛は、私たちの社会に対する自然からの挑戦状のようでもあります。擬娩において、それを引き受けるのは夫だけではありません。アラワク社会の男性の「産褥期」には、たとえ彼が身体頑強であっても、社会は彼を手厚くケアしていました。これは、育休を取る男性にも、彼自身の努力や不安、疎外感に対し、社会のケアが不可欠だということを示唆しているように思われます。

私たちの社会は、男性の育休取得をどこまで「擬娩」に近づけることができるでしょうか?私たちのチャレンジは、まだ始まったばかりです。

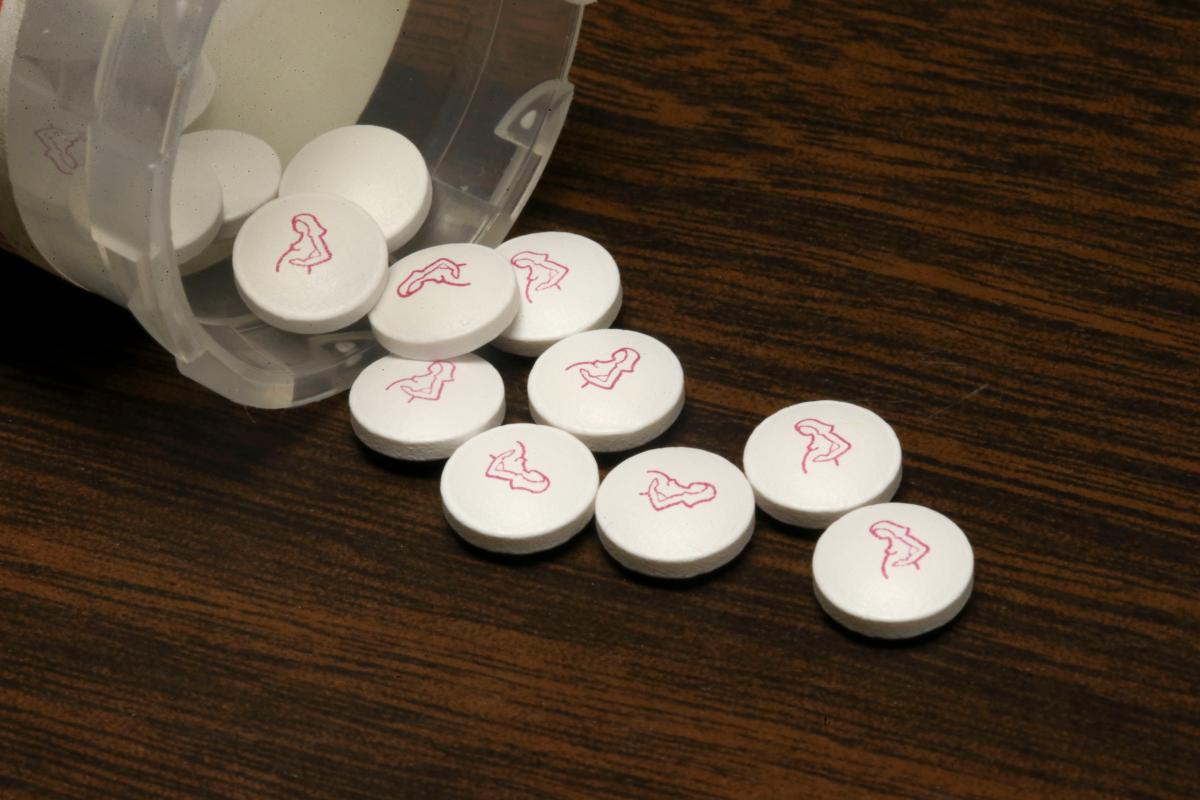

トピ画出典:Photo by Evening Standard/Getty Images 1972年、バースコントロールについてのデモに参加する「妊娠した」男性たち@イギリス

(*1)ワイワイは南米のブラジルとガイアナに居住する焼畑農耕と狩猟・漁労を行う人々です。

(*2)擬娩は民族学でクーヴァ―ド(couvade)と呼ばれることがあります。クーヴァ―ドは中世フランス語で「ひきこもり」を意味します。夫が産後の妻のように小屋に「ひきこもっている」という現象と関連する語です。

(*3)アラワクはボリビアやガイアナに居住する先住民。スペインによる侵略以来、人口を激減させました。

(*4)「どのように子どもができ、生まれるか」という説明は社会によってさまざまであり、人類学では「民族生殖理論」と呼びます。子どもを精霊や祖先の生まれ変わりとしたり、父(精液)は生殖に関わらないとしたり、性交と妊娠との関係が重視されていなかったりといろいろです。ただし、これは彼らが生殖のメカニズムについて「無知」であることを意味しません。

参考文献

紙村徹(2013)「擬娩、産湯、そして後産始末の民俗論理の再構成-パプアニューギニア東セピック州ワシクク丘陵クォマ族の産育慣行の事例から-」『神戸市看護大学紀要』17:1-15。

日本文化人類学会編(2009)『文化人類学事典』弘文堂。

馬場優子(1990)「クーヴァ―ドと社会的父子関係」『大妻女子大学文学部紀要』 22:33-45。

マリノフスキー、B.(1990)『未開人の性生活』泉靖一ほか訳、新泉社。

棚瀬襄爾(1957)「クーヴァーディズム」 『民族學研究』 21:66-72。

Riviere, P.G. (1974) The Couvade: A Problem Reborn, Man, 9(3):423-435.

更新の通知を受け取りましょう

投稿したコメント