「SNS時代の情報」をファクトチェックする✅

みなさん、こんにちは!第5期Student Pickerの田中梨沙です!

私は現在、同志社大学社会学部メディア学科に所属し、ジャーナリズムゼミでファクトチェックや映像制作を通したメディアの実践経験を積んでいます。

前回は、インターンの稲福さんが「MBTI」について語ってくれました。

最近、自己紹介で当たり前のようにMBTIを口にすることが増えましたよね。あらかじめ相手の価値観を知っておくことで、常に相手の考えを尊重できるよい手段なのかもしれません。

今週の月曜日、4月1日はエイプリルフールでしたね!

みなさんは、何か嘘をついたり、嘘をつかれたりしましたか?嘘をつくことは簡単ですが、嘘をつかれた場合に嘘かどうか確認することって、案外難しいと思いませんか?

さて、今回私からは「『SNS時代の情報』をファクトチェックする」についてお話しようと思います。

私たちZ世代にとって、SNSは生活から切り離せない存在です。NewsPicksを利用しているみなさんはきっと、SNSに広がる言説とニュースの受け取り方を意識しているのではないでしょうか。

実際に、SNSを利用していると怪しい言説が多々見受けられます。そこで、社会に広がっている情報・ニュースや言説が事実に基づいているかどうかを調べ、そのプロセスを記事化して、正確な情報を人々と共有するファクトチェックについてご紹介します。

私はゼミ活動で、InFactというファクトチェックサイトのファクトチェッカーとして記事を執筆しています。

その経験をもとに、ファクトチェックの流れと実例をご説明したのちに、ファクトチェックを浸透させるためにできることについて触れたいと思います。

🗒️ファクトチェックの流れ

ファクトチェックの手順は、大きく3つに分けられます。以下に示した順に沿って、ファクトチェックの流れをご説明します。

①ネタを選択

②「事実」を確認

③専用サイト「InFact」に掲載

①ネタを選択;膨大な言説から…さすがAI。

ネタを選択する際、膨大な言説から怪しいツイートを自動で検出するAI「ClaimMonitor」を利用します。

ここで、単にツイートから選択するというわけではありません。

そのツイートをファクトチェックするための検証方法を考え、それが実現可能であるかを十分に検討した上でネタが決定します。

②「事実」を確認;試行錯誤の連続だ。

次に、「事実」を確認します。事実確認の方法は大きく2つあります。

(1)とりあえずインターネットで検索して、情報源を探す

(2)行政機関や企業・団体に問い合わせ(取材)して、当事者の発言を得る

この際、情報源が明確でなかったり、問い合わせに対応してもらえなかったり、時効が過ぎればネタがボツになることが多々あります。

たったのツイート数行すら、事実確認は難しい作業なのです。

その後、ファクトチェック連合組織であるFIJのレーディング基準に基づいて真偽を判定し、記事を作成します。

記事が書けたら、学内デスク(教員)とInFact編集部による二重のチェックを受けます。最終的にはInFact編集部が掲載を決定します。

ここで、ファクトチェック記事の特徴は、情報の真偽を判定するところです。単に真か偽りかを判断するわけではなく、さらに深く判断するところに意味があります。

例えば、その情報が誤りであった場合、“事実ではないとすでに知っていたのか”まで詳細に調べる必要があります。

③専用サイト「InFact」に掲載;裏金問題や能登半島地震も。

一連の流れが終わったら、やっとのことで掲載されます。

このファクトチェックサイトは、私のような大学生をはじめ、弁護士や主婦といった一般の方々がファクトチェッカーとして記事を執筆しています。

この経験を通して、たったツイート数行すら、ファクトチェックすることが難しいことがわかりました。日常的にSNSを利用するZ世代だからこそ、SNSの情報に対する視線をより慎重になるべきだと感じています。

このように、生活者が最も触れるSNSを生活者自らファクトチェックすることは、SNS時代にとても有用であると考えます。

🗞️ファクトチェックの実例

ここで、私のゼミで取り組んだファクトチェックについてご紹介します。(実際の記事はこちら🔽)

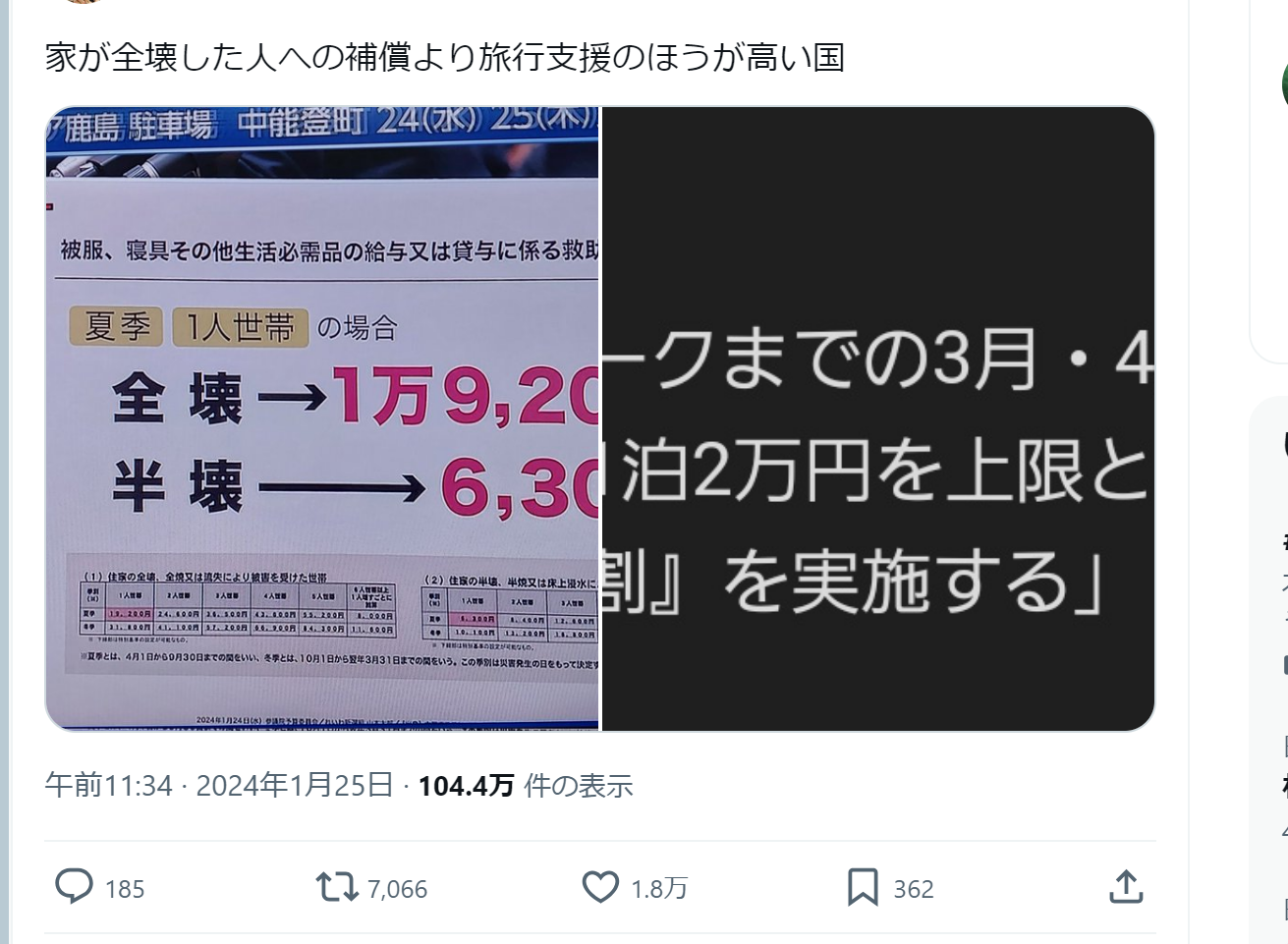

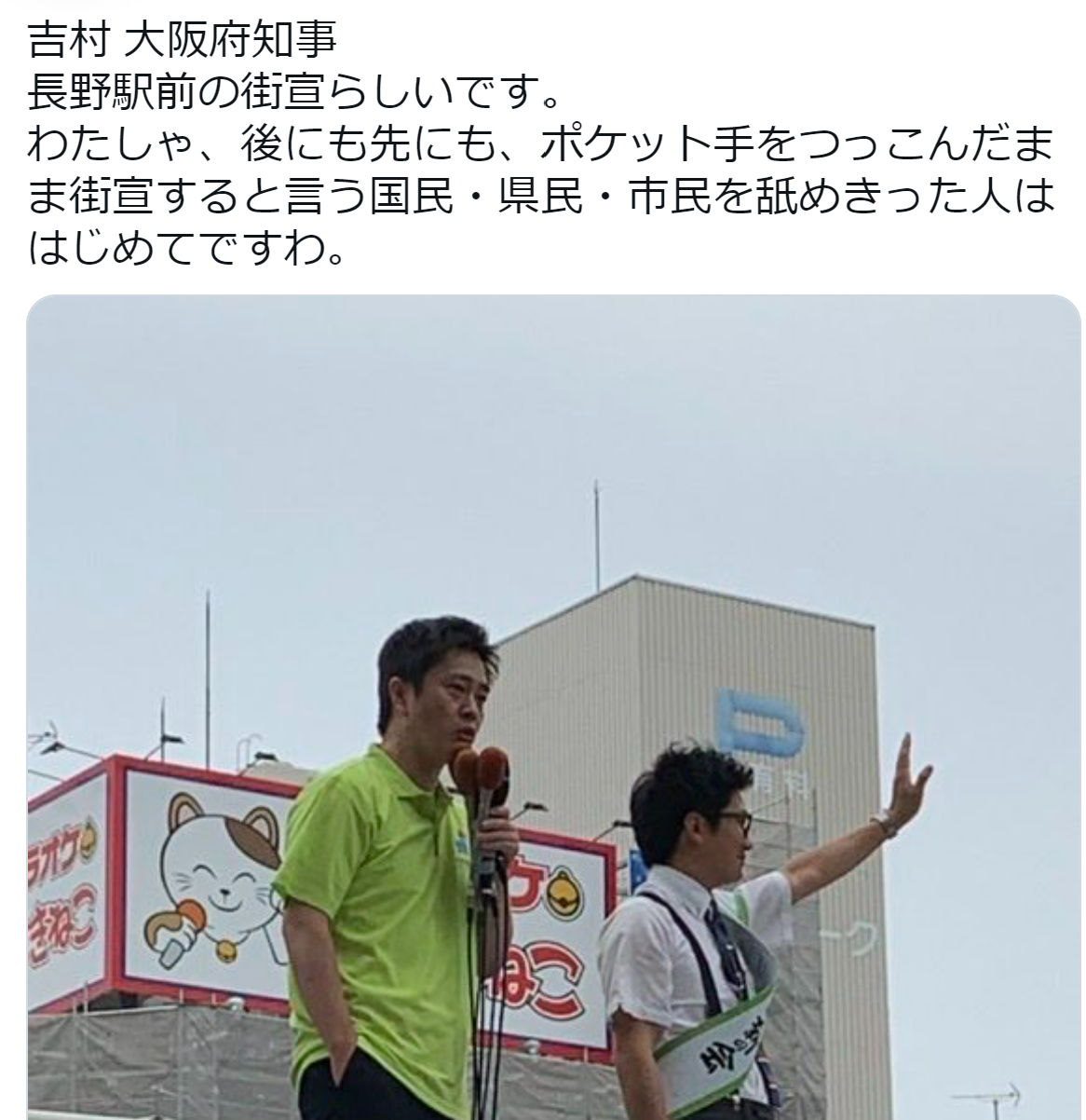

ファクトチェックの対象としたツイート;市民をなめきった街頭演説?

【ツイート本文】

吉村 大阪府知事

長野駅前の街宣らしいです。

わたしゃ、後にも先にも、ポケット手をつっこんだまま街宣すると言う国民・県民・市民を舐めきった人ははじめてですわ。(参照:実際の記事より)

【ツイート写真】

【コメント欄(抜粋)】

「ポケットに手を入れたまま話をする人は私も初めてですわ」

「常識では『高いところから失礼します』という態度をとると思う。完全に見下していますね」

「まさに切り取りの典型です🙅♂️こんな写真を使ってツイートする。言葉も、写真も、切り取りする人なんでしょう🙅♂️」(参照:実際のツイートより)

→大半のコメントは写真や本文を鵜呑みにするような内容でした。一方で、この画像が悪意のある切り取りではないか?と意表をつくようなコメントも見られました。

確認作業; 約48分の映像を詳細に検証

①「大阪維新の会」公式YouTubeチャンネルから当日の動画を発見

②演説スケジュールから日時と場所を特定

③ポケットに手を入れる場面を特定

④検証結果;ポケットに手を入れた可能性があるのは3回(合計でも17秒)

検証結果;ミスリード(FIJのレーディング基準より)

街宣中、ポケットに手を入れていたのはたったの17秒だけで、その間に演説をしていませんでした。さらに、ツイート本文や写真からは、あたかもずっとポケットに手を入れて演説していたような印象を与えうるものでした。

よって、このツイートはミスリード(一見事実と異なることは言っていないが、釣り見出しや重要な事実の欠落などにより、誤解の余地が大きい)と判断しました。

👥ファクトチェックを浸透させていくために

今年の1月、世界経済フォーラムによると、今後2年間で国際社会に最も深刻な影響を与えるリスクとして「誤報と偽情報」が挙げられています。

SNSや生成AIの発展により、世界的に問題視されているフェイクニュースに対して、世界各国でファクトチェックの取り組みが行われています。そこで、このSNS時代にファクトチェックをより浸透させていくために、今回はゼミ活動で取り組んでいるファクトチェックという活動をご紹介しました。

まずはファクトチェックについて知っていただき、事実確認の難しさについてご理解いただけたら嬉しいです。ぜひ、記事下部のコメントやピックから、ファクトチェックについて、みなさんの感想やご意見を伺いたいです。

最後までご拝読いただきありがとうございました!

更新の通知を受け取りましょう

投稿したコメント