「ガイジン」は差別用語?

「『ガイジン』って言われて仲間はずれにされた。学校に行きたくない」

家庭教師として英語を教えていた時、小学生の子が、ふと打ち明けてくれたことがあります。

「ガイジン」(外人)ーー外国人や、海外にルーツがある人に対して、よく使われる言葉です。私自身も、容姿から外国人であると思われ、「ガイジン」と呼ばれることがよくあります。「ガイジンさん」と丁寧になることも。

この言葉は「差別用語」にあたるのかどうかは、議論が分かれています。しかし、「ガイジン」と呼ばれることで排除されているように感じるーーといった記事や特集は少なくありません。メディアによっては、放送禁止の用語として挙げられています。

見た目だけで「ガイジン」?

少し前、地方の修学旅行生が東京観光しているときに、「ガイジンさんがたくさんいて、びっくりした」と言っていました。ここで使われている「ガイジン」とは、どういう意味なのでしょうか。もしかしたらその人は、海外にもルーツがある東京生まれの日本人かもしれません。地方から東京に訪れている旅行者の方が「外の人」かもしれません。

私も初対面の方に「ああ、びっくりした。ガイジンさんかと思って。私は英語ができないから、よかった!」と言われることがあります。

「外人」(ガイジン)を辞書で調べてみると、興味深い解説が出てきました。

外人(ガイジン)1 外国人。特に、欧米人をいう。2 仲間以外の人。他人。デジタル大辞泉

ちなみに、「外国人」は次のように示されています。

外国人(ガイコクジン)その国の国籍を持たない人。

デジタル大辞泉

「外国の人」ーーというガイジン

「ガイジン」という言葉は、「外の人」という意味を持ちながら、主には「外国人」ことを指すことがわかります。ちなみに、初めて海外旅行に行った大学生が「アメリカに行ったらガイジンばっかりで、初めは少し困惑した」というようなエピソードを話してくれたことがありました。これは海外に行ったことで自分が「ガイジン」になるわけではなく、「(欧米人を中心とした)日本人ではない人」を指していることがわかります。

「仲間ではない」ーーというガイジン

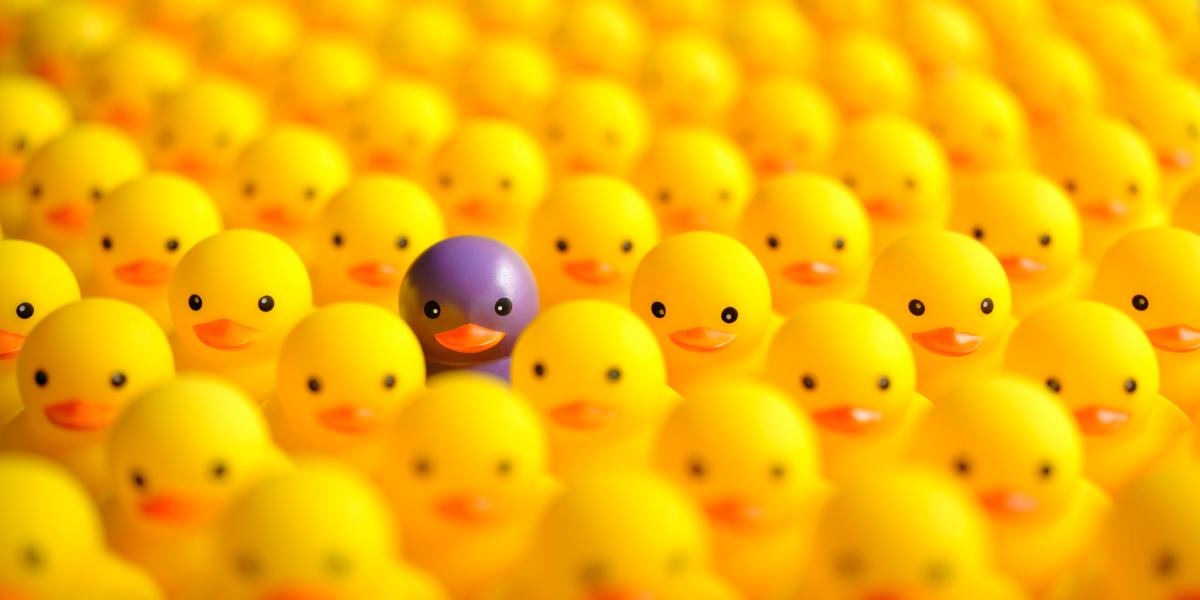

国籍やルーツとは別に、「よそもの」「仲間ではない他人」という意味で使われることもあります。日本にもさまざまな人が生活をしていますが、国籍や出身に関わらず、「ガイジン」と呼ばれ、「よそものである」という疎外感を感じることも多いようです。(私もその1人でした)

「自分のルーツやアイデンティティは日本なのに、外国の人としてしか受け入れられない」というケースもあれば、「日本に暮らす一員として仲間になって行きたいのに、何年住んでも永遠によそ者として扱われる」というケースもあります。

「ガイジン」と「外国人」の違い

同じような意味で使われてそうな言葉ですが、「ガイジン」は「外国人」の略である訳ではないことがわかります。「ガイジン」という表現には、その言葉がメディアや日常で使われる中で構築されてきた別の意味が込められているのです。

同じように見える言葉でも、どのような文脈で使用されてきたのかによって、その表現がもつ意味は変わります。「Japanese(日本人)」は通常に使われる言葉ですが、「Jap(ジャップ)」は、アメリカで日経移民排斥の風潮が高まった頃や第二次世界大戦の頃、蔑称の意味を込めて使われていた表現です。今では差別表現として認識されています。

知らないうちに「よそもの扱い」しないために

「ガイジン」

この言葉が差別用語か否かーー意見は分かれるかもしれませんし、文脈にもよるでしょう。いずれの場合でも、この表現を聞いた人がどのように受け取るのか、少しだけ想像してもらえれば嬉しいです。

余談ですが、このワインはイタリアのカラブリア州、「L'ACINO(ラーチノ)」というワイナリーの1本です。作り手さんが来日した際、小学生の集団に「ガイジンだ、ガイジンだ」と言われたのが印象に残り、外来品種で作ったワインをこのように名付けたそう。「ウチと外を分ける」という価値観や認識が、日本という島国の特徴なのではないか、と感じたとか。

作り手のDinoさんメッセージを送ると、このように返ってきました。

「このワインに使ったシラーという品種は、カラブリアでは100年以上も栽培されてこなかったブドウなんです。日本ではこれが差別的な言葉と認識されることもあるのも踏まえて、皮肉を込めて名付けてみました。もちろん、日本では素晴らしい人たちに出会えたし、大好きな場所でね。早く東京にも宮古島にも行きたいです」

シラーらしく、シルクロードを思わせるスパイスを放ちながら、果実味が広がる素敵なワインでした。旨味が詰まった酸味が夏にぴったりで、どこかエキゾチックで久保田早紀さんの「異邦人」のような雰囲気を感じさせます。

ーーと書いたところで、「ああ、『ガイジン』はエキゾチックである」という偏見に、私も引っ張られているような気がしてきました。失敗は消したら忘れるので残しますが、今度は別の言葉で表現してみようと思います。

ひげもじゃの顔は、作り手さんのご本人をイメージしたものですが、ピエロの涙のように、赤の雫が描かれているのか気になります。これは、悲しい出来事の涙なのか、異文化を体験したことによる感動の涙なのか、それとも単にワインの液体なのかーー真意はわかりません。

「ガイジン」という表現を誰かに対して使い続けるのか、考えていただくきっかけになれば幸いです。

ーーー

<関連記事>

「日本と外国」という二項対立で物事が捉えられてしまう背景と問題点、無視されてきた3つの多様性、そしてより包括的な社会の実現に求められる交差性(インターセクショナリティ)の視点について論じています。

【多文化共生Q&A(1)】「ハーフ?」「何人?」「どこ出身?」はNG質問なのか

「初対面で、個人的な関係性が全く構築されていないタイミングでルーツを聞かれることについては、不快に思うことは多いです。」でも、文脈や関係性によるものです。このような状況について、解説しています。

マジョリティとマイノリティとは何か –「見えない特権」を考える–

「『マジョリティ』の特権の恩恵は、多くの場合、無意識で無自覚的に受けられます。そのため、「見えない特権」を認識して、根本的な社会構造の問題を解決することが必要です。」このような特権に無自覚になってしまう背景や、向き合うべき観点について考えてみました。

更新の通知を受け取りましょう

投稿したコメント