「異文化間能力」とは –異文化交流に必要な能力の解説–

異文化と触れるという体験は、未知と想定外の連続です。そのような異文化の状況を楽しむことができる人や、うまくコミュニケーションが取れる人、相互理解を深められる人は、異文化と適切に交流するための「異文化間能力」が高い可能性があります。

本章では、この「異文化間能力」に含まれるさまざまな能力を整理していきたいと思います。

「異文化間能力」の定義

異文化間能力(Intercultural competence)とは、異なる文化背景を持つ人々と適切で効果的なコミュニケーションを取るために必要な能力です。

日本でも異文化間能力は重要なスキルの1つとなっています。国際化が進み、今外国人観光客や留学生、外国人労働者なども増加しています。また、会社や大学でも異なる文化的背景を持つ人との協働の機会は増えており、その環境の中で活躍できる異文化間能力を持った人材が求められるようになっています。

異文化間能力の定義は時代や地域によっても変化し、この概念について論じている研究者や教育者の間でもコンセンサスが取られていません。それだけ、地域や時代に合わせて変わっていくものであるとも言えます。

そんな中、異文化間コミュニケーションの分野で有名なDeardorff(2006)は、「異文化間能力」の概念と要素について明らかにするために、異文化間コミュニケーションの研究者 23 名を対象に調査研究を行いました。その結果から、次の2つの定義を導き出しています。

「個々が持つ知識、技能、態度に基づいて、異文化環境で効果的かつ適切にコミュニケーションをとる能力」Deardorff(2006)

「考え方の枠組みを適切に変更し、文化的脈絡に行動を適応させる能力」Deardorff(2006)

現在、これらは「異文化間能力」について、最も取り上げられる定義の一つとなっています。

また、OECD は、世界の約 80 ヵ国の 15 歳を対象に実施している PISA(Program for International Student Assessment: 国際学習到達度調査)において、2018 年度より「グローバル・コンピテンス」(Global Competence)を調査対象としています。これも異文化間能力を重なる部分が大きい概念です。

「グローバル・コンピテンス」は、「地球規模の異文化間の問題を批判的かつ多様な観点から分析し、差異が我々の認識、判断、自他の観念にどのように影響するかを理解し、おたがいに共有している人間としての誇りに対する尊敬の念に基づいて、異なった背景を持つ他者と広い心で、適切で効果的な交流をする能力」(OECD 2016:4 ; 大木 2019(訳):31)と 定義されています。

定義はさまざまですが、いかに異文化間の問題が溢れる接触の中で、理解や柔軟性を生かしながら、リスペクトを持ってうまく交流することが重要だとされているのかがわかります。

では、「異文化間能力」を発揮するためには、どのような細分化された能力が必要なのでしょうか。少し細かく見ていきたいと思います。

「異文化間能力」に含まれる能力

異文化間能力を細分化していくと、さまざまな能力を包括していることがわかります。

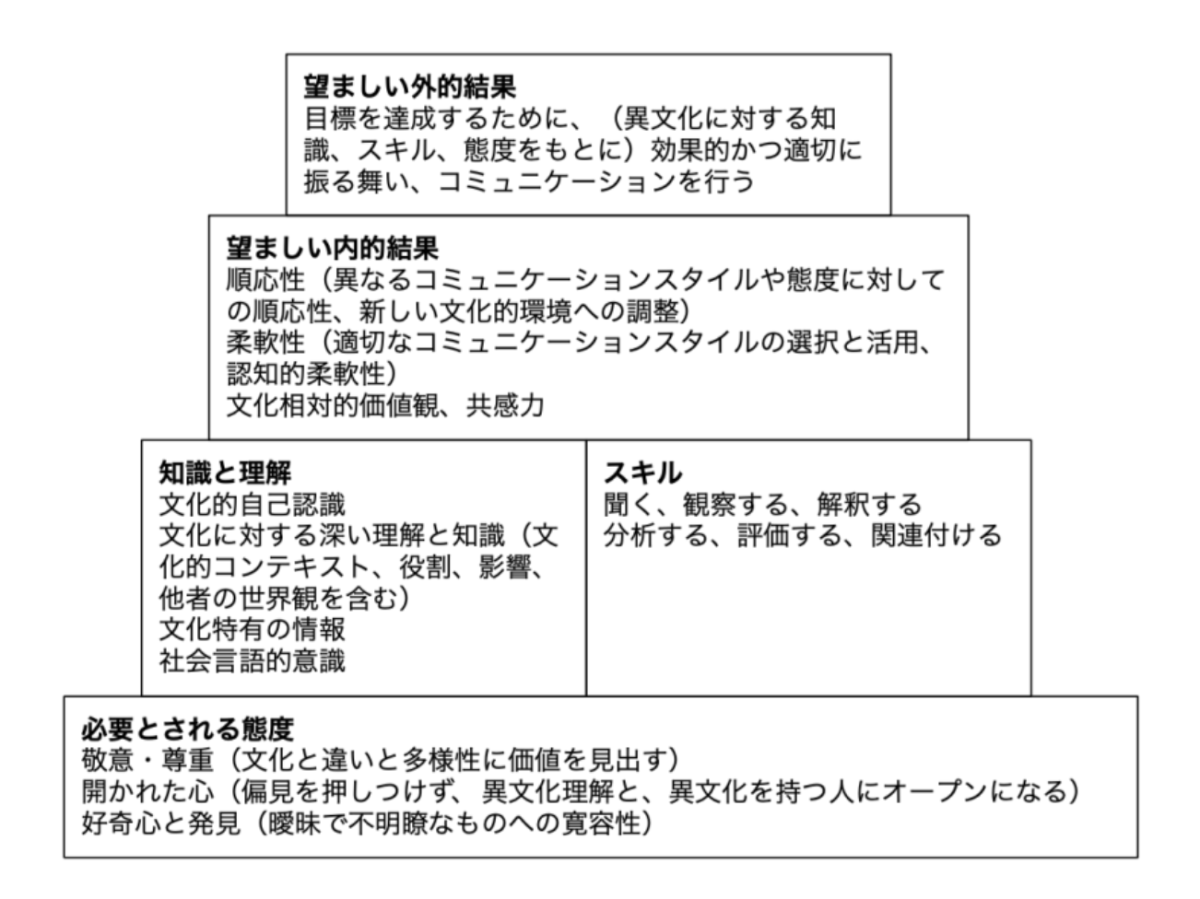

Deardorff(2006)の研究の中では、異文化間能力の構成要素も明らかにしています。そこには、 「必要とされる態度」「知識と理解力」「スキル」「望ましい内面的な結果」「望ましい外面的な結果」が含まれています。

このモデルの一番下に位置づけられており、基盤ともなるのが「必要とされる態度」です。異文化に対するリスペクト、偏見のない開かれた心、好奇心や不確実なものに対する寛容な態度、などが含まれています。その態度を持った上で、必要な知識や技術を習得し、用いることで、望ましい内的・外的結果に繋がると言えます。

また、様々な国、民族、 人種、言語、文化を持つ人が関わる欧州においても、欧州内の人の移動が増加し、言語政策の一部として異文化間能力が扱われてきました。欧州評議会(Council of Europe)の研究に携わってきたByram(1997:34)は、この「異文化間能力」の構成要素として、「態度」「知識」「解釈と関連付けの技術」「発見とインタラクションの技術」「批判的文化アウェアネス」の5つを挙げています。

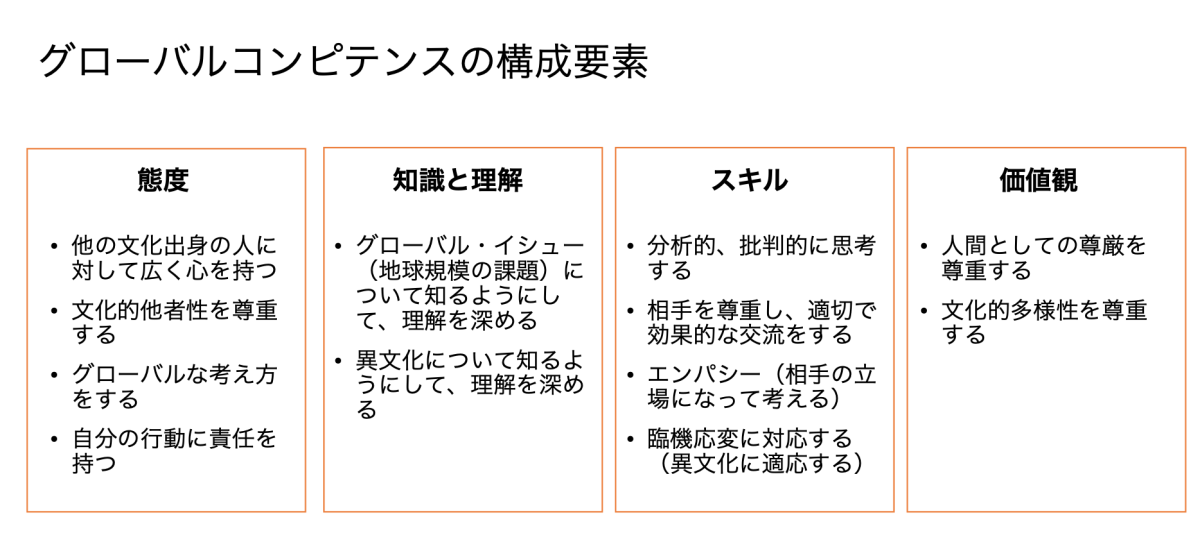

そして、先ほどご紹介したPISAの「グローバル・コンピテンス」においては、コンピテンスが「態度」「知識と理解」「スキル」「価値観」の4つに分類されています

具体的には、

・地域と世界の社会問題を認識し、調べることができる

・世界の多様な視点(文化)を理解し、尊重することができる

・異文化の交わる環境で適切かつ効果的なコミュニケーションをとることができる

・持続可能な社会のために、他者と協力して行動に移すことができる

などが評価項目となっています。

グローバル・コンピテンスについては、下記の記事で詳しくご紹介しています。

続いて、共通の項目である「知識・理解」「スキル・技術」「態度・価値観」に着目し、詳しく見ていきたいと思います。

「知識・理解」

「異文化理解」という言葉が広く知られていることからもわかるように、知識や理解を深めていくことは、交流の上でとても重要なものだと言えます。

日本の学校や、ビジネス研修においては、この知識に関する学習機会が多い傾向にあります。例えば、学校の授業では、さまざまな国の3F(Food・Fashion・Festival)の比較や体験学習の事例が目立ちます。また、企業の研修では、転勤先の国の文化について学んだり、挨拶や握手の仕方などの文化的違いについて触れられることがよくあります。

このように「文化特有の情報」は、もちろん重要な知識の一つです。円滑なコミュニケーションを実現するには、特定の国や地域の習慣やマナーを理解することや、関わる可能性のある宗教や信仰に関する知識も重要です。言語や仕草などのコミュニケーション方法についての知識も含まれます。

例えば、日本の温泉では、入浴の仕方に関する知識が必要です。湯船に浸かる前に体を洗うことや、湯船の中にタオルや長い髪を垂らすことをしないことなど、この文化圏におけるマナーやルールがあります。事前に情報を得ることや、その場の表示と注意書きを読む、観察するなどの工夫から、これらを理解することが求められます。

そのほかにも、「文化的多様性の価値」を理解することも求められます。多様性が、社会の豊かさであることや、組織の中で価値として受け入れられるものだということなどを踏まえ、なぜ文化的多様性が「価値」なのかを知ることが重要です。

また、どのような行為や発言が「偏見・差別」にあたるのか、それらを減らすためにはどのようにするべきなのか、といった理解も、相互を傷つけないためには重要です。

「スキル・技術」

もちろん、知識と理解だけでなく、それらを活用するスキル(技術)も大切です。

異なる文化と関わる際には、その文化圏や人々の情報を多く得ることが求められます。この高度な「観察」というスキルによって得られる多くの情報は、知識や理解へと繋がっていきます。また、場合によっては、観察するだけでは理解できないものがあるかもしれません。その際、「分析」することで、「なぜこのような行為をするのか」「このような考えかたや価値観があるのではないか」と仮説を出したり、自身のコミュニケーションを実現する上での前提条件を検討できるようになります。

よく、留学やホームステイなどをする際、「教えてもらう文化」だけではなく、「観察と分析」をすることによる情報を得るスキルを習得するために、日々のジャーナルや振り返りをすることが推奨されています。これは、意識的に繰り返し行うことで、些細な行為や発言の中にある「異文化の特性」を見つけることができるようになるからです。

私は、以前ドイツに住んでいました。学校で挙手したり、レストランで人を呼ぶ際、多くの人が指を1本か2本立てながらサインを出していることに気がつきました。その観察と、これまでの知識を結びつけ、「指をすべて揃えて挙手」することは、ナチス式敬礼を思い起こさせる可能性があるのではないかと分析しました。後から調べると、実際にそのような背景もあり、挙手の仕方が工夫されてきた可能性もあることがわかりました。このように、観察と分析によって、知識や理解、そして行動へと繋げていくことが可能になります。

そのほかにも、自分の文化や思考パターンを抜け出すための「多角的視点」や、理解ができない考え方に対しても「共感力」を持つなどのことが重要だと言われています。これらを効果的に行うことで、相手が不快に思う可能性のある言動を減らしたり、自分の文化を押し付けないことができるようになります。

「態度・価値観」

最も想像しにくいものが、「態度・価値観」かもしれません。そのため、定義からみていきたいと思います。

Byram(1997:34)は、異文化間能力としての「態度」を、平等な関係を持った上での、異文化に対する「好奇心にあふれ、開放的である態度」や「他者の意味、信念、行動に対する不信感、判断を保留する態度」と説明しています。

具体的には、「自他文化、文化実践について、既知・未知の現象を解釈する際に他の視点を発見する興味」をもつ態度や「平等な関係のもとで、他者と関係する機会を探し、利用する意思を持つ」態度に言及しています。そして、これらは「エキゾチックなものを探そうとする態度や他社から利益を得ようとする態度」とは区別されるべき、と指摘しています。

言いかえると、「異文化をもっと知りたい、体験したい」などという前向きな「好奇心」や「興味」、異なる文化的環境で自分の文化を守ることに固執しすぎない「開放性」や「寛容性」、「違い」に対して受容的な態度である「開かれた心(オープンネス)」などを体現するための「態度」として理解することができます。

また、「文化的多様性を尊重する」ことや、さまざまな「違いへの敬意を払う」ことが価値観に刻まれているような状態が理想であるとされています。

冒頭でご紹介した異文化間能力のピラミッドからも想像できるように、このような態度と価値観を持てる人は、相手を尊重しながら積極的に交流と観察を行うことができるため、知識やスキルを自律的に習得していくことが可能です。だからこそ、これが基盤ともなる重要な能力であることがわかります。

次回以降、異文化間能力の態度として理解されている「異文化間感受性」とはどのような概念なのか、PISAのグローバルコンピテンスとは何か、それぞれの能力を高めていくためにどのような学習方法が望ましいのか、などをご紹介していきたいと思います。

「文化・異文化とは何か」という点に立ち戻って考えていきたい方は、ぜひ下記の記事をご覧いただければと思います。

<参考文献>

Byram, M. (1997) . Teaching and Assessing Intercultural Communicative Competence, Multilingual Matters LTD

Deardorff, D. K. (2006) Identification and assessment of intercultural competence as a student outcome of internationalization. Journal of studies in international education, 10 (3) :241-266

OECD (2016) Global Competency for an Inclusive World https://www.oecd.org/pisa/aboutpisa/Global-competency-for-an-inclusive-world.pdf (参照日 2021.12.30)

大木充(2019)異文化間教育とグローバル教育. 西山教行, 大木充(編)(2019)グローバル化の かの異文化間教育――異文化間能力の考察と文脈化の試み(pp.29-54). 明石書店

更新の通知を受け取りましょう

投稿したコメント