ホーム

236フォロー

2681フォロワー

損保有識者会議が報告書案 自主規制機関の設置求める

高橋 義仁専修大学 商学部教授

損保4社は「企業向け保険で価格調整していた」問題が明らかになっています。このような事業者又は業界団体の構成事業者が相互に連絡を取り合い、本来、各事業者が自主的に決めるべき商品の価格や販売・生産数量などを共同で取り決めることは「カルテル」と呼ばれる行為に該当し、独占禁止法(第3条)で明確に禁止されています。

独占禁止法違反は、刑事罰・過料に加え、課徴金の対象にもなります。 具体的には、不当な取引制限を行った場合は、個人は最大で5年以下の懲役または500万円以下の罰金、法人や団体の場合は5億円以下の罰金が科せられることが定められています。(独占禁止法89条、95条)

今回は刑事罰に該当する行為であるところ、これが現時点で見送られている一方、「損保代理店の監督強化に向けた自主規制機関の設置」という性善説的な改善計画が示されています。法律で規定されているものを遵守しない業界団体が、「自主規制で不正を抑止する」という改善策の実効性には、やや疑問を感じます。

CRISPRで風味改良された“ゲノム編集サラダ”、今秋一般向け展開も

高橋 義仁専修大学 商学部教授

そもそも品種改良は、望ましい特性をもった種を作り出すために、自然界で起こり得る速度をはるかに超えることを目指して、優良品種を選び出し、種をかけ合わせる人為的な遺伝子操作です。品種改良でおいしいイチゴやマスカットができたことに対し、否定的な反応はあまり聞きません。

(1)品種改良も(2)ゲノム編集(今回の記事にあるCRISPRのケースで、広義の遺伝子組換え)も(3)(異種間を含む)遺伝子組換え(例えば、ある物質を産生する遺伝子を大量培養しやすい大腸菌の遺伝子に挿入し大量生産するケース)のいずれにおいても、目的とする特性だけを獲得できるとは限らず、これを確認していなければ気づかずに流通して健康被害を起こすことが想定されますし、自然界にその生体を放出した場合には、既存の生態系を破壊する可能性があるため、流通前にしっかりした確認が必要になります。

(1)品種改良、(2)ゲノム編集、(3)異種間の遺伝子組換えはいずれも非常に有望な技術です。医薬品の製造においては、(3)の異種間の遺伝子組換え技術は不可欠ですが、遺伝子を組替えた生物の自然界への流出が起こらないような環境で生産されています。品種改良や遺伝子組換え植物の栽培は、自然界に拡散する可能性がより高いと思われるので、その点には注意が必要と思います。

遺伝子組換えの場合、自然界ではありえない変異の速度を得ることが目的ですから、より慎重さが必要です。しかし、品種改良を歓迎する一方で遺伝子組換え作物には一律に拒否反応を示すことへの合理性はないと思います。

三菱UFJ銀行など3社に行政処分行うよう金融庁に勧告方向で検討

高橋 義仁専修大学 商学部教授

「企業の経営戦略に関わる非公開情報を顧客企業の同意を得ずに共有していた」ということですが、漏洩させた企業情報の質次第では、「グループ証券会社はその情報をもとに顧客企業が発行する株式のインサイダー取引に使う」ことが可能になります。

金融グループがインサイダー取引の温床になる危険性を避けるため、ファイヤーウォールを設けて情報遮断が規定されている背景がこの点にあります。同じ証券会社でも、市場取引部門と企業からの信託部門間に設けられているくらい厳格なものですから、金融にかかわる企業として、これを知らなかったという言い訳は通らないでしょう。

監督庁には、上記のような懸念を念頭に置いた、詳細な調査が求められると思います。推定ながら、今後世間を揺るがすレベルの「甚大な影響」に発展する可能性もあるため、この報道に関しては要注意だと思います。

東京・江東区の人材派遣会社が法人税など1億円超脱税か 東京国税局査察部が刑事告発 100人超の架空の従業員給料を計上か

高橋 義仁専修大学 商学部教授

課税においては基準の解釈において「見解の相違」が頻繁に発生するため、そのような場合は、納税額の修正が発生します。国税庁(税務署)に決定権があるため「当局の決定」に従わされますが、決定に不服なら裁判所への提訴は可能であり、しばしば国税庁敗訴の判決が出ることも話題に上ります。

「2021年8月までの1年間に100人を超える架空の従業員の給料を計上するなどして、およそ8900万円の所得を隠し、法人税およそ2200万円を脱税した」との部分について、修正申告は済ませたらしいことから、人材派遣会社側は、事実として認めたということだと思います。

以下は所得税のケースですが、納税額の修正により、納税が過小だったケースにおいては、「過少申告加算税」(追加で納付する税額の原則10%、条件により部分的に15%)や「無申告加算税」(追加で納付する税額の原則15%、条件により部分的に30%までに増額)が課されます。「無申告加算税」は、申告期限内に申告していなければ加算されるため、期限後わずか1日遅れで申告していたとしても、税務当局は「無申告加算税」として扱います。

悪質性が高い場合は「過少申告加算税」や「無申告加算税」の代わりに「重加算税」(「過少申告加算税」に代えて35%、「無申告加算税」に代えて40%)の税率が課せられ、条件により最大で納付税額の50%加算納税が課されます。

これらとは別に、「延滞税」も併用加算されます。延滞税は納付期限の翌日から納付する日までの日数に応じた利息で、原則として年14.6%が課されています(各種条件あり)。

法人税もほぼ同様のペナルティーですから、2200万円の脱税を数年放置したのであれば、今回のペナルティーは重加算税40%+延滞税30%程度と思われますから、8900万円の所得に対し、概算で2200×170%=3700~3800万円弱程度の追徴課税を受けたものと思われます。

上記は行政処分に関することだけです。税務当局が悪質と判断した場合には、刑事当局に「刑事処分」を求め、両者が併用されます。「架空の従業員の給料の計上」は単純ミスでは起こり得ないことから最も悪質な部類と判断されることになり、司法当局の捜査対象になったということでしょう。こうなると、「(追徴課税の)修正申告を済ませた」だけでは終わりません。

装置と試薬「抱き合わせ販売」疑い 公取委、シスメックスに立ち入り

高橋 義仁専修大学 商学部教授

公正取引員会の判断基準として、「抱き合わせ販売」は厳重に禁止されている行為に区分されています。その行為のバリエーションとして、「機器を販売する企業の消耗品を使わなければ、その機器が正常に動作しない」といった機能上の制限を加えることも含まれます(独占禁止法)。

このような行為が行われた場合は、「市場閉鎖効果」が生じます。すなわち、(価格制限によるものではなく)非価格制限行為により、費用が引き上げられ、新規参入がかなわず、競争者が排除され、社会的な損失が発生します。

当該商品の供給に併せて他の商品を「購入させること」に当たるか否かは、「ある商品の供給を受けるに際し客観的にみて少なからぬ顧客が他の商品の購入を余儀なくされるか否かによって判断される」とされています。また、ある商品を購入した後に必要となるアフターマーケットにおいて特定の商品を購入させる行為も抱き合わせ販売に含まれます。(流通・取引慣行ガイドライン(抱き合わせ販売の禁止))

「飲みニケーションは仕事に必要」「だったら会社辞めます!」上司と新入社員、どっちが正しい? - 組織を壊す「自分ファースト」な社員たち 木村政美

高橋 義仁専修大学 商学部教授

主張が分かれる話題だと思いますが、私は次のように考えます。

1 基本的に仕事にはコミュニケーションが必要

特に、起業・企画系、チームでの仕事については、コミュニケーションの質が成果に影響を与えます。コロナ禍で、米国の友人実業家グループにアンケートを取りました。行動制限下では生産性が変化したとし、その内訳は、「作業型の仕事の生産性は15%ほど向上するが、企画力を必要とする仕事は逆に15%ほど低下する。米国は事業のリモデリングからのイノベーションが生産性の向上を果たすタイプの企業が多いから、コロナ禍が続くと痛い。」とのことでした。

研究者仲間が集まる学会・研究会も懇親会は付随していることがほとんどです。理由は、研究のアイディアや共同研究への発展がこのような自由な発想の場から生まれることの方がはるかに多く必要だからです。他先進国の研究会は、基本的に懇親の場を付随させる設計になっています。

2 条件によって懇親会は生産性の低下を招く

有害ケースの典型は以下の通りと考えます。

(1) 単に権力を見せる場になっている

日本で多く見られる現象ですが、上司先輩が上に立ち、社内地位が低いものに対して、単に飲ませることにより優越感を感じる場になっているケース。生産性が高まるコミュニケーションは対等から生まれるため、このような懇親会は生産性の質的向上には無意味です。強制的に飲ませれば、犯罪の可能性すらあります。

(2) 飲み会自体が目的化している

業務生産性が上がる会合はコミュニケーションの質的向上が目的ですが、中身のない飲み会を高頻度に繰り返すようなやり方は、体力が消耗し、効率が落ちます。自己研鑽の時間も無くなります。

(3) コミュニケーションが生産性向上を生まない

高難度業務でも個人で行う要素が100%近い業務のケースはコミュニケーションをとるよりも、自身の業務を突き詰めた方が得策かもしれません。しかし完全に自分完結し、それだけで高評価を生む仕事はあまりありません。

記事に言及すると、上記2に該当するのに飲み会にひつこく誘うような企業は、行く末も心配ですし、なにより本人のためにならないので、その視点から会社を辞めたほうがむしろ良いのではないかと思います。上記1の機会を自ら逃しているのであれば、考え直した方がよろしいかと思います。

グーグルマップ口コミに削除命令 名誉毀損投稿に一石、大阪地裁

高橋 義仁専修大学 商学部教授

「勝手に一重まぶたにされた」という内容が事実と異なるということを立証したことを受けての判決だと思いますから、投稿された内容で当事者が不利益なものはすべて削除するという判決ではないと思います。(想像の範囲ですが・・・)。

仮に当事者が不利な内容は、一律削除するような方向に行くとすると、結局は、商業口コミサイトのように、評判を金で買うことが可能になってくるため、その点とのバランスをとる必要が出てきます。

仮に当事者が不都合な内容の削除が、当事者の訴えによりできるのであれば、私も私の授業評価に対する悪評をすべて削除するような訴えを出したいと思います(良い評価だけすべて残したうえで)。

ラーメンに「1000円以上」払えるか、いまラーメン店が「岐路」に立たされていた…!

高橋 義仁専修大学 商学部教授

欧州で開催されているに会議に来ています。日本円で1名1食あたり4000~6000円くらい出さないと人口密集地での普通の夕食が食べられないイメージですが、食事代に躊躇するような方は見られません。皆さん、普通に払えるのだと思います。欧州でも日本食は人気ですが、ラーメンだと普通に4000円近くします。価格設定や消費に対する考え方に、日本との大きな違いを感じます。海外から日本への旅行者にとっては、1000円は激安価格だと思います。

今回、海外の学術会議ですので「仕事」と認識していますが、競争的研究経費といわれる資金ですら満額には程遠い金額しか出してくれません。いろいろな項目で支出の上限規制に引っかかり、そもそも総額が限られているので、私費から大きく持ち出しています。この「私費」は、多くの方にとって、税引後所得でしょう。

「ある程度の所得を得ないと海外とアクセスできず、海外とアクセスできないと安い賃金しか出ない国内でしか働けない」。もちろん、英語でのコミュニケーションの重要性は増します。このような発展途上国型の所得格差が、日本で広がらないことを願います。

東京海上、保険加入者情報漏えい 競合他社に、損保ジャパンも

高橋 義仁専修大学 商学部教授

損害保険代理店が、各社の損害保険を取り扱うにあたり、「個別の損害保険会社の商品を取り扱うという意識が極めて低い」ことが読み取れる記事で、個別の損害保険会社も、非常に重要な機密事項であるはずの「顧客情報に対して、それほど興味を示していない」ことも読み取れるといった、業界の内幕を垣間見ることができます。

つまりは、政府が作り、その運営事業を横並びで展開する自賠責保険で仲間を形成している同業界は、根幹部分で仲が良いことがわかります。仲が良いことは、競争を生みにくい体質であることを意味します。

漏洩の内容については、記事内には詳細な説明がなく、東京海上と損保ジャパンを確認した方が良くわかります。

【時価総額テスラ超え】「やせ薬」の会社は超高収益だった

高橋 義仁専修大学 商学部教授

ノボノルディスクは、糖尿病患者さんの病態維持に必須の医薬品である「半合成インスリン」製造のパイオニアで、医療業界や医薬品業界に身を置く方にとっては、過去30年以上にわたり、インスリン製剤の超有名企業として存在してきました。しかし、事業が特定の疾患領域に限定され、医療用医薬品のため一般の方がその広告宣伝を目にすることもなかったため、一般の方の多くがあまり気づいていなかったという意味が大きいでしょう。

医療用を中心とする商品をそろえる医薬品企業は、大規模な企業についても認知度が低く、ピーク時、世界の企業の時価総額数位内だったメルク社も一般の方への知名度は高くなく、現在、世界の医薬品売り上げ上位のファイザー社、ロシュ社、アッヴィ社などの企業ですら、一般の方の知名度は同様に高くありません。(ファイザー社はコロナワクチンで意図せず有名になりました)

製薬企業は研究開発の成否が読みにくく事業リスクが極めて高いため、メガファーマは自社の研究開発から手を引き気味で、ベンチャー企業に投資することに力を入れる一方、メガファーマまではいかない規模のノボノルディスク社は自社研究を主体に事業活動を続けてきました。企業がリスクをとり、糖尿病治療の領域で地道な研究を続け、結果が伴ったため、現在、急成長に見えているものです。

欧州においては、超巨大資本を必要とする企業は王室を発祥とする企業が見られますが、段階を経て成長した企業には、ファミリー企業も多く見られます。子会社を上場させ、子会社が事業資金を調達する一方、子会社の株式を資産管理会社である企業(ノボノルディスクの場合は財団)が保有する形態は、「法律的手段・方法による企業支配」と呼ばれるもので、ピラミッド型持ち株会社の設置による支配力の獲得を通じた、間接的企業支配の方法です。日本の大企業でもサントリーなどはこれを採用しています。

初期費用だけで800万円…わずか2ヶ月で倒産したカレー屋が「失敗するのは当然だった」ワケ

高橋 義仁専修大学 商学部教授

論点は以下の通りだと思います。

1 事業展開の選択(多角化選択)の視点

単一事業展開をとる企業の場合、経営の規模がある程度拡大すると「規模の経済」が獲得できるため、投資効率が上昇します。しかし、単一事業の事業規模のさらなる拡大は、投資効率の継続的な上昇が難しくなり、事業リスクについても上昇します。それは、以下の理由によります。

・単一事業構造による需要変動・季節変動が業績に及ぼす悪影響がある

・一定規模に増加する余剰資源の活用を目的に展開する機会が得られない

・規模拡大による市場占有率の上昇に伴い、独占禁止の観点から政府機関が企業分割を求めることの危険性が増す

事業が分散した場合は、先に記載の内容とは逆に、企業規模が一定の範囲においては「規模の経済」が得られずに投資効率が低下し、既存事業との関連性が低い場合は「範囲の経済」が得られにくくなります。したがって、事業多角化を無秩序に目指すことは、逆方向のリスクを伴います。

そのような観点から、多角化を行う場合は、その事業が現在の事業規模に照らし合わせて必要かを判断し、行うとしても本業に関連する事業領域に展開することが望ましいという考え方になります。

経営資源を多く有する大企業においても無秩序な多角化のリスクは同様に存在するため、「事業ドメイン」と呼ばれる、「その企業が事業展開を行う範囲」が規定されていることがほとんどです。その目的としては、

・多角化をしていく際の成長の方向性を定め、企業のバランスを取りながら成長を図る

・自社の持てる資源および今後生み出していける資源と、成長のために各事業で必要とされる資源のバランスを図る

・多角化とグローバル化のバランスを図る

「事業ドメイン」を策定するにあたっては、既存事業との同軸性を持たせることが必要です。その軸には、以下のようなものがあります。

・顧客軸(市場軸):同一顧客に事業を展開する。例として、航空会社のカード事業

・技術軸(製品軸):保有技術の発展を使った事業を展開する。例として、光学機器企業のコピー機事業

・機能軸:同機能の製品やサービスを提供する。例として、自動車会社のレンタカー事業

2 カレー屋の経営計画について

多角化のセオリーに従っておらず、基本的な損益計算もできていません。その要素としてマーケティングとリスク認識が必要ですが、それもできていません。

卵子と精子のもと大量作製 京大、iPS細胞使い

高橋 義仁専修大学 商学部教授

「万能細胞」という名称は、特定の条件を与えれば様々な細胞に分化する可能性がある細胞ということからつけられています。現在はiPS細胞(Induced Pluripotent Stem Cell: 人工多能性幹細胞)が有名ですが、万能細胞として研究対象になっていた細胞は、iPS以前からありました。

その万能細胞は、ES細胞(Embryonic Stem Cell: 胚性幹細胞)と呼ばれています。ヒトやマウスの初期胚(受精卵)から将来胎児になる細胞集団を取り出したもので、あらゆる細胞に分化できる能力(多能性)をもったまま培養できるようにしたものでした。

しかし、ヒトの受精卵を使う場合には倫理的な問題が存在します。生命実験の倫理体系がしっかり作られるにつれ、「ES細胞を使った研究の実施では自由にならない」ことから、iPS細胞(多能性幹細胞)が、ES細胞の代替として画期的と捉えられるようになりました。

今回の技術は、iPS細胞を使ってヒトの卵子や精子に分化させる研究を行い成功したという内容です。この技術は、受精卵レベル以降の研究に制限がかかっている現状を解決させる可能性がありますが、「このようにして作成した受精卵はヒトではなく、自由に実験に使ってよい」とまで言えるのか・・・何をもって人の命とするのかが、だんだんと曖昧になってきています。

この素晴らしい技術は、今後の革新を呼ぶ可能性がある一方、さらなる議論を呼ぶ可能性があります。

創薬力強化、ドラッグロス解消へ 政府が戦略目標案、希少疾患に光

高橋 義仁専修大学 商学部教授

製薬企業は私企業ですので市場に基づいて動きます。国家はこれをコントロールする立場です。創薬力強化には市場原理を踏まえた政策が求められるでしょう。医薬品産業の主なマーケット的、政策的視点は以下の3点です。

1 日本の医薬品価格は基本的に国家が設定

日本は国民皆保険という制度上、国家は保険適用する代わりに「薬価」を設定する権限がありますが、この薬価は米国と比べて抑制される傾向にあるほか、毎年下げられるのが現状です。一方米国では、製薬会社は物価上昇を加味して毎年のように上げます。先に日本で薬事承認されるとその価格が国際的に影響するため、グローバル企業は日本での先行承認を避けていると思われます。日本の薬価は、海外の価格がある場合は参照されるため、海外での開発を先行させることは企業の理にかなっています。

2 日本は臨床試験の難易度が高い

登録患者の確保が難しいことが主な理由です。国民皆保険制度のため、承認された医薬品が保険の範囲で安価に提供されていることから、患者の自己負担が欧米の保険未加入者と比べ、臨床試験に参加してもらうことが難しいとされます。

3 海外での承認が日本で有効

以前は海外で承認されている医薬品であってもほとんどのケースで日本での臨床試験を課していました。これが参入障壁になり、海外の製薬企業からは「見直しを求める要望」が強く出されていました。新型コロナワクチンで、これが完全に撤廃されたことから、今後も日本での臨床試験はほぼ不要だと思われます。2の理由と合わせて、日本の製薬企業が研究開発を海外に移す動機は、さらに高まります。

日本で臨床試験を行う必要がないという方向性が定着すると、日本での医薬品のドラッグロスは軽減するはずです。しかし、デメリットとして、日本人やアジア人種特有に発現するタイプの副作用の発見が難しくなります。

医薬品は、適正な使用目的に従い適正に使用された場合でも、人体に有害な副作用を完全に避けることはできません。ですから、副作用が発現した場合の製薬企業や処方した医師の責任は、過失が明らかでない範囲においては免除されています。それにもかかわらず医薬品が使用されるのは、副作用があることを考慮してもなお、それを上回る有効性があることを期待してのものです。この判断に使える情報が少なくなります。

「LINEが日本のものになる」と韓国で大騒ぎ…ここにきて『NO JAPAN運動』(日本製品不買運動)が再燃する「ヤバすぎる理由」

高橋 義仁専修大学 商学部教授

なぜ日本政府が「民間企業の合併」というレベルの「行政指導」を優先させるのか、理解できていません。政府は政府系情報の漏洩が危険と考えているのだと思いますが、そうであれば、政府系のコミュニケーションでのLINEの使用やYahooを利用する決済の取り扱いを禁止し、政府が問題ないと考える他のプラットフォームに変更することをまずは優先すべきだと思います。政府が民間企業の資本関係に立ち入るとこのような問題が発生することが当然に予想されます。

「LINEヤフーを行政指導へ 相次ぐ情報漏洩で総務省」(日本経済新聞 2024年2月29日)

https://newspicks.com/news/9651436/?ref=user_1310166

北越・大王、問われる提携効果 紙需要減で和解、株主は疑問視

高橋 義仁専修大学 商学部教授

紙や印刷などの古いメディアは、環境配慮といった社会の流れの点からも需要を喚起するタイプの需要拡大は難しいため、方向性としては、(1)事業多角化により既存需要を補うか、(2)コスト削減により採算性を維持するかの2つの方向だと思います。

特にファンドのような大株主にとってみれば、ファンドに出資する投資家の期待に応えるために、出資先企業の経営戦略に対する指摘は当然のこととして行うわけですが、北越・大王が発表している提携は、「生産技術の向上や物流連携、将来的にはOEM」といった極めて限定されたもの(上記(2)の範囲)であり、ファンドとしては「この程度の提携で、今後の需要減の対策になろうとは思えない」ということだと思います。

製紙は、日本の近代化の流れにおいて創業され、現在も創業家の力が維持されていることが多い産業領域です。そのような特性からみれば、「提携」と言っても名ばかりになるのではないかということは、懸念のポイントだろうと思います。それ以上に、そもそもこの程度の事業改革に対し、「過去の経緯を水に流しての和解」などという点を前面に出していること自体が非常に小さな話であり、株主資本主義経営の視点からみれば、理解できないのだと思います。

ファンドが期待していることは、上記(1)の事業多角化の話であり、(2)(実現性が良く見えない、小規模な)コスト削減の話にはあまり興味がないという点からの、「株主の苛立ち」が背景にあるのではないでしょうか。

ノボノルディスク、「ウゴービ」の試験で体重減少効果が4年持続

高橋 義仁専修大学 商学部教授

この内容は、2024年5月12日~15日に開催中の欧州糖尿病学会の口頭報告のものですから、現時点で広くは公開されていません。少なくともポジティブな内容と思えますが、この記事のみから、当医薬品の可能性の拡大を議論することは時期尚早だと思います。

記事を読むと、「英国の公衆衛生当局の肥満症治療薬『ウゴービ』の適用期間の2年制限」を撤廃してもらう目的を含め、長期投与試験を実施していることは明らかだと思いますが、「オゼンピック」の成分はセマグルチドという名称の薬効成分であり、同成分が含有されている糖尿病治療薬「オゼンピック」の症例が含まれているかは記事からはわかりません。

また、「投与4年後の時点でも体重減少は少なくとも維持される」という集計に採用された症例数や投与対象の方の体重のベースラインなど集計に採用された臨床研究のデザインがわからないため、今後、公衆衛生当局の制限撤廃につながるのか、見当をつけるのが難しい情報量です。今後、これら疑問点が分析結果として報告されるはずですから、待ちたいと思います。

日本人の腎細胞がん、7割に未知の発がん要因 国立がん研など発表

高橋 義仁専修大学 商学部教授

「『未知であることが分かった』という内容なら、学術的意義は存在しないないはず」と一瞬思いましたが、この研究は非常にしっかりした体制で行われており、極めて高い評価を受けているものでした。

出所は以下の通りです。

Senkin, S., Moody, S., Díaz-Gay, M. et al. Geographic variation of mutagenic exposures in kidney cancer genomes. Nature (2024).

https://doi.org/10.1038/s41586-024-07368-2

「未知であることが分かった」のではありません。「他地域では特徴的な変異パターンが日本では少なく、日本に特徴的な変異パターンが多くみられた」という内容でした。

研究内容としては、日本の国立がん研究センターは、英国サンガー研究所とWHO国際がん研究機関との国際共同研究により、腎がんで最も発生頻度が高い「淡明細胞型腎細胞がん」に対し、日本36症例、イギリス115症例、チェコ259症例、セルビア69症例、リトアニア16症例、ルーマニア64症例、ポーランド13症例、ロシア216症例、カナダ73症例、ブラジル96症例、タイ5症例の腎細胞がんの全ゲノム解析を行い、日本では72%の症例でSBS12という遺伝子変異が検出されたところ、他国では2%程度の症例に留まっていたとのことです。ただし、このSBS12変異の発生原因が明確ではないため、中間部分が略されて、「日本の腎がんの発生原因が未知であることが分かった」と記事では書かれているものです。記事は、重要部分を略しすぎており、概要すら正確に伝わっていないように感じます。

「日本人の7割に未知の発がん要因を発見」(国立がん研究センター 2024年5月14日)

https://www.ncc.go.jp/jp/information/pr_release/2024/0514/index.html

NORMAL

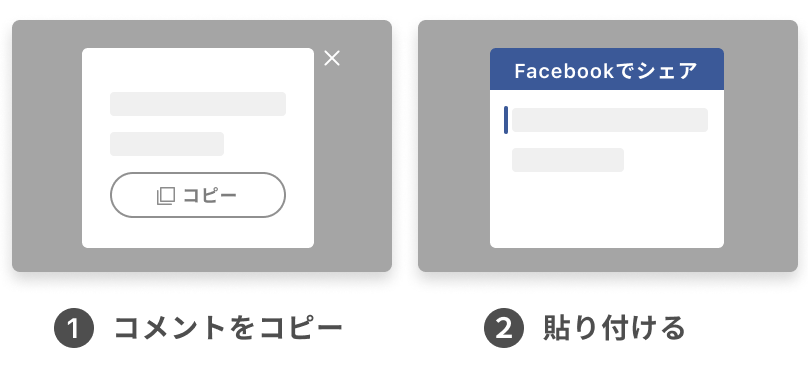

投稿したコメント