【年の瀬寄稿】激動の2022年を振り返る

皆様、年の瀬になりましたがいかがお過ごしでしょうか。

ここのところめちゃくちゃ寒くて、少し体調を崩されている方もいらっしゃるかもしれません。どうかご自愛ください。強烈な寒波で、空気も冷たいですし風がとにかく強かったです。僕はスキーヤーなので、以前は寒波が来るとワクワクもしていたのですが、もうこの年になると寒いのもつらいですし、早朝4時に起きて関越で7時過ぎに雪山について滑るという体力もなくなってしまいました。今年は車もまだスタッドレスタイヤに代えられていません。。今年はこのままノーマルタイヤですごし、スキーも含めて雪国には行かないかもしれません。

さて、今回ですが2022年の年の瀬ですので今年一年間を振り返りたいと思います。

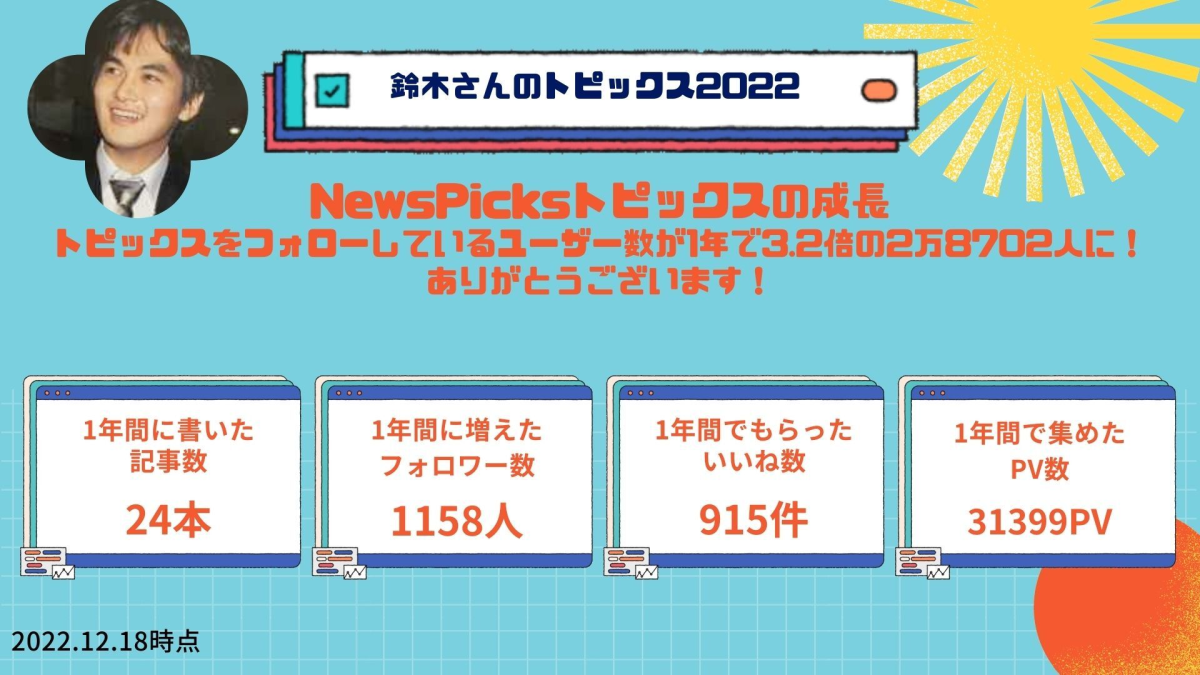

今年はNewsPicksさんとの連携を始めることができた大変貴重な一年でした。このTopixの寄稿の機会を頂き、またPro Pickerにも就任をさせて頂くことができ、多くの方々との出会いやコミュニティ作りができました。大変ありがたく感じています。

以下のような纏めもNewsPicksのTopixチームの皆さんに作って頂きました。まだまだPVは少ないのですが、来年はPV数の桁数を変えられるように頑張って参りたいと思います。

本当は12月23日で今年の仕事納めを・・と思っていたのですが、来週も投資先の皆さまと今、年内にやるべきことをご一緒するために来週も業務になりました。

新年は1月4日からLas VegasのCES(家電市)に行くため、今年は数日間のみの年末年始になりそうですが、こういう大変なマーケット環境ですので全力で仕事に取組みたいと思います。

2022年マーケット動向の振り返り

2020年前半のコロナによる低迷後の大きなバブルともいえる好景気が2021年12月頃を境に一気に潮目が変わりました。

22年の年初は「すぐに元に戻るのではないか?」という声も聞かれていましたが2月のロシアによるウクライナ進行が経済には大打撃を与えました。石油の価格が高騰し、インフレが一気に世界中で進みました。

それにより米国での利上げも加速したため、我が国では急激な為替変動による影響を受けることとなりました。私自身は円安はそこまで我が国にとって悪いものではないとは思っているのですが(実際9月の日本大手企業の決算はポジティブになっていました)、やはりどんな事であっても「急」がつくことは好ましくありません。

投資の仕事をしており海外投資も行っているわけですが、やはり今後の為替がどちらに向かうのか読むことが非常に難しい為、判断は非常に難しかったと感じています。

そんな中、つい先日に日銀から長期金利のターゲットの引き上げが発表されました。その後数時間のうちにドル円為替は5円以上動きました。凄まじいインパクトです。

黒田総裁の在任期間中は利上げはないとみられていた中でこのような発表があったことは投資家を警戒させることになりました。株価も教科書通りに銀行株を除いて軒並み下落の方向となりました。

VC業界も多少の遅効性はありますが、大きな影響を受けた2022年でした。米国マーケットが風邪をひくと時間差で世界各国に伝播してきます。22年の頭頃から既に米国ではスタートアップの調達額は減少に転じており、下期には大幅な下落を示しました。

投資家のIRR集計も2016年以降初めてIRRがマイナスになったというデータ発表もありました。

日本では上半期のスタートアップ調達額はギリギリ前年並みを維持しましたが、下期はまだ発表されていませんが減速がみられることでしょう。また、スタートアップへの評価基準も大きく変わりました。ユニコーン企業と言われていた企業のバリュエーションの切り下がりも多数起こってくる可能性があります。特に期待先行のユニコーン企業は厳しい23年になるかもしれません。

昨年までは「利益は忘れていいからまずは売上成長」という雰囲気が場を飲み込み、どんどん資本が投下されていました。しかし今年は赤字の会社には投資家は見向きもしなくなっています。上場株投資家がリスク回避の為にバーンが続く会社=倒産のリスクがある会社を敬遠しているため、IPOでの価格も赤字企業には大変厳しいものとなりました。

投資の出口がそんな形ですので、プライベートラウンドでの調達におけるプライシングも当然厳しくなります。そんな状況の中で「自社はアップラウンドを、もしくはせめてフラットに」と調達の株価にこだわってしまうと、肝心の調達自体ができなくなり苦境に陥るリスクがかなり高まっています。

2023年は何よりも生き延びることを優先し、その為には株価よりも十分な調達を行う事、併せて筋肉質な体制を組むために徹底したコスト管理、コスト削減を行うことを一番大切な経営方針に置かれることを個人的には推奨したいと思っています。

ご参考:

GS時代にUSJに出資し、その後IPOをするまでの僕のUSJ再建の回想をニュースピックスさんのTopixにて記事として以前まとめてありますので、冬休みのお暇つぶしによろしければご覧ください。https://t.co/4901kBROXn

— 鈴木大祐 @ソニーベンチャーズ/Sony Innovation Fund/Sony Ventures (@SuzukiDicek) December 24, 2022

不動産マーケット

加えまして、多くの方々の資産形成に重要な役目を果たしている不動産マーケットについても少し考察してみたいと思います。

2015年くらいから22年に至るまで、都心部の不動産は軒並み上昇傾向でした。かつては「億ション」と呼ばれた1億円のマンションですが、今は1億円くらい払わなければ都心だと家族4人に必要と言われている80平米のお部屋すら買えなくなってしまいました。

そんな高単価でも実需は非常に強く、大手デベロッパーの新築のマンションの売れ残りはほとんどありません。完売が続いています。これを後押ししていたのが、住宅ローン減税と、低金利でした。

変動金利ですと0.35%位から借りられてしまいます。

賃貸をするよりも圧倒的に経済リターンが高いので、数字を計算した人たちは不動産購入をしています。不動産の資産性は時間に比例するので、20代のうちからでも不動産は保有したほうが良いのでこれ自体はとても良い事だとは思います。ただ、金利動向には注意が必要です。

1億円を0.35%で35年ローン=毎月25.3万円の返済

1億円を1.00%で35年ローン=毎月28.3万円の返済

と数万円の負担額が上昇します。1億円のマンションを変える層であれば3万円位は関係ないのかもしれませんが、可処分所得は今後減っていく可能性がある点には留意が必要です。

但し、今回調整が入ったのは長期金利です。10年債金利を住宅ローン固定金利は参照しているのでこちらは今後金利上昇の可能性はありますが、短プラの方はまだ変更はありませんので、住宅ローン変動金利にはすぐには影響はなさそうです。

ということで不動産自体は中期的には価格下落リスクはあるかもしれませんが、足元すぐに値下がりということは無さそうという見方をしています。

不動産投資の観点で言うと投資額は引き続き高いままですので、地方の物件などに投資家の関心は高まるでしょう。地方ですとまだ表面利回りが10%に届く物件もありますので、こうした物件を購入し、てこ入れをして満室にして回す、または転売するという動きは今後加速していくかもしれません。

ご参考:

2023年にむけて

2023年は明るい話題にあふれた新年になることを当然願ってはいるのですが、やはり経営マインドとして大切なこととして、

「楽観的に構想し、悲観的に計画し、楽観的に実行する」

というマインドが重要だと思います。これは僕がJAL再建の時に稲盛さんが良く仰っていた言葉でもあります。

考え得るあらゆるリスクを想定し、安全を取りながら計画を策定し実行しつつ、結果としてアップサイドが実現するように明るく頑張るということを大切にしたいと思います。

それでは皆様、よいお年をお迎えください。

来年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。

更新の通知を受け取りましょう

投稿したコメント