ホーム

37フォロー

3338フォロワー

就活生にとってコンサル業界は魅力的だと言える3つの理由 - 問題解決力を高める 外資系コンサルの入社試験

倉田 浩美ヴィジョナリーブランド株式会社 代表取締役社長

駆け出しの頃、アメリカでコンサル企業で経験しましたが、特に新卒の場合は、3つ目の理由の進みたい業界を見極めるには、非常に有効的です。

なぜなら、経験をしないと自分に向いている心動く業界は判断できないですし、かといって事業会社に勤めると多くの業界の経験を積むには、転職という選択肢になってしまうため。

ただし、大手コンサルの場合は、コンサルのタイプ(ITや戦略系など)に加えて、業界ごとにグループが分かれているケースが多いので、プロジェクトごとに違う業界を経験できるわけではないので、そのあたりの条件や柔軟性はやんわりと事前に確認することは重要ですね。

コンサルに限らず、どの仕事もOJTで学べることはとても多く、新卒でご縁があった企業で職種が希望と違うとしても、学べることは多くあります。一つひとつの瞬間を、いかに前向きに積極性を持って学ぶかが大事だと、つくづく思います。

「頭がいい人」って結局どんな人?教育学者・齋藤孝の“シンプルすぎる答え”とは - ニュースな本

倉田 浩美ヴィジョナリーブランド株式会社 代表取締役社長

「頭の良さ」という定義は幅広くありますが、うまくいっている方の共通点は、明らかに「EQの高さ」だと思います。

EQ(心の知能指数)を極めていくと、単に上司に対してのEQだけではなく、部下も含めた自分を取り巻く360度に存在する上司、同僚、取引先と部下といった違う立場の人達への接し方で、いかに伸びしろがあるかがよくわかるもの。プライベートでの360度の関係性もしかり。

自分がどれだけEQを駆使しているかは、周りの方が自分より理解していたりもして、ハッとさせられることもしばしば。

EQの頭の良さは、自分次第で可能性は無限大。目に見えないすごいパワーだなとつくづく思います。

大企業“出戻り”社員12人に聞いた「5つのリアル」。アルムナイ転職「本当の話」をしよう

倉田 浩美ヴィジョナリーブランド株式会社 代表取締役社長

転職含みですが、どういうキャリアパスにしたいのか自分戦略をしっかりと考えた上で、動くということが大事だと思います。

転職という選択肢が、日本より長く根付いている海外では、転職はスキルアップと成長のためというのが主な理由であり、よって転職と年俸アップは相関関係にあります。転職を受け入れる企業では、人の入れ替わりは発生するので、一瞬の人間関係もおおよそいずれは解消されていくケースが多いです。

そして、出戻ったとしても外での経験は価値が高いわけで、様々な経験が新たな筋肉となります。

人それぞれ価値観は違うので、自分の価値観に沿った先に転職があるという自分戦略をどうするかは、見極めが大切ですね。自分ブランドは、世界に一つだからこそ。

なぜ仕事をしなければいけないのにスマホをいじってしまうのか…良習慣は続かず悪習慣が続く根本原因

倉田 浩美ヴィジョナリーブランド株式会社 代表取締役社長

良い習慣化を作ることにおいて、ラス機能の重要性にとても共感します。

「人間の行動や思考は、実は95%が無意識である」と言われており、初めて知った時は驚愕したものです。たった残りの5%が唯一意識している脳。

例えば、新しい歯医者を探していると、意識脳が存分に働くので、やたら歯医者の看板や広告などが目に飛び込んできます。同じ場所に看板があったのに、以前は全く気づかなかったなあというケース、歯医者に限らずあると思います。よく「引き寄せの法則」と言われるのは、まさしく「意識脳全開」で望みや目標を意識的に探し続ける結果です。

そして、意識的脳を働かせている時の機能が、「ラス」です。意識脳5%=ラスをグッと働かせると、良い習慣化に繋がり、やがて「無意識」でもできるようになっていく。この構造を知るだけでも、本当に習慣化したいものと、意外とそうでもないものも整理ができて、フォーカスできるものですね。

地方で男性が余り、東京で女性が余っている…若い女性がわざわざ婚活に不利な都会に向かう納得の理由

倉田 浩美ヴィジョナリーブランド株式会社 代表取締役社長

「わざわざ婚活に不利な都会に向かう」という表現に、とても違和感を感じるのは、私だけでしょうか?

人生のパートナーと出会い家族を持つことは、女性に限らず多くの方がジェンダーに関係なく望んでいることである一方、そうでない人生でも「幸せの定義」は、人それぞれ。

「若い女性をのみ込んでそのまま老いさせる東京ブラックホール」という表現もですが、「女性はこうあるべき」というバイアスがかかっている印象がどうしても感じます。

本質の課題は、「東京一極集中型」ではなく、地方にビジネスを分散させることであり、その点では多くの伸び代があります。このままでは過疎化が進むので、もっと東京以外に多くの可能性を秘めた地方都市の経済活性化は、国単位で推し進めることが重要ですね。

中高年でも「頭が柔らかい人」が無意識にやっている、たった1つのこと - 小宮一慶の週末経営塾

倉田 浩美ヴィジョナリーブランド株式会社 代表取締役社長

これまで多くの人材を見てきましたが、「素直」であるということは、成長において1番大事と言っても過言でないと思います。

同時に、「素直」という要素ほど、フィードバック上であまり語られないケースが多いのが実情です。例えば、「◯◯さんは、素直な点が素晴らしい」という褒め言葉は、職場ではあまり耳にしません。

年齢や経験が豊富でもまだ浅くても、素直に周りの声やフィードバックを受け入れることは、とても大事。優秀なのに伸び悩む方の共通点は、周りから言われても「自覚が高まらないこと」です。

自覚を高めるには、素直にオープンマインドで耳と心を開くことは大事だと、過去の自身の多くの失敗に苦笑しつつ思います。

【ミニ教養】アメリカが日本より「100倍ダメ」なところ

倉田 浩美ヴィジョナリーブランド株式会社 代表取締役社長

米国在住していたので、とても共感します。特に公共機関の利便性の低さと、様々なサービスのクオリティの低さには、日本人の感覚からすると、驚くばかりでした。

アメリカ以外でも長年の海外経験から言えるのは、日本は本当に素晴らしい国であるということ。日本ほど安全で平和で、最高のサービスがあり、利便性が高く、美味しいものがある国はないなと、海外出張から帰るたびに感じます。

同時に、アメリカ人の「何でも可能」という楽観的なポジティブ思考や、イタリアの感性とフットワークの軽さは凄いと素直に思うので、国により長所と伸びしろはあり、様々な国による違いは面白いなと思います。

いまこそ、「世界」を舞台に。“英語力”の先にあるものを掴み取ろう

人事評価に納得している人はたった2.8%…部長と本部長の間にできる「評価納得度」の計り知れない溝

倉田 浩美ヴィジョナリーブランド株式会社 代表取締役社長

大きな要因は、「評価制度の仕組み自体」と「見える化」に大きな伸びしろがあるのでは。

効果的な評価制度は、大前提として評価の対象になる「行動規範=コンピテンシー」がクリアにあるかどうかが大事な要素です。そして、インナーブランディングの確率に大事な要素でもあります。

例えば、「円滑なコミュニケーション」という行動規範(コンピテンシー)があるとして、マネージャー以下の方の良いコミュニケーションは、担当者やチーム内の円滑なコミュニケーションですが、マネージャー以上となると部署の垣根を超えた積極的なコミュニケーションを求められます。この違いをクリアに仕組み化をして、社内トレーニング含み浸透することが大事。本来、これが浸透していれば、部署同士が上手くいかないということはなくなります。

そして、評価制度には、クリアな定量目標値に加えて、コンピテンシーの定性的行動の期待値をカバーしてこそ機能します。

ベストプラクティスと言われる企業では、さらに評価の際に上司が評価をする際に、周りの同僚にきちんとヒアリングをしてフィードバックも盛り込むます。つまり360度評価アプローチです。なぜなら、上司には態度が良いが、同僚や部下には違う行動をとっているケースもあるからです。そこまでやってこそ機能するのが本来の評価制度です。

そして、評価制度と期待値の見える化も大事。上司と部下の期待値のすり合わせがしっかり出来てお互いに見える化が出来ていれば、おおよそ部下から評価に対しギャップは生まれません。

評価制度とは、全ては人と企業の成長を促す効果的な仕組みです。効果的な仕組みにするか、意味のないものにするかは、どれだけ企業が本気で人の成長を願っているかですね。

【思考法】なぜ「1冊」の本が「1枚」にまとまるのか? - 見るだけ読書

倉田 浩美ヴィジョナリーブランド株式会社 代表取締役社長

こういうツールも良いだろうと思うと同時に、本の良さは読んでいるうちに、自分が潜在意識で欲している情報に気づき、ピンとくる瞬間だと思います。

同じ本を読んでも、人により感じる箇所やフレーズが違うのは、まさに潜在意識で欲しているものが違うから。

読み終えた後にこうやってまとめるのは、後から読み返し、思考や行動を習慣化できるツールとしては良いですね。

なにせ意識している脳は、5%以下と言われ、残り全ては無意識脳と言われます。つまり本から学びを得た瞬間は、5%以下の意識的脳が気づいてくれているが、この学びを自分に取り入れようと思うと、無意識で行動できる95%側に習慣化させるのは、容易ではありません。

こういった要約を日頃から何度も見返すことで、無意識に行動できるように習慣化するのは、とても効果的ですね。

NORMAL

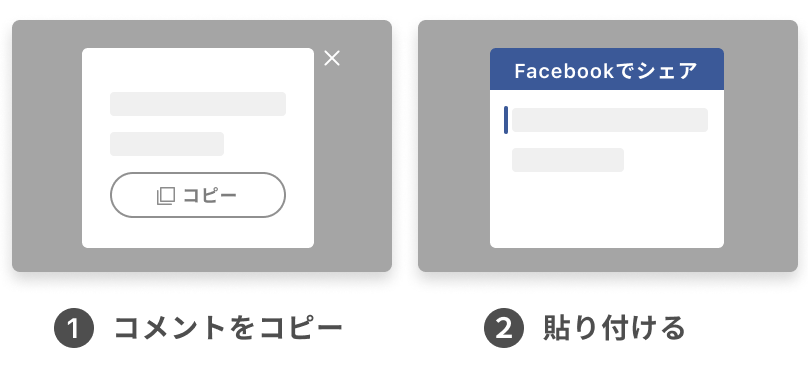

投稿したコメント