ワークマン復調のポイントは〜印象がシフトする分岐点

こんにちは。ファッションスタイリストの神崎裕介です。

週末、ワークマンの3月期決算が発表されましたが、その結果にざわつきが起きています。NewsPicksでも特集が組まれていますね。

ワークマンはいわゆるファッション企業ではないのですが、近年そちらの領域に乗り出してきていることは周知の事実。そしてその好調さや成功に学ぶスタンスのニュースが多かったこともまた事実です。

それがなぜこうなってしまったのか?スタイリスト、そしてブランディングの視点から考えてみたいと思います。

ワークマン業績のおさらい

まず改めて、近年の業績を振り返ってみましょう。

昨年も売り上げは伸ばしていて売上高は前期比を上回っています。ところがそれ以外の営業利益、経常利益、純利益は全てマイナスという結果に。遡ると前々期から売上高以外はマイナスになっています。

ワークマンはこの状況をどう捉えているのでしょうか。

小濱英之社長は「リピーター獲得が課題」との認識を示した。「新店や改装店は好調に推移するものの、2年目以降は伸び悩んでいる」リピーター獲得を最大の課題と捉えて、特に女性用の肌着や靴下などの消耗品、子供服を充実し、来店頻度を高める。「#ワークマン女子」の出店先も食品スーパーの隣など、消費者が定期的に訪れる立地を選ぶ。

#ワークマン女子の落ち込み率が高いことから、リピーターが獲得できていないと分析し商品を拡充、立地も再考を考えているとのことです。

確かに#ワークマン女子に限っては一定の効果があるかも知れません。ですが、果たしてこれは根本的な解決策になるのでしょうか。決して一時の落ち込みではないのではないかと。

というのは、ワークマンは「印象のシフト期」を迎えているからです。それもマイナスの方向で。

ワークマンが”失っている”もの

ワークマンはプロ向け作業服に強みを持つ企業です。僕の世代でも作業服といえばワークマン一択のイメージ。吉幾三さんのCMがまさにそれを象徴していました。

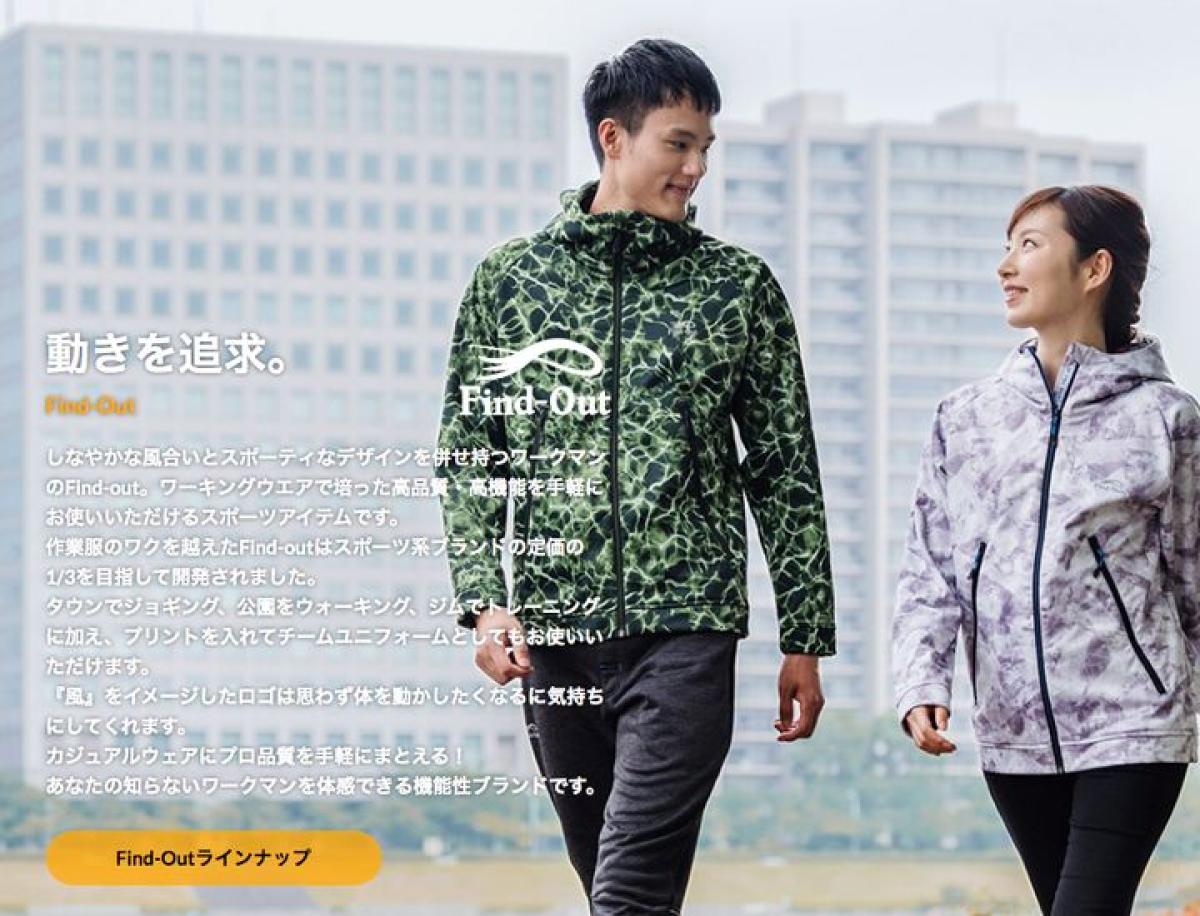

ところが近年はカジュアルウェアを販売するなどイメージを刷新。2019年からは「過酷ファッションショー」という企画も行っています。

作業服一本槍からの脱却として、ワークマンがタウンウェアに乗り出したことは業界でも話題となりました。「カジュアルウェアに、プロ品質を」というワードも分かりやすく期待感のあるものだったと思います。

そこからの発展形として「#ワークマン女子」が誕生し、売上高アップや世間への認知アップに寄与してきたことは疑いようがありません。

その成功を下支えしたのは、ワークマンが積み重ねてきた「信頼」です。

プロ向けに特化して、長年職人さんたちを支えてきた品質と安全性、そして専門性。既存ユーザーはもちろん世間でもその認識は強かったため、そのワークマンが作るならおかしな物にはならない、という安心感があった。

そこにイメージを打ち破る新鮮さが加わって話題になり、拡散されることによって右肩上がりに人気になったわけですが、もう折り返し地点を過ぎてしまった。それがイメージのシフト。

なぜそうなってしまったのか。それは印象が「軽く」なってしまったからです。

軽く=チャラくと言い換えてもいいかも知れない。今まで積み上げてきたプロ向けの「重み」の貯金を使い果たしてしまったのではないか。有り体に言えば、信頼を失っていっているのです。

#ワークマン女子はマスコミ受け、一般受けのいい業態です。これまで取れなかった女性客が期待できるし力を入れたくなるのは理解できる。ただ、一方で元々のユーザー層から「職人が入りにくい店になった」「本来のワークマンを忘れている」といった不満が噴出している現状があります。

ワークマンのアパレルが売れたのはあくまで「専門性のある企業が作ったタウン着」だったからであって、純粋なアパレルとしての評価ではないので軸足は専門店でなければならない。

それが一般向けに傾き過ぎてしまった結果、悪い意味でライトなイメージになってしまった。それがひとつめの躓きです。

そしてもうひとつは、既存アパレルとのガチ勝負になってしまったことでしょう。

”アパレル”としてのワークマン

ワークマンは確実にアパレルに力を入れていますが、純粋にアパレルとして見た場合、正直「ワークマンで買わなければならないだろうか」というのがスタイリスト個人としての感想です。

企業努力は間違いなくしている。ただ他と比べて特筆すべきデザインや印象度があるかというと、という部分。サイトの見栄えという点でもさらなるブラッシュアップが欲しいところです(あえての作りであればその限りではないですが)

そうなると話題性と価格で勝負するしかないので次々店舗や商品を開発し価格で売り切ることになるわけですが、ここに大きな問題があって。専門用品とアパレルの売り方は全く違うのです。

専門用品はモデルチェンジこそあれどニーズは変わらないので定番を長く売れる。値引きもスポットで済みます。しかしアパレルの看板を掲げた途端、商品サイクルは速くなり残ったら値引きして売り切らないと負債が積み上がるだけ。全く商習慣が違います。

僕も#ワークマン女子に足を運びましたが、アウトドアテイストの強いこの多品種のアイテムを売り切れるのか?と思いながら眺めていました。店舗も含めてちょっと増やし過ぎではないかと。

そして、アパレルの顧客は基本浮気します。特に低価格帯はその動きが激しい。専門性の高いお店では不動のユーザーが支えますが、そういう岩盤層は少ないのです。

それを踏まえた上で、リピーターを増やすためにさらに品数を増やしてスーパーの隣に出店攻勢を掛けます!はちょっと怖いですよね。より「軽い」イメージになってしまわないでしょうか。目指すのは西松屋やしまむらでしょうか。そうではないと思うのですが。

ここでデジャブとして思い出してしまう企業があります。スノーピークです。

スノーピークも専門性の高いアウトドアブランドとして地位を築きながら急激にアパレルの開発に乗り出し、一時期は話題になったものの気付けは利益99%減という衝撃が市場を騒然とさせました。

ユーザーが求めていたスノーピーク像と、企業自身が目指したそれがすれ違っていってしまった。その結果、期待に応えてくれない会社を見限った人が増えてしまった。やはり専門性と信頼が失われ、イメージのシフトで躓いてしまったわけです。

このあたりはトピックスにまとめているので、ぜひご覧いただければ幸いです。

こういった事態になる前に何ができるでしょう。参考にすべきはスポーツブランド、例えばアディダスの事例です。

アディダスがやっていること

近年、スポーツブランドの多くがカジュアルなタウン着をリリースし、スポーツをする人以外にも販路と影響力を広げています。

アディダスも、僕が学生の頃はサッカー部や陸上部の制服のようなイメージでした。基本的にスポーツ用品メーカーという認識で間違っていなかったはずです。それが今はスポーツウェアだけでなく、トータルブランドな印象にシフトしています。

それが上手くいったのは、スポーツブランドとして培った専門性や信頼を食いつぶす事なく活用できているからです。

あくまで軸足はスポーツに置きつつ、そこで生み出した機能性を使ったアイテムでユーザーに快適さや新たな発見を提供するという趣旨がはっきりしています。

トレンドのルーズフィットを採用。ヴィンテージスウェットから着想したVガゼットと、サイドパネルリブを備える、ゆったりとした現代的なシルエット。

そして、アディダスの専門性と歴史、質を損なわない”伝え手”を選んでいること。例えばY-3。

Y-3は2002年、ヨウジヤマモトと組んでスタートしたファッションライン。スポーティな要素をベースに、モードなウェアとしてカスタマイズ。特にここ数年人気が高まっています。

ヨウジといえば日本を代表するモードの旗手であり、世界的に見てもファッション界の重鎮。きちんと着るスポーツウェアというイメージを拡散するのにはこれ以上のない存在と言えるでしょう。

さらに2004年にローンチされた「アディダスbyステラマッカートニー」もこの項を語る上で欠かせないプロジェクト。

かのポールマッカートニーの娘であるステラのブランドですが、いち早くリアルレザーを廃止するなどサスティナブルの流れを作り、そんなエコな姿勢も熱い支持を集めている人気ブランドです。

スポーツウェアとしての機能性は担保しつつ、今まさにトレンドのデザインで料理する。これぞ理想的な組み合わせと言えます。

特筆すべきはどちらのラインも立ち上げ以来ずっと継続していること。ブランドの持続性や信頼感を醸成することにも一役買っているはずです。

もちろんワークマンとは価格の違いもあります。ただここで挙げたような信頼性や革新性を持つブランドやクリエイターと組む、通して発信することでコアな魅力や本来の趣旨を安売りすることなく、印象をシフトする方法もある。これもひとつのポイントになるはずです。

さいごに

さらなる成長や行き詰まりのタイミングで、新たな方向に印象をシフトする必要性はどこかで出てくるでしょう。そして印象を変えること自体はそんなに難しくない。ギャップを突けばいいのだから。

ただ、一気に逆に振りすぎると「印象の折り返し」が起こって、これまで大切に積み上げてきた、ベースとなる信頼が失われてしまいます。これまで築いた印象を下敷きにしつつ、ユーザーの反応も見ながら丁寧にシフトしていく必要があるでしょう。

また新たな戦場で勝負する場合は、既にその場に居る相手と比べて質やイメージで優っているかの判断も重要。戦場が違えば評価の基準やルールも違うのです。

ワークマンの場合、まさに印象がシフトする分岐点に来ている。

本業、本分の「重み」を失うことなく「民主化」に成功している例はアディダス以外にも多くあります。ヒントはたくさんあるのです。

このままファッションに突き進むのか、一度専門性=足元を固めるのか。

#ワークマン女子は金の卵だと思いますが、方向性を改めて考えることはあってよいと思います。アパレルの場合、一度イメージが下がると回復は容易ではないからです。そうなる前に専門店としてのプレゼンスを、価値を、広報戦略含めて再認識してもらうことが大きなポイントだと考えます。

そして、これは個人のイメージ戦略においても起こりうること。

ステップアップするタイミング、ビジネスが変わるタイミングでは印象のシフトを求められるもの。そのタイミングを自覚できれば、その先の展開もスムーズになること間違いなしです。その際、このトピックが何かの参考になれば嬉しく思います。

※※※

最後までお読みいただき、ありがとうございました。神崎のSNSや活動はこちらからまとめてご覧いただけます。ぜひトピックス含めてフォローやチェック頂ければ幸いです。Xはこちらから。

インタビュー形式でプロフィールまとめを作りました。こちらからご覧ください。

ご意見などコメントも頂けたら嬉しいです。ファッション談義などもお気軽にお待ちしています!

神崎裕介

Maison-du-StylisteMaison-du-Styliste

表紙画像:Getty Images

更新の通知を受け取りましょう

投稿したコメント