原爆と科学者

コンピューター上でゲノムを設計し、自然界にない生物を作り出す「合成生物学」には、共通のスローガンがある。

「自分で作れないものを、私は理解していない(What I cannot create, I do not understand.)」

合成生物学者たちはこのスローガンの下、新たな生物を自らの手で「つくる」ことで、生物の根源的な仕組みを理解しようと奮闘してきた。

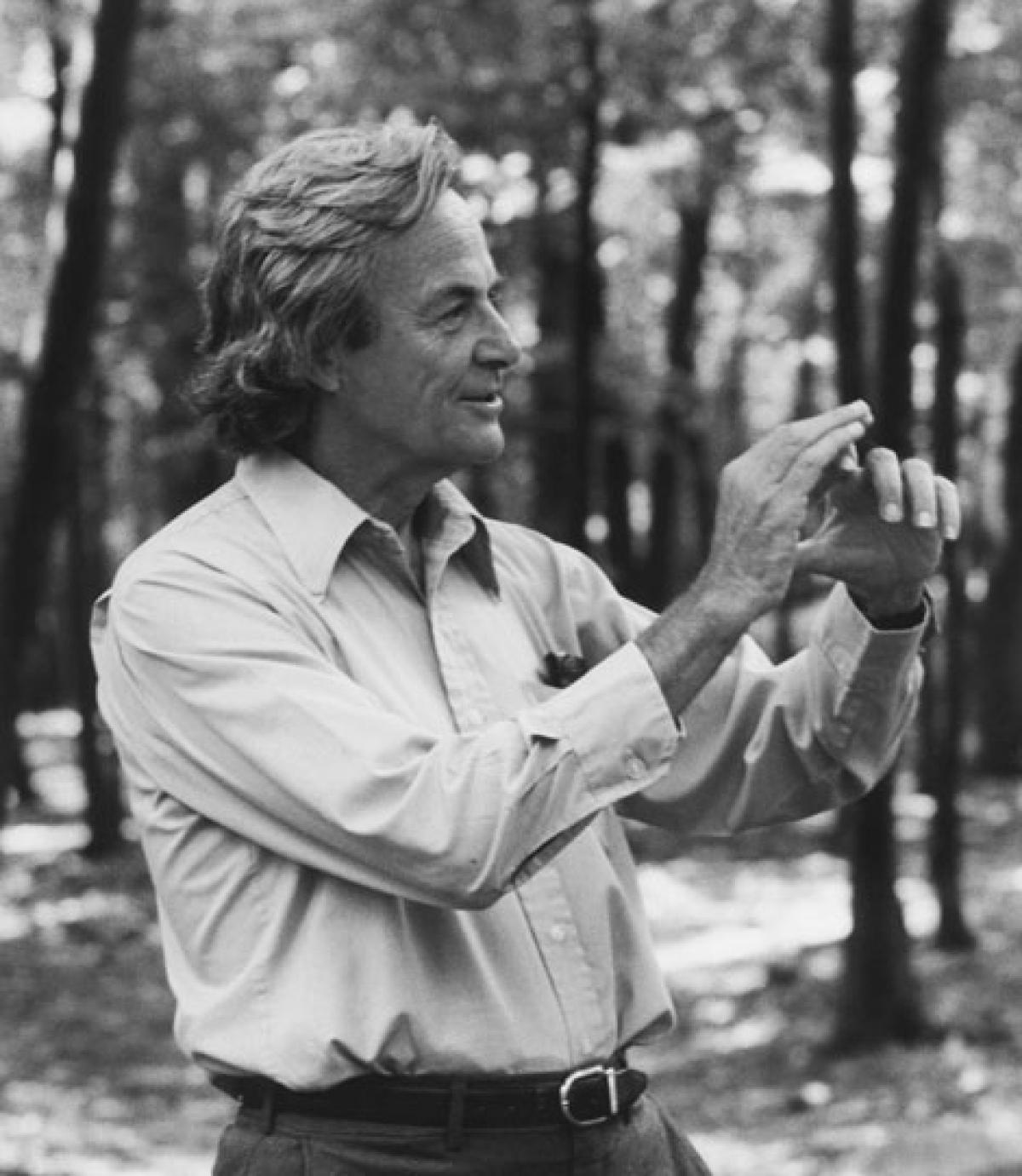

ファインマンとマンハッタン計画

この言葉を残したのは生物学者ではない。20世紀の天才物理学者、リチャード・ファインマン(1918~88)が、大学での最後の講義で黒板に書いたという。

多くのコンピューター学者や工学者が参画し、「生物学の工学化」を目論んだ合成生物学にふさわしいスローガンだと私は思い、拙著『合成生物学の衝撃』の中でも紹介した。

ファインマンは量子電磁気学の基礎を築くなど数々の業績で知られ、1965年に朝永振一郎らとともにノーベル物理学賞を受賞している。自由奔放で悪戯好きの魅力的な人物で、波乱万丈の人生を描いた自伝『ご冗談でしょう、ファインマンさん』はベストセラーになった。

私も学生時代にこの本を読んだ。難しい話はほとんどなく、楽しく読めるのだが、ひとつだけ、読みながら複雑な思いに駆られた章がある。若い頃にマンハッタン計画に参加した経験を綴った箇所だ。

マンハッタン計画。第二次世界大戦中、アメリカで進められた原子爆弾の開発・製造計画である。エンリコ・フェルミやニールス・ボーア、ジョン・フォン・ノイマンら、超一流の科学者が動員された。計画を後押ししたのは、莫大な資金に加え、なんとしてもナチス・ドイツより先に原爆を作らなければ、という焦燥感だった。

1945年7月にロスアラモスで、史上初の原爆実験が実施された。

8月には広島と長崎に相次いで原爆が落とされた。12月末までに、広島でおよそ14万人、長崎で7万4000人近くが死亡したと推定される。その後も被爆者の多くが後遺症に苦しめられ、被害は今も続いている。

成功に沸き返った科学者たち

ファインマンによれば、原爆実験後、ロスアラモスの科学者たちは成功に沸き返り、あちこちでパーティーを開いたという。

打楽器が好きなファインマンも、ドラムを叩いて喜んだ。ただ1人、黙ってふさぎ込んでいたのは、ボブ・ウィルソンだけだった。ファインマンをこの極秘計画に誘った物理学者だ。

「僕らはとんでもないものを造っちまったんだ」というウィルソンに、ファインマンはこう返す。「だが君が始めたことだぜ。僕たちを引っ張り込んだのも君じゃないか」

ファインマンはその時の心境をこう記している。

そのとき、僕をはじめみんなの心は、自分達が良い目的をもってこの仕事を始め、力を合わせて無我夢中で働いてきた、そしてそれがついに完成したのだ、という喜びでいっぱいだった。そしてその瞬間、考えることを忘れていたのだ。つまり考えるという機能が全く停止してしまったのだ。『ご冗談でしょう、ファインマンさん(上)』(岩波現代文庫)

この部分を含め、計画に携わった日々の描写は生き生きとして楽しそうですらある。そこに良心の呵責や原爆被害者への悼みの念が感じられないことに、私は戸惑った。

ファインマンは量子コンピューターのアイデアを提唱したことでも知られる。それほどの先見の明がありながら、悲惨な原爆の被害も、その後の果てしない核兵器開発競争の始まりも予期できなかったのだろうか──。

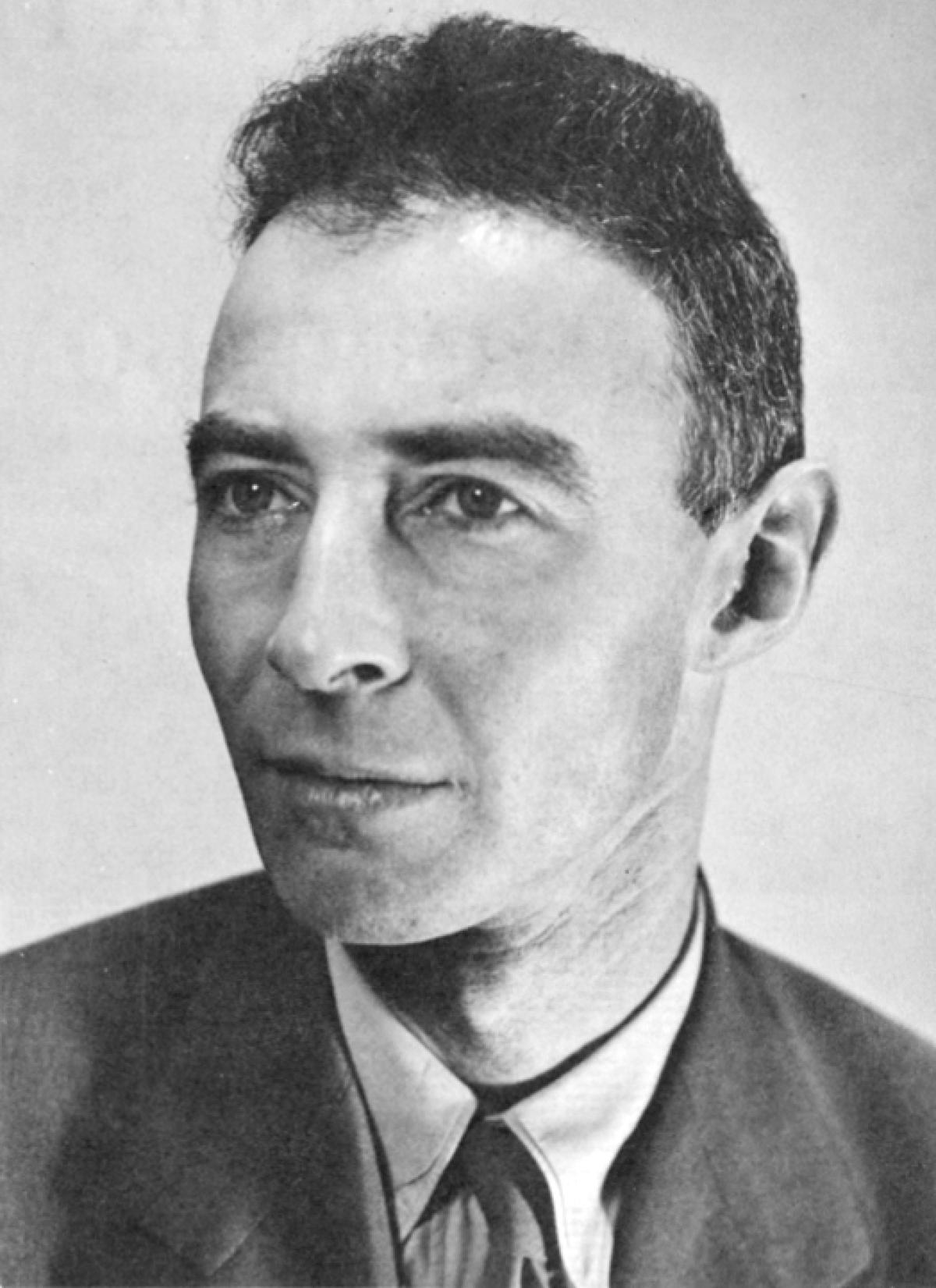

ただし、原爆の開発を後悔したのはウィルソン1人ではなかった。ロスアラモス国立研究所の初代所長としてマンハッタン計画を主導し、「原爆の父」と称されたロバート・オッペンハイマー(1904~1967)だ。

オッペンハイマーの悔恨

オッペンハイマーは戦後、「物理学者は罪を知った」と述べ、アメリカが後により威力の大きい水爆を開発しようとした時には反対の立場を取る。安全保障に関する公聴会ではこう発言した。

(科学者は)技術的に甘美なものを見つけたら、まずやってみる、それをどう使うかなどということは、成功した後の議論だ、と考えるものです。原爆では、まさにそうでした。原爆の製造自体に反対した人は誰もいなかったように思います。つくられた後で、それをどう扱うかについての議論が多少なされただけです。『CRISPR 究極の遺伝子編集技術の発見』(文春文庫)

ファインマンのある種無邪気な記述を補完するようなこの言葉を、私はジェニファー・ダウドナの自伝で知った。エマニュエル・シャルパンティエとともにゲノム編集技術「クリスパー・キャス9」を開発したアメリカの科学者だ。

ダウドナはクリスパーの開発後、豚の顔をしたヒトラーに協力を求められるという悪夢に何度も苛まれる。ヒトの受精卵のゲノムすら書き換えられる、クリスパーの悪用を懸念したからだった。

開発者として、悪用のリスクにどう関わるべきか。悩んだダウドナは、オッペンハイマーの悔恨に学び、核兵器と同じ轍を踏むまいと自ら社会的な議論を呼び掛けた。

ダウドナのように、開発者自身が技術の使い道にごく初期の段階から責任を持って関わる姿勢は「Responsible Science(責任ある科学)」とか「Responsible Innovation(責任あるイノベーション)」と呼ばれ、現代科学の共通認識になりつつある。

素晴らしい傾向であり、もっともっと広まればいいと思うが、それはあくまで、ゲノム編集技術のように、本当に人類のためになる使い道がある場合に限って言えることだ。

はなから人を殺傷するのが目的の軍事技術は、やはり開発されること自体が悪であり、開発自体を阻止しなければいけない。参加しないことこそが、科学者としての責任の果たし方だと強く思う。

こと核兵器について言えば、殺傷以外の「使い道」もある。

今、世界最大の核保有国であるロシアが、公然と「核による威嚇」をしながらウクライナの人々の命と生活を奪い、世界の平和を脅かしている。もしこの現状をオッペンハイマーやファインマンが見たら、なんと言えるだろう。

マンハッタン計画の罪はあまりに重い。

更新の通知を受け取りましょう

投稿したコメント