人生会議(アドバンス・ケア・プランニング)について救急医が解説

皆さん、人生会議をご存じでしょうか。

少し前にお笑い芸人の小籔千豊さんのポスターで話題になった、と言えば思い出してくださる方も多いかもしれません。

人生会議とは、アドバンス・ケア・プランニングの日本における愛称で、以下のように紹介されています。

あなたが大事にしていることや望んでいること、どこで、どのような医療・ケアを受けたいかを、自分自身で前もって考え、周囲の信頼する人たちと共有しておくことを、アドバンス・ケア・プランニング(ACP、愛称:人生会議)といいます。厚生労働省 人生会議(ACP)普及・啓発ポスターより引用

近年、日本でもようやく広まりつつある概念ではありますが、医療従事者の中でも認識や見解に相違があり、まだ普及しているとは言い難い状況です。

なぜ、人生会議が必要なのか

どのような医療・ケアを受けたいかなんて、必要になったときに考えればいいじゃないかと思ってしまう方もいるかもしれません。しかしながら、医療や介護の必要性が増すタイミングにおいて、必ずしもゆっくり考える時間の余裕があるとは限らないのです。

私が救急医療の現場で患者さんのご家族様からよくお聞きするのが「昨日までは元気だった」「突然こんなことになるなんて思ってもみなかった」というお言葉です。

平均寿命を超えている患者さんの家族でさえ、自分の家族が急病に罹ってしまうことに実感を持っていない人はいますし、市民の皆さまと私たち医療従事者の間には、認識のギャップを感じます。

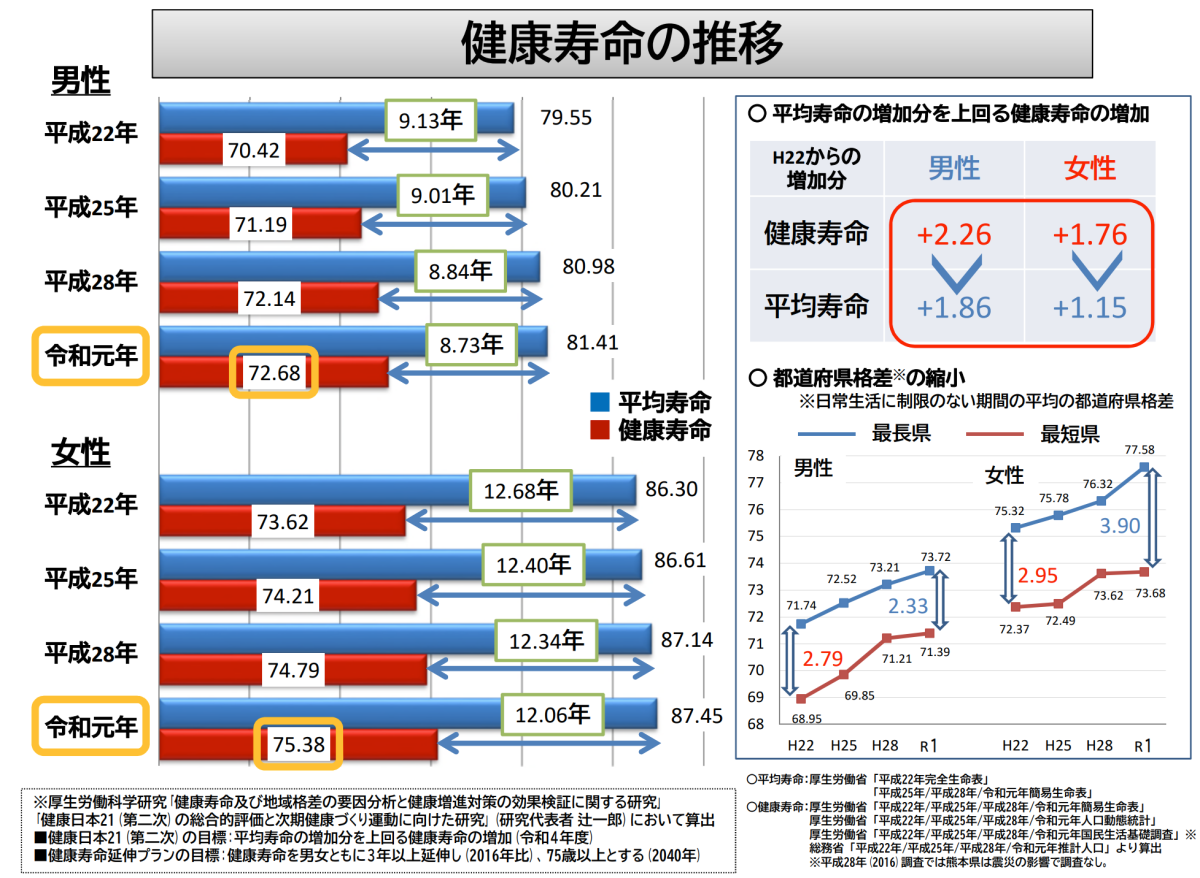

ちなみに、2022(令和4)年の日本人の平均寿命は男性が81.05歳、女性が87.09歳でした。(令和4年簡易生命表 厚生労働省HPより)

健康寿命(日常生活に制限のない期間)はさらに約10年ほど短いといわれています。

人生会議で何を話し合っておくべきか

それでは事前にどのような話し合いを設けるべきなのでしょうか。

かつてはこの点が非常に曖昧でした。

医師の中でもアドバンス・ケア・プランニングに対する意見や解釈が異なっていたり、理解が乏しかったりするなど、患者さんやご家族様にとっても混乱してしまうことが多かったように思います。

医療従事者としては、心臓が止まった時に蘇生処置はするか、口から管を入れて人工呼吸器につなぐかなど、具体的な医療行為にフォーカスをあてた話ばかり気になってしまいますが、多くの人にとっては実際の場面に遭遇しないとイメージをすることも難しいでしょう。頭の中でイメージできていないものについて事前に取り決めておいたとしても、それはあまり意味のあることとは思えません。

そこで皆さんにご紹介したいのが厚生労働省・神戸大学が提供しているこちらのページです。

人生会議学習サイト ゼロからはじめる人生会議「もしものとき」について話し合おう

こちらのページではこれから人生会議を始める皆さんのために、動画や記事で人生会議への理解を深めるコンテンツを提供してくださっています。

特に注目したいのは、右上の「実際にやってみましょう」というボタンです。

こちらに進むと、実際に人生会議をする上で話し合っておきたい内容を3つのSTEPに分けて入力するフォームが出てきます。

内容は難しいものではなく、医療従事者でなくても十分に考えることが可能だと思います。お一人で取り組んでも良いと思いますし、ご家族様やご友人様と一緒に取り組んでも良いと思います。

最後まで入力すると、入力した内容をまとめて印刷できるようになっておりますので、その紙を大切な人に共有するのもいいでしょう。

皆さんが心の中で大切にしていることについて、ゆっくり考え直す良いきっかけになると思います。

ぜひ人生会議の第一歩を踏み出してみませんか?

更新の通知を受け取りましょう

投稿したコメント