【解説】死刑は「残虐な刑罰」か?実際の様子や歴史、裁判例から見た日本の死刑

死刑の存廃については両論あり得るところですが、現状の日本の「絞首刑」が残虐なのかどうかについても様々な議論があり得ます。

つまり、死刑存置論者においては絞首刑という方法に問題はないという人だけでなく、死刑制度をより確実に存置するためにより残虐でない方法を選択しようとする見解の人もいます。反対に、死刑廃止論者においては、絞首刑という方法が残虐だという人だけでなく、方法如何を問わずに死刑は残虐なのであるから絞首刑の在り方を問うこと自体に意味がないとする見解の人もいます。

いずれの見解においても、死刑を語るときに死刑がどのように執行されているのかということは大きな考慮要素であり、それを知ることを通じてより深い議論ができるのではないでしょうか。

そのような観点から、弁護士として、死刑が残虐か否かに関する論点をまとめて解説します。

日本における絞首刑の執行方法

死刑判決が確定した後、法務大臣が死刑執行命令を行い、検察官の指揮の下、刑事施設において死刑が行われます。

死刑囚に対しては当日に執行が告知され、死刑執行上に連行されます。

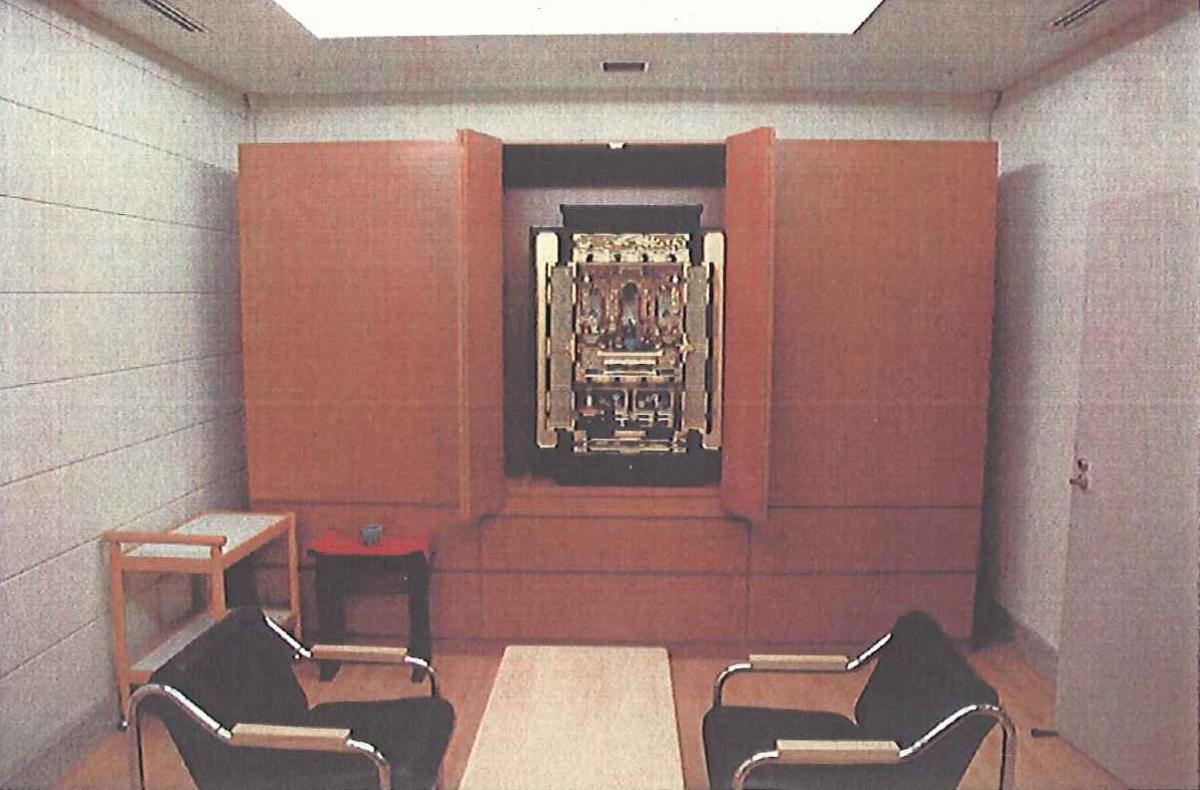

死刑執行場にある教誨室で最後の教誨を受けたり、遺言書を作成したりします。

死刑囚は死刑執行場に連行され、目隠しと拘束を受けます。

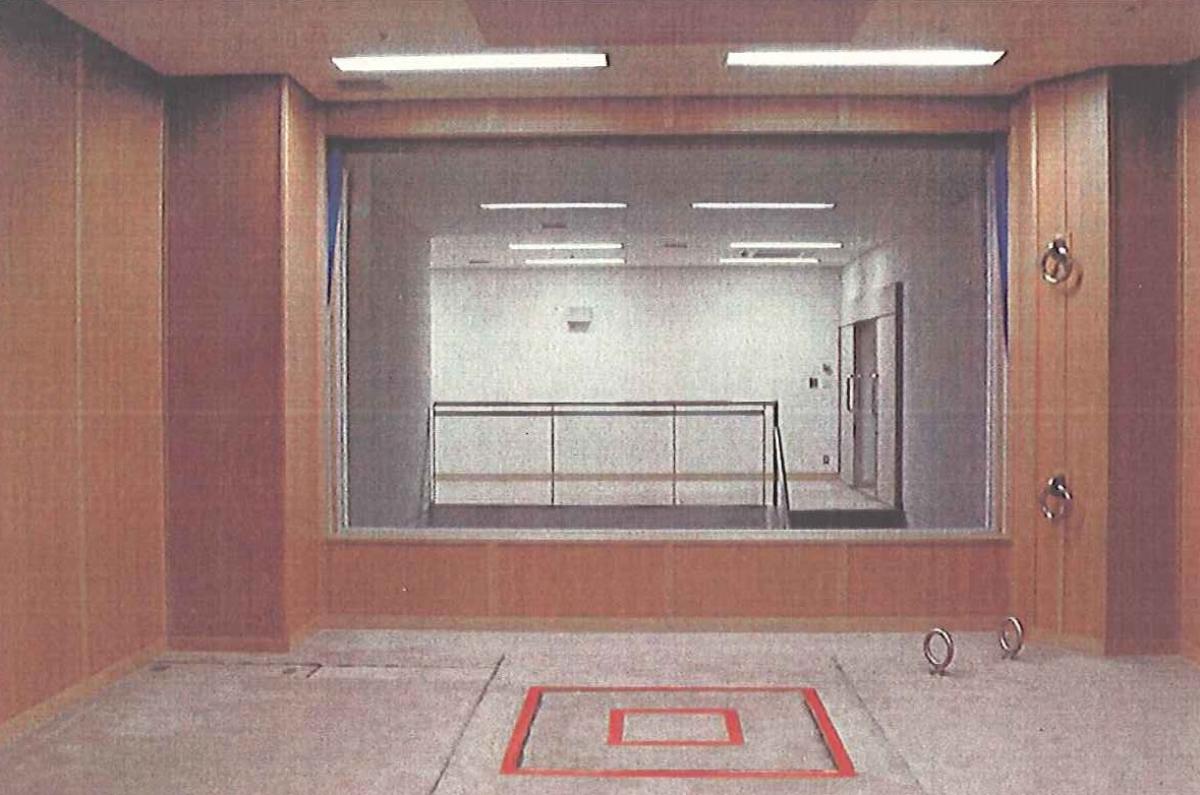

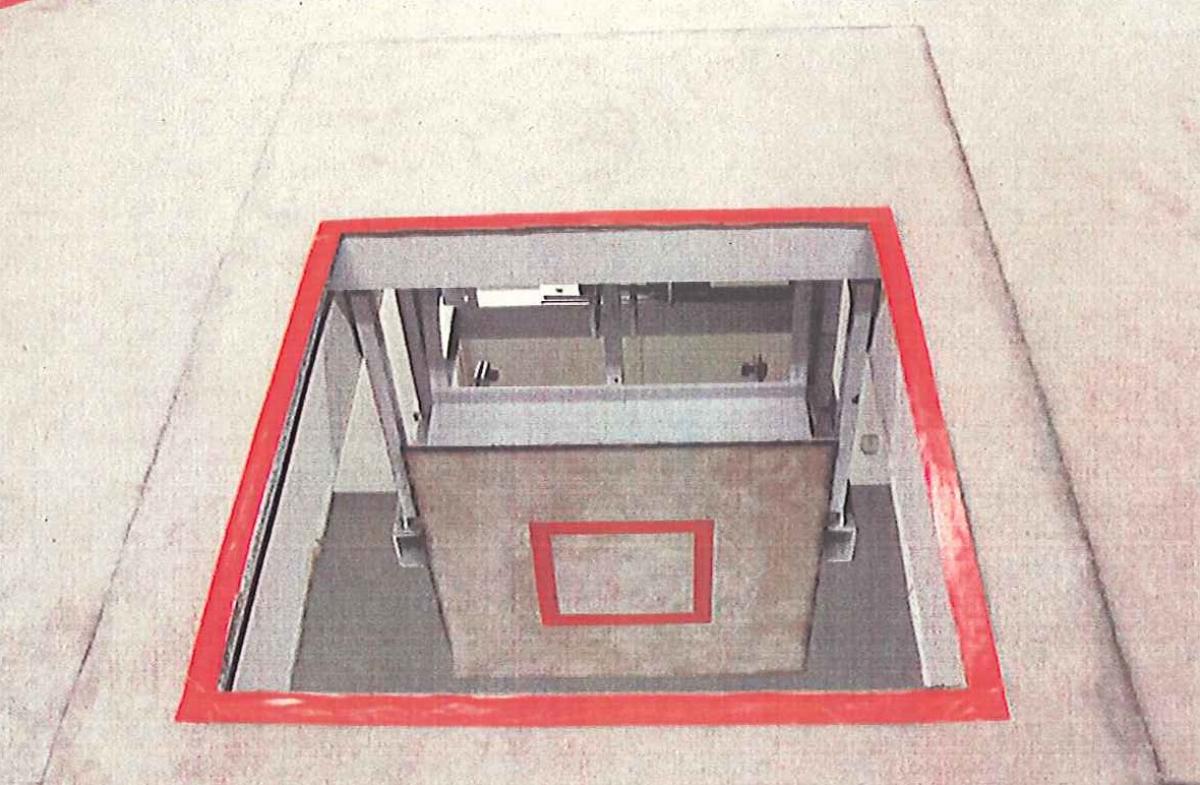

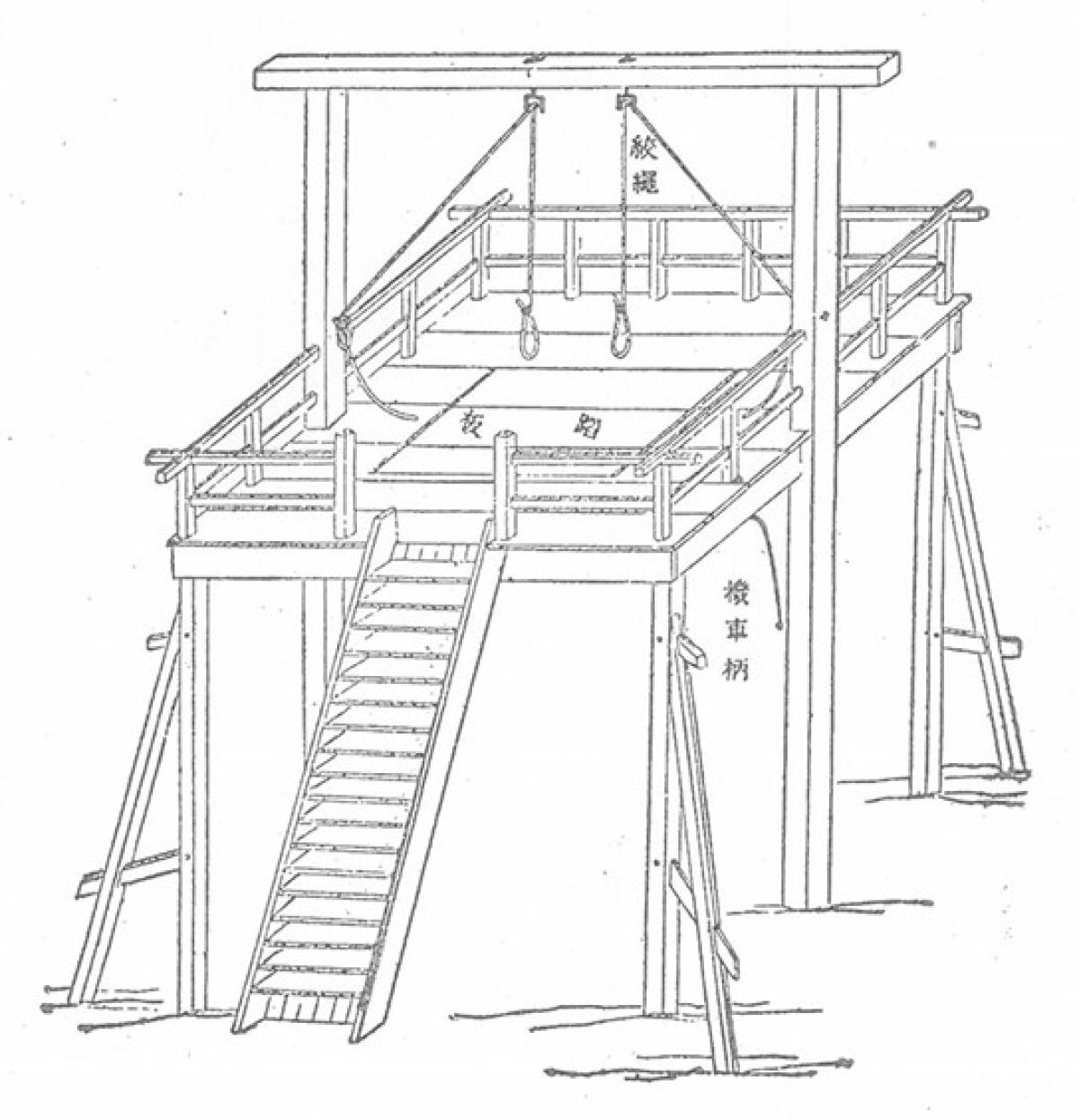

そして、死刑囚の首に絞縄がかけられ、踏板の上に立たされます。下の写真で言うと、赤い四角の部分です。

合図を受けた刑務官が3つのボタンを同時に押しと、この踏板が開き、死刑囚が落下する仕組みになっています。刑務官はどのボタンが踏板が開くボタンになっているのかということを知らされません。

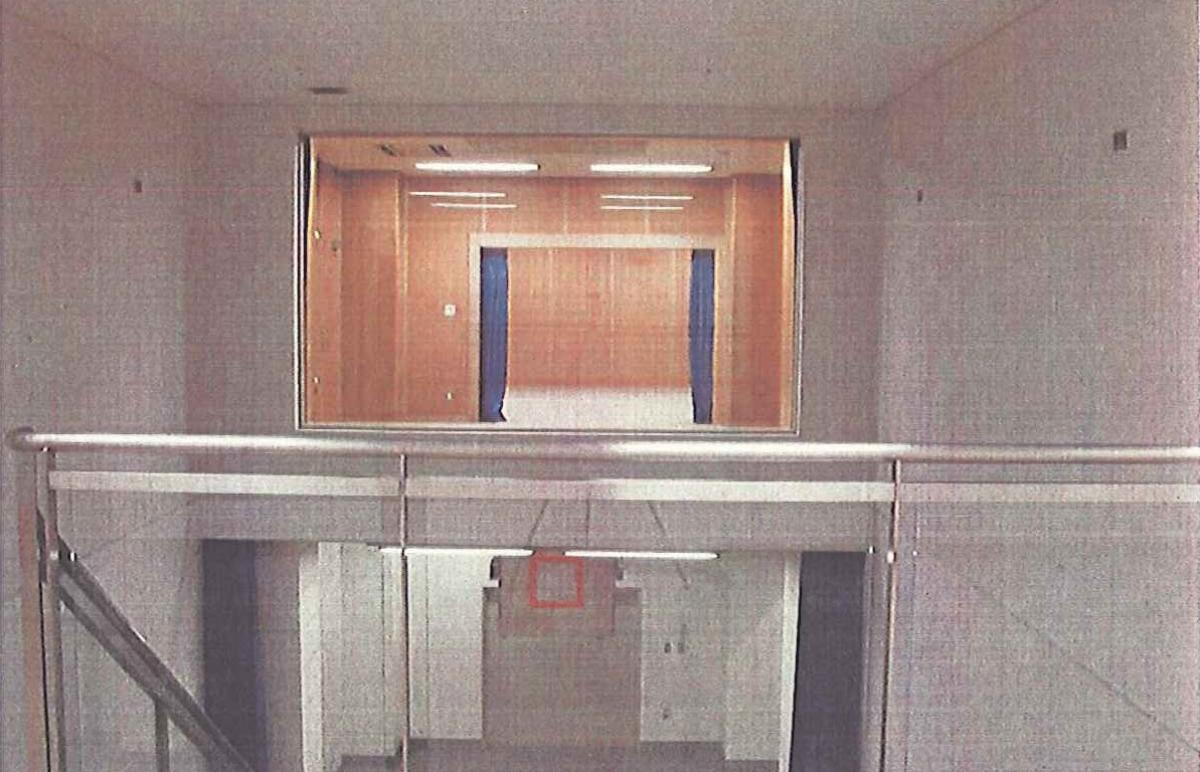

東京拘置所においては踏板から地面までの高さが4mとされています。執行に立ち会う人は横の立会室でその執行に立ち会います。

実際に絞首刑の執行に立ち会った人たちに取材をして出版された青木理『絞首刑』(講談社、2012年)28頁以下には、絞首刑執行の様子が次のように叙述されています。

今回の死刑囚もやはり、静かに執行台の上に立たされた。ただ、身体全体がガタガタガタとひどく震えている。それでも別の刑務官が両足首を縛るのとほぼ同時に、首にロープをかけ、鉄の鐶をしっかりと首の後ろで締めた。すべては定められた手順通りだった。アコーディオン・カーテンが開かれて男が刑場に足を踏み入れてきてから、ここまでに数分とかかっていないだろう。すべての準備は整った。刑務官は、男の立たされた執行台から素早く離れ、一メートル四方の縁取りの中央に立つ男の姿をもう一度確認すると、執行ボタンのある部屋に向けて合図を送った。「なむ……あみだ……ぶつ」その瞬間、刑務官の耳には小さく、乾いた声が確かに聞こえた。男がこの世で最後に発した言葉——。教誨師の僧侶が懸命に唱える読経の声も、ひと際大きく刑場内に響いていた。「押せっ!」指揮官役の刑務官の低く鋭い指示が、薄暗い小部屋の静寂を破った。執行を告げるランプも、鮮やかな赤色に変わっている。壁に向かって屹立していた刑務官たちは、一斉に目の前の赤いボタンを押した。緊張が頂点に達していた若き刑務官も、無我夢中でボタンを押す。もう頭の中は真っ白だった。プシューッ。瞬間、空気の抜けるような音が耳に響いた。油圧装置の作動音だったのだろうか、刑場では同時に執行台の床が「バタンッ!!」という激しい音とともに開き、男は真っすぐ下へと落下していった。滑車が激しく回転し、白いロープが軋む。最後の経を大きな声で唱えていた僧侶の耳にも、男の足下の床が開く「バタンッ!!」という激しい音が届いた。

だが、所長の説明に相づちを打つ検事の目は、分厚いガラス越しの「舞台」の中央にポッカリ開いた四角い穴に吸い寄せられていた。その中心を貫くように白いロープが真っすぐ下へと伸びている。かすかに揺れ続けるロープの先を目で追うと、男の身体がダラリとぶら下がっていた。死刑の執行は、あっという間に終わっていた。刑場の階下にあるコンクリート敷きの薄暗い部屋には、首に深々とロープを食い込ませた男の身体が宙に浮いていた。白衣装の医務官が、それをじっと見上げている。男の首にロープをかけたベテラン刑務官も、目の前のボタンを無我夢中で押した若き刑務官も、自分に与えられた任務を終えて階下の部屋に降りてきた時、男の身体をはっきりと見た。宙に浮かび、わずかに揺れる身体。しかし、若き刑務官はそれを正視し続けることができず、すぐに目をそらした。強烈な力で一気に首が締め付けられ、舌骨が圧迫されたためだろう、男の口からは舌の先端が飛び出し、全身は細かく痙攣を繰り返していた。伸び切った首は、異様なほど長く見えた。よだれなのか吐瀉物なのか、口元からは少量の液体が顎の辺りまでツーッと伝い落ちていた。

男の身体はまだ痙攣しているが、次第にそれが収束していく。場合によっては、下半身から糞尿が漏れ出ているだろう。足元の排水溝は、その処理のためにある。空中にぶらさがったままの男の足先から、決して届くことのない床までの間隔は約三十センチ。これもベテラン刑務官たちが事前に男の身長なども勘案してロープの長さを調整していた結果だった。すべては計算通りだった。時の流れが、異様に遅く感じる。一分。二分。三分……。医務官が空中にぶらさがる男の脈を取り始めた。その時、立ち会い席で執行を見守っていた拘置所長と検事も階下の部屋に姿を見せた。所長に促されながら地階に降りてきた検事にも、宙に浮かぶ男の姿がはっきりと見えた。それは、もうほとんど痙攣も止まってダラリとぶら下がっているだけの屍体だった。「おそらくは瞬間的に意識を失うはずです」立ち会い席で拘置所長は、検事にそう強調していた。数メートルもの急落下による加速度と男自身の体重。そのすべてが一瞬にして首に集中する。通常の首吊り自殺でも折れることのあるという甲状軟骨や舌骨は瞬間的に砕け、首を支える筋肉がぶち切れ、七つの頸部脊椎が離断する。同時に脳と身体の神経をつなぐ頸髄も断裂してしまう。だから、おそらくは瞬時に意識を失ってしまうはずだ——と。しかし、真実など誰にも分らない。誰にも確かめようがない。医務官は、まだ男の手首を取って脈をみていた。死刑囚が落下してから最終的に心臓が停止するまでの「平均時間」は、おおよそ十三~十五分。すでに痙攣はほとんど収まっている。だが、階下の部屋に集まった誰もが一言も発しようとしない。医務官が今度は男の胸に聴診器をあてて時計を睨む。首に深々とロープの食い込んだ男の身体を、刑務官も拘置所長も検事も、息を詰めて凝視し続けるしかない。「心臓停止っ」そんな医務官の一言が、「絶命宣告」だった。しかし、それでもあと五分はこのままの状態にしておかなければならない。法の定めは、どこまでも冷酷に「確実なる死」を求めている。五分が経過すると、医務官に促された刑務官たちが男の身体を降ろし、首のロープを外し、服を脱がせた。直ちに検視が始まった。仰向け。横向き。うつ伏せ。医務官が身体の隅々までチェックするのを検事が黙ってじっと目視する。それが終われば、検事と拘置所長らは引き揚げていってしまう。身体はきれいだったが、首に太い策条痕がくっきりと残っていたのが、検事の脳裏にはいまも鮮やかに焼き付いている。

死刑執行方法の歴史

1870年(明治元年)の「仮刑律」では絞・刎・梟・斬・磔・焚といった6種類の死刑執行方法が定められていましたが、残虐な死刑執行方法を廃止するという観点から、1873年(明治3年)の新律綱領で、絞(絞首)、斬(斬首)、梟示(さらし首)の3種類の方法になり、1882年(明治15年)の旧刑法で絞首刑という1種類の方法になりました。

旧刑法草案を担当したフランスの法学者・ボアソナードは、死刑という刑罰は単に生命を剥奪することにあるため、最速かつ最も苦痛が軽い執行より死刑を行うべきであるとして、苦痛が伴わないということを最大の理由に、斬首刑を残そうと考えていたそうです。

しかし、ボアソナードはその後、死刑の苦痛については他者から判断できないものであり、身体が分裂しない絞首刑の方が良いと考え、斬首刑ではなく絞首刑によるべきだと考えを変えるに至りました。

このようにして、日本では絞首刑が採用されました。

日本で絞首刑の執行方法を定めた唯一の根拠は明治6年の太政官布告65号です。この太政官布告65号は単に床板がなくなる「屋上高架式」であり、現在の死刑囚が階下に大きく落下する「地下降下式」と全く異なっているとして、十分な根拠法令なく死刑を執行すべきではないという批判も存在します。絞首刑が太政官布告65号に基づくことについて、最高裁は昭和36年7月19日に合憲判決を下しましたが、最高裁調査官は「死刑という重大な刑罰の執行方法に関する基本事項が今日なお約1世紀前の古色蒼然たる太政官布告に準拠しているとは誠に奇異の感がしてならない。現代に即応した立法が速やかになされることを切望してやまない」とその判例解説で述べました。

絞首刑が「残虐な刑罰」ではないとする考え方

憲法は「残虐な刑罰」を禁じています。

憲法36条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。

死刑が憲法36条の「残虐な刑罰」に当たり違憲であるという主張について、最高裁は昭和23年3月12日に次のように判断しました。

死刑は、冒頭にも述べたようにまさに窮極の刑罰であり、また冷厳な刑罰ではあるが、刑罰としての死刑そのものが、一般に直ちに同条にいわゆる残虐な刑罰に該当するとは考えられない。ただ死刑といえども、他の刑罰の場合におけると同様に、その執行の方法等がその時代と環境とにおいて人道上の見地から一般に残虐性を有するものと認められる場合には、勿論これを残虐な刑罰といわねばならぬから、将来若し死刑について火あぶり、はりつけ、さらし首、釜ゆでの刑のごとき残虐な執行方法を定める法律が制定されたとするならば、その法律こそは、まさに憲法第三十六条に違反するものというべきである。前述のごとくであるから、死刑そのものをもつて残虐な刑罰と解し、刑法死刑の規定を憲法違反とする弁護人の論旨は、理由なきものといわねばならぬ。最判昭和23年3月12日刑集2巻3号191頁

この判断について、4人の最高裁判事が次の補充意見を述べています。

国家の文化が高度に発達して正義と秩序を基調とする平和的社会が実現し、公共の福祉のために死刑の威嚇による犯罪の防止を必要と感じない時代に達したならば、死刑もまた残虐な刑罰として国民感情により否定されるにちがいない。かかる場合には、憲法第三十一条の解釈もおのずから制限されて、死刑は残虐な刑罰として憲法に違反するものとして、排除されることもあろう。しかし、今日はまだこのような時期に達したものとはいうことができない。最判昭和23年3月12日刑集2巻3号191頁

つまり、最高裁は死刑が「残虐な刑罰」に当たらないため、少なくとも昭和23年時点においては合憲であると判断しました。

その後、昭和27年10月27日、日本で初めて絞首刑の死の機序に関する医学的証拠が法医学者・古畑種基博士によって提出されました。その中においては次のように述べられています。

頚部に索条をかけて、体重をもって懸垂すると(縊死)、その体重が20瓩(Kg)以上あるときは左右頚動脈と両椎骨動脈を完全に圧塞することができ体重が頚部に作用した瞬間に人事不省に陥り全く意識を失う。それ故定型的縊死は最も苦痛のない安楽な死に方であるということは、法医学上の常識になっているのである。向江 璋悦『死刑廃止論の研究』(1960年)424頁以下

この古畑鑑定によると、絞首刑は、①瞬間的に意識を失い、②屍体に損傷を生じせしめず、③最も苦痛のない安楽な死に方であり、④死後の残虐感も残らないと評価されました。

その後も死刑が違憲だと判断した裁判例はなく、最近の裁判例では次のような判断がなされています。

死刑は,そもそも受刑者の意に反して,その生命を奪うことによって罪を償わせる制度である。受刑者に精神的・肉体的苦痛を与え,ある程度のむごたらしさを伴うことは避けがたい。憲法も,死刑制度の存置を許容する以上,これらを不可避のやむを得ないものと考えていることは明らかである。そうすると,死刑の執行方法が,憲法36条で禁止する「残虐な刑罰」に当たるのは,考え得る執行方法の中でも,それが特にむごたらしい場合ということになる。殊更に受刑者に無用な苦痛を与え,その名誉を害し,辱めるような執行方法が許されないことは当然としても,医療のように対象者の精神的・肉体的苦痛を極限まで和らげ,それを必要最小限のものにとどめることまで要求されないことは明らかである。自殺する場合に比べて,安楽に死を迎えられるということになれば,弊害も考えられる。特にむごたらしいか否かといった評価は,歴史や宗教的背景,価値観の相違などによって,国や民族によっても異なり得るし,人によっても異なり得るものである。死刑の執行方法が残虐と評価されるのは,それが非人間的・非人道的で,通常の人間的感情を有する者に衝撃を与える場合に限られるものというべきである。そのようなものでない限り,どのような方法を選択するかは立法裁量の問題といえよう。絞首刑が死刑の執行方法の中で最善のものといえるかは議論のあるところであろう。しかし,死刑に処せられる者は,それに値する罪を犯した者である。執行に伴う多少の精神的・肉体的苦痛は当然甘受すべきである。また,他の執行方法を採用したとしても,予想し得ない事態は生じ得るものである。確かに,絞首刑には,前近代的なところがあり,死亡するまでの経過において予測不可能な点がある。しかし,だからといって,既にみたところからすれば,残虐な刑罰に当たるとはいえず,憲法36条に反するものではない。大阪地判平成23年10月31日判タ1397号104頁

死刑が残虐ではないという考えは、主にこれらの判例に現れています。

絞首刑が「残虐な刑罰」であるという考え方

反対に、絞首刑が「残虐な刑罰」にあたるという主張はどのようなものなのでしょうか。

まず、医学的な観点に関していえば、上記の大阪地裁の事件において、絞首刑によれば意識を失うため残虐ではないという古畑鑑定が誤鑑定であるという主張立証がなされました。

オーストリアの法医学者であるヴァルターラブル博士によれば、絞首刑の死の機序は主に5通りが考えられるそうです(①頸動静脈の圧迫によって脳に酸素が行かなくなる、咽頭の閉塞によって息が出来なくなる、③頭部離断、④延髄の損傷・圧迫を伴う椎骨骨折、⑤迷走神経損傷による急性心停止)。そして、どの場合においても直ちに意識を失うわけではなく、最低でも数秒から数十秒は意識があるとされています。

この事件で特に弁護人が問題視したのは、絞首刑でも斬首のような頭部離断が生じ得ることであり、死に方をコントロールすることができない以上、この頭部離断を防ぐことはできないということでした。

実際に、日本でも1883年(明治16年)7月7日の読売新聞に、絞首刑の執行によって首が半分ほど引き切れて5分ほどして絶命したという記事があります。

法的な問題に関して言えば、日本も1966年(昭和41年)に自由権規約を採択し、1979年にこれが発効しているところ、自由権規約7条は残虐な刑罰だけでなく非人道的若しくは品位を傷つける刑罰を禁じています。

自由権規約7条 何人も、拷問又は残虐な、非人道的な若しくは品位を傷つける取扱い若しくは刑罰を受けない。特に、何人も、その自由な同意なしに医学的又は科学的実験を受けない。

そして、この自由権規約7条に関して、自由権規約委員会は「生じ得る身体的・精神的苦痛が最も少ない方法で執行されなければならない」という解釈を示しています(一般的意見20)。また、ガス窒息による死刑執行方法は10分以上かかることもあるということから、可能な限り身体的及び精神的苦痛を与えないというルールを満たしていないと判断された事件もあります(Ng v. Canada事件(CCPR/C/49/D/469/1991))。国連人権高等弁務官が絞首刑は自由権規約7条に違反すると示差したと書かれている報告書も国連に提出されています(特別報告者Juan E. Mendezによる中間報告書)。

現行絞首刑に代替案はあるのか?

これも非常に難しい問題です。

例えば、失敗のリスクやコストの問題などが指摘されているものの薬殺、複数の選択肢から死刑囚選択できるという選択制、絞首刑であったとしても麻酔をしてから執行すること、などが考えられるのではないかと思います。

最後に

色々なご意見があると思いますが、死刑は国が行うものである以上、ルールに基づいて行われなければいけません。そのルールをどうするかについては、死刑制度の存廃も含め、色々な議論がなされるべきだと思っております。

ぜひ皆さんの意見をいただけると嬉しいです。

プロフィール

西 愛礼(にし よしゆき)、弁護士・元裁判官

プレサンス元社長冤罪事件、スナック喧嘩犯人誤認事件などの冤罪事件の弁護を担当し、無罪判決を獲得。日本刑法学会、法と心理学会に所属し、刑事法学や心理学を踏まえた冤罪研究を行うとともに、冤罪救済団体イノセンス・プロジェクト・ジャパンの運営に従事。X(Twitter)等で刑事裁判や冤罪に関する情報を発信している(アカウントはこちら)。

今回の記事の参考文献

参考文献:中川智正弁護団=ヴァルテル・ラブル『絞首刑は残虐な刑罰ではないのか』(2011年)、自由人権協会「「死刑・刑場写真」情報公開請求で入手」(2010年)、布施勇如「日本の死刑執行を巡る透明性に関する一考察(1)」(2014年)、栗田正「死刑(絞首刑)の宣告は憲法31条に違反するか」(1961年)、向江 璋悦『死刑廃止論の研究』(1960年)、最判昭和23年3月12日刑集2巻3号191頁、大阪地判平成23年10月31日判タ1397号104頁。なお、記事タイトルの写真についてGetty Imagesの PsychoBeardの写真。

更新の通知を受け取りましょう

投稿したコメント