AIの進展で需要が高まる専用半導体、自社設計の動きも加速

生成AIの登場と、量子コンピュータやAIコンピュータなどの情報処理技術の画期的な進歩が相まって、データセンターにおける計算処理の規模もさらに圧倒的に拡大し、用途別化が進んでいます。

次の成長力の源泉として、AIなどの専用半導体の開発競争が激化しています。しかし、日本には専用半導体の設計ができる企業が存在していません。それらの次世代技術を用いた最先端半導体を開発・製造する能力を培い、活用していくことが求められています。

このような状況の中、経済産業省は2023年11月29日に「第10回 半導体・デジタル産業戦略検討会議」を開催し、半導体・デジタル産業戦略の現状と今後について議論・検討を行っています。

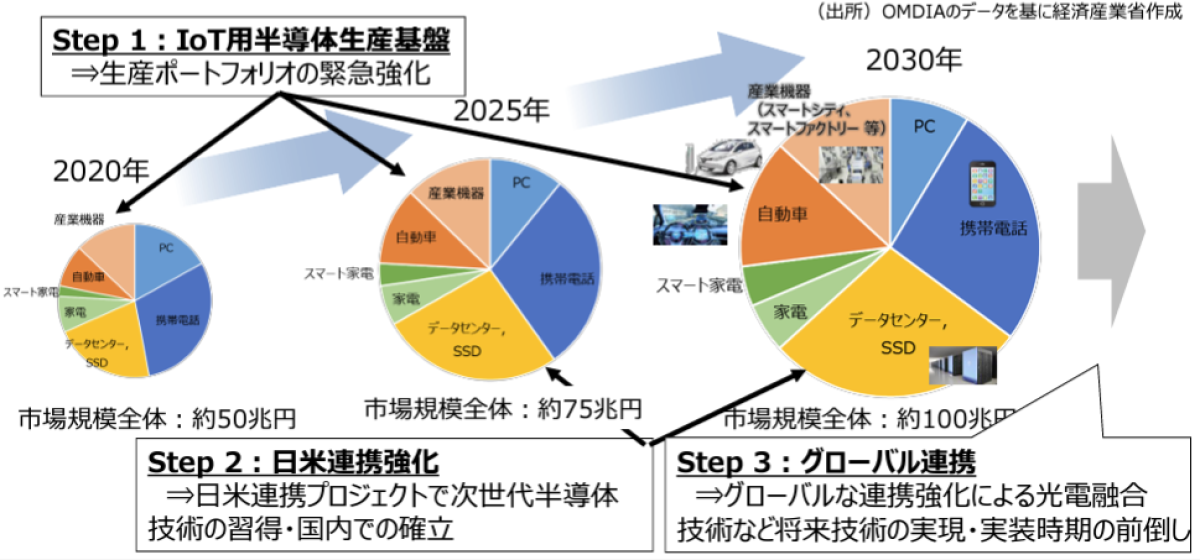

日本における半導体産業復活の基本戦略では3つのステップを計画しています。

IoT用半導体生産基盤の緊急強化(Step:1)

日米連携による次世代半導体技術基盤(Step:2)

グローバル連携による将来技術基盤(Step:3)

これにより、2020年の市場規模全体の50兆円から、2030年には約100兆円の市場を目指しています。

AIの進展で特化型の専用半導体が台頭

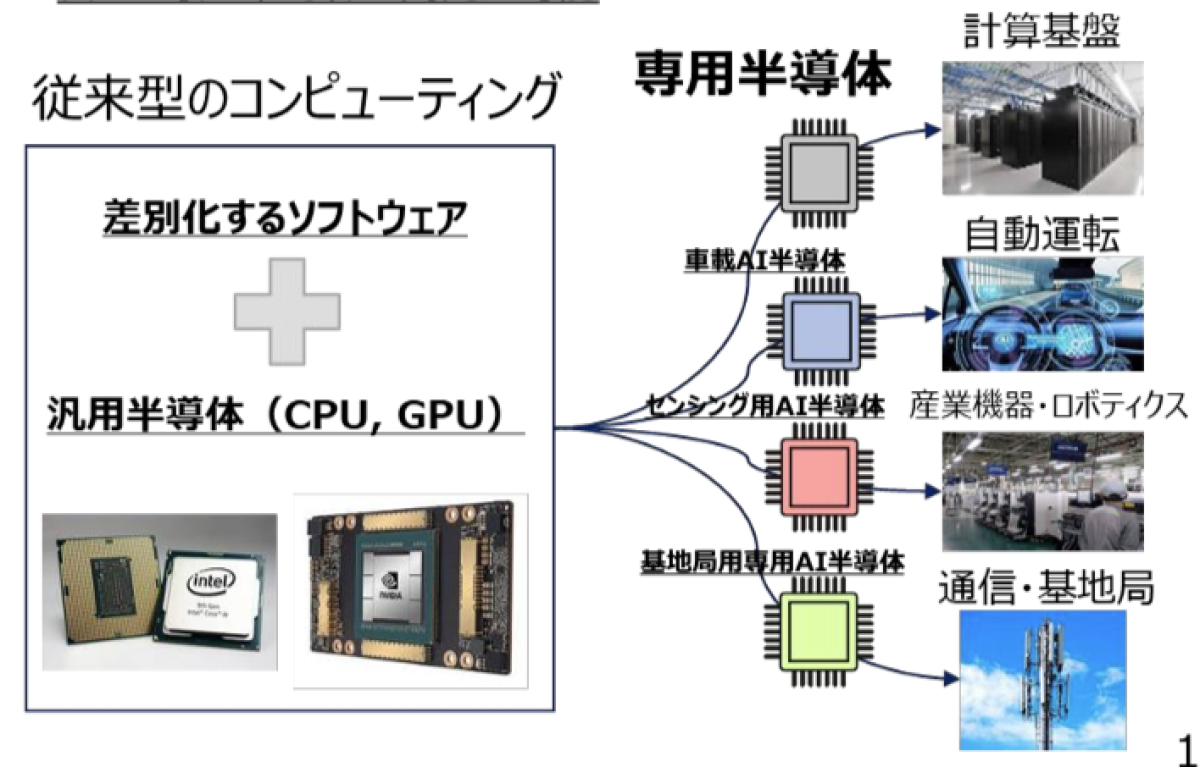

AIの活用には多量の計算が必要となり、電力消費量の削減が課題となるおそれがあります。その中で、用途ごとに特化した半導体を使用することで情報処理の電力効率を高める取り組みも進んでおり、AIなどのソフトウェアとハードウェアの協調設計による専用半導体の活用が不可欠となっています。

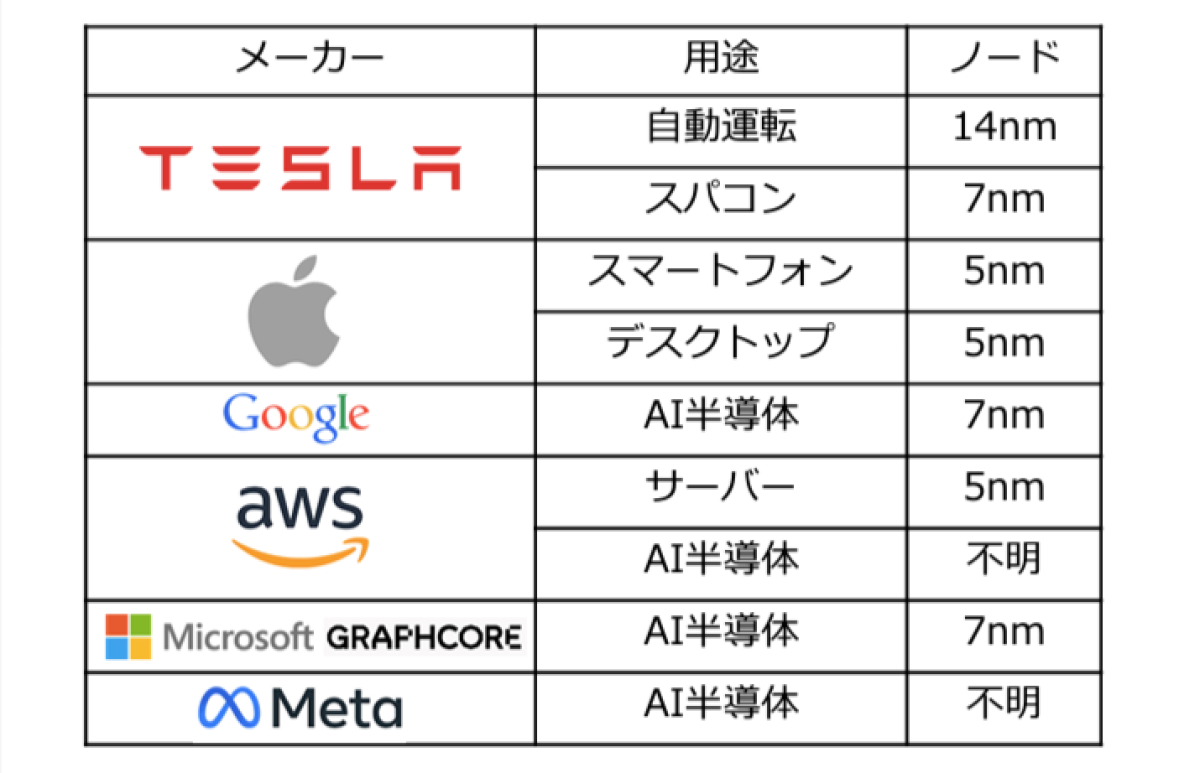

専用半導体の開発事例をみてみましょう。

TESLAは自動運転用の半導体を自社設計。また、GAFAMなどのクラウドベンダーも、専用の半導体を使用するだけでなく、自社で設計する事例も増えてきています。今後は3nm、さらには2nmでの競争も視野に入ってきています。

専用半導体のSoC(システム・オン・チップ)は、マイクロプロセッサ、チップセット、ビデオチップ、メモリなど、従来はそれぞれに独立していたコンピュータの主要機能/部品を、1つにまとめた技術集約型の半導体です。これにより、開発すべきシステム製品の目的に合った専用半導体の開発が可能となります。

自動車、通信といった用途に特化して、システム・ソフトウェア要件から定義した専用半導体を開発することで、電力消費量の大幅な削減を目指しています。

今後の展望

生成AIの進展とともに、より高度な機能を持つ専用半導体が必要とされ、それに伴い、半導体の設計と製造技術も進化し、世界レベルでの開発競争が加速していくでしょう。そして、経済安全保障などの観点からも半導体戦略の重要性が高まっています。

また、AIの応用領域の拡大により、医療、自動車、製造業など、さまざまな分野での専用半導体の需要が高まると見られています。AI技術の進展は、半導体産業におけるイノベーションの促進と市場拡大、さらに社会や産業を大きく変えるゲームチェンジが期待されます。

更新の通知を受け取りましょう

投稿したコメント