改正入管法成立/これからの時代、日本は難民や外国人とどう向き合っていくべきか

みなさん、こんにちは!

いつも目を通していただきありがとうございます。この「世界のニュースをめっちゃ基礎から学ぶ部屋」は、これまで主に日本以外の国で起きる様々なニュースをメインに取り上げてきました。

(めっちゃ基礎からと謳いながら、時にマニアックになりすみません)

今回は、日本国内に目を移したいと思います。

6月9日、入管法改正案が自公や維新の会などの賛成多数で可決・成立しました。

この法律は、政府が今国会の重要法案に位置づけていたもので、これまで国際的に批判を浴びてきた日本の難民行政が今後大きく変わる可能性があります。

この部屋をフォローしてくださっている皆様には是非その内容を知っていただきたく、多分今までで一番長いですが記事にしてみました。

※今回の記事のバナーはNewsPicksデザイナーの國弘朋佳さんが作ってくれました。國弘さん、ありがとうございます!

ポイント①難民申請は原則「2回まで」に

入管法の改正、最大のポイントは3回目以降の難民申請については母国への強制送還の対象になる点です。

日本で難民と認定されるためには、難民申請をして法務大臣から認定をもらわなければいけません。現行法では、この難民申請を行っている期間中は母国に強制送還されることはありません。

ただ、政府によると日本で難民認定が認められず、本来帰国するべきなのに何回も難民申請をすることで送還を免れているケースが多発している、とのこと。

収容する人の数が増えて施設の環境が悪くなったり、医療体制の確保も課題になっています。よって改正法では3回目は送還の対象とするとしています。

一方、これについては主に2つの点で懸念が指摘されています。

一つは、国際条約との整合性です。

日本も加入する難民条約では、難民を迫害の恐れのある国に送還してはいけないことになっています。

これはノン・ルフールマン原則と呼ばれ、難民保護の礎石とも言われています。やむにやまれず国を出た人を、危険のある母国に送り返してはならないという分かりやすい原則です。

問題は、まだ難民と認定されていない申請者を送還していいかになります。UNHCRや認定NPO法人「難民支援協会」によると、この原則は申請者にも適用されるといいます。

(参考:難民支援協会「難民・難民申請者を送還するということ」)

実際には申請者が強制送還されてしまうケースは世界で起きています。

それによって実際に母国で迫害されるケースもあります。だからこそ、この国際的な原則との整合性が問われているのです。

二つ目のポイントは、救えなくなる難民が出る懸念です。

前述の通り、今回の改正によって日本での難民申請は2回までとなり、2回却下されると送還の対象になります。

しかし入管庁によると、2022年に3人が3回目の申請で認定されています。

例えば東京新聞の報道によると、次のような例もあるようです。

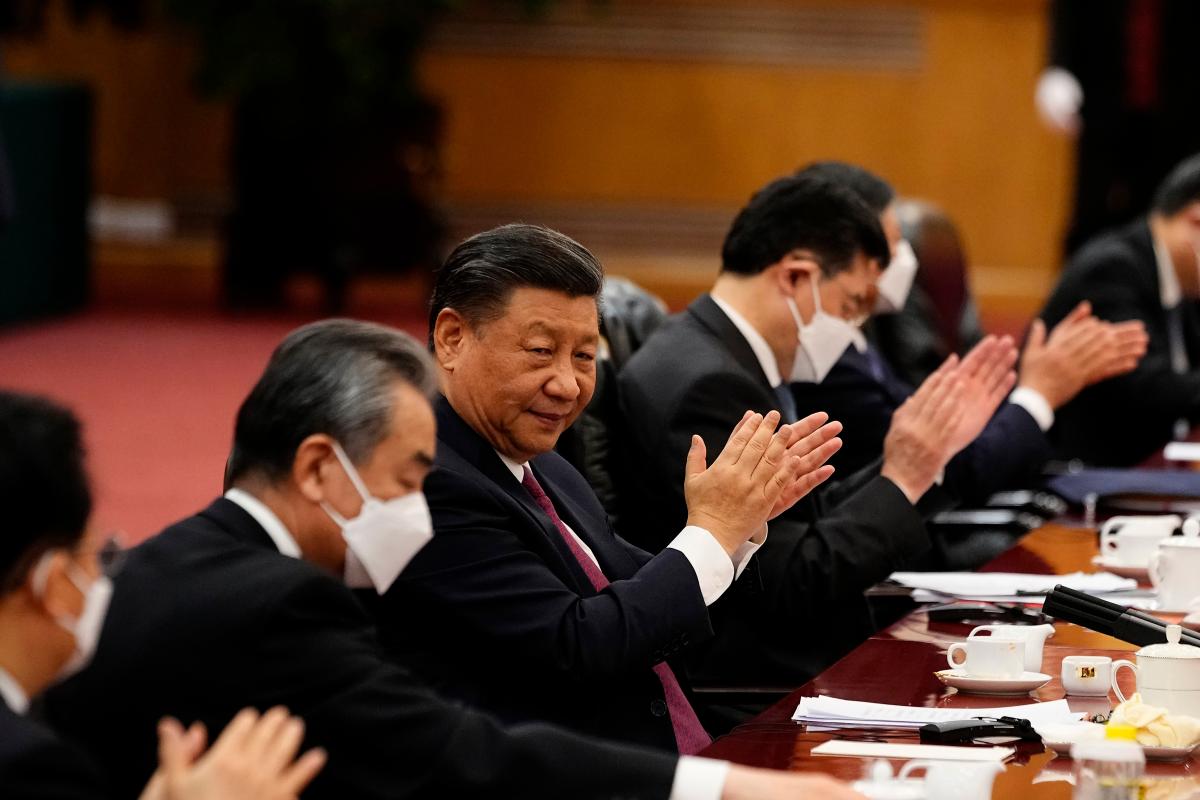

🇨🇳中国人男性(71歳)

✔1988年、留学生として来日

✔天安門事件をきっかけに中国の民主化運動に加わり、運動の機関紙編集長も務める

✔日本で難民申請を行ったが2009年に2回めの申請が不認定に

✔2022年に3回目の申請で難民認定

(中国の民主化運動家でさえ2回、難民「不認定」だった…申請3回目を認めない入管難民法改正案に抱く危機感(5/31)より)

2回目の申請却下から3回目での認定までの間が14年空いていることを考えると、改正入管法ではこの男性の扱いは変わっていたことでしょう。

そして、昨今の中国の独裁体制を考えると、天安門事件の報道に中心的に関わった以上、十分に迫害の恐れがあると考えるのが常識的ではないでしょうか。

前出の難民支援協会によると、2010年から21年の間に日本で難民認定された377人のうち、複数回申請や退去強制令書発付があった人の割合は合計20%に上っているとのことです。

迫害を受けた証拠を集めて立証することは簡単ではないので、誰もが1回の申請で難民になれるようなものではありません。一定数の人は、一度却下された上で再申請して認められているということです。

入管庁は今回の改正の狙いを「保護すべき者を確実に保護する」ことだとしています。実際の運用がどの様になるか注目されます。

ポイント②難民に準ずる制度を新設

もう一つ、改正案のポイントはいわゆる「準難民」という枠組みを創設したことです。

正式名称は「補完的保護対象者」です。これは、難民条約を厳密に見た際には難民に当たらない人を受け入れるための制度設計です。

難民条約によると、難民の定義は「人種、宗教、国籍、特定の社会的集団の構成員であること、政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがある人」となっています。

一方、これに当たらない人でも、保護が必要なケースはあります。例えば非人道的な拷問をやっている国の人や、紛争地帯にいる人などです。

こうした人たちを「難民」ではなく「準難民」的に受け入れようというものです。

しかし、その前に。準難民の前に日本の難民の受け入れはどうなっているか。

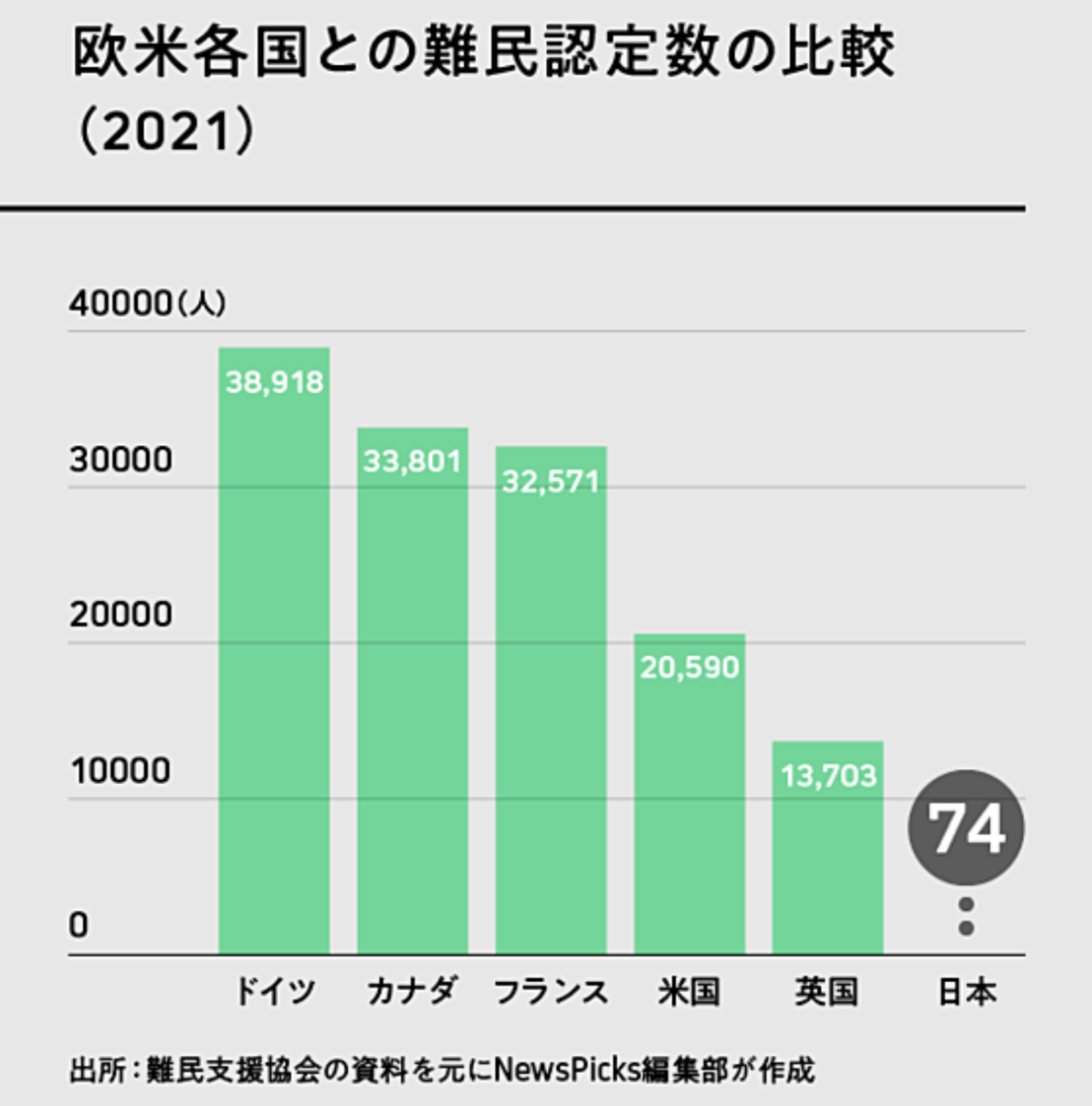

2021年の受入状況を国際比較すると次のように、日本は異質とも言える低さです。

2022年にはタリバンが政権を握ったアフガニスタンの人たちが多く難民認定され、認定数は202人となりました。ただ、世界と比べると差は歴然です。桁が2つ違うので棒グラフとして成立しないほどの数にとどまっています。

詳しくは後述しますが、これは世界の国々よりも日本の難民認定が厳しい基準・制度のなかで行われているからです。

ただ、認定数が極めて低い一方で、ウクライナやアフガニスタン、ミャンマーといった国々の人を「人道的な配慮」という日本独自の仕組みで受け入れてきました。

自民党所属の山下元法務大臣はTV番組で難民認定率が低いことを指摘され、「そのかわりに日本独自の措置で2022年には9000人以上を受け入れた」と反論していました。

今回、補完的保護という新しい制度ができたわけですが、これまでの経緯もあってやはり国際法の定めや世界の国々の運用との乖離が発生しないか、懸念の声が上がっています。

批判の背景には難民行政への「根本的な不信感」

ここまで改正入管法の2つのポイントを、政府の主張とそれに対する懸念・批判ということで紹介しました。

この他にも改正法では、送還対象者を条件付きで収容施設外に出す「管理措置制度」や収容の必要性を3ヶ月毎に見直す制度、施設の医療体制強化などが盛り込まれています。

この入管法は、今国会でもかなり注目された最重要法案で、国会の外では国会の外で4000人ほどの人が反対の声を挙げていました。

なぜここまで入管法の改正には批判が大きいのか。今回の改正案への個別の懸念もあるかと思いますが、日本の難民行政そのものへの不信感が背景にあると思われます。

そもそも今回の改正案は2021年に成立を目指していましたが、廃案になった経緯があります。背景には同年、名古屋入管に収容中だったスリランカ国籍のウィシュマ・サンダマリさんが死亡した事件からの批判の高まりがありました。

ウィシュマさんに対する入管職員の接し方や、その後の一連の対応への批判は今も根強いです。

そして、前述の難民の受け入れ数の問題もあります。

以前にNewsPicksでも取り上げましたが、日本の難民認定基準はUNHCRの基準(「難民認定基準ハンドブック」)よりもかなり厳格だとされています。詳しくはぜひ、以下の記事をご高覧ください。

基準だけではなく、そもそも申請者が難民に該当するかどうかを自分で立証するのも困難です。

横暴な政権から迫害されている人が、自分が迫害されている証拠を一式持って飛行機で日本に渡ろうとしたら、空港で拘束されることもあるでしょう。

だからUNHCRは、申請者の証拠の立証が完全でなくても難民認定を行う必要性を指摘していますが、日本の執行はそうはなっていません。

(前出の山下元法相は「むしろ日本が外国よりも基準をまじめに守っているだけ」という立場でした)

こうした難民行政に主に当たっているのが専門の機関ではなく、外国から不正にやって来る人を管理・規制する官庁である「入管」だということ自体にも疑念・懸念を抱く声があります。

人道主義だけではない。日本は難民とどう向き合うの?

世界の難民の数は2022年、初めて1億人を突破しました。国家間対立のリスクが復活し、紛争と弾圧の絶えない現代においては、人道主義の観点から日本がもっと大きな役割を求められているのは間違いないと思います。

しかし、それだけではありません。

個人的には、難民を含む外国人との共生を、もっともっと日本の将来とも結びつけて考えていかなくてはいけないと思っています。

2022年、日本の新生児の数は初めて80万人を切りました。

これはピーク時の3分の1以下の水準です。日本はこれまで経験したことのないスピードで人口規模が縮小していきます。

詳しくは↑の記事で解説していますが、いま人が住んでいる場所のうち2割は、2050年に一人も住んでいない状態になり、多くの公共・民間のサービスは提供が難しくなっていきます。

人口減少が、この国の姿を変えていくということです。

これは仕方ないものだと捉えて、戦略的に小さな国になっていく道はあり得るでしょう。しかし、無秩序とも言える人口減少に抗って未来を変えたいと考えるなら、道は2つです。

日本人がたくさん子供を産むようになるか、外国人との共生を本気で考えるかです。

岸田政権は前者にあたる「異次元の子育て対策」などをやろうとしています。ですが、ほとんどの専門家はそれだけでは人口減少問題は解決できないと考えています。

では後者、外国人との共生をしていくのか。日本にはいま約300万人の外国人がいますが、その次元ではなく、本気で日本社会のエンジンとして包摂できるのかという問題です。

現状、日本はすでに外国人から選ばれない国になりつつあります。そもそも言語の壁がある上、円安での賃金の相対的な低下も顕著です。

そんな中で、今まで通り「難民は少ししか受け入れない」もしくは「他の形では受け入れるけれど難民認定はしない」という形では、日本が難民・ひいては外国人の社会への包摂に後ろ向きだというイメージは変わらないのではないか。

そんな「冷たい」と思われかねない国に、社会の活力になるような外国人たちは来たいと思うだろうか。

日本の難民問題が話題になるたびに、そんなことを思います。

###

参考:

更新の通知を受け取りましょう

投稿したコメント