視野の選択で創造性がアップする? 「大・中・小」で捉えることのススメ。

ものを見る時に、あなたは「視野」を選んでいますか?この「視野を選ぶ」という体験は、一眼レフを持っており、例えば標準レンズ以外のレンズを買ったことのある人にとっては馴染みが深いように思います。スポーツ選手も「ビジョントレーニング」のような形で意識している方も多いでしょう。

一方で、視野範囲を改めて意識したことがない人というのも多いかもしれません。とはいえ、誰もが日常生活で無意識下に選択をしていたりもします。

そもそも人間の視野範囲

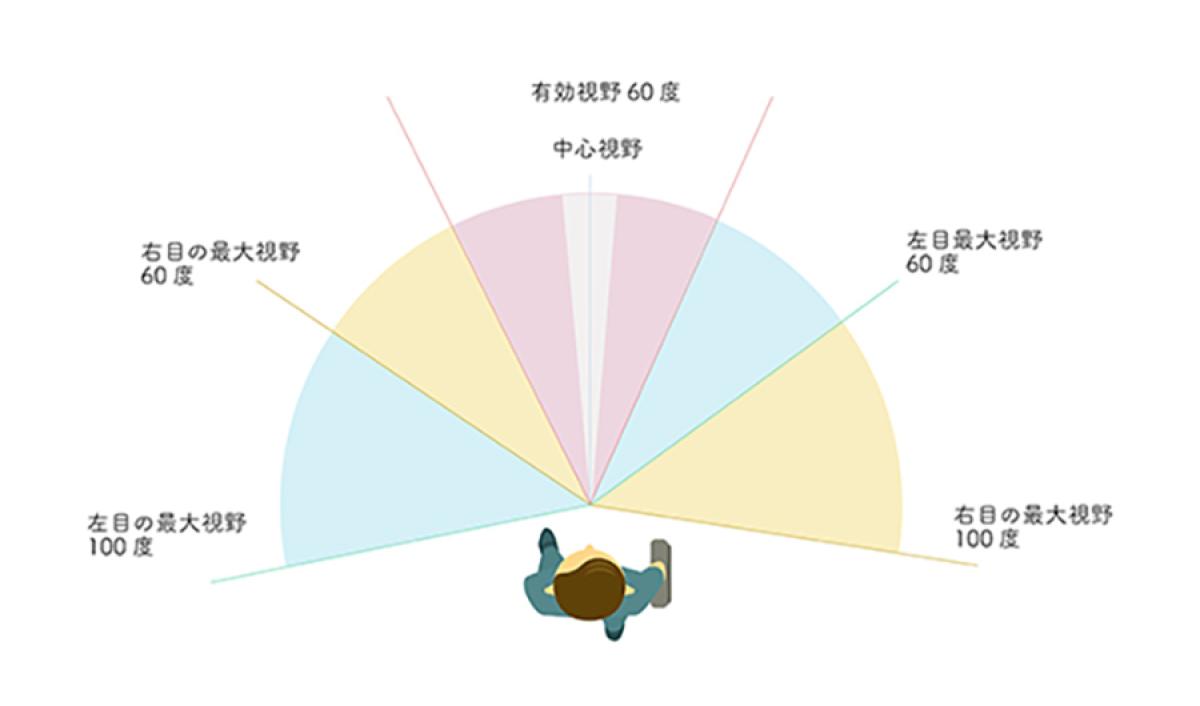

そもそも人間が持っている視野の範囲は、こんな状態です。

特に何も意識することがなく、例えば平常時に最寄り駅までの道を歩いているような時の視野が、大体60度。これを有効視野といいます。

昔の一眼レフの標準レンズは50mmが一般的でしたが、この有効視野が起点になっています。

何気なく歩いている道すがら、例えば飛行機を空に見つけたときや、気になるお店の看板を見つけたときは、ぐっと視野が狭まり、一点をフォーカスした状態になります。これを集中視野といいます。

例えば3メートル先に飛ぶ「ハエ」を凝視するとしたら、10度にも満たないと思われますし、それが大きな間口を持つビルディングのエントランスだとしたら、10度くらいはあるかもしれません。

右目だけ、左目だけの視野の幅は、それぞれ160度程度。左右両眼でなるべく全体、大きな視野を得ようとしたときは、200度程度です。

試しに、まっすぐ立って、なるべく後方まで見ようとしたら、身体側面より後ろ側のゾーンが視界に入ってきます。

でも、この状態で、3メートル先に飛び回るハエを凝視することはできません。

この広い視野は、海辺で目の前に広がる地平線を眺めたり、あるいはサバンナの中で虎やライオンと共に生活をする毎日を送っているとしたら日常的なものになりそうです。

各々には、得意な視野範囲がある

生活を送っている場所や空間、仕事の内容、そもそも興味関心を持っていることなどが作用してなのか、人には、お得意の視野が存在します。

私は現在、写真心理学を用いた対話プログラムを企業研修として提供させてもらっています。その中で、日々ビジネスマンの写真を見させてもらっているのですが、この視野の違いというのは、本当に人それぞれ特徴が出るなぁと感じます。

例えば結婚式に参列して、写真をたくさん撮ったものの、「どれも似たり寄ったりだな」と感じたことはありませんか?

それは、あなたが得意な視野を使っているからです。

視野を使い分けることのすすめ

例えば、撮影の仕事では、シーンや被写体を様々な視野でとらえることを意識します。

<視野サイズの色々>

・手の平サイズ

・1メートル以内

・テーブル+人(2メートルくらい)

・空間がわかる大きさ(4〜5メートルくらい)

・なるべく全域が入る大きさ(10メートル以上)

・大自然などの風景(100メートル以上)

など。

ちなみにですが、最近のスマホは「自撮り」に最適化されていて、とても広角(視野範囲が広く写る)です。

自分の腕をえいっと伸ばして得られる、せいぜい1メートルほどの焦点距離で、自分と友人がレンズの中に収まる必要があるので、視野範囲が広くできています。

なので、スマホカメラの視野が自分の感覚とそぐわない場合は、できたら足を使って被写体に近づくし、それが難しい場合はズームを使います。

なぜ、足を使うかって?

それは、素敵な写真を撮るためです。視覚のみならず、体感覚全体で状況を感じることや、自分の感覚とフィットする状況を、なるべく「生」に近い状態で取り入れることが写真の画力に繋がっていきます。

ご存知の通り、神経系は、刺激を受けとると神経細胞が活動電位を生じさせて、シナプス間をネットワークさせることで多様な知覚や認知処理を行っています。

感性や好奇心においても、多様な感覚を相互にネットワークさせることで、より解像度の高い観察ができたり、複雑な思考の下地になるのではないでしょうか。

観察するときに持っておくと良い、大・中・小

カメラやスマホでの撮影時に得られる視野は、「レンズ」と相関しています。

時に、自分の感覚と違うなぁ(「もっと寄りたいのに、広角すぎるなぁ」とか、「もっと大きく捉えたいのに、全部入らないよ!」とか)ということも起こりますが、カメラの視野がどれほどのものかを知っておくことで、自分に適した視野をコントロールしやすくなります。

また、写真を撮らずとも、物事を観察するときには、ざっくり「大・中・小で捉える」ような癖づけをしておくと、物を見るときのバリエーションが増えて簡単に創造性アップに繋がります。

大・中・小を切り替えたら、その四角にまで視線を送って(中心視野で捉えて)、じっくりと観察する。そうすると、今まで気づかなかったことに気づいたり、、むくむくと新しい感情が芽生えたり、やはり「写真撮ろう!」という気持ちにもなるかもしれません。

感想やコメントをお気軽にお寄せください!

本テキストは、著者の著作権で保護されており、複製や盗用を禁止します。コンテンツの引用や再利用の際には、出典元としてご明記いただけますよう、よろしくお願いいたします。

TOP画像:UnsplashのKushal Medhiが撮影した写真

更新の通知を受け取りましょう

投稿したコメント