有機農業を理解する② 全体の0.5%に過ぎない有機農場、そのわけは?

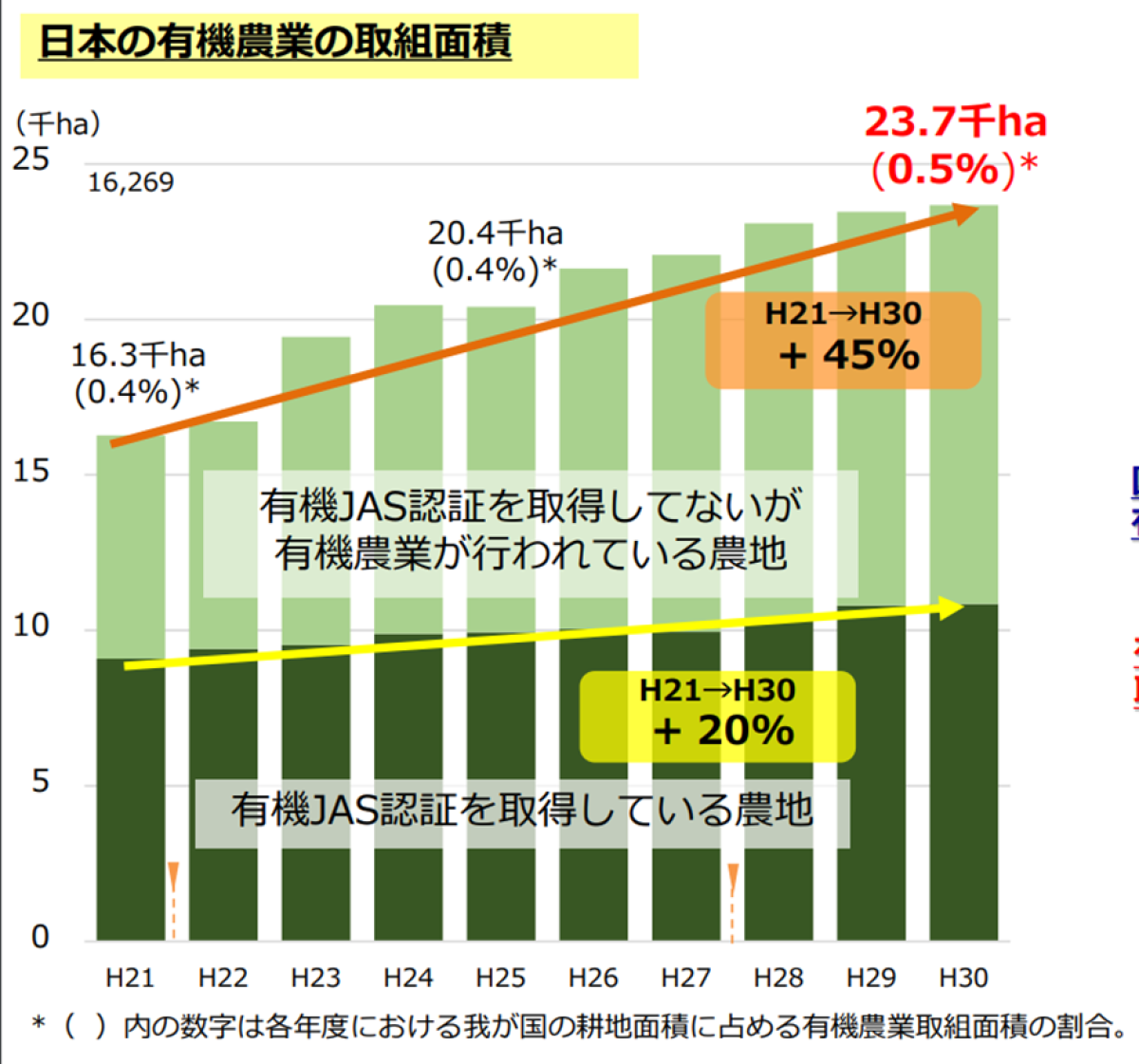

タイトルの通り日本の有機農業面積は大きく見積もっても0.5%~0.6%ほどにすぎません。「大きく見積もっても」というのは、より厳密に法律で定められた有機JAS圃場という認証を得ている面積にすると0.3%ほどに過ぎないからです。この数字はこの制度ができた20年前から微増していますが0.2%が0.3%になったに過ぎません。つまり「日本の有機農業はほとんど広がっていない」と言えるのです。

「有機農業の定義」は法律上2つある

有機農業の規模を測るには統計的にも2つの数字があります。

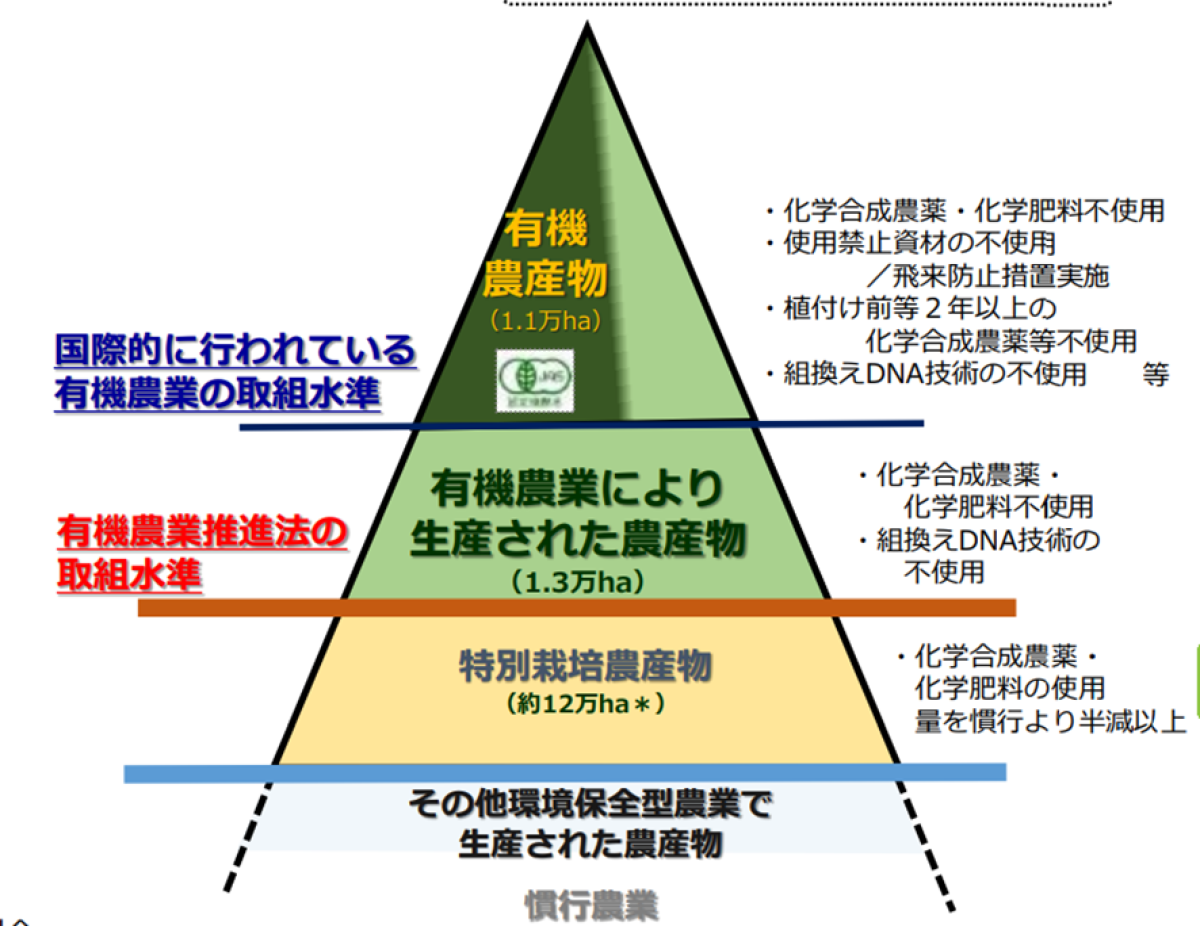

一つは2001年に制定された改正JAS(日本農林規格)法による審査を受け認められた「有機圃場」この制度を利用せずに「有機農産物」「オーガニック農産物」などの表示をして農産物を販売するのは法律違反となります。

もう一つは「有機農業の推進に関する法律」という2006年に定めらえた法律による定義

第二条 この法律において「有機農業」とは、化学的に合成された肥料及び農薬を使用しないこと並びに遺伝子組換え技術を利用しないことを基本として、農業生産に由来する環境への負荷をできる限り低減した農業生産の方法を用いて行われる農業をいう有機農業の推進に関する法律

有機JASが肥料や農薬の使用や農場管理について明確な基準をもって定められているのに対して「有機農業推進法」の定義は化学肥料、化学農薬を使わないという点以外は、「環境に配慮する」というニュアンスのみでかなりあいまいです。

いずれにせよ、どちらを併せても統計的には日本全体の農地の0.5%ほどしか有機農業に取り組んでいないというのが現実です。

一方で世界はなかなかのオーガニックブームです。

世界の有機農業の取組面積は1999年から2020年の間に約6.8倍に拡大し、2020年では74.9百万ha、全耕地面積に対する有機農業取組面積割合は約1.6%。農林水産省HPより

というのが農林水産省の公表です。世界においても1.6%と有機農業はまだまだマイノリティですが、日本はそれをかなり下まっています。

日本は世界標準で見ても有機農業が広がっていない国とみなされるべきでしょう。人口減の日本においては農業における喫緊の課題として海外への農産物輸出が挙げられます。世界で勝負しようと思った場合に有機比率が低いというのはマイナス要因であるという考え方もできます。

2050年前までに現在0.5%の有機比率を25%まで広げると農林水産省がかなり意欲的な目標をたてた背景には対外的なイメージ戦略もあるのだと思います。それを実現させるために「オーガニックビレッジ宣言」に取り組む基礎自治体には交付金を国からだすところまで決断したのだと思います。「オーガニックビレッジ宣言」の概要と課題については その①で書きました。

しかし、実際のところ国が助成金をつけて自治体を巻き込んだら一気に有機農業面積が広がるのかというとかなり怪しいと言わざるを得ません。

なぜなら、現状多くの消費者は「有機農産物」をわざわざ選んではいないからです。当たり前ですが「有機JASの農産物を買いたい!」という消費者が多くいれば、市場に対して当然そのニーズは伝わり、生産者に対しても有機JAS導入へのっプレッシャーがかかってしかるべきです。

しかし現実は「オーガニックはやっぱり安全安心で美味しくしかも環境にいい」と言っているような方々も実際に購入したり食したりしているものは有機野菜ではないことは数字を見れば明らかです。

そんな状況で「有機農業をやりましょう」と行政が行ったところで農家としてはわざわさ売りにくい野菜を作りづらい方法で生産する理由はないと言っていいでしょう。

有機農業をするためのコストは誰が負うのか?

もちろん、信念を持って有機農業に取り組みそれを支える消費者が一定数いるのは事実。ある程度の規模のスーパーであれば有機野菜のコーナーを作っているところも珍しくはありません。

しかし、皆さん想像してみてもらいたいのですが、一方で「地場産朝採りトウモロコシ」というのが売っていて、一方で袋詰めの有機トウモロコシが売っていて、価格が一緒だったらどちらを買うでしょうか?

あるいは見た目同じのトウモロコシが方や200円、有機と銘打った方は250円だったら?

有機JASの認証をとるためには最低でも2年間の「有機的管理」を農地にする必要があります。毎年その報告書をまとめて検査機関に提出、実地検査をうけるのに数万円はかかります。事務コストも検査費用も、認証シールを購入するコストもかかって実際に付加価値をつけて売れるかどうかは個々人の技量次第というのが現実です。

直売所やマルシェにおいて自分自身で「これは農薬使ってませんよ」とか「化学肥料は使っていません」と口頭で言って売る分には認証をとる必要もないですし、有機農業で有名な埼玉県の小川町などがいい例ですが、認証をとらずとも消費者に「有機」と認識さえている地域すらあるのです。

つまり有機JAS認証をとるコストに見合った販売をしようとするならばそれなりの規模で大きな流通に乗せて、競争優位を勝ち取るだけの経営能力が生産者側にも必要ということになります。

農家の多くは農薬も肥料も最低限に抑えている

有機農業のおおまかな定義は「化学農薬、化学肥料を使わない」というところにあります。前提としてあるのが「化学農薬、化学肥料よりも自然農薬や有機肥料のほうが人体にも環境にもよい」という考え方です。しかしここはかなりいろんな議論のあるところですが、厳しい検査を経て「安全」と判断されている化学農薬、化学肥料が人体や環境に悪影響を与え、るというのはかなり無理筋だといえるでしょう。現代農業が定着した戦後80年ほどのあいだ一貫して日本の乳幼児死亡率は下がり、平均寿命は延びているという事実がります。日本の食は人類史上最も健康的であると言っていいと思います。

さらに言うと、農家は化学肥料、化学農薬に頼り切って農業をやっているわけではありません。自家製の堆肥や有機物を使った土づくりをはじめ、様々な環境制御の手法を使って農薬や肥料の使用を低く抑える努力をしている農業者の方が一般的と言えるでしょう。購入資材は少なければ少ないほうが経費節減という意味でも合理的です。

有機農業は化学肥料も化学農薬も一切使わないという縛りがありますが、有機をうたっていない農家も節減には務めていることは珍しくなく、有機か否かという単純な線引きで判断できない面も大きいのです。

そういう現実を知っていると「わざわざ有機」という選択肢はとりずらいというのが農業者の本音でしょう。

私自身もそのような考え方で有機農業の縛りをはなれて必要に応じて化学農薬も化学肥料も使っています。

そこまで言ってしまうと「そもそも有機農業なんて定義必要ないじゃない」となりそうですが、個人的には「有機農家のつくる農産物は信頼性が高い」とおもっています。

それはなぜなのか?

次回は「有機野菜はおいしい可能性が高い」ということについて解説します。

更新の通知を受け取りましょう

投稿したコメント