なぜ今、海外のフードテック・スタートアップは「日本市場にこそ魅力を感じる」のか⁈

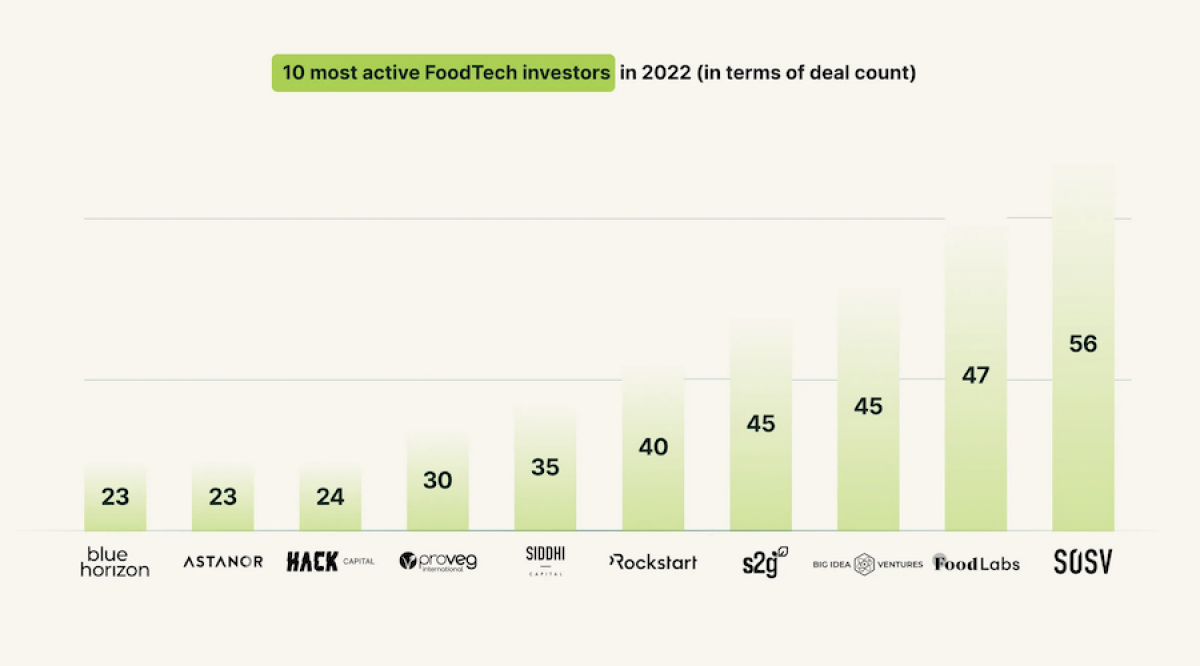

ここ最近1,2か月間、欧州の大手フードテック・アクセラレータ(欧州を拠点とし、欧州に限らず世界中のフードテック関連のスタートアップを選抜して出資をしたり、立ち上げ期の支援を手掛ける組織)の創業代表や経営幹部と日頃の仕事を通じて議論をする機会が特に多い時期でした。いずれも、欧州を代表するフードテック・アグリテックのアクセラ、ベンチャーキャピタルです(2021年、2022年の世界の主なフードテック・アグリテックでのスタートアップ投資額で上位5位までに入るTop Tier)。

そんな彼らの投資支援先の欧州や米国(あるいは南米、東南アジアまでも含む)で創業されたスタートアップの中には、日本の市場に視野を置く会社が当初想定していた以上に最近さらに増えてきているように感じています。実際にアクセラのトップから、具体的なフードテック・スタートアップに関する支援のご相談も受けています。

フードテックに携わっていたり、関心をお持ちの本トピックの読者の皆様はご存じの通り、地球環境の持続性などに着目を置く食の開発「フードテック」の世界では、世界中で数多くのスタートアップが、既存の大手食品ブランドと共に未来志向の技術開発に取り組んでいます。特に2010年代半ば頃からその数は世界的に急速に伸びており、一番先んじて市場に出回っているのが、植物性由来の「代替」タンパク食品ですね。

ただし、食のサプライチェーン上の川上(生産者側≒アグリテック)から川下(消費者側≒レストラン、小売り、デリバリー系、食品残渣アップサイクル、他)を通じて様々な技術開発が起きています。例えば、1ケース(日本でも売られるイチゴ1パック相当の分量)で日本円で5,000円以上でニューヨークとかで完売する「ジャパニーズ・ストロベリー」を手掛ける大変面白いスタートアップのような事例もあります(*日本人の起業家が米国で創業されたスタートアップ。彼らの価値はその「高額なイチゴ」そのものもさることながら、それを生み出すIndoor Farming(室内農業)というアグリなハード×ソフトの技術開発力に、$60millionもの投資資金を集められたその魅力が隠されているそうです。*彼らを含む、日本の起業家が米国で起こした注目すべき事例は別稿で取り上げます)。

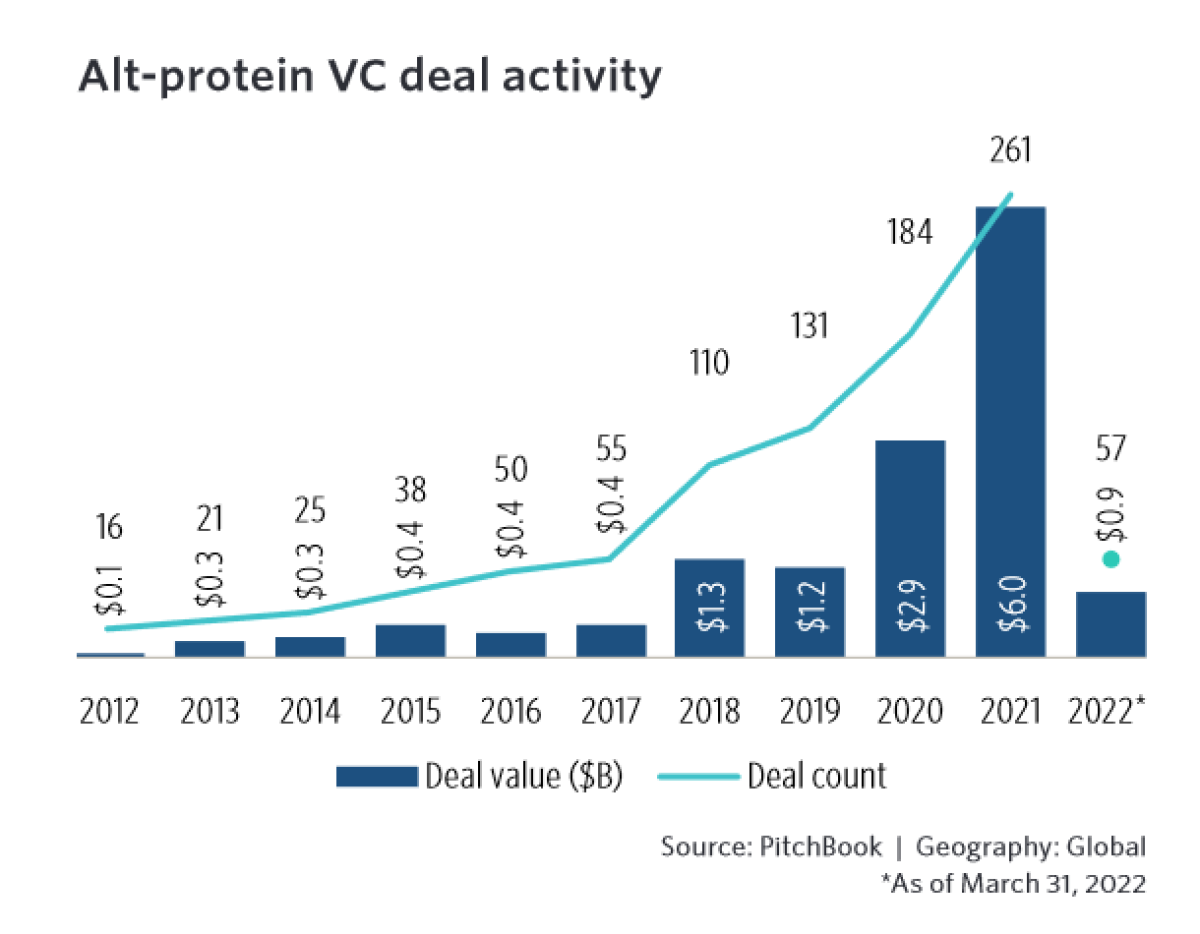

以下は、いろいろなところで共有されていますが、世界の代替タンパク食品の主要VC投資額の推移です。

上の米Pitchforkの調査レポートによれば、2018年から代替タンパクをテーマとする主なベンチャー投資額の上昇傾向が著しいですが、筆者が米国のサンフランシスコ/シリコンバレーで業界関係者との関わり合いを通じての肌感覚ではもう少し前の2015年頃から水面下で「話題」にはなっていたと思います。(ちなみに筆者はこの調査責任者であるAlex Fredrick氏とは日本の代替タンパク食品開発の動向に関する意見交換を何度か議論を交わしてきています。…そのうち日本の代替タンパク市場に関する客観的な目線でのディープレポートも書いてもらいたいところです)

一番最初に開発が進んできたプラントベースの代替肉市場の次に動いているテーマは、培養肉があります。一方で、プラントベースや培養肉いずれにおいても消費者にとって一番重要な「お味」を豊かにするためには(今までの動物性のお肉と同じくらいの美味しさを実現させる)様々な添加素材(植物由来から合成生物学まで多様)も開発され始めています。

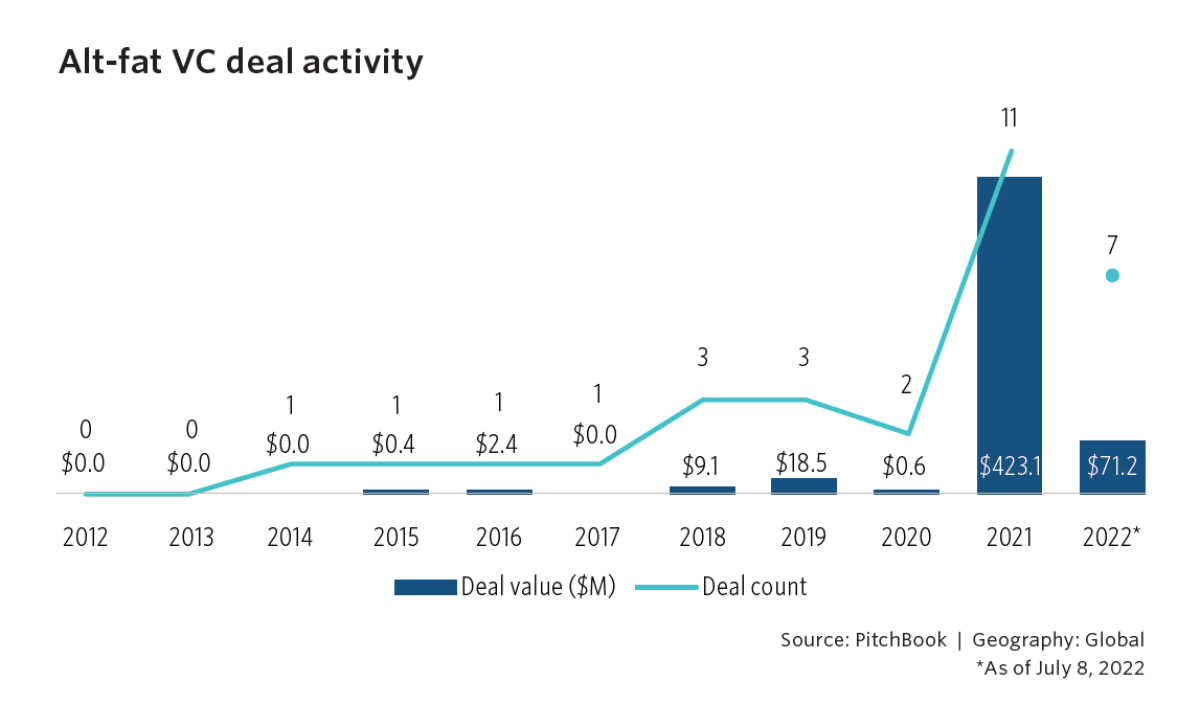

以下は、一昨年ほど前から投資資金も活発化し始めた「代替油脂」への世界の主なスタートアップ投資額を表したものです。2021年から一気に注目度が跳ね上がっているのが一目瞭然です。背景には、先行する代替タンパク肉であるプラントベース肉や、開発コストがまだまだ高い点が大きな課題とされる「培養肉」で「従来のお肉らしいジューシーさ、美味しさ」を再現する、味覚の追及が必須課題となり始めたからです。

こうした代替タンパク食品をはじめとする、欧米のフードテックの有力スタートアップや、彼らを支援する前述のアクセラと直接話すうちに、冒頭に述べた通り、日本市場への進出、日本の消費者への売り込みに高い関心を示している有力スタートアップが今増えてきています。なぜか?

理由を聞けば各人各様なのですが、彼らが口を揃えて唱える「共通項」として、次の3点が挙げられそうですので、本稿ではそれらをご紹介します:

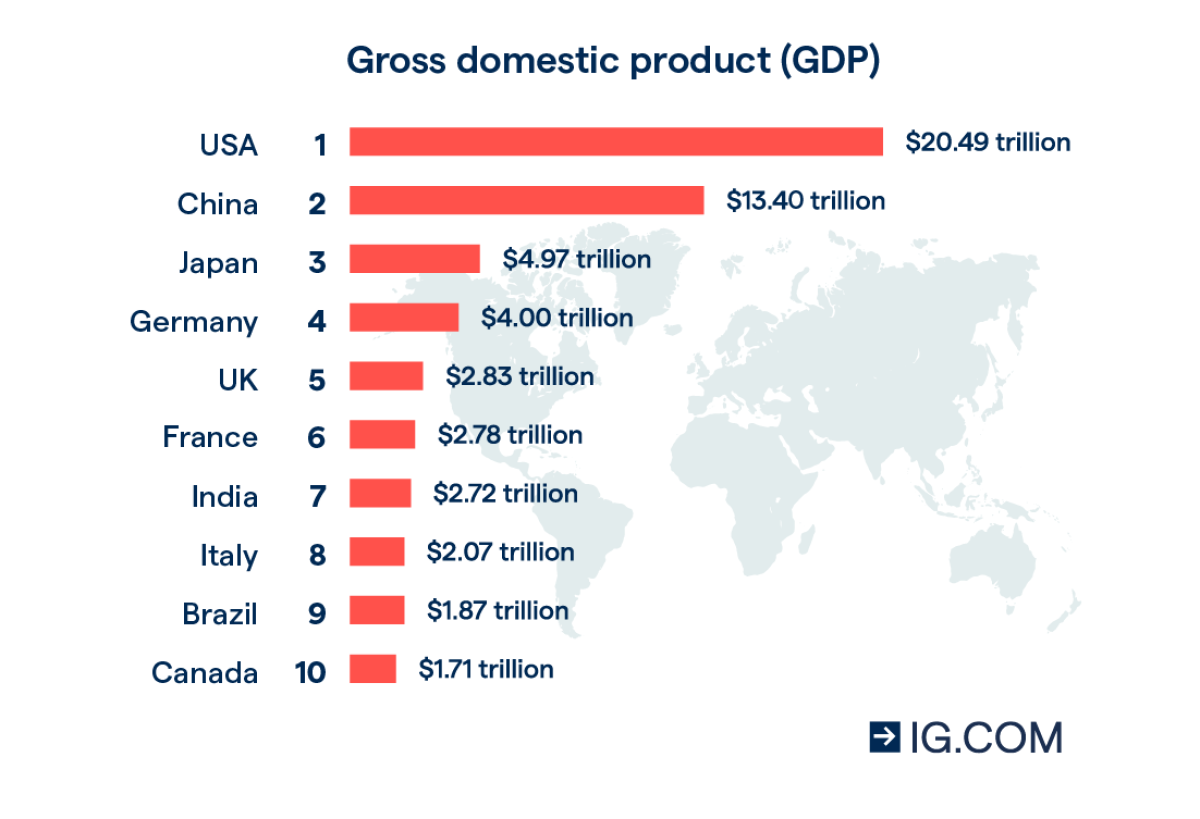

その①:「世界No. 3のGDP(一応まだ…)」

経済成長の指標では中国やインド、東南アジアには劣るものの、2023年7月現在、日本は世界においてGDPでは米中に続きまだ3位に踏みとどまっています。この点は、欧米の起業家やスタートアップにとっては、潜在的に大きな市場経済圏である点が彼らにとっての大きな魅力の一つと見ているようです。

もちろん、個々の産業領域によって、日本固有の市場特性(規制や許認可といった法制度、消費者の特性の違い、等)や規模の大小は異なってきますから一概にはすべての産業領域を通じて同じ答えは返ってくるはずはありませんが、本稿は「フードテック」「アグリテック」のスタートアップに絞ったものですので、その観点では、食の市場に絞った場合、上記は十分当てはまると言えそうです。

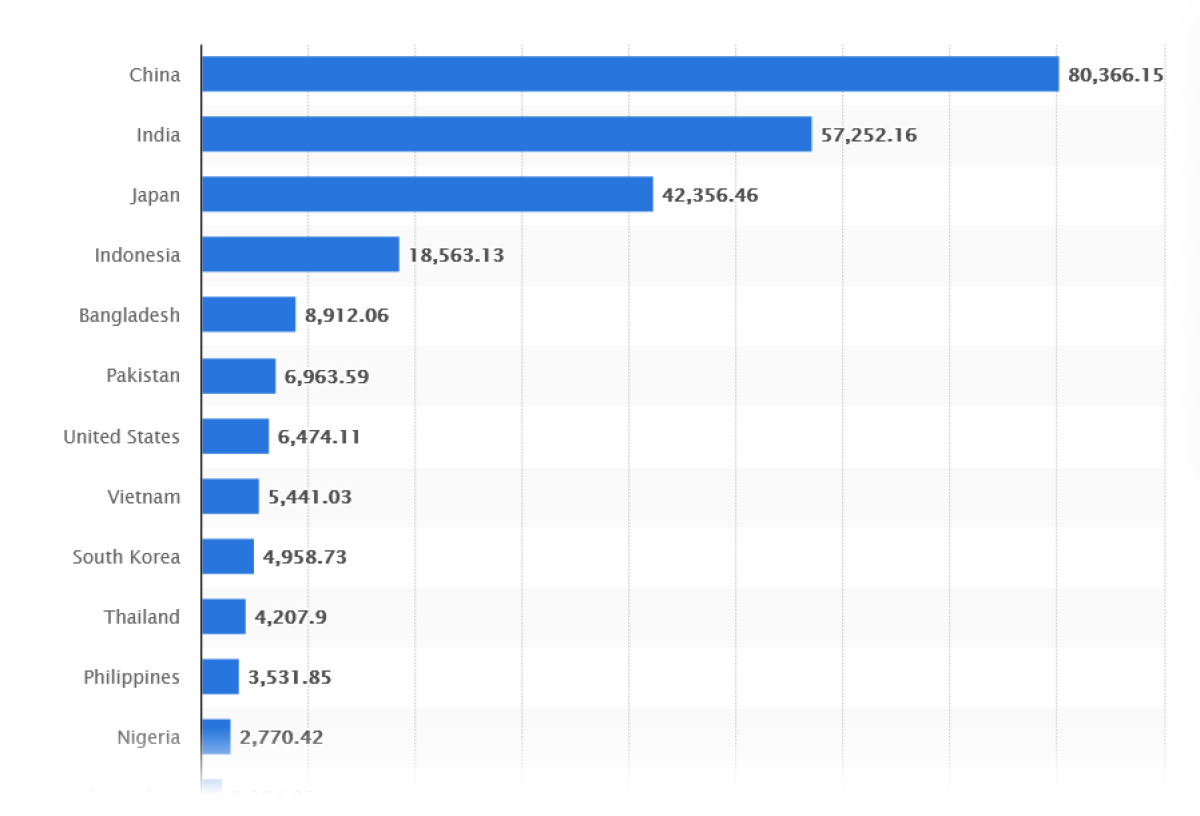

以下の集計では、日本の市場は世界でも中国とインドに次いで3位です(以下:Statista社集計データ)。

一方で、日本は食料自給率では2019年は38%(農水省データ)であり、121%のアメリカや255%のカナダ、あるいは100%を下回る中でも80%台のスペインやドイツと比べても低いですね。ちなみに、欧州随一の農業立国であり、フードテックとアグリテック産業でも欧州でイノベーションが著しいオランダの食料自給率は61%です。

この「食料自給率の低さ」にも、欧米スタートアップは理解と着目をしているようで、(以下の3点目のポイントとの相関性もありますが)人口の減少と高齢化と共に、良質なたんぱく源の確保が社会課題とされる日本の市場は、彼らにとっては狙い目と捉えています。

一昨年頃からは代替タンパク食品の中でも海洋や養殖産業と地球保全に目を付けた「代替シーフード」を手掛けるスタートアップが日本を含めて欧米でも増えています。この中には既に上市間近のプラントベースもあれば、試作段階からパイロット規模に辿り着いた「細胞培養」シーフード、あるいはこれら(プラントベース/細胞培養)の「ハイブリッド型」も少なくありません(*代替シーフードの注目スタートアップと彼らの日本市場との関わり合いについては別途寄稿予定)。

具体例をあげると、2022年3月には、日本のオイシックス・ラ・大地株式会社が投資子会社Future Food Fundを通じて米国サンフランシスコ北部の名門UCバークレー大卒の若き創業メンバー3人が立ち上げ、シリコンバレーの屈指のCPG系フードテックスタートアップの支援組織であるKitchentownの支援先でもある代替シーフード(最初の商品は代替マグロ)スタートアップImpact Food(本社:米国カリフォルニア州サンフランシスコ市/共同創業CEO・Kelly Pan氏)に出資をしていますね。つい最近、日本でも試食会を開催したそうですが、どういう反応だったか、筆者も面識のある創業メンバーに聞いてみたい思いです。。。

「シーフード=Sushi=Japan!」の着目の構図は、アメリカでは根強い気がします。ちなみにImpact Foodはつい先月(2023年6月)、ハワイで生まれた全米のローカルフード専門店Pokeworks社と自社の代替マグロ・シーフードの販売提携を発表したばかりです。そんなImpact Foodにとって、日本の市場は「マグロ、お寿司の本場の国」日本でも十分大きい市場と捉えたのでしょう。

その②:高齢化へ向かう社会=「ピンチ(悲観)」より「チャンス(機会)」

日本では、人口の減少と共に、超高齢化社会の到来が課題とされていますが、これを一つのビジネスチャンスとして捉えています。

日本だけに限りませんが、高齢化社会によって、シニア層向けの良質なタンパク源の確保は、食品自給率の低い日本のような国にとってはこれからますます社会課題となっていく可能性が高いとされています。そこで、前述の代替タンパク食品開発を手掛ける欧米スタートアップが重要視するのが、地球環境への保全効果(サステイナビリティ)だけでなく、「高栄養化」「一人一人にとっての高付加価値・機能性」です。栄養バランスも良質で、食感、歯応え的にもシニア市場層にとって食べやすく、そして健康で元気に長生きが出来るような新しい食のアプリケーションを生み出すことで、超高齢化社会を迎える日本の市場は自分達が何らかの貢献が出来ると考えています。このテーマはシリコンバレーでも身近なところで産学連携で取り組みが盛んです。

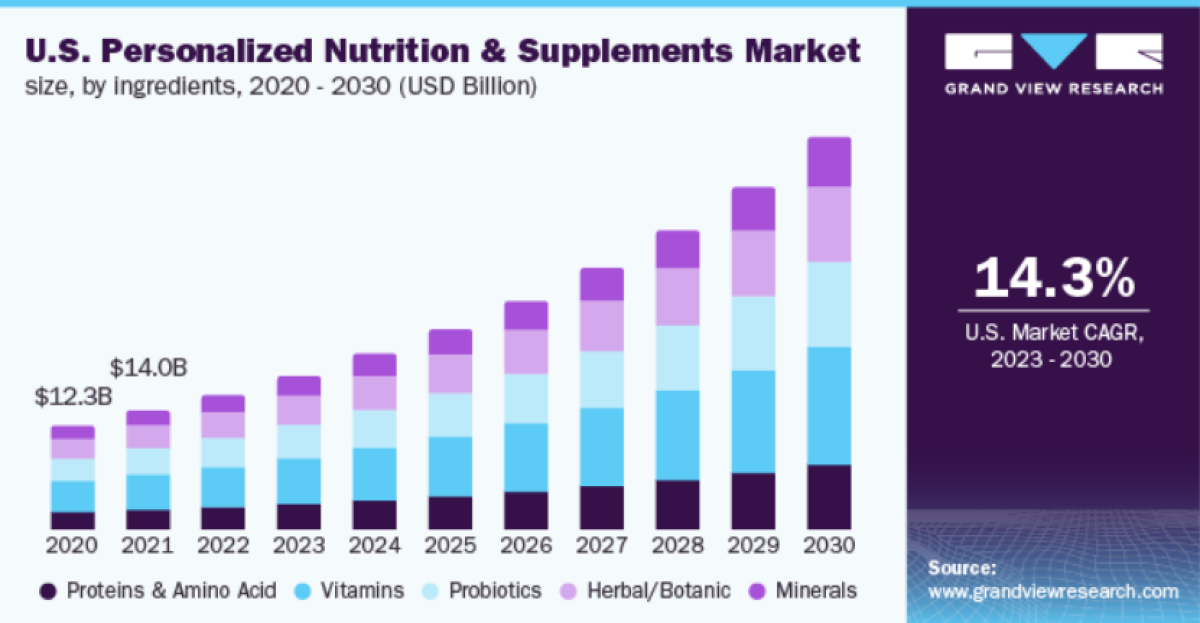

その観点では、純粋に「食べるもの」のみならず、消費者個々人の健康の定義づけをしながらその方々の食のバランスの最適化を図ろうとするPersonalized Nutrition市場も、代替タンパク市場と並んで、日本のシニア向け市場を視野に入れ始めています。

Personalized Nutrition市場はNutritional Supplements市場と並び、我々のような事業共創支援の他、ベンチャーキャピタルファンドにおいては「フードテック」の括りであったり、あるいは人の健康対策に寄与し得る次世代技術やサービス(いわゆる医療行為や製薬といった「ヘルスケア」とは違う)の総称「ウェルネス・テック」の括りとされることがまちまちです。ただ、フードテック投資の世界でも、このPersonalized Nutritionは食のバリューチェーン上の川下側に属する投資対象領域の範疇であり、今伸びている市場の一つですので、あえてここで触れておきたいと思います。

例えば米国は皆さまもご想像が出来るであろう「肥満大国」「(食)生活習慣病大国」として知られていますが、日本みたいに医療制度が自国民全体に行き渡っていない社会では人々の「未病対策」「自己免疫力の向上」は、特にポスト・コロナ禍社会の2020年以降に改めて脚光を浴びています。

簡単ではありますが、具体的な注目スタートアップを2社、挙げると:

Ahara

本社:米カリフォルニア州ロサンゼルス。2022年創業。シード期。累計公表投資額$10.3million

概要:独自のデータサイエンスで、ユーザー個々人の特定の栄養素の代謝効率、細胞の健康状態、ビタミンDやオメガ3等の主たる栄養素の血中濃度を知ることが出来る。それに基づいて個々人の食事の選択肢を推奨するもの。類似企業にはMighty Health(米国サンフランシスコ)、Nourish(同サンフランシスコ市)等があります。(*この周辺は別寄稿でウェルネス・テックの現地トレンドを取り上げる際に詳しく触れる予定です。)

特記事項:

創業1年にも満たないうちに既に米$10 million以上を集めていること。ここがいかにもアメリカらしい、といえばアメリカらしいです。この創業者であるJulie Wainwright氏は連続起業家であり、彼女は前に創業したThe RealReal(同社スタッフが認証済みのラグジュアリー製品の委託販売を手掛けるオンラインと実店舗との併用マーケットプレイス)を成功に導いた実績が実業家、起業家としての信頼を得られていることや、Aharaのサービスの肝となる医学的な専門性や食品科学の専門性を持つ人物が揃う点が、投資家からの資金集めに成功したと思われます。

Una Health

本社:ドイツ、ベルリン市。2021年創業。シード期。累計公表投資額(非開示)

概要:モバイル・センサーとバイオセンサーを活用し、行動データとの組み合わせを独自のアルゴリズムで解析することでユーザーの代謝機能不全の回復を促す技術を開発(中)。

特記事項:

欧州最大手のフードテック/アグリテックのアクセラ・VCファンドであり、弊社と連携する独Food Labsの投資先企業の一つです。ちなみにこのUna Healthではありませんが、彼らの投資先企業のうち、既に日本の大手企業に導入されるサービスも出始めています。恐らく、自社の社員への福利厚生、心身の健康状態を維持できるような支援に積極的に取り組むことで従業員の働きやすい環境に配慮することを目的に導入を決めたのではないかと解釈しているところですが、これは「HRテクノロジー」「ウェルネス/ウェルビーイング・テック」にも紐づくテーマです。詳しくは別稿で今後取り上げます。

以上のような「Personalized Nutrition」の他にも、シニア世代にとって食べやすい「食感」「歯応えにやさしい食品」の追及に奔走する食品開発分野も、水面下で出始めてきています。彼らも、高齢化社会を迎える先進国をターゲットとして捉えており、もちろん、日本も含まれているわけです。

その③:日本の食文化の歴史と消費者の意識の高さ

最後に、日本語の旨味が「Umami」として欧米海外諸国でも通用するように、日本の食文化の深さ、そして何よりも日本食のクオリティの高さ、さらにそうした食に日頃親しむ日本の消費者の厳しい要求水準、こういったものに、海外のフードテック・スタートアップにとって、「魅力」と映るようです。

最近、筆者とWildcard Incubatorが加担をする欧米の某代替タンパク食品開発の創業メンバーが来日していましたが、彼らは仕事の合間を縫って京都のお寺で精進料理を堪能したそうで、そこで体験した様々な「プラントベース・プロテイン」に感銘を受けていたようです。

彼らメンバーのうちの1名は同社の食材開発担当の責任者であり、3つ星レストランのシェフ出身でもある人物ですが、彼は日本のスーパーマーケットに陳列される品物(特にカイワレ大根や大葉、オカラ)にいろいろとインスピレーションが次々と浮かんできたそうです。

起業家はパッションが常人より遥かに高い人たちです。一番チャレンジングな市場で自分たちの商材、技術、知恵を試したいという思いが強い人たちであり、それが大企業に就職しないで起業家としての道を歩みだす原動力となっているわけです。

最後の具体例をあげると、「高級WAGYUビーフ」の開発でシリコンバレー屈指のアクセラであるYCの2021卒業生であり、2021年9月に筆者が日米欧の関係者を取り纏めて企画し、我々が当時業務委託で連携した国内コンサルファームと共同開催をして大盛況となった日米フードテック・ウェビナーにもシリコンバレーから中継で登壇を頂いた経緯で今尚近しい関係にある米Orbillion Bio(米カリフォルニア州サンフランシスコ市)も、和牛の本場である日本市場に非常に興味を抱いており、日本のグルメな消費者層に、地球環境にやさしく、動物の保護にも繋がる(詳細データは本稿では割愛)という自社のWAGYUビーフを提供したいとの強い思いで、日々開発に取り組んでいます。

*因みに、Orbillion Bioの日本語の概要資料は以下のリンクから見られます(上記ホームページの上部の日本語をクリックすると以下に移動できます):

日本語サマリー:

https://drive.google.com/file/d/1mDnnKcz_qae54dD2edfJBR6HI-_rzrS-/view

ただ、この「培養肉」については、恐らく彼らの代替和牛が日本の消費者に届くまでには、「細胞培養技術」の法制面や、製造能力が商品単価を一般的な食品価格に下げられる経済性が成り立つかといった、培養肉特有の課題に直面しながらこれから時間をかけていくこととなりそうです。

それよりも、私たちが和牛ではなく、「WAGYU」を、しかも人工的な最先端科学の「細胞培養」で生み出されたお肉を素直に受け入れられるのかが、彼らのような、海外から日本の「美味に慣れた」消費者層に狙いを定める食のスタートアップの大きな課題の一つであることは間違いないです。

彼女達のような「培養肉」が日本市場で私達消費者の食卓あるいはレストランで食べられるのは、早くとも5年先になるかもしれません。また、消費者の抵抗も考えられます。とはいえ、日本国内も世代の変遷による価値観の多様化や地球問題への意識が筆者の世代やその前の世代と比べて変化してきていると思いますし、周囲の10人に聞いてみたら3,4人の割合で「自分は受け入れる」との回答をもらっていますから、受け入れられる素地は十分あると捉えています。

岸田政権が培養肉の普及を推進するようですが、官民の連携に限らず、一番大切であろう消費者目線でこの課題は時間をかけていきながら世論に委ねる姿勢も忘れてはならないでしょう。

前述のImpact Foodの場合も、彼女たちはプラントベースですが、日本には既に沢山の魚丼系のチェーンはありますから、それらとの差別化が大きなチャレンジかもしれません。幸い彼女達には米国のPokeworksとの提携と同様、日本市場ではオイシックスという、日本の消費者を熟知したローカルパートナーを獲得できていますから、そこが日本でのビジネスの勝機になるかどうか、ですね。

以上、気が付けば連休が仇となってしまい、ダラダラとした長編コラムとなってしまいましたが(次回からは1000字程度に戻したいと思います…)、最近の欧米のアクセラやVCからの資金集めに成功させて、それぞれの商材の開発がかなり進んでいる段階のフードテックスタートアップの創業者達や出資者であるアクセラとの日頃の会話を通じて感じる、彼らの日本市場への強い関心のポイントとなる3点「大きな経済圏」「人口分布の高齢化は食の世界でビジネスチャンス」「日本の食市場は世界指折り」について、ピックアップ致しました。

最後に、今春弊社・筆者が加担をする某欧米代替タンパク食品開発のスタートアップの個別試食会を日本で実施をする機会があり、その際に自らも試食をしましたが、無茶旨かったです。食べものは、頭での理屈よりも、結局は「食べて旨いか」否か、そこに尽きますね。そして、そこがB2Cのフードテック・スタートアップにとっての大きな課題です。

では、また次回。

*是非、本連載コラムの「フォロー」もお願い致します。フォロワーの読者の皆様のテーマ的なリクエストもなるべく取り上げて参りたいと考えています。

(カバー写真:「日本百観音霊場」のうちの一つである「西國三十三観音霊場」の第十五番札所、京都にある今熊野観音寺。2018年12月に筆者が巡礼中に撮影)

更新の通知を受け取りましょう

投稿したコメント