IFTの科学・政策チームが2024年の注目すべき4つのトレンドを特定

少し遅れましたが、新年あけましておめでとうございます。2024年も始まり、様々なニュースが飛び交っています。今年も、地道に「アジアのレンズを通した食とルールメイキング」に関する話題をお届けしたいと思います。皆さん、本年もどうぞよろしくお願いいたします。

さて、毎年の恒例行事、世界経済フォーラムのダボス会議が、1月15日より5日間にわたり開催されますね。このフォーラムは1971年にクラウス・シュワブ教授により設立された非営利の財団です。もともとはヨーロッパの経営戦略プラットフォームとしてスタートし、ビジネス、政治、市民社会など多岐にわたる分野のリーダーで構成される理事会が運営を担い拡大成長してきました。現在の会長はボルゲ・ブレンデ氏プラットホームは国際機関として正式に認定され、官民連携を推進するグローバルなプラットホームとして、新たな局面を迎えています。

食と栄養に注目すると、世界経済フォーラムの健康とヘルスケアセンターは、アクセンチュア、ネスレ、ペプシ、ユニリーバ、タフツ大学、ウォルマート、バイエル、ハーバード大学、パワーオブニュートリション、世界保健機関(WHO)など、著名な企業や大学、NGO、国際機関を含む約70の団体とパートナーシップを結び、「栄養の新フロンティア」イニシアチブを立ち上げています。

このアクションプラットフォームは、多様で栄養価の高い食品の栽培・製造、不健康な加工食品の見直し、持続可能で栄養価の高い食品の手頃な価格での提供、栄養を選択する環境の構築、消費者の食品・健康・気候とのつながりの強化など、5つの戦略的手段によって支えられています。そして、健康的な食生活へのシフトと持続可能な食料環境の構築を目指し、グローバルな変革への重要な一歩を踏み出しています。2035年までには、栄養価の高い食品が広く入手可能になり、人々が幸せで健康的、生産的な生活を送ることができるような社会変化を目指しています。

また、このイニシアチブはフォーラムのフードシステムイニシアチブと連携し、健康で持続可能な食生活への全体的な移行を確実に進めています。日本からは国立健康栄養研究所と東京大学が参加しているようです。

昨年末に公開されたイニシアチブ報告書「Transforming the Global Food System for Human Health and Resilience」では、人類と地球の健康に焦点を当て、世界の食料システム変革戦略の大幅な転換を提唱しています。興味がある方はぜひ一読をお勧めします。今後のダボス会議で展開される議論が非常に楽しみです。

使命 栄養の力で生活を変えましょう。 ビジョン 2050年までに、栄養価の高い食品の選択肢が広く利用可能になり、アクセスしやすくなり、大規模に採用されます。この前向きな社会の変化により、人々はより幸せで、より健康で、より生産的な生活を送ることができます。

目標: ホリスティックな健康とウェルビーイングを強化するために、栄養価の高い食品の選択肢の入手可能性、アクセス、採用を大幅に加速するための主要な経路を特定します。

− 「栄養の真の目的」に足並みをそろえ、「未来の食生活」への道筋を見極める。

− 新たな経済価値創造の事例を開拓する。

− イノベーションとテクノロジーを活用して、栄養価が高く健康的な選択肢を標準にします。

− 消費者の栄養状態を長期的に維持するための原則と測定方法を特定する世界経済フォーラムのホームページより引用 Google和訳

近年、特に米国における栄養に対する関心が高まっているように思います。この傾向は、世界経済フォーラムの栄養プロジェクトへの参加者の中で米国機関の占める割合が大きいことからも伺えます。

米国食品技術者協会が選んだ4つのトレンドとは?

昨年末、International Food Technologist(IFT)協会の科学・制作チームは、今後注目すべき食品科学の主要な4つのトレンドを予測を公表しました。IFTは、食品科学者にはお馴染みの団体で、本拠地を米国シカゴに置き、食品科学技術者の集まりでは世界最大の規模を誇ります。その会員数は25,000人を超えています。活動はさまざまで、日本にも支部が存在しています。

IFTは毎年7月に年会を開催し、日本の食品技術者も多く参加しています。彼らは、食品産業の技術分野の最新情報を収集し、新たな人材を発掘するために尽力しています。IFTは、安全で栄養価が高く、持続可能な食品を提供するためには、革新的な食品科学ソリューションが不可欠であると強調しており、食品コミュニティの科学が今後の課題に取り組む上で主導的な役割を果たすことを期待しています。

トレンド1:フードシステムアプローチ

フードシステムアプローチ

EUからやってきたFarm to Fork戦略は、食品エコシステムの各構成要素が相互に関連していることを認識し、食料の未来に関するグローバルな対話を形成し続けています。COP28や国連食糧農業機関(FAO)の世界食糧フォーラムから、米国農業法案や飢餓・栄養・健康に関する国家戦略まで、食料システムアプローチにおける政策、コミットメント、投資案は、食料と栄養の安全保障を改善し、持続可能性を高め、回復力を確保することを目的としています。

食品科学技術への投資は、これらの目標を達成するための鍵となります。米国農務省、FDA、EPAが最近発表した戦略案が示すように、食品ロスと廃棄物の削減に引き続き注目が集まると予想されます。さらに、USDAの気候変動対応型農業への投資の成果は、目に見える進歩を示し始めるでしょう。IFTのホームページより引用 Google和訳 IFT's Science and Policy Team Identifies Four Trends for 2024 - IFT.org

通常、さまざまな分野で"ファースト"であることに誇りを持つ米国ですが、Farm To Fork戦略に関しては、欧州連合(EU)の先行を認める状況にあります。この重要な戦略は、日本にも影響を与え、農業研究機構を中心に日本版Farm To Fork戦略が議論されています。日本ではこの戦略を「緑の食糧システム戦略」と名付け、抜本的な技術開発を含めた国家戦略的なアプローチとして着手しています。

日本は、農業資源に恵まれない国として、長い間、Farm To Forkの概念を「伝統的農業」と「伝統的食文化」に自然と組み込んできました。しかし、現代では、この戦略が外国から「新しい考え方」として紹介され、日本もそれを学ぶ立場にあるようです。このような状況は、なんとも滑稽に映るかもしれません。

トレンド2:フード・アズ・メディシン

Food as Medicine

昨年の歴史的なホワイトハウスの飢餓、栄養、健康に関する会議をきっかけに勢いを増したFood as Medicine運動は、食品と健康の重要な交差点が理論を超えて応用へと急速に移行し、医療従事者、支持者、製造業者、小売業者、農家、政府を結びつけているという事実を浮き彫りにしています。

医療従事者の栄養教育を再定義し、健康保険とのつながりを確立し、処方箋や医学的にカスタマイズされた食事のパイロットプログラムを確立する取り組みが勢いを増し、今後1年間の政策となる位置付けになっています。IFTのホームページより引用 Google和訳 IFT's Science and Policy Team Identifies Four Trends for 2024 - IFT.org

アフォーダビリティ(手頃な価格)と社会コストを意識した精密栄養へのアプローチである「Food As Medicine」の動きは、国家戦略として日本も早急に取り組むことが望まれます。現在、Food As Medicineの要素のいくつかは、未病、精密栄養、個別化栄養、フードテック、フェムテックなどの領域で、内閣府SIPや先進的なベンチャー企業によって個別のテーマとして取り組まれていますが、それだけにとどまっているのが現状です。医療、栄養、フードなどの分野の境界線はすでになくなっており、これらは統合されつつあります。

日本人は東洋哲学に基づく統合知の重要性を、欧米よりも早くから提唱してきましたが、実践科学においてはそれを計画だって実践することには弱いのかもしれません。種をまくことはできても、育て方や収穫、販売においてうまくいかない傾向があります。このプロセスこそ、科学と技術が活かされます。それに対し、欧米はこれらのプロセスにおいて非常に優れているようです。結果として、日本人は種をまくことはできても最終的には消費者になってしまう傾向があります。

欧米の実践性の強さは、宗教社会学的な背景からも理解できるかもしれません。キリスト教、ユダヤ教、イスラム教などの世界の終末を意識して、そこからバックキャストで実行していく宗教と、仏教や神道などの神羅万象や輪廻転生を信じる宗教の間の価値観の違いが、この違いに影響を与えていると考えられます。

トレンド3:ヒューマン・フーズ・プログラム

食品の安全性

パーフルオロアルキル化合物およびポリフルオロアルキル化合物(PFAS)として知られる製造化学物質の発生、汚染物質、広範囲にわたる存在など、継続的で目に見える食品安全上の懸念は、カリフォルニア州議会法案418(特定の食品化学添加物の使用を禁止する)などの局所的な対応と相まって、変革的な食品安全戦略とシステムの必要性を示しています。この必要性は、急速に進化する世界の食料供給により、FDAがより迅速かつ効率的に対応するための変更が必要であることを認識しているFDAの統一ヒト食品プログラムの提案などの取り組みによって強調されています。

リスク分析と評価をめぐるグローバルな対話は、最近のコーデックスCAC46の議論に見られるように、調和のとれた基準を確保するために不可欠です。予防に重点を置いた持続可能な安全な食品供給を実現するには、科学に基づいたテクノロジーを駆使した新しい食品安全システムを採用する必要があります。IFTのホームページより引用 Google和訳 IFT's Science and Policy Team Identifies Four Trends for 2024 - IFT.org

米国食品医薬品局(FDA)は、米国で最も古く、世界最大規模の包括的な消費者保護機関として、1世紀以上にわたり何億人ものアメリカ人が毎日消費する食品の安全性と栄養向上に責任を持っています。FDAの研究や決定は、米国内だけでなく世界に大きな影響を与えています。

FDAは組織内の問題点を迅速に対応し改善する能力を持っています。例えば、ファーストフード大手のマクドナルドは2025年までにすべての包装・容器からPFAS(パーフルオロアルキル化合物およびポリフルオロアルキル化合物)を全廃すると発表しました。また、アマゾンも自社ブランド「Amazon Kitchen」の食品製品の包装・容器でPFASの使用を禁止しました。

そして、これらの有機フッ素化合物の使用に関する問題が発覚した際、FDAは外部の専門家委員会(レーガン・ユーダル財団)の評価を取り入れ、システムの見直しを模索してきました。そして、組織改編を含む新しい仕組み「ヒューマン・フーズ・プログラム」を提案し、その実施に取り組もうとしています。

このプログラムでは、食品安全・応用栄養センター(CFSAN)、食料政策対応室(OFPR)、ORAの一部機能を統合し、新たな組織を構築します。新しいプログラム責任者(FDAの副長官)は、全米の州に対して競争的に調査を行い、政策、戦略、規制プログラム活動、資源配分とリスクの優先順位付けに関する意思決定権限を持ちます。この構想には、栄養研究センターの設立も含まれており、より健康的で栄養価の高い食品を提供するために業界と協力し、消費者がより情報に基づいた選択をできるようにすることが目指されています。

このような動きに比べて、日本は食品安全の世界において、独自の価値観を持ちつつ、実質的には世界最高水準の食の安全を担保してきたと感じられます。確かに、食品偽装問題や安全管理システム構築の遅れ(例えばHACCPやGlobal GAP)が指摘されることはありますが、食品安全に関しては実際には最も安全な国の一つであると言えるでしょう。この実績は非常に素晴らしいことだと思います。

日本人は、職業に誇りを持ち、マニュアルやシステムを意識せずとも個人の能力でカバーできるよう努力し、これを当たり前(一人前)として実践してきました。これは、能力開花(解脱)に重きを置く仏教や、官僚のような人間の能力開発を重視(科挙)する儒教の影響かもしれません。

一方で、キリスト教やユダヤ教では、人間は間違いを犯す罪深い生き物とされ、エデンの園を追われ農業労働を強いられるという考え方があります。この観点からは、「誰もが間違わないためのシステム」構築を重視するのは自然なことです。この「人間中心」か「神に仕える人間中心」かの基本的な深層心理は、ルールメイキングの根本的な難しさの要因になっているかもしれません。考え方自体が根本的に異なるのです。

トレンド4:人工知能(AI)

トレンド4:人工知能

膨大な量のデータを処理する能力を持つAIは、来年、変革の機会をもたらすでしょう。AIによる処理・解析の進歩が進み、科学のオープンアクセスが拡大するにつれて、新しい働き方が確立され、倫理やプライバシーの新たな評価が求められます。

フレームワークを構築する必要性が不可欠であり、政策立案者、テクノロジープラットフォーム、エンドユーザー間のコラボレーションが重要な焦点となるでしょう。AIは、フードコミュニティの科学が準備し、受け入れるべきフードシステムに影響を与えます。IFTのホームページより引用 Google和訳 IFT's Science and Policy Team Identifies Four Trends for 2024 - IFT.org

Open AIのような生成AIの登場が示すように、臨界点を超えようとしてている科学技術は人々に期待と恐れを抱かせる興味深いトピックの一つです。残念ながら、日本の食品製造産業は他の分野に比べてこのトピックへの参入が遅れているように感じられます。これは食は保守的なもので、食品産業の考え方そのものが、急激な外部環境の変化に対応が難しく、なによりも、おかれた環境と既存の企業人材のミスマッチによる機動力の不足が原因だと思われます。既存の従業員に対するリカレント教育の重要性が強調され、個々の価値観とスキルの更新が必要です。

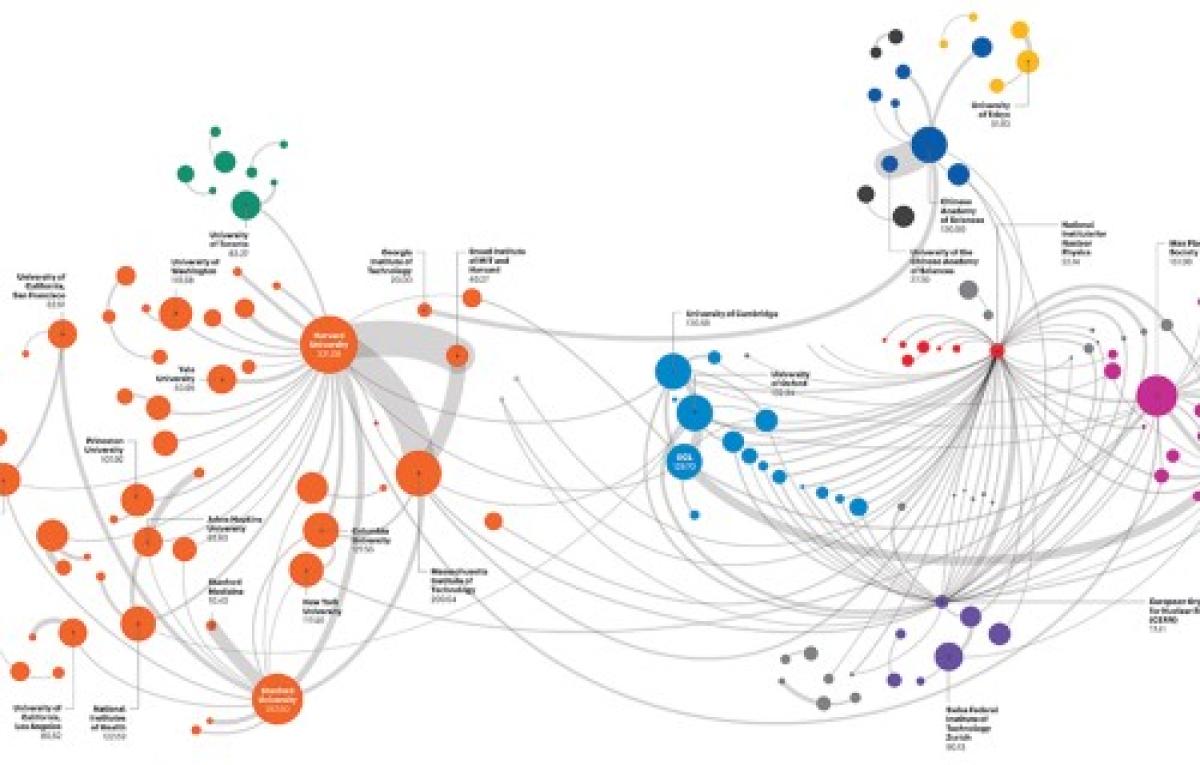

2020年のNature IndexによるAI関連の国際研究機関ネットワークの分析は衝撃的でした。日本はこのネットワークの中で目立った位置にはなく、閉じられた世界の一部として存在しているように見えました。

オープンイノベーションが始まって20年以上が経過し、知識や技術は指数関数的に増加しています。しかし、日本はこの大きな変動期において勝てる状況にはないように見えます。AIだけでなく、他の多くの領域でも同様の状況が見られ、米中英欧がすでに枠組みを固めているようです。

私も30年前に研究を始めた時は、共同研究者や共同研究機関が少ないことを独創性の証と誤解していました。しかし、企業研究は中央研究所時代からオープンイノベーションによる共創開発へと移行しています。日本の食品企業もこの変化に対応し始めていますが、中国企業の進化はさらに先を行っているように思います。

雑感

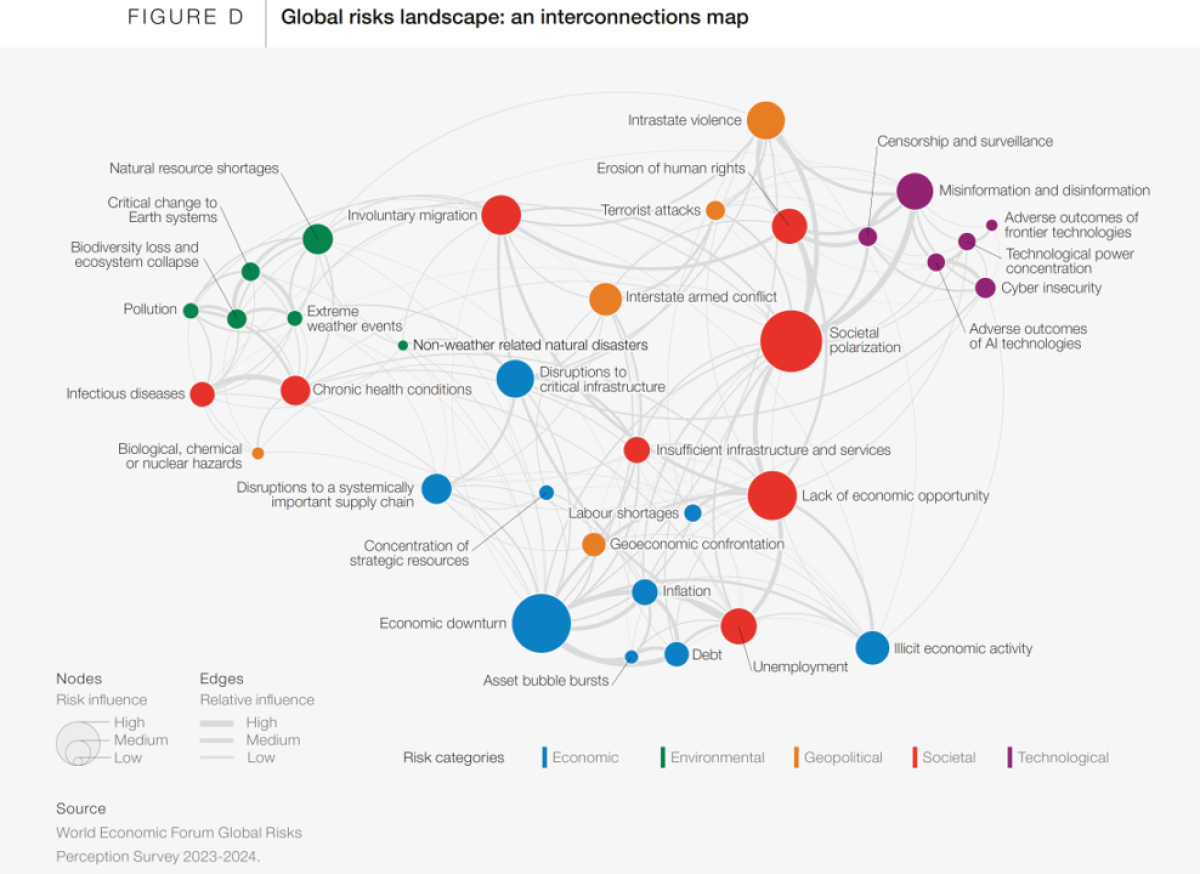

世界経済フォーラムは2024年に、人類と地球が直面する重大なリスクの相互関係をマッピングした報告を公開しました。この報告は、すべてのリスクが関係性を持ち、相互に影響を与え合っていることを示しています。そして、これらのリスクには人の作用が関与し、そのつながりの強弱を決定しています。

人間の脳は、その設計から記憶容量にそもそも限界があり、しかも年齢と共に容量と処理能力が低下するようになっています。長年の経験を通じて不要な情報を削除し効率化することは可能ですが、人生後半で膨大な情報を詰め込み高速で処理するのは困難です。こうした背景から、次世代が新しい情報のインプットと処理を担うこは必然に映ります。

今は人生100年時代、あるいは120年時代と言われ、高齢者のリカレント教育がウエルビーイングの観点から重要視されていますが、人体のハード設計を考慮すると、これは次世代に委ねられるべきです。

知識と技術が指数関数的に増加する時代において、より若い世代のリーダーが求められます。世界経済フォーラムやIFTも若手世代のリーダー育成に注力していますが、日本人がリーダーとして活躍する例はまだまれです。日本国内でも若手リーダーの育成に向けた取り組みが始まっていますが、これをさらに加速する必要があります。人間のコンピュータへのインプットとソフトウエアのインストールには時間がかかるため、この取り組みは急を要します。

更新の通知を受け取りましょう

投稿したコメント