これが噂のジャパン・ニュートリション見聞録(インド編)

4月24日、インド・デリー市において、Food Future Foundationが主催するラウンドテーブルが開催されました。この会合では、インドにおける栄養改善と学校給食の在り方について議論されました。日本からはジャパン・ニュートリションを推進する日本栄養士会の中村丁次氏が、そして、ベトナムからは民間主導のベトナムスクールミールプロジェクトを推進するベトナム味の素社のMs. Hoang氏が招かれました。私も過去にベトナム栄養士制度の立ち上げに関わった経験があり、今回はオブザーバーとして参加する機会が持てました。

ご存知の通り、インドは2023年の半ばに総人口が14億人を超え、中国を抜いて世界最多の人口国になりました。人口は日本の11倍以上、国土は9倍ですが、インド社会は栄養の三重負荷に直面しています。都市部の過栄養、農村部の貧栄養、そして慢性的な微量元素不足が国民の自立的発展を阻害しています。この栄養の問題は、大多数のインド国民が何らかの形で栄養失調に陥っているとも理解されます。

私が訪れた際には、インド総選挙が開始直後で、「世界最大の選挙」とテレビの字幕にずっと映し出されていました。10億人以上の有権者が約1か月半にわたり7回の投票を行い、6月4日に開票を迎える予定のようです。注目は、2027年に世界第三位の経済大国になると予測されるインドの高い経済成長をけん引してきた、モディ政権が3期目に進むかどうかです。

今回のワークショップの主催者であるFuture Food Foundationは、2019年にドイツの国際開発企業GIZの支援を受けて設立された、インドの食品システムの改革を目的とした財団です。現在の理事長はインド食品安全標準有識者会議(FSSAI)の前会長であるパワン・アガルワル氏が務めています。

この財団は、教科書の作成、政策提言、スクールフードカウンセラーやアーユルベーダ栄養学などの認定プログラムを通じて、インドの食生活を安全で栄養価が高く、持続可能なものへとシフトさせるために、食品リテラシーが高い社会を構築するために積極的に活動しています。また、2021年の国連フードシステムサミットを機に設立された「Coalition for Food-system Transformation in India」(CoFTI)を主導しており、彼らの取り組みの詳細は「India Food System Vision Report 2030」に記載されています。関心のある方はぜひ見てください。

Food Future Foundationのビジョンと使命

ビジョン

人と地球の両方にとってより良い食の未来を創造します。

・私たちの食料システムは、誰もが安全で栄養価が高く、手頃な価格の食料にアクセスできる世界を創造しなければなりません。

・私たちは、飢餓やあらゆる形態の栄養失調から解放されるようにしなければなりません。生物多様性は維持されます。環境悪化を防ぎ、生活を守ります。

・私たちは、国連の持続可能な開発目標2030の一環として、2030年までにこれを達成したいと考えています。

ミッション

パートナーシップとコラボレーションを通じて、食料の安全で健康的で持続可能な未来のためにインドの食料システムを変革します。Food Future Foundationのホームページより引用 (Google和訳)

日本の精神を学校給食の歴史に見る

日本栄養士会の中村会長の教育講演では、彼が進めるジャパン・ニュートリションの歴史と今後について語りました。、私はインドという想定外の土地で、日本の栄養政策の歴史の一端に触れることができ、ジャパン・ニュートリションで育った一人の日本人としての誇りを感じました。

学校給食の起源は、1796年にドイツのミュンヘンで貧困学童に提供された簡易食堂の食事に遡ります。フランスでは1894年にパリで貧困児童救済のために実施され、アメリカでは1855年にニューヨークで始められたのが起源だそうです。イギリスでは1864年に貧困児童給食協会が設立され、社会事業として早期に開始されています。

一方、日本での学校給食は1889年に山形県鶴岡町忠愛小学校で最初に実施されたとされています。制度としての始まりは1932年の一部地域からであり、全国的に展開されたのは1954年の学校給食法制定後からです。

日本の学校給食は、ドイツやイギリス、米国に比べてスタートがやや遅れましたが、日本人の「ものまねから新しいものを作る」という精神が、学校給食の制度にも反映され、日本型システムとして付加価値のある形で作り直されました。この事実を知ることは、日本の学校給食の歴史と文化の理解を深める貴重な機会となりました。

中村丁次のジャパン・ニュートリション

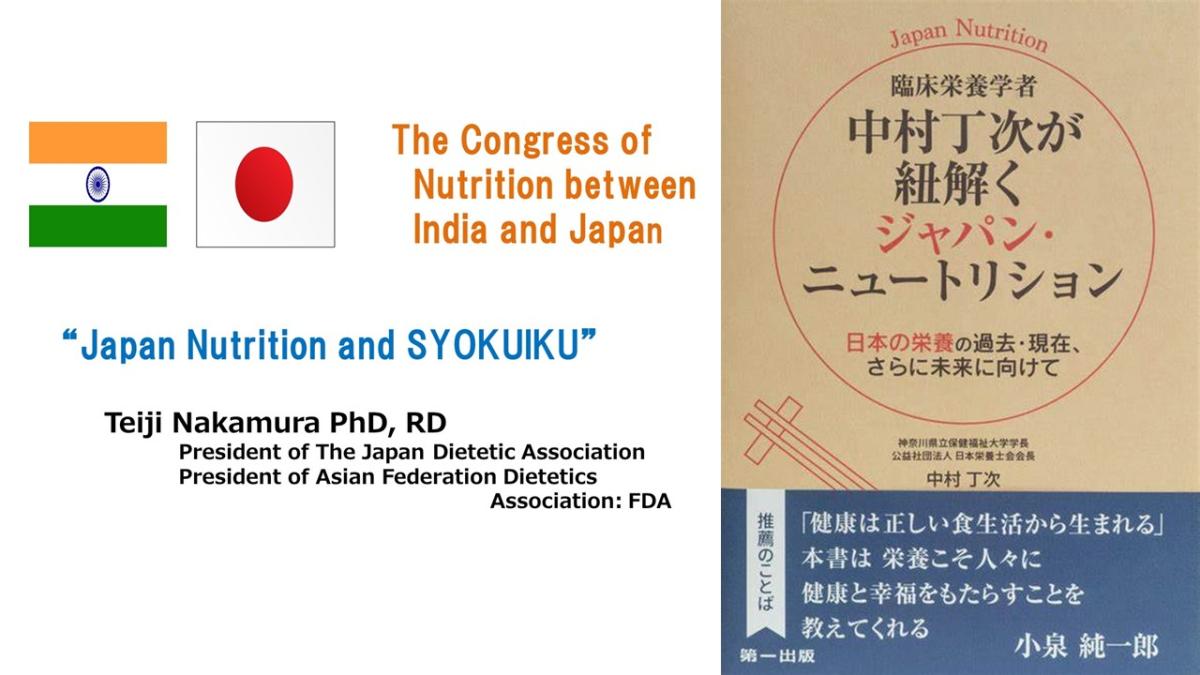

本シンポジウムで基調の役割を果たしたのはやはり中村氏でした。中村氏は現在アジア栄養士連盟会長、国際栄養士連盟理事も兼ね、日本国内の栄養士制度の拡充だけでなく、日本栄養士の国際化に尽力してきた日本栄養士会のドンです。彼の歩んだ軌跡は「臨床栄養学者中村丁次が紐解くジャパンニュートリション」に詳しく載っているのでぜひ読んでください。2年前の東京栄養サミット2021で岸田総理が言及した、あの、「日本の栄養で世界の人々をより健康にして生きたい、という日本栄養士会長の思いを世界に広げる」という言葉の重みを理解できると思います。この本は、Springer-Nature社から英語版が、そして北京出版社から中国語版が出版されている。特に英語版はPDFとして誰しもが無料でダウンロードできるのでお勧めです。

教育講演で、中村氏は決して健康的とはいいがたい伝統的な和食から、近代の多国籍料理を取り入れた健康的な日本の食事スタイルへの進化が可能であったか、栄養政策に実際携わってきた専門家としてわかりやすく説明していました。私には、彼の言葉一つ一つが、発展途上国であった日本が新興国へ、そして先進国の仲間入りをしていく裏で、特に高度経済成長時代に貧栄養から過栄養の過程を一挙に通り過ぎる中、なぜ日本人のBMI急増を抑えることができ、なぜ、世界一の健康寿命国の仲間入りをすることができたのか、その歴史の生き証人としての証言のように聞こえました。

グローバルサウスでは現在、貧栄養と過栄養が共存し、肥満や糖尿病の増加に頭を悩ませています。更に東アジアは世界の高齢者の大部分を抱えており、健康寿命を延ばすことは重要な課題とされています。この課題解決において、先進国である日本の実績が特に注目されています。それは、中国や東南アジア諸国だけでなく、インドからも注目され始めていることを今回のシンポジウムで感じました。

ジャパン・ニュートリションからの学び

基調講演で感銘を受けた内容を、私の個人的なメモから転載します。これらのメモは私個人の視点を通じて記録されたものですので、その点をあらかじめご了承ください。

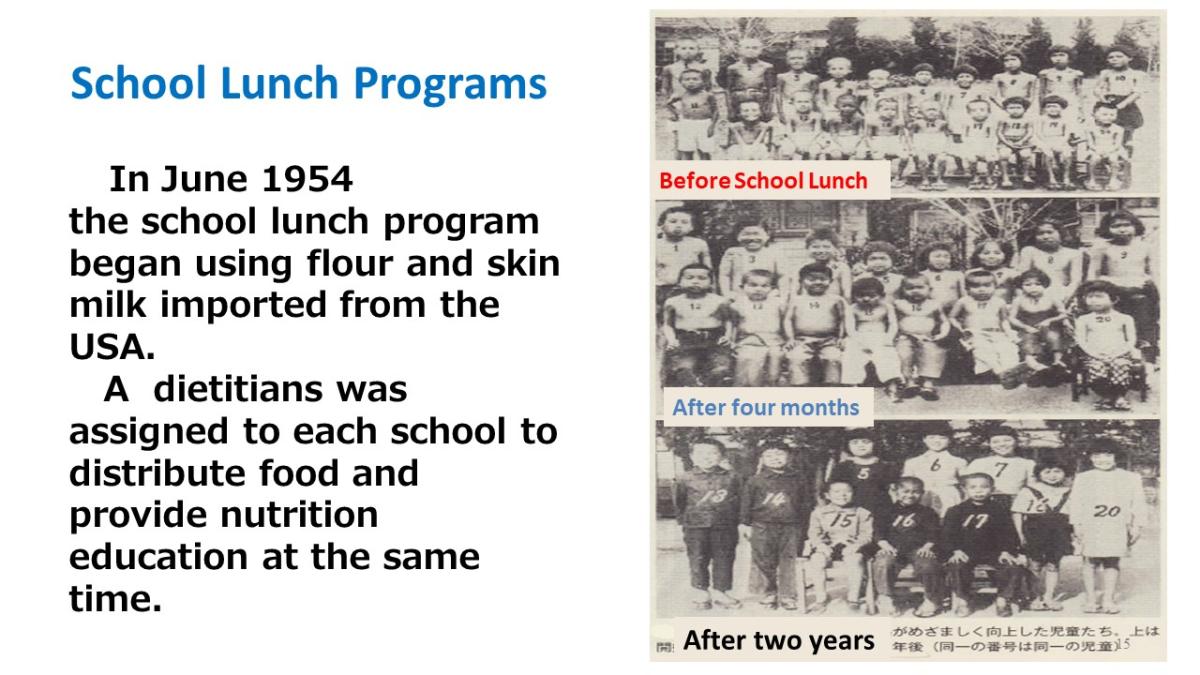

1.学校給食は日本人の健康な食事の精神をはぐくむ

日本の学校給食は、日本人の健康的な食生活を育む精神の源流と言えます。秋田県で明治時代に始まった学校給食は、国策として本格的に取り組まれるようになるまで半世紀を要しました。この取り組みは、1946年夏に国際連合救済復興委員会がGHQに対して学童の食糧栄養政策の支援を進言し、GHQが援助を約束したことから始まったとのことです(中村氏の著書)。

その後、ユニセフの支援も受けながら、1954年には小学校から中学校を含む「学校給食法」が制定され、日本独自の方式で学校給食が進められるようになりました。現在では、日本の学校給食は世界から高く評価され、多くの学校給食関係者が日本を視察に訪れています。

日本の学校給食が高い評価を受ける理由の一つは、児童の栄養改善を目的とした食事を単に提供するだけでなく、食事提供そのものを教育の一環として捉え、献立を活用した生きた栄養教育の媒体としていることにあります。この「食育」のアプローチにより、給食タイムは児童が主役となり、配膳や片付けを行いながら食の大切さを学びます。また、教師はこの時間に健康や環境についての補足的な解説を行います。

時に、この日本のアプローチに対して、外国の教育機関やNGOが訪れた際に「児童労働」と誤解されることがあります。これは、欧米が産業革命以降の児童労働の歴史を背景に持つための懸念ですが、日本では学校給食は教育の一環と明確に位置づけられています。

学びは頭で理解するだけでは不十分で、理解したことを行動というアウトプットを通じて、初めて本当の理解(すなわち知恵)として強化、定着すると言われます。そういう意味においても、日本人は幼い時から、学校給食の時間を通じて、食の大切さと栄養バランスの重要性について体感を通して初めて知恵として定着することができます。中村氏は、これが、急速な食の欧米化による肥満化の波にのまれなかった、本質ではないかと説きます。

学校給食の7つの目標

1.適切な栄養摂取による健康の保持増進を図ること。

2.日常生活における食事について正しい理解を深め、健全ンあ食生活をいとなむことができる判断力を培い、及び望ましい食習慣を養うこと。

3.学校生活を豊かにし、明るい社交性及び協同の精神を養うこと。

4.食生活が自然の恩恵の上に成り立つものであることについての理解を深め、生命及び自然を尊重する精神並びに環境の保全に寄与する態度を養うこと。

5.食生活が食にかかわる人々の様々な活動に支えられていることについての理解を深め、勤労を重んずる態度を養うこと。

6.我が国や各地域の優れた伝統的な食文化についての理解を深めること。

7.食糧の生産、流通及び消費について、正しい理解に導くこと。中村丁次が紐解くジャパンニュートリション(著書)より引用

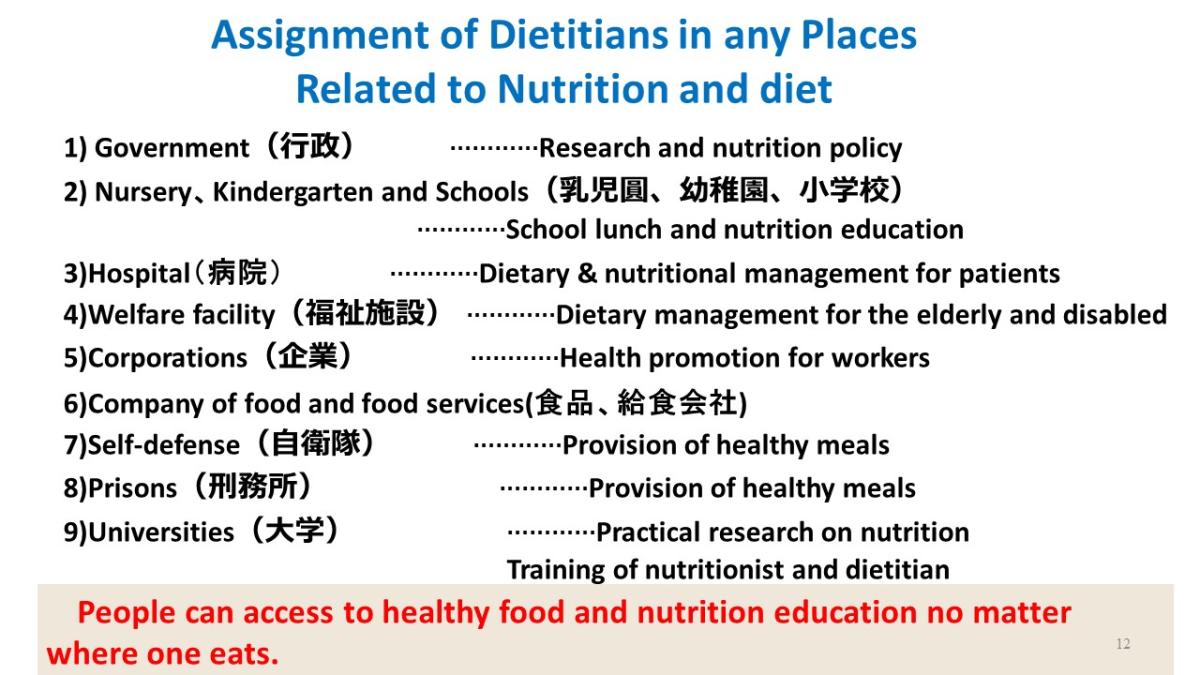

2.栄養士を軸にした国策の重要性

この素晴らしい目標を達成するためには、それを後押しする国策が重要となります。中村氏はそれを可能としたのが、厚生労働省栄養課(現、栄養指導室)が旗振り役となり、栄養士・管理栄養士を軸とした、国民のための栄養士集団による政策推進であったと言います。その典型が、2005年に、学童や生徒が健全に発育するために設けられた新たな教諭配置義務を推進する、「栄養教諭制度」の設立です。現在、この制度に則り、全国で約7000人の栄養士免許を持った栄養教諭が活躍しています。日本は栄養士を育成する大学や専門学校が194校に及び、100万人以上の栄養士を擁する栄養士大国となっています。

さらに、栄養技官としてのポストが中央行政機関に設置されている点も、国際的に見て珍しいとされています。厚生労働省栄養指導室を中心に、消費者庁や農水省など関連省庁にも栄養士のポストが設けられており、これらが栄養向上を目指す省庁間の連携のハブとして機能しています。

日本の学校給食プログラム

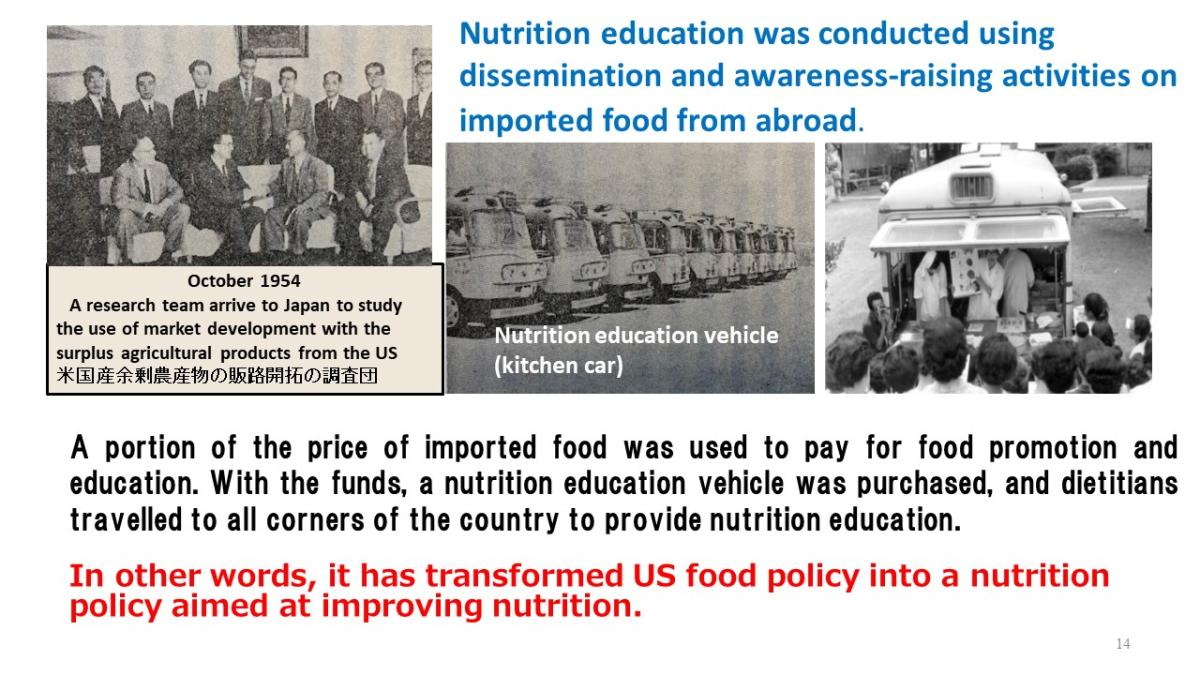

日本の学校給食が本格的に展開されたのは1954年です。この取り組みは、日本の学童の栄養向上を目的とし、同時に米国の余剰農畜産物の有効利用を図るために、米国からの小麦とスキムミルクの輸入という形で始まりました。1945年の大日本栄養士会が創設から10年を迎えた栄養士がそのプログラム推進を担いました。余剰の農畜産物を処理すると同時に、これらの農畜産物の将来の日本市場を獲得したいという米国と、手ごろな価格で日本人の栄養を改善したいという日本の思惑が一致した結果なのかもしれません。

栄養士会は学校給食の献立設計だけでなく、当時貧しかった農村地域への米国戦略物資の用途拡大にも貢献しました。具体的には、栄養教育を目的としたキッチンカーを用いて日本全国を巡り、小麦とフライパンを使った栄養価に富む新しい食事スタイルの理解促進を図りました。この栄養士キッチンカーの精神は、現在でもJDA-DATとして東日本大震災、熊本地震、能登沖地震などの際に、栄養救済の最前線に立っています。

3.企業の貢献

食は人々の日常であり、学童の栄養改善は学校給食プログラムだけで改善されるものではありません。やはり、人々はお店で食糧・食品を買う。企業が提供する食品そのものの栄養価の改善であったり、食品パッケージやCM等における企業からの栄養と健康に関する情報提供は重要な位置を占めてきます。

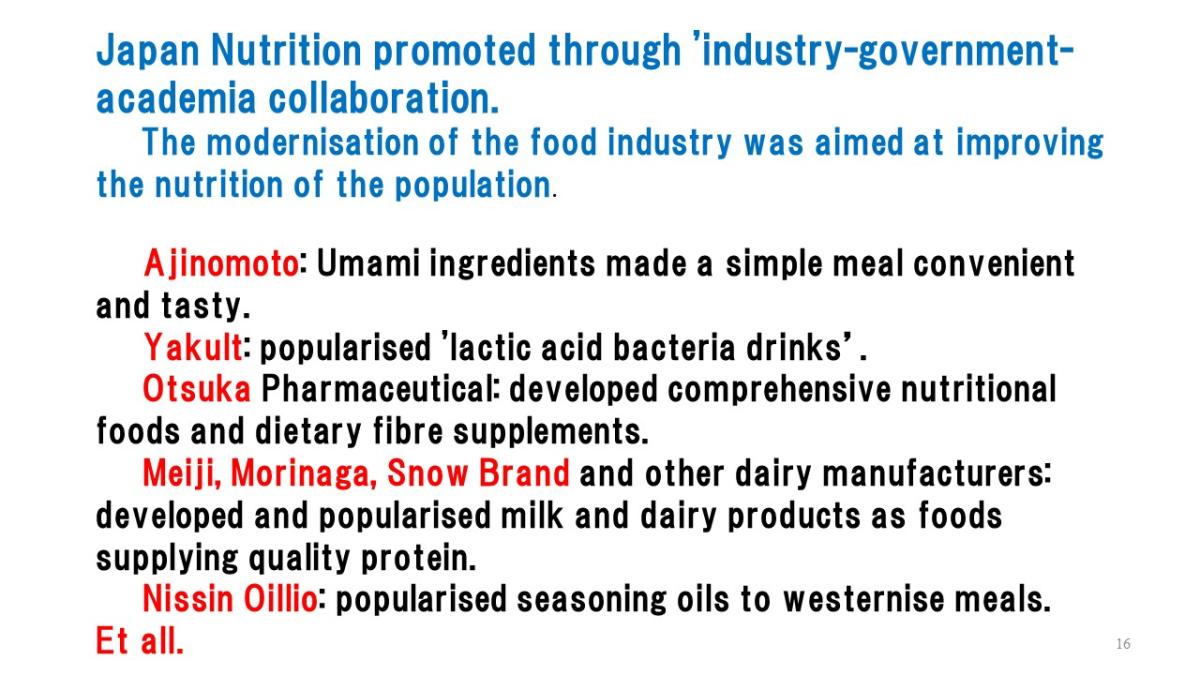

日本の食品企業はその創業時から、「日本国民の栄養改善に貢献することを企業のパーパスに入れ込んでおり、この企業パーパスこそ、日本人の健康に大きく貢献してきている」と、中村氏は言います。調味料の味の素グループ、牛乳の明治・森永・雪印グループ、乳酸菌のヤクルト本社など、その創業から製品を通じて、国民の栄養向上と意識向上に大きく貢献してきたそうです。

4.恩返し

日本の学校給食もその始まりは海外からの支援に頼らざるが得なかったのが真実です。そして、日本は裕福になり、世界の見本とも言われる学校給食制度を作り上げ、日本人を世界有数の健康長寿国へと導く大きな要因となりました。中村氏は、その恩恵を世界に還元する時代が来たといいます。

日本栄養士会は2021年の東京サミットで、ジャパンニュートリションを世界に還元ということを強く打ち出しています。その先陣はインドシナ半島のラオスの栄養改善への貢献だそうです。中村氏は、日本とも友好関係が深いインドにも日本の栄養士の知恵を活かす場があればぜひ活用でき量に尽力したいと言います。食文化の異なる巨大な国家、インドにおいても日本の知恵は必ず生きるという自信が伝わってきました。

Japanese have succeeded in preventing both low nutrition with the post-war and over-nutrition associated with economic growth. By the success of such malnutrition, our country became the world's longevity country.

In other words, rather than Japanese meal had originally excellent, it is had developed a healthy Japanese diets by the people’s effort based on nutritional policy and education

中村氏の発表のまとめスライドより転記

インドの学校給食を見学する

このシンポジウムの翌日、デリー市内の小中一貫校を見学する機会がありました。この学校はインドでもトップクラスの進学校のようで、まずは最も進んでいる学校の朝食風景を視察しました。私たちは学校の食堂と調理場を見学させてもらいましたが、特に注目したのはその“つくり”でした。校舎の中央には全体講義ができる広い空間があり、その周りを教室が取り囲んでいました。この“つくり”により、いつでも各教室の生徒たちが集まり、全体講義を聴くことが可能です。

そして、この中央の空間で生徒たちは集まり、食物の栄養についての集合教育が10分ほど行われた後、再び各教室に戻りました。朝食タイムの始まりです。この学校では朝食、昼食、そして間食が提供されているとのことでしたが、配膳の役割は大人が担っています。

学校給食の栄養管理について尋ねたところ、栄養管理の責任者は食品・栄養学を専攻したインドの有名大学出身の女性でしたが、栄養士ではありませんでした。食事の栄養管理に関する栄養士のアドバイスはオンラインで必要な時に提供されているとのことでした。また、給食の安全性に関しては、厳しいチェックリストが用意されており、各項目にサインをする必要があるなど、GLPを彷彿とさせる手順が整っていました。しかし、インドには栄養士会も存在しますが、学校給食の現場にはまだ進出できていないようです。

次は食堂と調理室の見学です。調理室は食品安全が徹底されており、とても立派でした。中村氏によれば、これでも日本の調理現場と比較してまだまだ改善する余地が多いといいます。私は、調理現場に所狭しと調理人がいることに少々驚いて、中村氏に「学校給食に携わるこれらの人の人権は十分配慮されているのだろうか」と尋ねました。日本では個別の学校に給食施設の設置から給食センター設置に移行しているとのことで、そこでは、作業員の心と体の適切な管理がなされているということで、安堵しました。

察を終えて帰ろうとした瞬間、運動場から太鼓の音が聞こえてきました。視線を向けると、炎天下で小さな子供たちがマーチングバンドの教育的行進を行っている様子が目に飛び込んできました。これは、規律の精神を教え込むための教育の一環のようです。私は思いました、「日本の学校も同じことを行っているのだろうか?」と。自由なところは自由で、一方で不自由なところは徹底的に不自由を経験させる教育が今だからこそ重要だと感じました。これは、エリート教育の一端を見るような経験であり、現在もなお日本でも同様の教育精神が育まれているのかと少し心配になりました。

インドの学校給食について考える

1.インドの「食糧権」の変遷

ここで、インドの給食プログラムを支えている「食糧権」の変遷について触れてみたいと思います。食糧に対する権利、すなわち食糧権は、生命の維持に不可欠なものであり、多くの国の憲法や国際人権宣言で認められています。日本憲法では生存権の核心部分として位置づけられており、1948年の世界人権宣言や1966年の国際規約でも強調されています。インドでは、1950年の憲法制定時から食糧権が含まれており、公的扶助や生活水準の向上を国の義務として位置づけています。

インドで食糧権の意識改革が進んだ重要な出来事の一つが、2001年の「People Union for Civil Liberties v. Union of India」という訴訟です。これは、食糧配給制度の不備が原因で起きた餓死事件を背景に、食糧権の保護を求める重要な訴訟でした。この訴訟を通じて、最高裁は社会福祉政策の強化を命じ、穀物の配給や学童への昼食提供、金銭的支援などの具体的な対策を指示しました。2002年には、インド最高裁がこれらの対策に対する適切な実施を監督するため、2人のコミッショナーを選任する命令を下しました。これにより、食糧権の具体化が進み、多くの政策が実施されるようになりました。

2005年には、最高裁による司法的立法の集成が公表され、この文書は同年に制定された「マハトマ・ガンディ全国村落雇用法」や2013年の「全国食糧保障法」の制定へとつながりました。全国食糧保障法では、食糧保障の詳細な規定が定められ、食糧権の実現と社会保障体制の持続可能な構築を目指しています。法律には、食糧配給制度の改革、女性のエンパワーメント、苦情処理メカニズムの設置などが規定されており、州レベルでの食糧配給制度の維持管理が強化されました。

2.インドの学校給食プログラム(ミッドデーミールプログラム:MDM)

インドの給食制度は、1930年にフランス政府の統治下であったポンディシェリの連邦直轄領で始まりました。独立後のインドでは、1960年代初頭にタミルナードゥ州で最初に開始され、2002年には食糧権の徹底命令のもとに、全ての州で実施されるようになりました。

ミッドデイ・ミール(MDM)プログラムは、1995年に始まり、世界最大の学校給食プログラムとされています。このプログラムは、127万以上の学校及び教育保証制度センターで1億2,000万人の子どもたちに無料の調理済み食事を提供しており、その規模は非常に大きいです。特に発育初期の子どもたちを対象にしており、教育と栄養の向上に大きく寄与しています。MDMは、子どもの栄養不良問題に対処するだけでなく、就学率や学業成績の向上にも効果的であると経済学的評価によって示されています。

ある研究によると、MDMに参加していた母親から生まれた子どもたちは、参加していない母親の子どもたちよりも身長の成長指標が高く、この効果は低所得層で顕著です。2006年から2016年にかけての発育阻害の改善にMDMが13~32%の寄与をしていることがわかりました。さらに、MDMは就学率、学業成績の向上、健康ショックからの回復にも効果的であることが示されています。

このプログラムは、女性の社会的地位向上にも寄与しており、女性の教育促進や医療へのアクセス向上が確認されています。これは、発育不全が母親の栄養不良と関連する集団において、MDMが特に重要な役割を果たしていることを示唆しています。これらの成果をもとに、MDMプログラムは栄養改善だけでなく、教育や医療へのアクセス向上、出生率の決定要因といった複数の社会経済的要素に対処し、次世代への栄養不良のリスクを減らす潜在的な手段として位置づけられようとしています。

3.COVID-19が明らかにした学校給食の社会的な意味

COVID-19パンデミックは、学校及び学校給食の社会的重要性を痛感させる出来事でした。日本では、安倍総理が緊急事態宣言を発令した際、多くの学童を持つ親が仕事を休む必要に迫られ、子供たちの昼食をどうするかという問題に直面しました。これは、保健医療、物流、生産など多くの分野の生産性にも大きく影響しました。学校や学校給食の制度は、忙しい日本人社会の根幹的なインフラとして組み込まれていることが改めて認識されました。

学校給食が停止されたことによる子供たちの心と体の健康への影響は、先進国、新興国、発展途上国を問わず、悪い方向に向かいました。この影響は所得の低い層になるほど顕著で、多くの地域で学童の飢餓をもたらしたと言われています。

インドにおいても、このパンデミックは例外ではありませんでした。全国的なロックダウンの影響を受け、学校閉鎖により通常学校で提供される無料の給食が直接配布できなくなりました。これに対応するため、多くの州では食事の配布方法を変更しました。これには、保護者が学校で乾物や現金を受け取る方法、料理人や学校スタッフによる宅配、または直接銀行振込や適正価格の店での配布が含まれていました。

これらの措置は、子どもたちが必要な栄養を確実に受け取ることを保証し、彼らの健康と学習を支援するために重要な政策です。このように、インド政府はMDMプログラムを通じて、子どもたちの栄養確保と食料安全保障を維持するために迅速に対応を試みました。これは、パンデミック下での教育と栄養のつながりを維持するために不可欠な役割を果たしましたが、残念ながら、その効果はまだまだ限定的だそうです。

4.日本とインドの学校給食の社会的位置づけの違い

今回の進歩ジウムを聞いていて、日本とインドの学校給食の違いを素人ながら感じることができました。インドと日本の学校給食制度を比較すると、目的、運用方法、社会的役割において多くの違いがあるようです。インドのミッドデイ・ミール(MDM)スキームは、栄養不足の解消と教育の普及を主な目的としています。このプログラムは低所得層の子どもたちに無料で提供されることが多く、特に経済的に恵まれない地域の子どもたちにとって重要な栄養源であり、彼らの教育参加を促す役割も担っています。

一方、日本の学校給食は、児童生徒の健康保持、栄養教育、食文化の継承に焦点を当てています。日本では自治体が学校給食を管理し、栄養士がメニュー計画を立て、専門の調理員が調理を行うことが一般的です。また、日本の給食は地産地消を推進し、多様でバランスの取れた食事を提供することで、マナーや礼儀を学ぶ教育の場としても機能しています。

学校給食の仕組みは、各国の経済状況や教育政策に基づいて設計されており、学校給食が社会における役割はそれぞれの国の文化に深く根ざしていることがわかります。

インドと日本の学校給食制度は、目的、運用方法、及び給食が果たす社会的役割においていくつかの顕著な違いがあります。以下に主な違いを挙げてみます。

目的と焦点

•インド:

・ミッドデイ・ミール(MDM)スキームの主な目的は、栄養不足の解消と教育の普及です。特に低所得層の子どもたちが学校教育を受ける機会を増やし、栄養状態の改善を図るためのものです。

・給食は無料で提供され、特に経済的に恵まれない地域の子どもたちにとって重要な栄養源となっています。

•日本:

・日本の学校給食は、児童生徒の健康の保持促進、栄養教育、食文化の継承という側面を重視しています。

・給食は栄養バランスが考慮され、食育の一環としても機能しているため、教育カリキュラムに組み込まれています。

運用方法

•インド:

・多くの場合、地方政府や学校が直接給食の調理と配布を行います。また、国際的な支援やNGOとの協力によるプログラム運営も見られます。

・食材は基本的で低コストのものが多く、地域によっては非常にシンプルなメニューとなることがあります。

•日本:

・学校給食は自治体が中心となって管理され、栄養士がメニューの計画を立て、専門の調理員が調理を行います。

・食材は地域の農産物を使用するなど、地産地消が推進されており、多様でバランスの取れた食事が提供されます。

社会的役割

•インド:

・学校給食は貧困層の子どもたちが少しでも良い栄養を得るための重要な手段であり、学校に通うインセンティブとしても機能しています。

・社会的不平等の緩和と教育機会の均等化を目指す大規模な政策の一環とされています。

•日本:

・学校給食はすべての児童生徒に等しく提供されるため、社会的平等を促進する役割も担っています。

・栄養だけでなく、マナーや礼儀、協調性を学ぶ場としても重要で、学校生活の一部と密接に結びついています。

これらの違いは、各国の経済状況、文化、教育政策に基づくものであり、学校給食が果たす役割はそれぞれの社会的背景に深く根ざしています。インドと日本の学校給食の違い 筆者の個人的見解

日本の知恵への期待

今回のシンポジウムの最後に、参加者から今年の12月に大阪で会いましょうと声をかけてくれる女性がいました。彼女はインドの学校給食の指導的立場の人のようです。どうやら、彼女が言っていたのは、12月9日から4日間、大阪で開催される世界子供の栄養フォーラム2024のことのようです。

このサミットは米国ロックフェラー財団や民間企業が支援して設立されたGlobal Child Nutrition Foundation (GCNF) が開催します。GCNFは世界中の政府が地元産の全国的な学校給食プログラムを構築し、小規模農家のための市場を開拓し、女性起業家の機会を創出し、最終的には国際援助から独立するのを支援することを目的としています。中村氏もこのサミットの基調講演の一人として声がかかっているそうです。今年は、日本の栄養士そして学校給食の仕組みに注目が集まるのは必須だと思います。

日本は第二次世界大戦後、最貧栄養国の一つとして再出発しました。日本の栄養学も他国と同様にその発展の原動力となったのは残念ながら“植民地政策”すなわち、戦争です。軍人の海と陸と空での戦闘力をいかに最大化するか、そのために必要な栄養についての研究でした。

もともと、物事の価値事態は私たちの心の中に宿っています。赤と白、善と悪は裏一体とよく言われますが、良いことでも悪いことにつながり、悪いこともよいことにつながります。それを決めるのは環境と年代が規定する文化のなかで育った私たち個人です。個人の考えが集団の考えになり、常識化し、集団の考えが個人の考えを規制し、強化する、そのサイクルが生み出す“常識の中”で私たちは生きています。このサイクルを回すため最初の考えを提示するヒトがいたはずです。それは宗教を見ると明確です。

日本の栄養士は、日本が培ってきた学校給食の知恵を武器に、世界の栄養改善の解決を導く最初の考えを提示する、サイクルの引き金を引くプロフェッショナルとして行動してほしいと思いました。がんばれ、日本の栄養士!

更新の通知を受け取りましょう

投稿したコメント