【必見】GPT4が進化して無償化した「GPT4o」とは?

このTOPICSでは、ビジネスや私生活に役立つテクノロジー関係の情報を深く・分かりやすく解説しています。

筆者は、普段、メガベンチャーでAIコンサルを行いつつ、生成AIの研修講師、下記のようなUdemyコースの講師をしている倉嶌(くらしま)です。

今回は、2024年春のUpdateで、ChatGPTが大きな過渡期を迎えたので今回は、どのような変化があったのかと社会がどのように変化するかを解説します。

<目次>

- AIの進化と無償化の波

- GPT-4oの登場: 主要な特徴とその影響

- GPT-4とClaude3Opusの比較

- 競争激化の未来: 機能面での差別化

- まとめ: AIの民主化と未来への期待

1. AIの進化と無償化の波

ついに、OpenAIが最新のAIモデルGPT-4oを無償解放するというニュースが発表されました。

この発表は全ての業界にとって良くも悪くも大きな一歩であり、多くのユーザーにとって、大きな変化になります。

これまで高性能なAIは有料サービスとして提供されてきましたが、今回の無償化は技術の民主化を促進し、より広範なユーザー層に先進的なAI技術を提供することを可能にします。

これまで、性能の低い無償のGPT3.5を使ってAIに嫌悪感や疑心を持っていた層にGPT4oが解放されることで、多くのユーザーが誕生することになると考えられます。

今夏の発表が報道されているGPT5が出たタイミングでGPT4が無償化されてこの波が来ると予想していましたが、早くも解放され、「高性能で無償」という組み合わせにより、ユーザー獲得という意味では他のLLMより一歩先に出た形になります。

2. GPT-4oの登場: 主要な特徴とその影響

GPT-4oのリリースにはいくつかの革新的な特徴がいくつもあります。

多くの人に影響する特徴を三つ挙げると下記のようになります。(今回、音声対話が人間並みということが発表されていますが、あくまで英語での話なので割愛しています。)

①無償解放:GPT4oは性能を上げながらも、アカウントさえ作れば誰しもが使うことができます。今後、GPT Storeや画像/動画解析、データ解析の機能も無償で提供する予定とのこと。

②高速性能: 従来のモデルに比べ速度が2倍になり、トークンの圧縮により長文処理が可能に。実際に使ってみたところ、AIが書くスピードは日本語では明らかに2倍以上に速度が上がっており、体感では5倍くらい早くなり、あっという間に文章が完成します。

③視覚と音声の向上: 画像や動画の解析、リアルタイム会話能力が向上し、人間に近いレベルの対話が可能になりました。

これらの進化により、GPT-4oは競合他社の一歩作をいく発表をしたことで、ユーザーにとってより魅力的な選択肢となりました。

3. GPT-4とClaude3Opusの比較

GPT-4はこれまでClaude3Opusに比べると思考の深さに疑問がありましたが、それでもGPT4はGPT-3.5に比べると非常に高い知性を持っています。

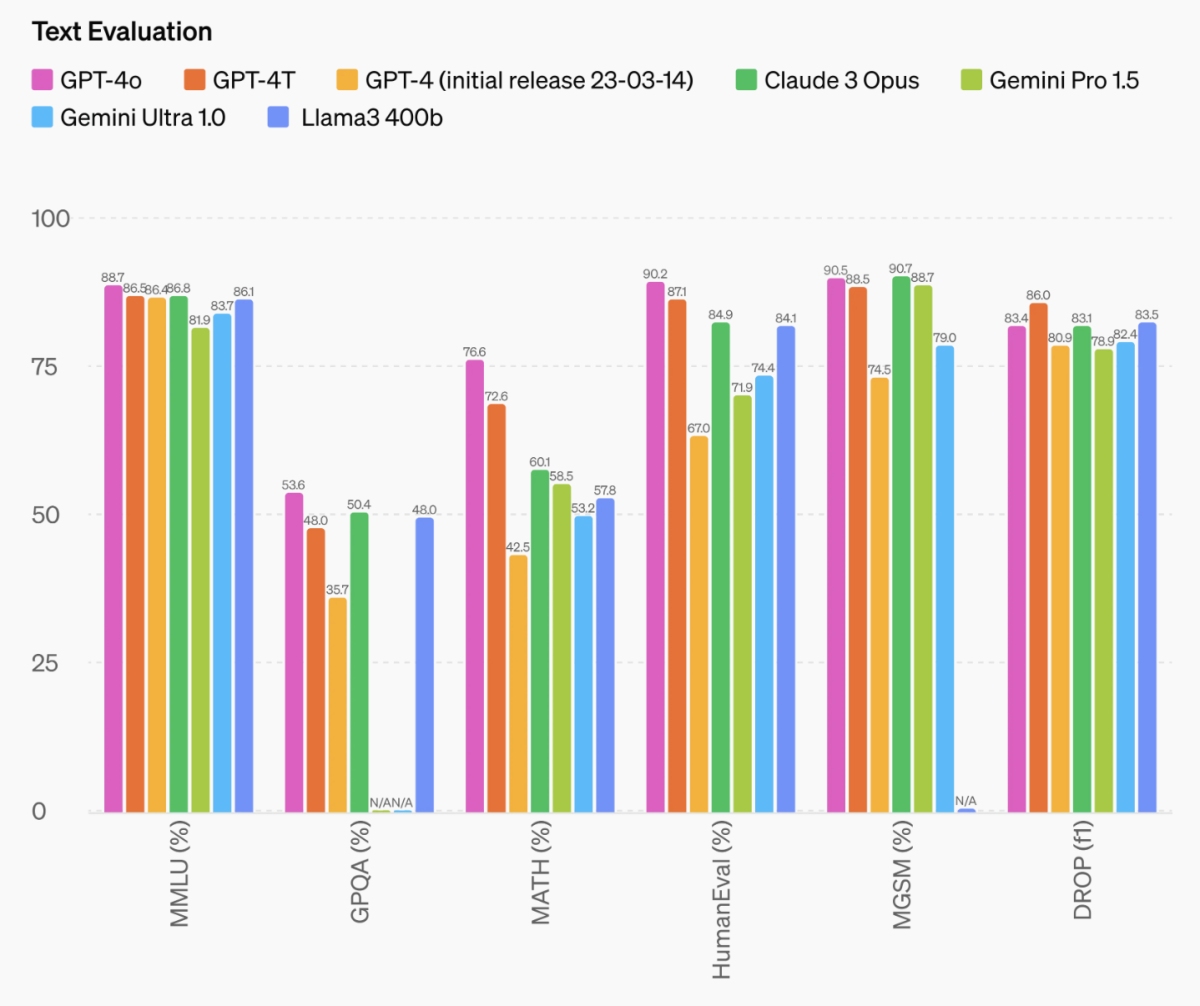

そして、今回リリースされたGPT-4oは、ベンチマーク比較でそのGPT-4を超える性能を持っています。

最近の右腕だったClaude3OpusとGPT4oで同じプロンプトを使って何パターンか試してましたが、GPT4oの書き出し速度があまりにも早く、内容もGPT4oの方が優れているように感じました。これが無料というのは信じ難いですね...

GPT-4oは各種ベンチマークテストにおいて高い評価を受けており、特に自然言語処理やコード生成においてより良い性能を示しています。これにより、AIの利用がさらに広がることが期待されます。

ただし、各社の差がほとんどない領域も散見され、AIを開発する企業としては、AIの頭の良さだけでは差別化できなくなりつつあることも見て伺えます。

そのため、これからの競争はAIの性能以外のところで繰り広げらることになるでしょう。

それでは、どのような差別化になるのか見ていきましょう。

4. 競争激化の未来: 機能面での差別化

先ほど触れたように、各種AIの性能は僅差である項目が多く、AI性能面での差別化が難しくなりつつあります。そのため、今後は機能面での差別化が重要となるでしょう。

私も含め、GPT4に有料課金している人にとっては、解約してGPT4oにするという選択肢も出てきました。

これからは用途に応じてAIを選ぶ時代になりつつあります。

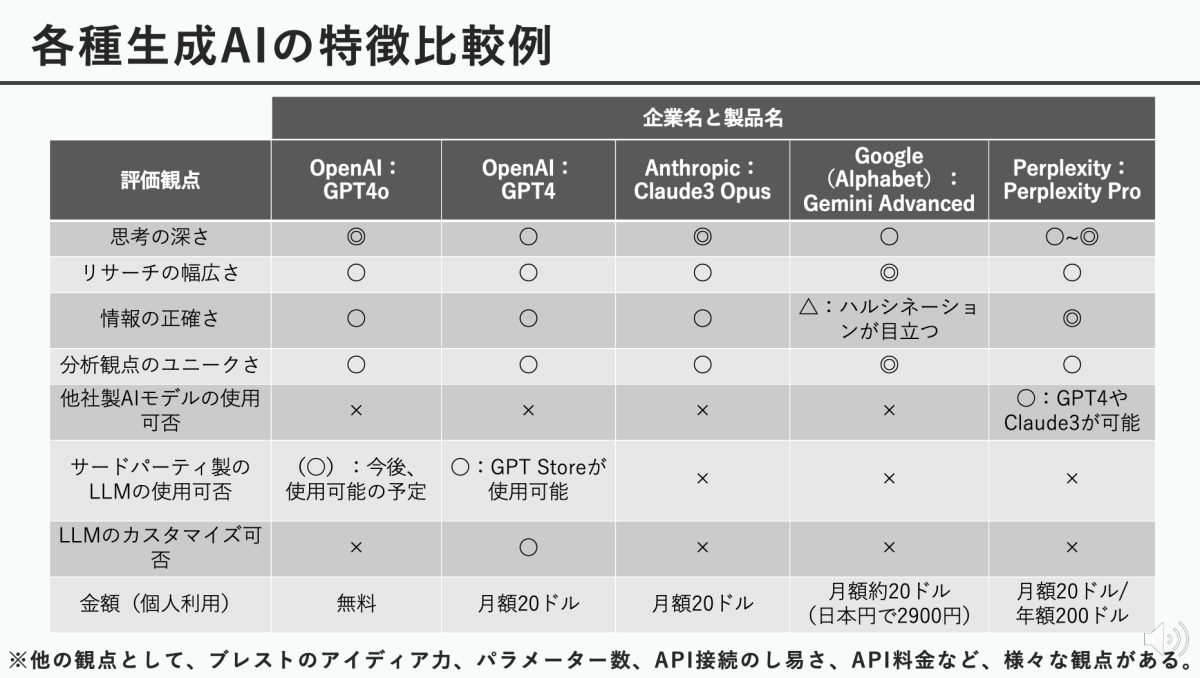

例えば、有償版で比較すると以下のような用途に応じて、AIを選ぶことになると考えられます。

- カスタマイズGPTを手軽に作りたい → ChatGPT有償版

- GPTs StoreでカスタマイズしたGPTを販売したい → ChatGPT有償版(現時点ではまだマネタイズの仕組みは入っていない)

- 有害なアウトプットを避けてAIを使いたい → Claude3 Opus(独自の「憲法AI」というルールで倫理観のチューニングがされている)

- 自分の曖昧な質問に対して補足質問を行ってもらい正確にAIと対話したい → Perplexity Pro(Co-Pilotという機能により、人間が曖昧な質問をすると、それは具体的にはどの領域に関する質問ですか?と尋ねてくれる機能がある)

こういった差別化要素により、AI企業としては自社のAIの特色を強化すると共に、個人ユーザーとしては、自分のニーズに合ったAIを選ぶことが必要になってきます。

上記以外にも生成AIには様々な違いがありますので、次のような比較表を各自が作成し、まるで自分の会社で人事を行うように、自分の用途に応じて、AIを選び、契約したり解約したりを数ヶ月単位で行なっていくことが益々重要になってきます。

5. 結論: AIの民主化と未来への期待

GPT-4oの発表は、技術的進歩と同時にAI技術の民主化を推進する重要な一歩です。

無償提供により、アクセス障壁が低下し、AIの利用が一層拡大することが期待されます。これにより、社会全体の技術リテラシーが向上し、より多くの人々がAI技術を活用できるようになるでしょう。

しかし、良いことばかりではありません。

下記の記事でも「すでにもうリーダー層の71%が、AIスキルのないベテランより、AIスキルのある若手を雇い、77%がAIによって若手でも大きな職責を担うようになる、と答えるほどになっている」と報告されているように、既存のプロが「AI+素人」にQCDで勝てなくなりつつあります。

ただし、「ベテラン+AI」vs「素人+AI」の場合、AIのアウトプットから筋のいいものを選ぶ、嘘(ハルシネーション)を見抜くといった審美眼・選球眼をを持っている「ベテラン+AI」の方が、能力は高くなることがほとんどです。

今後もAI技術の進化とともに、私たちの生活や仕事の在り方が大きく変わることが予想されます。

これからの未来に向けて、AI技術をどのように活用し、どのように社会に貢献していくかが問われる時代が来ています。

Udemyで生成AIのリテラシーを短時間で身につけるコースも提供中ですので、是非ご活用ください。

また、日経ビジネススクール様からのオファーで今夏、生成AIのミクロ編とマクロ編の2コースを製作させていただくことになりましたので、こちらも今後ご案内をさせて頂きます。

引き続き、皆さんに生成AIやテクノロジー関連の情報をお届けしてまいりますのでぜひフォローをお願いします!

また、X(旧Twitter)でも発信を行っています。ぜひこちらもご覧ください。

更新の通知を受け取りましょう

投稿したコメント