新規事業成功を連続させる組織デザイン(具体編)

こんにちは!

記事への、いいねやコメントありがとうございます!

このトピックスは、「組織と経営のデザイン」を取り扱います。「新規事業をつくり続ける組織のデザイン」がその中心テーマです。

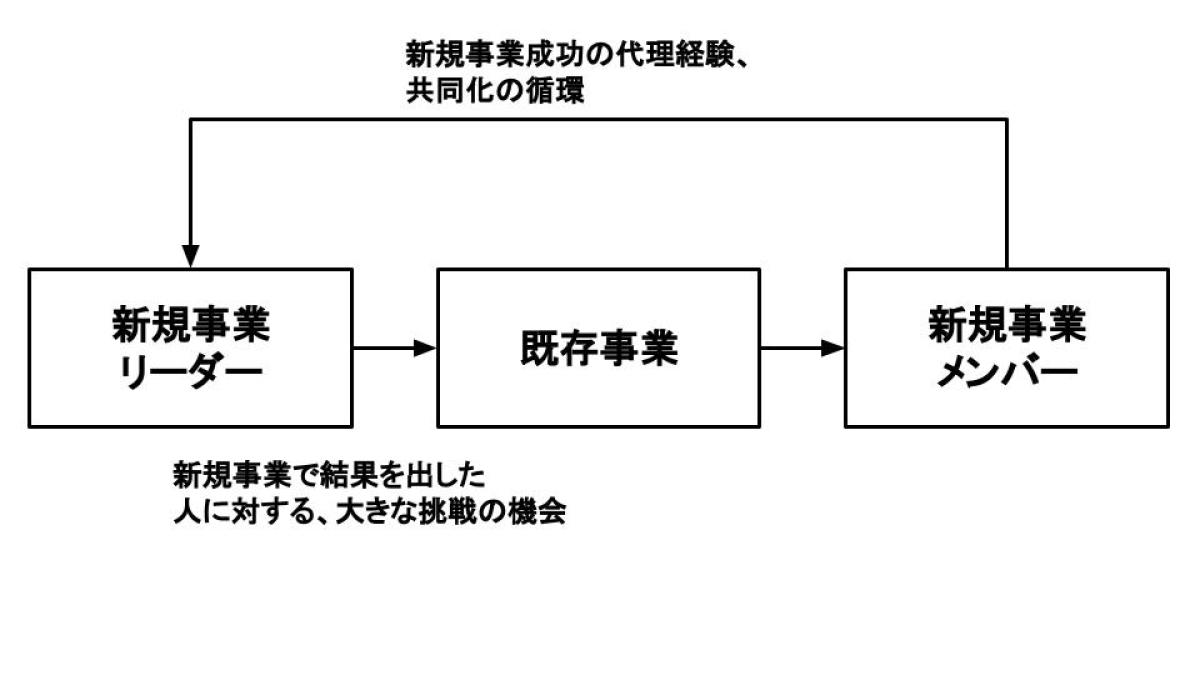

第2回の記事では社会認知論、第3回の記事ではSECIモデルを用いて、「新規事業の成功を再生産」し、「新規事業をつくりつづける組織」をつくるためには、既存事業で結果を出した方を新規事業のリーダーに任命するのではなく、ある新規事業から、次の新規事業のリーダーが生まれる循環をデザインすれば良い。

という「新規事業のリーダーの体験のデザイン」において一定の結論を出しました。

ただ、これでは抽象度が高く、実際の経営では使いにくいので、今回は、ユーザベース(私が経営する企業)における実際の例を用いて、具体化してみます。かなり主観的な内容になります。

最初の成功例を何としてもつくる

新規事業の最初の成功例をつくらないことには、「つくりつづける」も何もありません。

新規事業の最初の成功例を生み出す方法を考えてみましょう。

1. 創業者が最初の新規事業立ち上げにコミットする.

2. 起業に成功した起業家をM&Aで引き込み、新規事業立ち上げにコミットしてもらう

3. 新規事業をたくさん立ち上げてみる

大雑把にはこの3つかなと思います。最も成功確率が高いのは1です。

社会認知論における、自己効力感を生む最大要因である「成功経験」を持っており、起業に成功する過程で、新規事業の成功に必要な暗黙知も一定得ています。スタートアップであれば、創業者が次の新規事業立ち上げにコミットすることがもっとも成功確率が高い方法でしょう。

創業者が残っていない、歴史が長い大企業などの場合は、起業に似た経験を持つ人をアサインするのが有効だと思います。海外事業の立ち上げ、M&A後のPMI、新商品の立ち上げなど。

この様なプロジェクトに「成功」した経験を持つ人なら、その(新規事業立ち上げとの)類似度に比例して、新規事業立ち上げのハードさを乗り越える自己効力感や、新規事業を成功させる暗黙知を一定得ているはずです。

2も有効だと思います。他社から起業家を引き込む形なので、1の類似系とも言えます。ただ、創業者と異なり、買収されて入った会社なので、ハードな新規事業立ち上げを行うモチベーション形成が弱くなるリスクがあります。そのため、スタートアップのCEOのような株式報酬型のインセンティブ設計が重要になります。

3は、資金に余裕がある企業のみとり得るオプションです。成功確率が低くとも、多数立ち上げれば、最初の成功例をつくれる確率は高まる。

具体的には新規事業コンテストを毎年実施して新規事業を量産したり、ちょっと変わった人が新規事業に挑戦するハードルをとても低くする(やってみなはれ文化)。

この場合でも、起業経験や新規事業立ち上げ経験がある方に新規事業リーダーへのメンタリングに入ってもらうなど、代理経験、暗黙知の伝承(共同化)のデザインを設計することで、成功確率を多少上げることができるのではないかなと考えます。

ユーザベースの場合は1ですね。SPEEDAという事業を立ち上げた創業者の一人、梅田がその最初の新規事業であるNewsPicksの立ち上げにコミットしたパターンです。

新規事業の成功を連続させる

1つの新規事業の立ち上げに成功した後に、次の新規事業の立ち上げも成功させる。ここでキーになるのは第2回の記事で書いた代理経験の連鎖です。

その連鎖を起こすために、新規事業立ち上げ時のメンバーが、次の新規事業のリーダーになる。

1(創業者コミット)と2(M&Aで入った起業家コミット)のパターンであれば、成功確率が高いので、次の新規事業リーダー候補を、予めこれらの新規事業の立ち上げメンバーにアサインすることができます。なので、代理経験の循環を起こしやすい。

一方、3(新規事業をたくさん立ち上げる)の場合は1つ1つの新規事業の成功確率は中々上げられないので、次の事業の新規事業リーダー候補を、成功する新規事業の立ち上げメンバーに予め集中的にアサインすることは困難です。

この場合、新規事業立ち上げに成功した方が、再度リーダーを担当し、別の新規事業を立ち上げるのが良いと思います。

新規事業立ち上げの自己効力感と暗黙知の獲得の観点から、次の新規事業の成功確度が高くなることが期待できる。シリアルアントレプレナーのような、シリアル新規事業家をつくる。

その事業に、次の新規事業リーダー候補を、メンバーとして集中的にアサインすることで、新規事業を連続的に成功させる循環がつくれる可能性が出てくるのではないでしょうか。

ユーザベースの場合は、第3回の記事に書いた様に、NewsPicks事業の立ち上げに、少し関わった私がリーダーとなり、FORCAS、INITIALといった新規事業を立ち上げました。

それらの新規事業に立ち上げフェーズから関わったメンバーの多くは、今は別の新規事業を立ち上げていたり、既存事業で大きな役割を担っていたりします。

- FORCASの最初のカスタマーサクセス担当だった土屋、NewsPicksの最初のCTOの杉浦、FORCASの初期エンジニアのYapらによるSPEEDA Edge(米国事業)

- FORCASの最初のインサイドセールスだった大堀や初期セールスの大橋らによるFORCAS Sales

- FORCASの最初のマーケメンバーだった酒居や初期のカスタマーサクセス担当の瀬木らによるNewsPicks Stage

- NewsPicksの初期セールスの纓田やFORCASの初期セールスの小田切らによるNewsPicks Creations

- NewsPicksの初期メンバーの坂本らによる、このNewsPicksトピックス

FORCASメンバーがからんでいる新規事業を中心に5つだけ例を上げましたが、他にもユーザベースにはたくさんの新規事業が連続的に生まれています。

また、FORCASの最初のセールスだった田口はFORCASのCEOになり、事業成長を牽引し続けていますし、FORCASの最初の管理担当として入った張替は、今ではUzabaseグループ全体の経営基盤づくりを担当する役員になっています。

新規事業の成功を連続させる組織文化

代理経験や共同化といっても、うすい体験もありますよね。

例えば、ソフトバンクの孫さんの人生ストーリーを書籍で読んだ時。

読書を通じて、孫さんが起業して大成功する代理経験を得たと捉えることもできます。実際、本を読んだ後、「孫さんは確かにすごいけど、自分も同じように成功できるんじゃないか」というポジティブな気持ち、自己効力感が湧いてきます。

ただ、これは長続きしません。

また、新規事業の立ち上げにメンバーとして参加しても、リーダーのトップダウンの意思決定にただ従うだけだと、代理経験や共同化につながりません。

持続する、濃い、代理経験、共同化をどうデザインするか?

結論から言うと、

- 経営情報のオープンな共有

- 意思決定のコンテキストの共有

という2つの「共有」がキーになると考えています。抽象的に言うと、メンバーの「リーダー性」を高めるデザインです。

一部の情報のみ共有するのではなく、経営に必要な情報をできるかぎりオープンに共有し、情報におけるメンバーとリーダー間の格差を無くす。

意思決定のコンテキスト(文脈)を共有することで、メンバーが自律的に意思決定できる土台をつくる。

NetflixについてのNo Rulesという本に、「Lead with context, not control」という言葉があります。一人一人の創造性が自由に、最大限発揮されるためには、管理(コントロール)ではなく、意義・背景(コンテキスト)による組織をつくらなければならない、ということを意味します。

コンテキストの共有は、創造性を最大限発揮させるためのみならず、代理経験や共同化を深めることにも作用します。

例えば、ユーザベースでは、取締役会や全事業の経営会議の議事録が公開され、誰でもアクセスできます(もちろん、インサイダー情報等は削除しています)。

また、リーダーシップ成長ガイドというものをつくり、その中で「スピーディな意思決定とコンテキストの共有の両立」をリーダーに目指してほしい姿として共有しています。

一方、新規事業のリアルとして、

「意思決定の理由が複雑で言語化できない」

「ただでさえ大変なので、説明コストをかけたくない」

「行動量が命なので、スピーディに意思決定したい」

というリーダー側の景色があります。この景色は私もとてもよく理解できます。

ただ、リーダー一人では、結局新規事業を成功させることもできない。

経営情報のオープンな共有、意思決定のコンテキストの共有を通じて、リーダーと同じ景色を見るメンバーを増やすことは、その次の新規事業の成功確率を上げるだけではなく、今取り組んでいる新規事業の成功確率を上げることにもつながる、と考えています。

今の新規事業と次の新規事業。この2つの成功確率を同時に上げることは矛盾しない。

連続的な立ち上げではなく、連続的な大成功へ

新規事業を連続的に小さく成功させるには、ここで書いたやり方が少しは参考になるかなと思います。一方で、大きく成功させるには、ここで書いたことだけでは明らかに不十分です。

新規事業リーダーの体験のデザインについて書いてきたのですが、新規事業を大きく成功させるには、新規事業と企業全体の力との接続が不可欠で、組織全体の構造のデザインが必要になります。

ここは、現在進行形で四苦八苦しており、ぜひみなさんとともに対話、議論しながら学んでいきたい。

経営理論的には、取引コスト理論を応用した、事業間の疎結合、密結合のデザイン、それを静的なものではなく、新規事業の成長に伴い、動的にどう変化させ続けるかというダイナミズムのデザインが一つテーマになる気がしています。

例えば、今回例に用いたNetflixの組織文化を指す言葉として、「Highly aligned, loosely coupled」という言葉があります。これはまさに疎結合な組織デザインを指しています。

また、リクルートが2021年1月に事業会社7社の吸収合併を発表しましたが、これは、

「これまで組織間を疎結合モードにして、各事業の自律的な成長を志向していたが、そこで生まれた事業の成長を中央集権の力も使って加速させるために密結合モードに移行した。」

と捉えることもできるのではないかと考えています。

ただ、これはかなり大仰なテーマなので、そこに移る前に、軽い話題を書きたいな、とも考えています。どうしようかな。

感想や質問など、コメントいただければうれしいです!

更新の通知を受け取りましょう

投稿したコメント