声を欠いたテキスト、人間を欠いたテキストの時代

フランスの思想家ギー・ドゥボールは『スペクタクルの社会』(木下誠訳、ちくま学芸文庫、2003年)の中でこう書いています。「スペクタクルは、人間の活動を、見るというカテゴリーの支配下で理解した西洋哲学の企図の持つ弱点のすべてを受け継いでいる。(中略)すべての人の具体的な生が、思弁的な世界に堕落したのである」(p.21)。人間活動が「見る」ことに集約されてきた近代の歴史は、手触りのあるユニークで特殊な個人の生の経験を、没個性的で観念的なものへと変えてしまったということです。「見る」という行為には、冷めた眼差しがあります。一方的に見ている「私」がおり、他方に、徹底して受け身の見られるものがあり、両者のあいだには距離がある。近代的な主客二元論の世界が、そこには大前提としてある。「私」の優越した視線のあり方に、権力や暴力が内在していることを多くの識者が指摘してきました。つまり、スペクタクル(見る世界)の登場は、世界から「私」を疎外し、「私」を孤独にした。しかし孤独にはなったが、「私」は見る者として特権的な位置にいるので、スペクタクルの世界の中では擬似的な全能感を味わうことができる。もちろん擬似的なものにとどまるので、それはどこまで行っても「思弁的な世界」であり、出口のない、他者のいない世界であり、そのどん詰まりにおいては、やはり二重の孤独を味わう羽目になるという悲劇。

活字やフォントの方が美しい?

この歴史的プロセスにおいて、文字の登場が、「私」と世界の分離に大きな役割を演じていることを前回述べました。もともと声であった言葉が文字に姿を変えたということは、「聞く」ものであった言葉が「見る」ものへと変換されたということです。言葉のスペクタクル化です。しかし、言葉がスペクタクル化しても、長らく文字は手書きでした。印刷術が発明されても、まだまだ手書きの文字はしぶとく生き残っていた。私が子供の頃は、印刷術はまだ個人が所有できるテクノロジーではありませんでした。90年代にPCが普及し、それとともにプリンターも普及し、あっという間に手書きの文章が駆逐されてしまったわけですが、身近なところから手書き文字が消えて、まだ20年ほどしか経っていません。しかし、20年という時間は、私たちの記憶から手書き文字の情感を忘れさせるに十分な時間だったのかもしれません。手書き文字をより抽象化したものが活字なわけですが、現代の私たちは手書き文字より活字のほうが、言葉の本来のあるべき姿のような錯覚を覚えています。役所の書類や、企業間でやり取りする契約書が、もし仮に誰かの手書きの文章だったら、非常に粗野な感じがするのではないでしょうか。

以前も書きましたが、「見る」ことを中心とする近代世界は、快楽原則を重要視する世界です。手書き文字より活字、活字よりスクリーン上のフォントの方が、より滑らかです。見るものとしての文字は、視認性と判読性を高める方向へ進化しています。手書き文字は読みにくい。そこには、活字やフォントにはない、書き手の存在感と感情が露呈しています。それが手書き文字の良さなわけであり、手書き文字には活字やフォントと比べると過剰な程の情報が詰まっています。しかし、それは視認性や判読性を低める。読み手に負荷がかかる。快楽原則にしたがって、私たち現代人は滑らかで抽象的なフォントを好む。なぜなら読み取りにストレスがかからないから。こうして、声や手書き文字のような人間の手触り(人間の肉体性)を感じさせる言葉を疎ましく思うようになり、抽象的で画一的な記号である活字やスクリーン上のフォントを好む感性が出来上がるわけです。この感性は、声や手書き文字を、何となく粗野で洗練されていないものと見なし、抽象的な記号(背後に人間の声が聞こえない記号)となった文字の方を、洗練されて美しいと感じるでしょう。自然なものを不自然と感じ、不自然なものを自然と感じるパラドクスがそこに生じるわけです。

言葉から肉体性が失われる

ここ20年における、世界中での書物のデジタルアーカイブ化により、かつては現地の図書館に行かなければ閲覧できなかったような貴重な写本や稀覯書がオンラインで簡単に閲覧できるようになりました。解像度の高い映像資料となっているので、細部まで拡大して見ることができ、またキーワード検索をかけることも可能なので、浩瀚な書物のどこに自分の求める情報があるかも瞬時にわかります。「読む」書物から「見る」書物への変化は、私たちの読書を驚くほど効率化しました。しかし、効率化とは、すなわち時間の短縮です。時間が短縮されれば、どうしても経験としての質は落ちる(いや、落ちるどころか経験はなくなり、単なる情報の取得だけとなる)。ベルクソンの『創造的進化』にある有名な喩え「コップ一杯の砂糖水を作るには砂糖が溶けるのを待たなければならない」は、当たり前と言えば当たり前ですが、現代の私たちが忘れがちな真実です。現象や体験は、それを生きる時間と切り離し得ないものです。だから、無理やりに効率化して得たものは、薄い経験とならざるを得ない。写本を手に持ち、音読しながら、最初のページから最後のページまで読む読書と、スクリーン上の画面でキーワード検索をかけて横断的に拾い読みする読書とが、同じ経験であるはずがありません。それは、肝に銘じるべきでしょう。

A Iが画像を生成し、文章を生成する時代ですが、私たちがそのテクノロジーに求めるものが、快楽原則にしたがったものである限り、AIは十分に私たちの希望をかなえてくれるはずです。なぜなら快楽原則はリアリティを求めませんし、私たちにストレスを与える現実感は排除されてしかるべきだからです。AI技術を論じる議論にしばしば登場する問題として、記号接地問題があります。つまり、AIが用いる言語は、現実に対応する実物と対応していない。AIが「りんご」と書くとき、AIは現実に存在する「りんご」そのものを想定していない。その「りんご」は単なる記号でしかなく、それ以上の含意がない、という問題です。ですが、同じことは私たちの言語能力についても当てはまりつつある、と感じます。言葉が声から文字へ、手書き文字から活字へ、活字からスクリーン上のフォントへと「進化」(?)するプロセスにおいて、言葉は確実にリアルな現実世界から後退してきました。記号と、その記号が意味するモノとの距離は広がっています。私たちは倒錯的にも、より抽象性が高く、現実と乖離した言葉を好むような感性を育ててしまいました。生身の現実、生身の人間を感じさせるような言葉を避けるようになりました。この傾向は、極論を言えば、人間は自分がユニークな単独者であることを望まず、没個性的であることを、自分にも他者にも求めていると言えそうです。

スペクタクルの時代は、リアリティが揺らぐ時代です。同時に、人間はもはやリアリティを定義する不動の基準点ではなくなりつつあります。人間がリアルだと感じるものが、テクノロジーによって破壊された、という単純な図式ではありません。むしろ、テクノロジーの力により、人間の認知力や感性が改造され、人間を機械的なもの、AI的な機構へと作り変えるプロセスが近代の歴史です。大きく変容しているのは、世界というよりも私たち人間の方であり、本来の人間を非人間化するプロセスこそ、スペクタクル化が惹起した現象なのではないでしょうか。

トップ画像はUnsplashのDim Houが撮影した写真

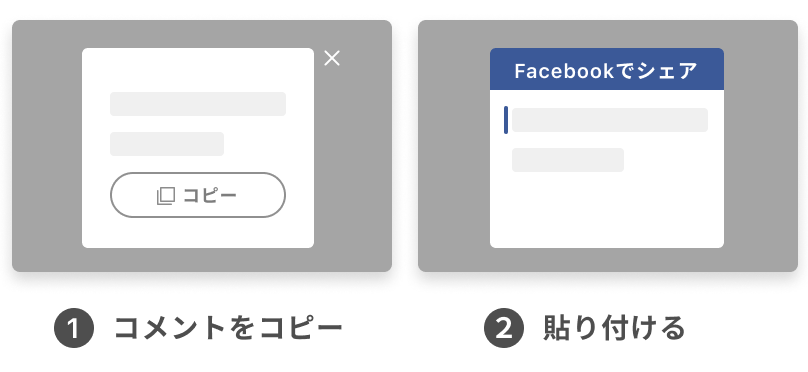

更新の通知を受け取りましょう

投稿したコメント