【都市の生物多様性】希少植物となった春の七草「ホトケノザ」

「都市緑地法等の一部を改正する法律案」が閣議決定されました

都市における緑地の質・量両面での確保に向けて~というサブタイトルがついているとおり、これまで「都市の緑」は緑被率つまり「どれだけの面積が緑地か?」ということが主眼となっていました。しかし、教育、環境、コミュニティなど多面的な価値の質に着目し、民間の力ももちいて都市のウェルビーイングに資する緑確保をしようということを意識した改正です。また、民間企業等による都市環境のための緑地購入を国が支援するという内容も盛り込まれています。

都市農業は生物多様性にどんな影響をもたらしている?

ときを同じくして

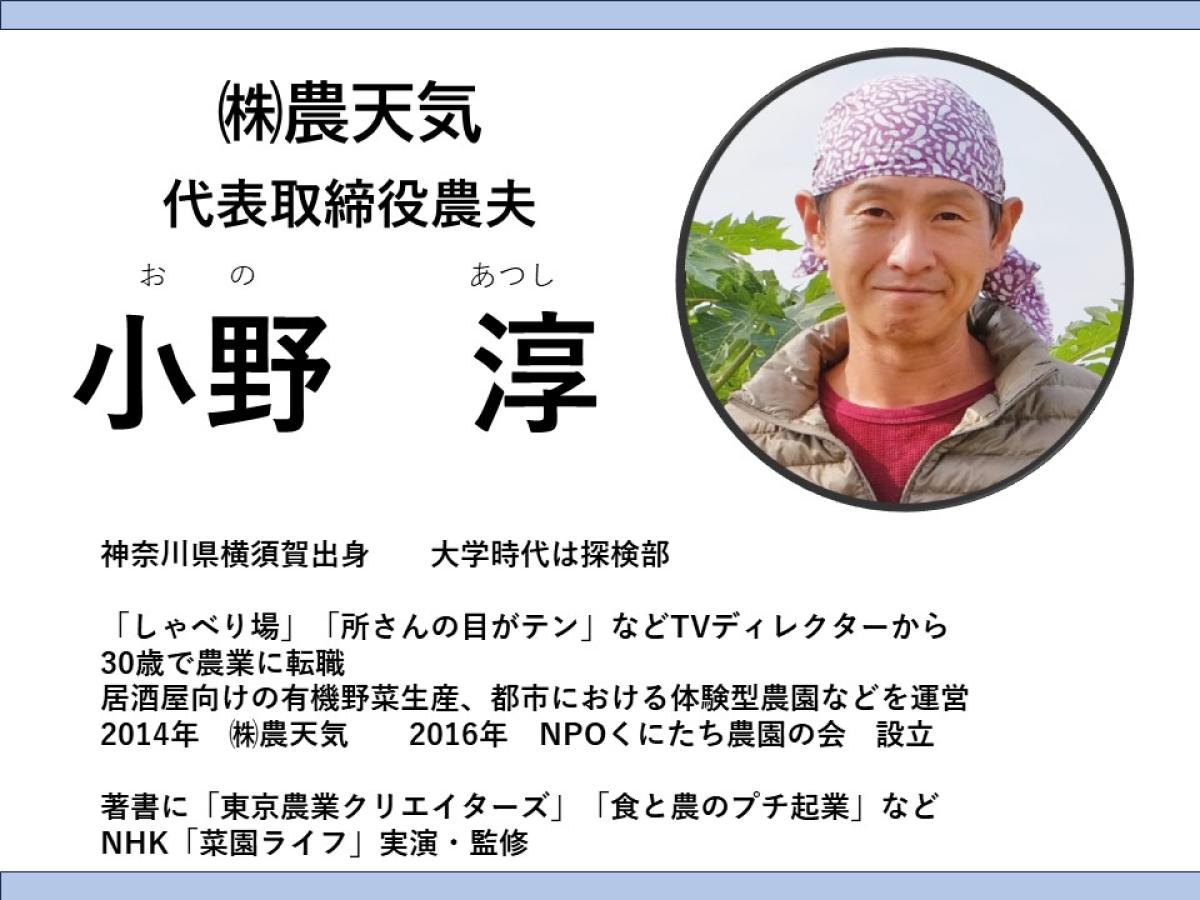

私が東京国立市で運営するコミュニティ農園「くにたちはたけんぼ」においても、都市農地が生物多様性にどのような影響をもたらしているのか?東急財団「多摩川の美しい未来づくり助成」を用いて、学術研究を3か年にわたって行うことにしました。

日本の人口激減は誰もが知るところですが、国立市も例外ではありません。しかし一方で、宅地開発、道路拡張は続いており、東京に残された希少な水田は風前の灯火です。

ただ「みどりを残そう」ではなく、どのような価値をもち、どのような観点で保全していくのか?その根拠となるデータを収集するのがこの研究の目的です。

その第一弾が「ホトケノザ」こと「コオニタビラコ」の分布調査となったのです。

春の七草といえば1月7日の七草粥で使う野菜、野草を指しますので、4月のいまは春とはいえ随分と時期外れです。でも、実は日本の水田環境に特化して生息する「ホトケノザ」(コオニタビラコ)が花開くのは今の時期です。

七草粥の時期には冬場のたんぽぽのように葉を地面にくっつけてひっそりとしていますので、実際のところ開花してくれないと特定が難しい。そのコオニタビラコがいま、激減しているというのです。

東京、国立市ではホトケノザ(コオニタビラコ)が生存!

いま一般的にホトケノザというと紫の小さい花が咲く別の雑草を指すことが多いです。こちらが春の七草だと勘違いされることも多いです。なので混同を避けて「コオニタビラコ」と正式名称で呼ばせていただきます。

でこのコオニタビラコですが、かつては日本の里山であればどこもかしこも小さな黄色い花を咲かせていたのですが、最近はめっきり減ってしまい、環境調査などをする際の生物多様性の指標ともなっているようなのです。

ということを、私も最近知りました。

しかも、よく観察してみると私たちが活動する東京都国立市の水田エリアにはまだこのコオニタビラコがかなり残されていたのです。

私たちが管理する田んぼだけではなく観察領域を広げてみたところかなりの確率で谷保の田んぼの中もしくは畔道にコオニタビラコが観察できました。

見つけたら、写真をとって、googlemapにGPSデータとともにマッピングという地道な作業ですが、いざ始めてみると宝探しのようで、結構楽しい。半日かけて歩き回ってかなり全貌が見えてきました。

コオニタビラコは日本の水田に適応して広がった植物です。

3,4月に花を咲かせ、田植えの準備が始まり水が水田に入るころには種となって、泥のなかで眠ります。10月稲刈りが終わって水田から水が引いたところで発芽、葉を広げて冬を越します。ここで春の七草として昔から食べられていたのでしょう。そして3月に花を咲かせをおそらく日本列島では4000年ほど繰り返してきたのだと思います。

それがなぜ今、激減しているのかというと、発芽して葉を広げる冬の間にトラクターで耕して、雑草を軽減するという管理方法が一般的になったからと言われています。また畔も雑草が出ないように防草シートなどで覆ったり、マメに除草剤をかけて管理することも影響しているかもしれません。

私たちの活動する谷保地域は、自家用米的に小規模で利用されている水田が多いため、江戸時代からなんとなく同じように管理されてきたことがコオニタビラコの生存にとっては都合がよかったのかもしれません。

SDGsの前に、身近な動植物に興味を持ってほしい

環境、持続性に関するキーワードは日々目にしないほどに社会に浸透してきたと感じます。学校教育や企業PRにおいてもその文脈で「社会のあるべき姿」について語られることが多くなりました。

しかし一方で「よき環境」とはどんな環境なのか?どのように都市を設計すれば持続性が高まるのかについて掘り下げられることは少ないと感じます。

私の中学生の娘に聞いてみても「うーんプラごみをちゃんと分別するとか?」「食べ物をむだにしないとか?」という感じで道徳の授業みたいな答えが返ってくるばかりで本質的な理解が進んでいるとは思えません。

ここのところ都市におけるグリーンインフラといったように緑を街中にもっと増やしていこうというような議論があったり、あるいはどこかの木を切るという計画があると反対運動が起きたりということがあります。しかし、どんな緑をどのように都市のなかに残して、あるいは新たに組み込んで、どんな環境を作っていくことを目指すのかという点においてはもっと深堀りすべきではないかと思います。

今回の研究は、私たちがいつも行っている食農教育や子育て支援活動と連動させながら進めていきます。身近にどんな動植物があってその背景にはどんなドラマがあるのか?まずはそこに関心をもつことこそが本来の環境教育ではないかと思うのです。

更新の通知を受け取りましょう

投稿したコメント