デンマークは生産性が高い、と言われる裏側

最近よく訪れている国デンマーク。

・16時にみんな帰宅する

・幸福度が高い

・産業競争力ランキングでも1位

など、すごい国だと言われます。

最近、こちらの書籍が話題になっていますね。

デンマークの何がすごいのかは、様々な方が、様々な視点で語られています。

16時にみんな自転車で帰宅をしていましたし、

国のGDP成長率も高いので、

生産性が高いのは間違えないと思います。

一方で、働き方やライフスタイルが紹介されることが多いですが…

自分がデンマークを訪れ、分析しながら感じたのは「国としての戦略レベルが高い」ということです。

デンマークは戦略的・合理的に考えることが得意な国

デンマークは幸福度の高さから優しくゆったり暮らしてしる国というイメージをもたれている方が多いのではないでしょうか。

確かに、暮らしはゆったりしているのですが、ビジネスの視点では超合理的で戦略へのこだわりが強い印象を受けています。

いくつかポイントを分けて説明していきます。

きっと、マーケティングの仕事や広くはビジネスにも活かせる視点があるはずです。

1. 他の国のモノマネをしない、競争をしない→利益率を高める

2. やらないことを決める→付加価値が生まれる仕事を見極めて集中する

デンマークの超合理的な思考のポイント2つ

1. 他国のモノマネをしない、競争しない→利益率を高める

デンマークを訪れた際に印象に残ったのは

「自分たちはアメリカのモノマネはしない」

という言葉。

独自の方針を、自分たち(国民全員)が考え抜いて創れることがデンマークの強みだと自信をもって話されました。

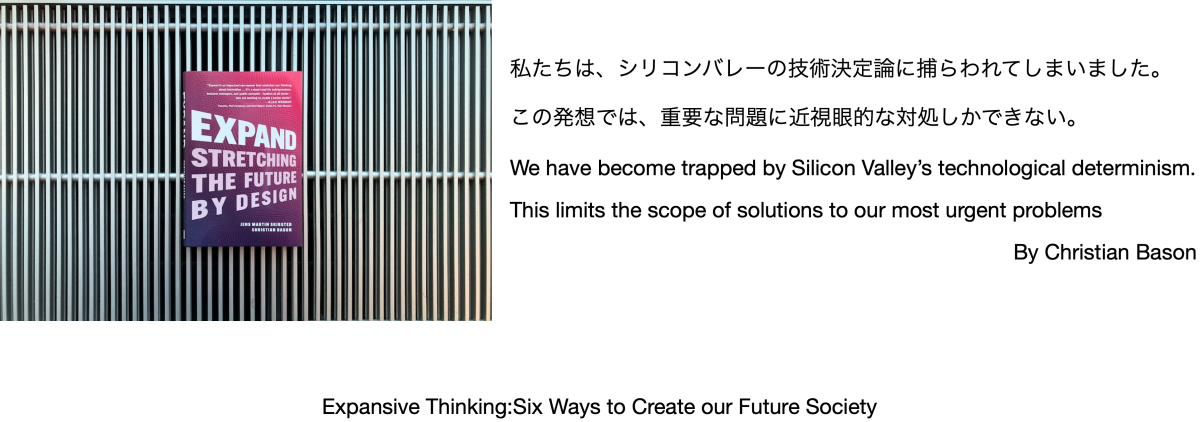

こちらは、デンマークデザインセンターの元トップである Chiristian Basonさんが書籍に書かれていた内容です。

この発言の裏側をもう少し整理していきたいと思います。

優れた戦略とは何かを改めて整理すると、

戦略には、2つの選択肢があると言われています。これは戦略論で有名なポーターの考え方。

1. ライバルと同じ活動をより優れて行う

2. ライバルと異なる活動を行う

デンマークは国として2. ライバルと異なる活動を行うを選択して成果を出しています。

サステナビリティ戦略を独自路線で

デンマークはサステナビリティ先進国として評価が高い国です。

例えば、

・風力発電を中心としたエネルギー産業に集中投資

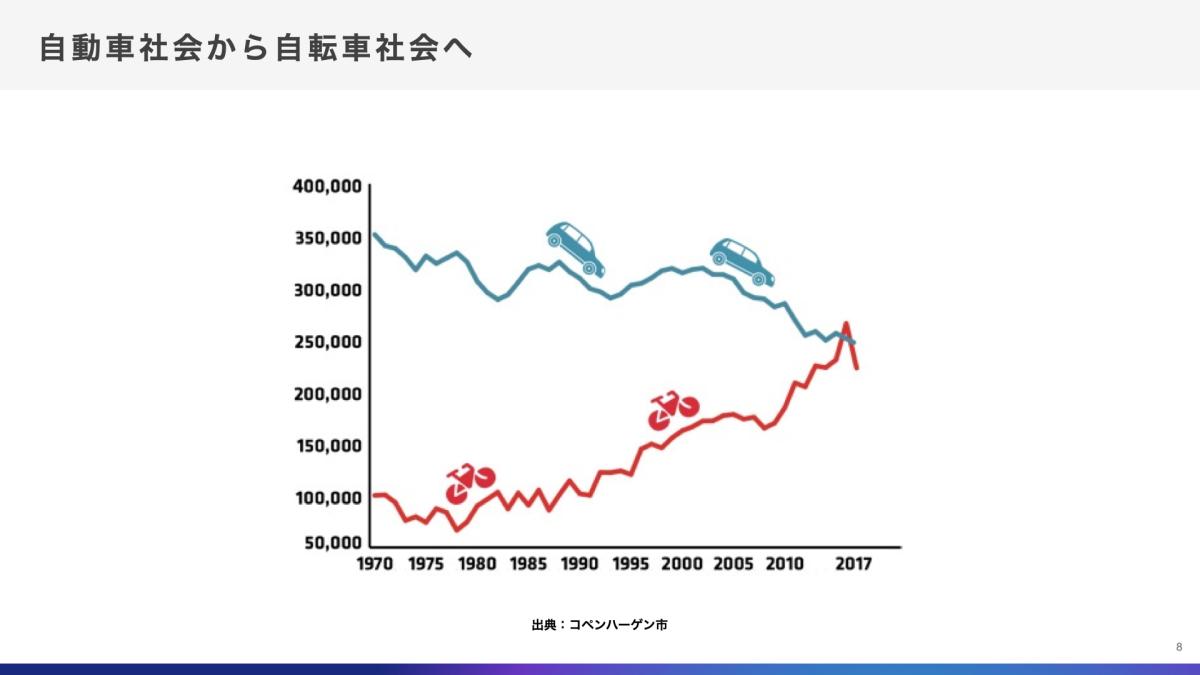

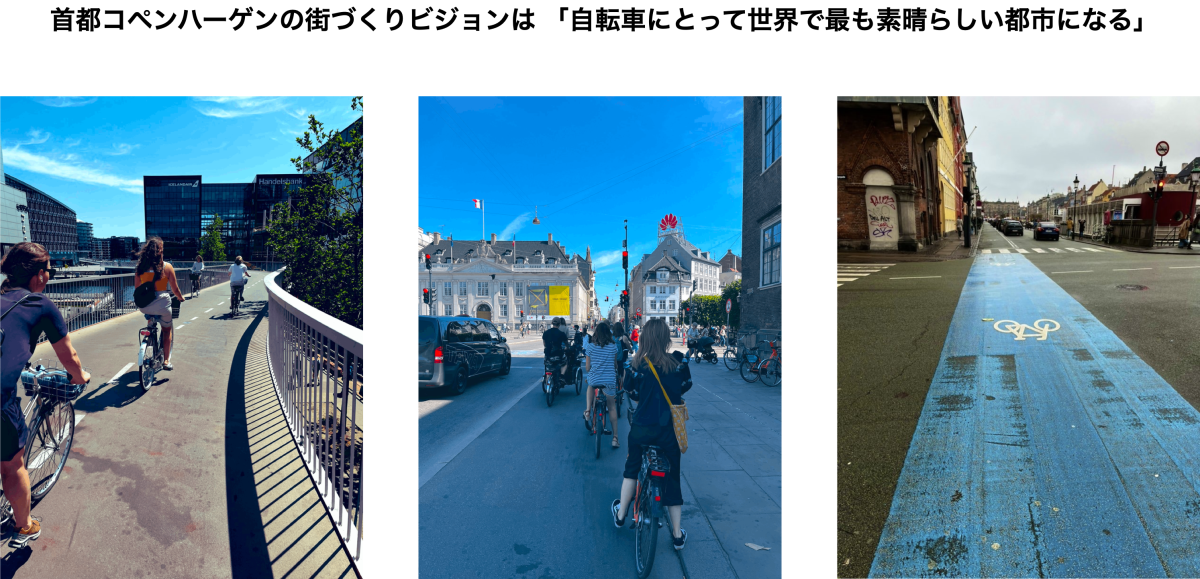

・自転車社会への転換をして、CO2排出量を都市全体で減らす

など、国としてサステナビリティ領域に資源を集中させて世界的な評価を獲得しています。

交通インフラを自動車→自転車に切り替えて、CO2排出量を削減する戦略は、デンマーク独自の仕掛けの代表例です。

自然エネルギーの産業クラスターを形成

産業の観点では、風力発電を中心としてクリーンテック領域はデンマークの注力産業になっています。

下記の団体は、デンマークの環境政策をリードする官民パートナーシップ組織です。

デンマークの風力産業では、350以上の企業が約2万 5,000人を雇用しています。技術力が高く、現在世界で稼動している風力タービンの3台に1台、洋上タービンの10台に9台が、デンマークの技術やノウハウによって生産されています。

デンマークは、風力発電の領域では世界的なシェアを獲得しています。

代表的なメーカーであるベスタスを中心に、サステナビリティ産業のクラスターを国内につくり競争力を生み出しています。

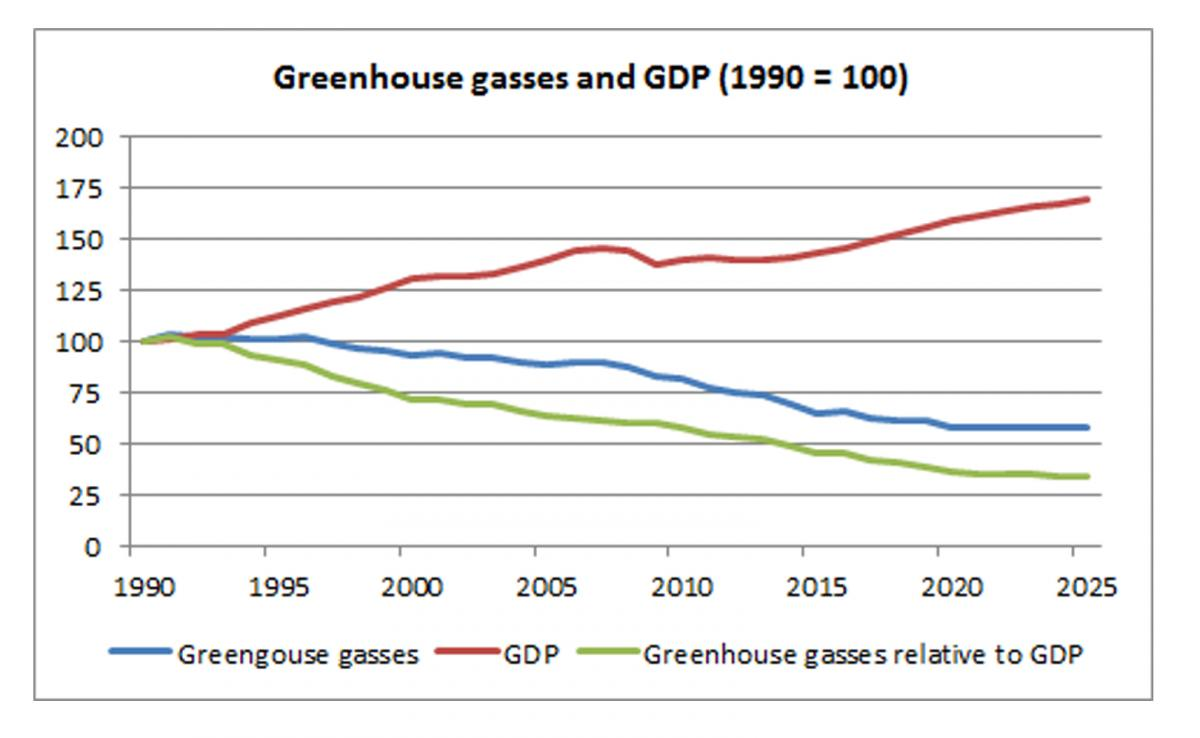

経済成長(高いGDP成長率)と高い生活水準を維持しながら、エネルギー消費と炭素排出を短期間で抜本的に改善できていることが示されています。

デンマークの幸福度が高い社会の大前提は、戦略的に競争優位を確立していることにあると考えています。

競争優位を築くポイントは、

小さい国だからこその強みを活かして、人・知識を集中して集めて、独自のノウハウを進化させる

です。

ここまで書いたような戦略思考が、小さい組織や地域がマーケティングに取り組む上でのヒントが、デンマークにあると感じています。

国として強い産業を育て、企業の収益性を高めているから、みんな16時に帰れるという流れなのではないでしょうか?

2. やらないことを決める→付加価値を生む仕事を見極め集中

2つ目のポイントは、やらないことを決める、捨てるといった意思決定です。

デンマークは、変化をつくる時に、以前やっていたことはバッサバッサと捨てています。

国全体のDX化は典型例です。

デンマークにおいて、デジタルシフトが加速した契機となったのは、2014年からe-Boksの利用が義務化されたことにより、あらゆる行政機関からの通知が郵便から電子メールに切り替わったこと、また、一般的な行政手続きはオンラインサービスを利用することが定められたことであった。デジタルの利用が義務化されたことにより、行政と市民のやりとりは92%、行政と企業間は100%のデジタル化を実現している。デジタル化の推進にあたり、過度にデジタルデバイドを恐れることなく、ITリテラシーの向上に必要な操作支援等の取組みやデジタル委任制度の実施など、様々なデジタルインクルージョン対策との両輪で進めてきたことも成功の一因と考えられる。NEC 世界電子政府ランキングNo.1デンマークにおける デジタル・ガバメントから学ぶ ~KMDの取組みから~

デジタルに切り替えるとなったら、中途半端にアナログを残さない。

100%に切り替えにいくために、入念に仕組みが設計されています。

日々の仕事でも無駄な仕事をしない

プロジェクト、組織文化においてデンマークは「無駄な仕事をしない」ことが徹底されていると感じています。

デンマーク人が組織においてやっていないことをまとめてみます。

・階層をつくらない(コミュニケーションに気を使わない)

・空気で判断しない(事実・データで判断をする)

・必要そうNice to haveな仕事はしない(Must Have絶対必要に集中をする)

小さい国だから、

・独自に取り組みことに集中をしている

・限られた資源を、どこに投資をするかを判断をしている

・無駄を生まないことにこだわる

といったことを行なっていることがわかります。

なぜ、このような思考ができるのでしょうか?

本質を見極めるクリティカルシンキングの徹底

教育で重視されているのが「クリティカルシンキング」だと現地を訪れたときに教えてもらいました。

クリティカルシンキングというのは、「本質を見極めるための考え方」です。

教育の段階からクリティカルシンキングを磨き、

無駄を見極めたり、付加価値を生む仕事を見極める思考習慣が根付いていることが、生産性の高さにつながっているわけですね。

デンマーク人が仕事を16時に切り上げられるのは、

・限られた時間の中で付加価値を生む仕事に集中している

・その前提として、付加価値を生む仕事とは何かを考え抜いている(クリティカルシンキングの徹底)

をしていると強さの根底を整理することができます。

デンマークはワークマンと似ているかも?

ここまでデンマークの強さを整理していて、どこかと似ているな…と思っていたのですが、「優れた経営をすることで有名なワークマン」でした。

ワークマンらしくないこと、付加価値を生まないことには取り組まないことを徹底していることで有名です。

ワークマンが無駄だと辞めている、やらないと決めている要素を整理してみます。

ワークマンがしないと決めていることの例です。

・他社と競争しない

・値引きをしない

・デザインを変えない

・顧客管理をしない

・取引先を変えない

・加盟店は、対面販売をしない

・閉店後にレジを締めない

・ノルマもない。

経営するうえで一番重要なのは、やはり関係者の幸福度が増えることだと思っています。売り上げがすべてでもない。みんなが気持ちよく、余裕を持って働けるのがいいですよね。そうすれば結果として、会社全体もうまく回るようになります。

デンマークと共通しているのは、「組織の生産性を高めて、関係者の幸福度が高い状態をつくること」

国と企業で前提は違うにしても、デンマークとワークマンの経営体質は非常に似ており、どちらも優れています。

デンマークは生産性が高い、と言われる裏側

国も企業も優れた成果を出す組織は「生産性を高めるパターン」は共通していると感じています。

・独自性を追求して、他社と競争をしない→利益率を高める

・やらないことを決める→付加価値が生まれる仕事を見極めて集中する

付加価値を生む仕事の見極めをなしに、

・16時に帰ろう

・集中して目の前の仕事に取り組もう

では、本質的に変化は生まれないと考えています。

幸福度が高い社会は、強い産業や経営の仕組みがあって成り立つのだと思います。

マーケティングに関わる人の役割とは何でしょうか?

自分はこれかなと、デンマークの強さを分析しながら考えています。

・付加価値を生む活動に組織が集中できる状態をつくること

・付加価値が生まれた結果、関わる全ての人が幸福になること

改めて、目の前の仕事に忙しくなるのではなく、優れた戦略づくりにこだわっていきたいと思っています。

プチ補足

デンマークデザインセンターを訪れた際に、自分たちがやっていることは「マーケティング」だとの発言を聞いて、とても励まされましたというツイートを貼っておきます。

国営のデザインコンサル組織「デンマークデザインセンター」を訪問し、話を聞くことができました。

— 黒澤 友貴 (@KurosawaTomoki) January 25, 2024

複雑な問題解決に取り組むファシリテーターに必要な考え方は何か?

と質問をしたところ…

「マーケティング」との回答。… pic.twitter.com/NEJcKb359o

今後も、「外」からマーケティングの可能性や本質を探っていきたいと思います。

更新の通知を受け取りましょう

投稿したコメント