RPGは「ロマンティック」?——知られざるロマンス史を紐解く⓵

RPGの一大源流は「ロマンス」にあり。いえ、恋愛の話ではありません。「ロマンス」とは西洋中世において人気を博した文学的ジャンルの一つ。それは小説(「ノヴェル」)が主流となる以前の呼び名で、かつての隆盛を極めたエンタメ・ストーリーでした。現在、その中心的養分はポップカルチャーの中に流れ込み、RPGはその領域の一つのように思います。では、RPGに継承される「ロマンティック」とはどのようなものでしょうか。以後数回に分け、「ロマンス」なるもののルーツと性質、そして発展について考えてみます。

RPGとロマンスの関係、といわれてもピンとこないかもしれません。RPGでロマンスといえば、当時のスクウェアで『FF』シリーズと並び、ゲームボーイ初のRPG『サ・ガ』シリーズ(1989年、第一作『魔界塔士Sa・Ga』)、そしてスーパーファミコン用ソフトとして『ロマンシング サ・ガ』 (Romancing Sa・Ga, 1992年)という作品がありました。得体のしれない二文字のカタカナ(これは中世北欧の散文物語を指す)はさらに「ロマンシング」がのっかることで魔力を増し、いつしか「ロマサガ」なる愛称で親しまれるように。この「ロマンシング」は当時どういったニュアンスで理解されていたのでしょう。

何より「ロマンス」から連想する要素は「恋愛」や「ラブ・ストーリー」でしょう。真っ先に浮かぶ広瀬香美「ロマンスの神様」(1993年)を筆頭に、数多の曲が純情や恋心をロマンスなる語にのせて歌い上げています。〈Boy Meets Girl 恋する気持ち何より素敵な宝物〉——ロマンスはフィジカルな欲求というよりも相手を想う気持ち、心情的傾向を表します。他にも先日結婚したKinKi Kids「ジェットコースター・ロマンス」(1998年)、「愛に気づいてください」のペニシリン「ロマンス」など。米米CLUB「浪漫飛行」(1990年)の「浪漫」はロマンスの漢字表記(最初にこの当て字を用いたのは夏目漱石)です。「男のロマン」にみられるように「ロマン」とすると、男性の夢や憧れ、情熱や理想を追い求めるさまが連想されます(1950年代から日本語の「ロマンス」と「ロマン」の意味上の分化が起こったそうです)。そういえば、昨年末の漫才の大会で優勝したのは「令和ロマン」という二人組の男性漫才師でした。

「ロマンス」と「ロマン」——「ロマンティック」(“romantic”)は両者の形容詞にあたります。時期は前後しますが、アニメ『ドラゴンボール』のエンディングナンバーに橋本潮が歌う「ロマンティックあげるよ」(1986)という曲がありました。メロディーとともに、画面には主人公の孫悟空と旅をともにする女性ブルマの姿、窓越しに反射した物思いにふける彼女の印象的な姿が映し出されます。一番の歌詞は以下の通りです。

おいでファンタジー 好きさミステリー

君の若さ隠さないで

不思議したくて 冒険したくて

誰もみんなウズウズしている

大人のフリしてあきらめちゃ 奇跡の謎など解けないよ

もっとワイルドにもっとたくましく 生きてごらん

ロマンティックあげるよ ロマンティックあげるよ

ホントの勇気見せてくれたら

ロマンティックあげるよ ロマンティックあげるよ

トキメク胸にきらきら光った夢をあげるよ

「ロマンティック」とは「トキメク胸にきらきら光った夢」、つまり意中の相手への想いでしょうか。この曲はオープニング主題歌「魔訶不思議アドベンチャー!」(1986年)のカップリング曲ですし、悟空の「アドヴェンチャー」と対を成す選曲となっています。元気溌溂な悟空と静かに佇むブルマ——ヒーローの活躍とそれを支えるヒロインの愛という構図が印象づけられます。

ただ、「ロマンス」ではなく「ロマンティック」とすることでダイレクトな「恋心」よりもやや漠然とした空気を漂わせます。しかも興味深いことに、実際のアニメではブルマは悟空の恋人ではありませんし、どちらかというと好奇心旺盛なお転婆ガールです。エンディング曲で垣間見せる物憂げな表情は、実際の彼女のイメージとは大きく異なります。また、この様子はエンディング曲の縁取るワンシーンであって全てではありません。歌詞と映像を照らし合わせみると、「不思議したくて冒険したくて誰もみんなウズウズしてる」と呼応する形で、夕日を眺めるブルマが「ドラゴンレーダー」を手にし、自らの装備を整えています。これは彼女の「未知なる冒険」への関心、つまり悟空の「アドヴェンチャー」と向き合う意志のようなものを表しています。この点で、〈ロマンティックあげるよ〉とはヒーローに捧げる一方向的な恋情というよりは、彼女自身にも向けられた内なる願いのように受け取れます。「ファンタジー」「ミステリー」「不思議」「冒険」「奇跡の謎」に立ち向かい「ワイルドにたくましく」生きる——これがブルマの「ロマンティック」なのです。

このようにみると、「アドヴェンチャー」と「ロマンティック」は別々の領域にあるというよりも、「未知なる何か」を志向する点でむしろ重なり合うコンセプトのようです。この両者の近しい距離は図らずしもロマンス・ジャンルの原点に立ち返らせてくれます。英語の「ロマンス」(“romance”)はフランス語からの借用語でおおよそ700年の歴史がありますが、当初の語義は以下のようなものでした。

特定の騎士の英雄が繰り広げる伝説的あるいは驚異的冒険(「アドヴェンチャー」)に関する中世の物語(最初は韻文、後に散文)Oxford English Dictionary, Ⅰ. 1

ロマンスとは “adventure”「冒険物語」に他なりません。恋愛に関連する語義が確立したのはごく最近。中世のロマンスにも恋愛的要素は含まれますが、それはジャンルを定める主題ではありませんでした。ロマンスがいわゆる「恋愛関係」を意味し始めたのは19世紀、「恋愛物語」という文学ジャンルを確立したのは20世紀に入ってからのことです。本来のニュアンスを嗅ぎ取りづらくなっていますが、ロマンスとは元々「摩訶不思議アドヴェンチャー」とかかわりの深いストーリーだったのです。

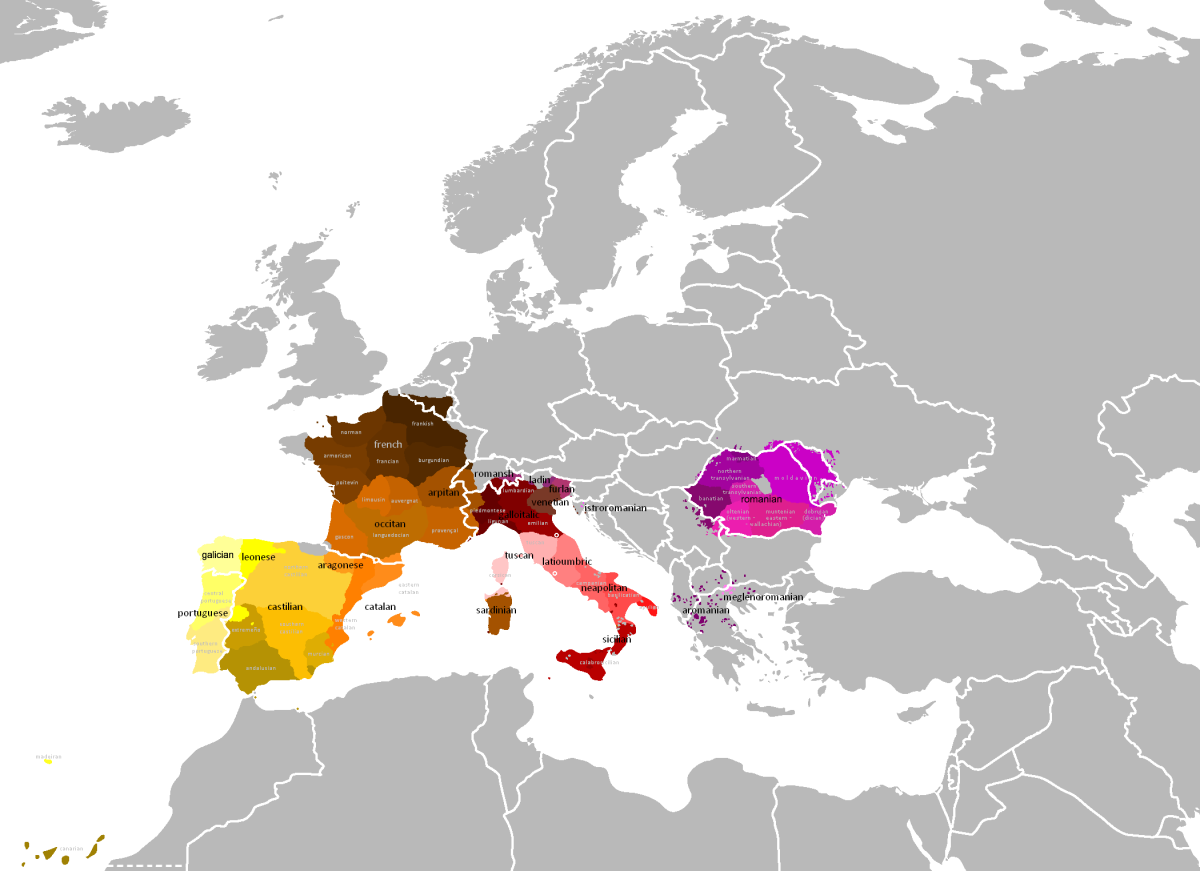

ロマンスの語源を遡り「冒険」へと紐づく過程を確認してみます。厳密にいうとロマンスとは「恋愛」でもなければ「冒険」でもなく、「言語」の一形態を指す言い回しでした。“romance” の綴りにあるように「ローマン」、すなわち地中海沿岸全域を中心に広大な版図を治めたあの「ローマ」帝国に関連します。5世紀に西ローマ帝国が崩壊すると、各地では彼らの公用語であった「ラテン語」が徐々に変質していきます。現地の話し言葉とも交ざり合い独自に発達していった「ローマ風の」言葉——これが「ロマンス」の原義にあたります。各地域の「ローマ風の」言葉が次第に別々の言語として認識され、現在のイタリア語、フランス語、スペイン語、ポルトガル語、ルーマニア語などへと発展していきました(言語学的ではラテン語から派生した子孫たちは「ロマンス諸語」と総称されます)。

12世紀半ば、文化の先進国となったフランスは、ラテン語の文芸作品を自分たちの言語へと翻訳する「ロマンス化/ロマンシング」の動きを先導しました。やがて、「ロマンス」はラテン語に対する「(古)フランス語」を指すようになり、さらにこの過程が進むと「フランス語で書かれた物語の内容や性質」が「ロマンス」と称されてゆきます。時代設定に縛られずかつ多様なモチーフを扱うロマンス作品は、当時の宮廷文化や貴族の生活の理想を映す娯楽性の高い物語でした。中でも、ブリテン島の先住民である英雄アーサーを中心とした騎士道物語は、ロマンス・ジャンルの方向性を色付けるほどの人気の題材となりました。「アーサー王ロマンス」の主な登場人物は高貴な騎士、見知らぬ土地をゆく彼らの「冒険」がベースとなります。放浪と帰還、試練と武勇、貴婦人の救出や愛の探求といったモチーフに加え、冒険には驚異や魔法、想像上のモンスターとの戦い、異世界探訪といった非現実性が伴います。

「冒険」と「ファンタジー」の織り成すロマンスの世界——遍歴の騎士はブルマのように「不思議したくて冒険したくてウズウズ」し、「アドヴェンチャー」と遭遇しては武勇や名誉を示していきます。本来、“adventure” とは “to [ad] come [venire]”「来る」「何かが降りかかる」、つまり「運命」や「偶然の出来事」を意味する語でした。そこから特に騎士道物語の文脈になると「リスクを伴う冒険」へと転じていきました(フランス語から借用した中世の英語では “aventure” で、“d” は近代以降に挿入)。騎士道ロマンスにおいてアドヴェンチャーは必要不可欠な要素だったわけです。

「摩訶不思議アドベンチャー」に満ちた「ロマンティック」な物語——西洋中世の一大ジャンルは現代のRPGのたしかな下地となっていることでしょう。ただ、そのジャンル自体に待ち受ける近代以降の〈冒険〉は平坦ならず。これはほんの序章、今後もロマンス・ジャンルの受容史的観点から、現代のRPGに至る筋道について考察を巡らせていきます。

追記:フランス語の “aventure”「アヴァンチュール」は「アドヴェンチャー」と同語源で「情事」を意味します。今ではあまり聞きませんが、昭和の日本では映画や小説でよく使われたようです。「ひと夏のアヴァンチュール」や「旅先でのアヴァンチュール」——「不倫」「浮気」などというより「アヴァンチュール」と表現したほうが悪徳を隠し、少々健全なイメージがもたれるからでしょうか。時は移ろい、今ではアヴァンチュールなる言葉自体が入り込むことのできない時代になりつつあります。

時にリスクを伴う「恋」の駆け引きは未知なる「冒険」そのもの——両者が次第に恋愛的色彩を強めていった所以が理解できるでしょう。

更新の通知を受け取りましょう

投稿したコメント