過ぎ去りし〈ロマンス〉を求めて——知られざるロマンス史を紐解く⓶

記憶はおぼろげながら、なぜか脳裏を離れないRPGが二作。

一つは『MOTHER 2 ギーグの逆襲』——1994年に任天堂より発売されたスーパーファミコン用ソフトで、「マザーツー、マザーツー」と呪文のように連呼されるCMからしてなんだか異様でした(若きキムタクの姿が)。ゲームの主人公は赤い帽子がトレードマークの少年ネス。彼の住む田舎町にある日、巨大な隕石が落下、10年後の未来から来た地球外生物と遭遇すると、主人公は自分が地球を救う存在であると告げられます。このSFチックな幕分けもさることながら、驚いたのはその現代風のセッティング、HOTEL、DRUG STORE、POLICEなどの英単語が並ぶ街並みです。

冒険に出る直前、電話が鳴り響くと主人公の父親の声が聞こえてきます——「パパのところに電話をすることで冒険の記録がつけられる・・・銀行口座に30ドル振り込んであるからキャッシュカードを使ってATMから引き出してくれ」。何の変哲もないセリフですがRPGの世界では違和感を禁じ得ません。そして道中も、地元の警察官と戦ったり、ハンバーガーを食べて体力回復したり、写真家が度々現れ記念撮影を撮ってくれたり。挙句の果てには「子どもはうちでニンテンドーでもしてればよい」と会話からこぼれ、ハッと我に返る瞬間もありました。

もう一作は、1997年にアスキーより発売されたプレイステーション用ソフト『Moon』。オープニング、月夜に照らされパジャマ姿の少年がテレビの前に登場し、RPGをプレイし始めます。我々はそのプレイ画面を共有するという劇中劇の幕開け。ラスボスと思しきドラゴンに9999のダメージを与え続ける最中、背後から母親の声が響きます——「こら、テレビゲームなんてやめてはやく寝なさい」。それに従う少年でしたが、やがてブラウン管の「砂嵐」画面に吸い込まれ、実際のゲーム世界に入り込むと、そこは人形劇を見ているような童話風の世界「ムーンワールド」。透明人間となった少年は巨大な剣を携えた勇者の後を追います。血沸き肉踊るモンスターとの戦いはなく、ただその勇者に殺されたモンスターたちの迷える魂から「ラブ」(愛)を集めて成長してゆきます。テーマ曲のように流れていたドビュッシーの代表作『月の光』、その美しくやさしい旋律は異色のRPG体験を包み込むようでした(今も脳内にこだまします)。

『Moon』のCMキャッチコピーはずばり〈もう勇者しない、愛と平和のRPG〉——「勇者」を動詞化し、さらに否定。この宣言高らかに、冒険の節々でジャンルのお決まりを裏切り、RPGの根本を問うような場面や行動が盛りだくさん。当時、どこまで認識できていたかは分かりませんが、『MOTHER 2』や『Moon』がとかく印象に残っている理由は、既存のRPGと異なる路線をゆく意欲作だったからでしょう。RPGといえば、ある程度相場が決まっていました。それは『ドラクエ』や『FF』のような現実とは異なる「魔法」空間の中で「勇者」が悪を挫くという筋書き。「西洋中世風ファンタジー」に立脚した別世界没入型が徐々にRPG然と化していたのです(今更ながら当時はRPGではなく「ロープレ」と呼んでいたような気がしますが)。そんな中登場したこれらの異種作。模倣やもじり、パロディやメタ的視点の導入によってジャンルの世界観を増幅増強していったのではないでしょうか。

僅か数年間のこととはいえ、初期のRPGが歩んだこの軌跡は〈前回のトピックス〉でみた「ロマンス」の歴史とも奇妙に交差してきます。大きく見れば、日本のRPGは西洋ファンタジー史の一ページ、もっといえばその源流を成す「ロマンス」の一系譜に連なる、そのように私は考えています。「冒険ファンタジー」を王道に据え人気を博したロマンス・ジャンルも、時代とともに様々に享受されてきました。とくにファンタジーを属性にもつことから、現実の出来事やリアルな日常との対比の中でその有用性が問われ、存在意義が危ぶまれることもあったのです。ただ逆に言えば、RPGへと流れ込んだロマンスのたくましい生命力は逆風や苦難の中で培われたのではないでしょうか。

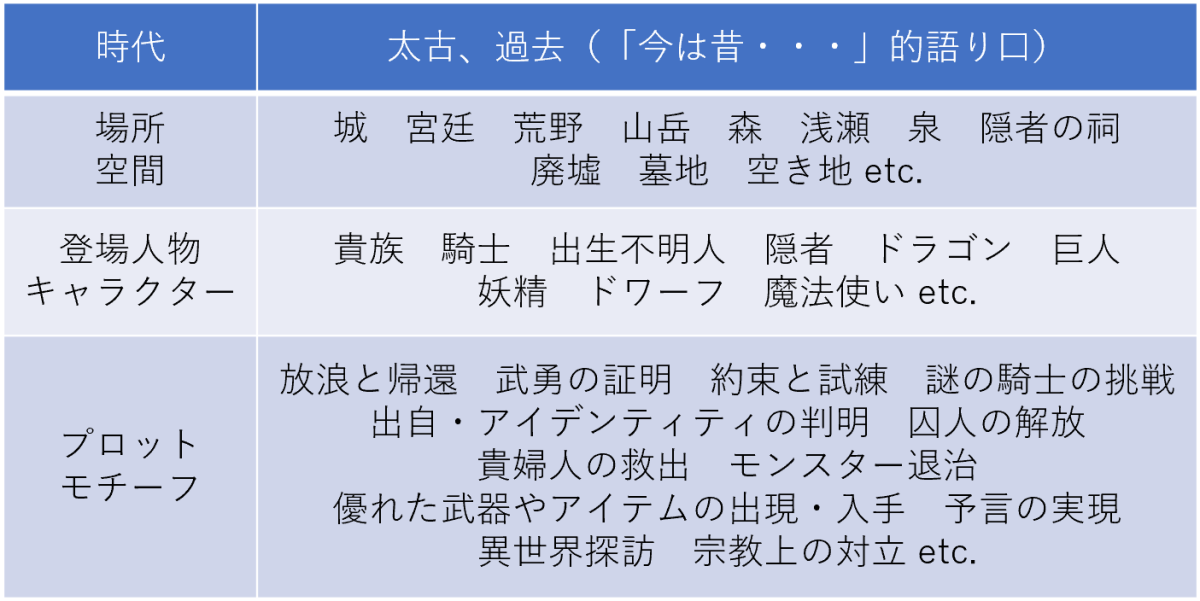

前回に続き今回のトピックスでは、中世文化を彩る一大エンタメであったロマンス・ジャンルが一転、その人気を落としていった経緯と要因について考えてみます。その前に、改めてRPGと共通するロマンスの要素を幾つか紹介します。

勇者の冒険を基調とするRPGではモンスターとの遭遇をはじめ、不思議なイベントが付きものです。例えば、騎士が深い森を進み〈空き地〉に出たら必定、何かが起こるように、RPGのフィールド上においても森の中で一か所ポツンと他とは違う模様があれば身構えないでしょうか。荒野に佇む祠、洞窟に転がる屍、大海原の渦巻きしかり。そもそも初期のRPGでは「囚われの姫君」を救出することが冒険の大義でしたし、後続の作品でも多かれ少なかれ踏襲されました(名作『クロノ・トリガー』では王女の誘拐と救済が最初のエピソードで、真っ先に解決をみます)。中世ロマンスに現れる数々の「アドヴェンチャー」を我々はRPGの中で追体験しているのです。

さて、中世ロマンスは近代に入ると、その人気に翳りが出始めます。とりわけ騎士道ロマンスの華やかな理想的世界は一転して前時代の遺物と化し、揶揄や嘲りの対象とさえなってしまいます。騎士道ロマンスの衰退を象徴するのはセルバンテス作『ドン・キホーテ』( 1605年)というスペイン文学作品です。誰しもが一度は耳にしたことのあるドン・キホーテとは本作の主人公で、スペインの地方の村に住むこの郷士は齢50歳に差し掛かる頃、騎士道の物語世界にどっぷりはまり込み、日夜読書に埋没するうちに正気を失います。

彼の頭は本のなかで読んだもろもろのこと、例えば魔法、喧嘩、戦い、決闘、大怪我、愛のささやき、恋愛沙汰、苦悩、さらには、ありもしない荒唐無稽の数々からなる幻想でいっぱいになってしまった。つまり、書物のなかで展開される、こうした仰々しい、雲をつかむような絵空事が彼の想像力の首座を占め、その結果、騎士道物語のなかの虚構はすべて本当にあったことであり、この世にそれほどたしかな話はないと信じこんでしまったのだ。セルバンテス著・牛島信明訳 『ドン・キホーテ(前篇一)』岩波文庫, p. 45.

彼に残された人生の選択はただ一つ、自らが物語の世界を体現すべく遍歴の騎士となり正義をかけた冒険に出発することでした。案の定、彼は妄想に支配され、羊の群れは軍勢へ、宿屋が立派な城砦へ、立ち並ぶ風車は残忍な巨人へと脳内でシフトし、穏やかな日常は滑稽な幻想世界へと変貌するのです。作者の真意については意見が分かれるようですが、『ドン・キホーテ』は中世ロマンスの露骨なパロディでありつつ一方でそれを温かく弔うレクイエムのようでもあります。

そんなドン・キホーテが崇めるブリテンの英雄アーサー、そして円卓の騎士に関するロマンスは中世を通して絶大な人気を博しましたが、次第に印刷も途絶えると、主に庶民の間で流布するチャップブック(行商人が売る大衆向けの簡易本)や子ども向けの読み物へと限定されていきます。こうした変化はなぜ起こったのでしょうか。ロマンス人気の下降については複数の要因が絡みますが、次のような興味深い説明もなされます。

16世紀、人々は前時代にみられた〈事実〉と〈フィクション〉の混同に悩まされていた。中世の時代は両者の違いが軽視されていたのではないか、と。新しい科学の台頭やフランシス・ベーコンのような著述家の影響もあり、それらの認識上の区別は重要性を増していた。また、新大陸の発見によっても人々の不安は助長されたかもしれない。昔日の物語(作り話)よりも全く信じられないような場所が実際に存在したのだから。それゆえ〈事実〉と〈フィクション〉の間に堅固な壁を新たに設ける必要があった。インド諸島やアメリカ大陸の探検に比べると、アーサー王ロマンスの世界は何とも単調で時代遅れに感じられただろう。もし物語を作りたいのであれば、何より〈現実〉がその最適な提供源となりえたのだ。Derek Pearsall, Arthurian Romance: A Short Introduction (Blackwell, 2003), p. 111

時は大航海時代、新大陸の発見。地理上の拡大とともに人々の認識上の理解が開かれてゆくと、未知なる「現実」を前に中世ロマンスのもつ「フィクション」の魅力は色褪せていきました。事実は小説よりも奇なり、という具合に。

中世ロマンスの日陰——ここで思い出すのは「中世」という時代区分の成立背景です。以前のトピックスで触れましたが、古代のギリシャ・ローマを尊ぶ近代ルネサンスの動きは中世を停滞期と見做しました。それは「栄光の古代」と「栄光に浴す近代」の影、無知や蛮習の蔓延る「暗黒期」(“Dark Ages”)となっていったのです。中世に生まれたロマンスはこの「暗黒化」のプロセスと無縁ではありませんでした。それどころか、ジャンル特有の驚異や超自然は先人の暗愚に依るところとなり、ロマンスは中世(前時代)の偏ったイメージ作りに関与したのです。

18世紀になると、理性を重視し物事を合理的に把握しようとする思想が支配的となり(=「理性の時代」と呼ばれる)、ロマンス・ジャンルへの風当たりが一段と増してゆきます。ロマンスは「現実(自然)を見失った」作品として次のように分類化されます。

世の中にはこういった類の作品がある。詩人は「現実(自然)」を見失い、この世に存在しない多くのキャラクターやそれらの行動を描くことで読者の想像を掻き立てる、そういう種類のもの。妖精、魔女、魔法使い、悪魔、死霊などが登場する。Joseph Addison, The Spectator (No. 419). Vol. 3, edited by Gregory Smith (Dent, 1945), p. 299.

この種の物語は「妖精の作法に従った作品」("The fairy way of writing")と評されました。それはすでに時代のテイストにそぐわない退屈な代物。当時のロマンス・ジャンルの不人気は次のような言い回しでも記されています。

まだ知の泉には水もなく粗野だったあの頃

詩人の空想赴くままに

道なき草原、人足稀なる小川を通り抜け

ドラゴンの棲み処へ、魔法の森へと向かった

かつては心地よかったあの神話のような話ももう

知性に優れたこの時代を魅了しえないJoseph Addison, “An Account of the Greatest English Poets” ll. 19-24.

(*詩人とはエリザベス朝を代表するエドマンド・スペンサーであって、厳密には中世ではない)

昔と今の文学的趣向が対比され、「中世(前時代)」=「ロマンス・ワールド」という図式が出来上がっています。ロマンスは空想の産物で無価値、過ぎ去りし時代の遺物として忘却されようとしていました。

総じて、自国の過去へのネガティブな視線も相俟って、ロマンス・ジャンルは凋落の一途をたどりました。「妖精」や「魔法使い」、「ドラゴンの棲み処」や「魔法の森」など現代のRPGに欠かせない存在・舞台は日陰へと追いやられ、これらの話を語る者は “romancer”、つまり「嘘つき、ホラ吹き」と軽んじられたのです(17世紀に誕生した形容詞 “romantic” も「偽りの、フィクションの」が原義でした)。結果として〈偽り〉を描くロマンスは、〈リアル〉を描く新たな物語ジャンル=「ノヴェル」の後塵を拝することとなりますが、その一方で「ゴシック」と呼ばれる奇怪な新興勢力と手を結び新たな活路を見出してゆきます。果たして、日陰者となった「妖精」や「魔法使い」はどのように浮上し、現代RPG界の人気者へと変わってゆくのでしょうか。ロマンス・ジャンルの復権に今後も着目してゆきたいと思います。

続く

更新の通知を受け取りましょう

投稿したコメント