ダンジョンと〈ゴシック〉への入り口——商人トルネコが覗いた闇

RPGといえばお馴染みの「ダンジョン」。その歴史を紐解き、西洋文化のキーワードである「ゴシック」との関連性をみてゆきます。

モンスターを調理して食べちゃうところでしょ——そんな声もあるかもしれません。ともかくダンジョンはRPGに不可欠な魅力あふれるところ。「アッテムト鉱山」「バラモス城」「エビルマウンテン」など、懐かしき地名の数々に今も冒険心を駆り立てられます。いざ「ラストダンジョン」を目指して、いや、クリア後の「隠しダンジョン」を密かな楽しみに。ダンジョン風景として真っ先に思い浮かぶのは「地下の洞窟」でしょうか。そこは強力な武器や貴重なアイテムが眠る垂涎の場。反面、未知なる危険の潜む空間でもあります。落とし穴やスリップ、トロッコ操作など厄介な仕掛けが行く手を阻み、新種の凶暴なモンスターが息を潜めます。そして最奥部に待ち構えるエゲツないボス。冒険が進むにつれダンジョンは複雑化し、通路は多方向へ伸び階層も増えていきました。〈こんな奥深くにおるボスは毎回どうやって外に出ていっとんねん〉——そんなツッコミが何度も頭をもたげるほど。

苦い思い出の一つに『トルネコの大冒険——不思議のダンジョン』(1993年)というゲームがありました。本作は『ドラクエⅣ』に登場した商人トルネコを主人公とするスピンオフで、宝が眠るダンジョンを探求し彼の店の繁盛と村の発展を目指すというもの。記憶はおぼろげながら、このダンジョン探求がとてもじゃないが難しい。レアアイテムをゲットしても敵に敗れれば一貫の終わり。お金や経験値を積み重ねてゆくRPGの醍醐味はぶち壊され、全てを失い白紙からリスタートとなることが多々ありました。とはいえそれは元来RPGの大前提であり、冒険=人生とはやり直しの効かないものだという教訓、〈一寸先は闇〉なのだという提唱。今思えば、トルネコが意気揚々と向かう薄暗い洞窟は、そんな現実世界の鉄則を垣間見るにふさわしい場所でした(何度も何度もやり直して言うのも何ですが)。

ダンジョンに思いを馳せるうちに、おやっと気づいたことがあります。手元にある辞書を引いても “dungeon” は「地下牢」と出てきます。やはり「地下」のイメージが強く、トルネコの「ダンジョン」も「地下洞窟」の踏破に特化したものでした。しかし、ダンジョンとは「地下」や「洞窟」に必ずしも限定されるわけではありません。例えば、神殿や塔など何らかの試練やモンスターが待ち受けるところであれば遍く「ダンジョン」と呼ばれます。RPGの普及によってダンジョンの意味範囲は拡大し、「地下」という特定の空間からモンスターや危険の潜む場所全般を指すようになったのでしょう。言うならば、ダンジョンは早くから勇者の冒険に打ってつけの環境として別格のステイタスを得ていた、ということでしょう。

ダンジョンがRPGの主要舞台となった理由を探るべく、まずこの語のルーツを遡ってみます。驚くことに、そもそもダンジョンは「地下」に紐づく言葉ではありませんでした。「ダンジョン」“dungeon” の語源は古フランス語 “donjon” に遡り、原義は「主塔」——城壁の内側に作られた主塔は、敵軍の侵攻を受けた際の最後の砦であり、最も堅固に作られた部分=「天守」のことでした。そこは君主や貴族の住まいであり、身分の高い捕虜を収容するという慣習もあったようです。しかし中世後期以降、王が豪華な宮殿へと移り、残った「ダンジョン」が軍事拠点としての機能を失うと、そこは牢獄として利用されてゆきます。「ダンジョン」から連想する暗黒のイメージはこのあたりに起因するようです。例えば、世界遺産のロンドン塔は元々、11世紀のノルマン王朝の要塞として建造されましたが、その後は国王一家が暮らす王宮として使われ、やがて王侯貴族や反逆者を幽閉する監獄となりました。初期に建設された中央の「ホワイト・タワー」はその光と影を物語る〈Theダンジョン〉というわけです。

いわば「天」から「地」へと下ったダンジョン——それは連想の羽根を広げてゆきました。14世紀、「要塞」として英語に借用されたダンジョンは「地下牢」や「暗い牢獄」を経て、「地獄」「煉獄」「冥界」にも転用、さらに不自由や不幸な精神状態を示す隠喩としても使われています。14世紀に書かれた『真珠』という英詩では、失った娘が天国にいることを知り、父親が次のように言う一節があります。

「わが身は〈この悲しみの牢獄〉にあっても

そなたが尊き御意にかなっているということだけで、私は幸福なのだ」『真珠』寺澤芳雄訳

「この世/現世」を「悲しみのダンジョン」(“þys doel-doungoun,” l. 1187)に見立てる、なんと示唆に富む表現でしょうか。

ダンジョンに刻まれた歴史の陰影は一種の「魅力」となり、近年では観光地の「アトラクション」として享受されています。例えば「恐怖の歴史博物館」として誕生した「ロンドン・ダンジョン」。ここは「切り裂きジャック」や「スウィーニー・トッド」などこの街で起きた血生臭い黒歴史が体験できる人気のスポットです(なお、アトラクション施設の運営を手がける「マーリン・エンターテイメンツ」という名前のイギリス企業)。他にもアムステルダムやハンブルクといった都市でも、中世以降の拷問や処刑を再現したこの歴史的アトラクションが主要な観光名所の一つとなりつつあるようです(ただし、ダンジョンは中世暗黒史観と密接にかかわっていることもあり、このあたりの史実との兼ね合いについては注意が必要)。

ロンドン・ダンジョンがオープンした1974年、海を越えたアメリカではRPGの元祖が産声を上げ、ダンジョンの新たな裾野が広がろうとしていました。テーブルトークRPG『ダンジョンズ&ドラゴンズ』(Dungeons & Dragons, 1974年)、通称『D&D』の登場です。これは卓上で行う一種のボードゲームで、数名のプレイヤーが想像上の役柄(ドワーフ・エルフなど)を演じ、ゲーママスターの進行するシナリオ達成を目指すというもの。後にコンピュータに移植されていったこの対話型ゲームこそ、RPGジャンルの原型にあたります。ロンドン・ダンジョンは厳密な史実から脱却したテーマパークでしたが、『D&D』も同様に、歴史上のダンジョンではなくあくまでも中世ファンタジー風の想像世界を遊びの場としたのです。「ダンジョン」と「ドラゴン」をゲーム世界の象徴に据えたことは、以後のRPGの発展に大きな意味を持ったことはもはや言うまでもないでしょう。

ちなみに、『D&D』の世界観に影響を与えたJ.R.R. トールキンの『ホビットの冒険』でも「ダンジョン」と「ドラゴン」は特別なものです。「寒き霧まく山なみをこえ、古き洞穴の地の底をめざして」(瀬田貞二訳)[“Far over the misty mountains cold / To dungeons deep and caverns old”]——ドワーフたちととも旅に乗り出すホビット族のビルボは、実際に彼らの故郷である「エレボール」(はなれ山)の「ダンジョン」内で財宝を抱えた「ドラゴン」(スマウグ)と対峙するのです。また、「ダンジョンズ」と「ドラゴンズ」の組み合わせはシンプルに語呂のよさもあるでしょう。語頭を “D” で揃えた「頭韻」のみならず、“S” の脚韻の両方を兼ね備えた「完璧な語呂合わせ」になっています(詳細は堀田隆一氏の〈hellog~英語史ブログ〉「#955. 完璧な語呂合わせの2項イディオム」を参照)。

さて、ダンジョンにまつわる歴史や文化をたどるうちに、必然的にある文学ジャンルに行きつくことになります。地下の暗闇や恐怖を主題とする「ゴシック・ロマンス」と呼ばれる文学ジャンルです。「ゴシック」と聞くと建築や美術の一様式が想起されるかもしれませんが、その本質は、文学から思想、さらには音楽やファッションに至るまでの様々な領域のキー・コンセプトを表しています。ゴシックのルーツや詳細な歴史については次回以降に譲り、ここでは代表的な文学作品の取り上げ、その雰囲気を感じてみましょう。

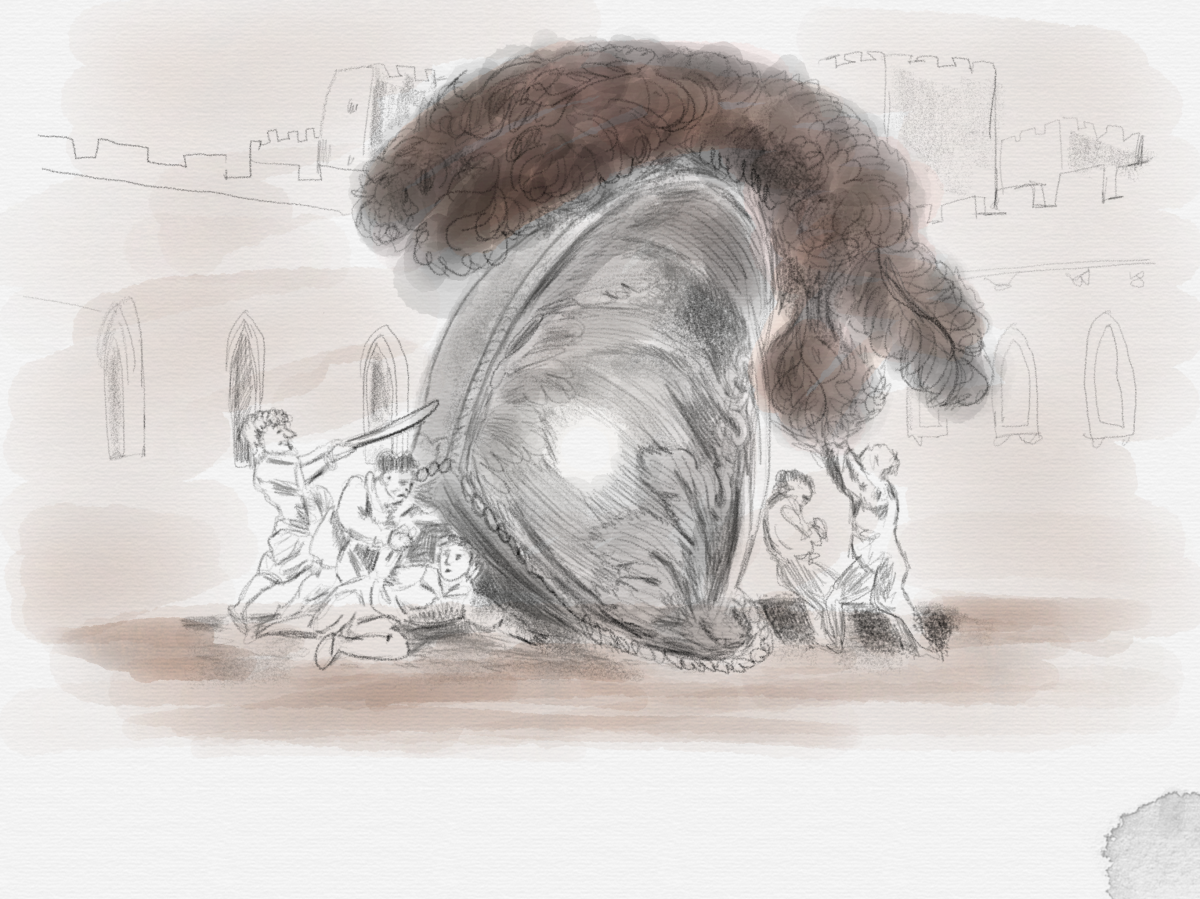

「ゴシック・ロマンス」は18世紀の半ばから流行を迎えますが、その先鞭をつけたのは1764年に英国のホレス・ウォルポール(Horace Walpole, 1717-1797) が書いた『オトラント城』(The Castle of Otranto)という作品です。ウォルポールは英国最初の首相とされるロバート・ウォルポールの息子で、政治よりも芸術を愛した人物でした。『オトラント城』の執筆は彼がある時見た夢がきっかけでした。そこは古城、大階段の手すり上部に巨大な鎧の腕がのっかっている——この不気味な夢にインスパイアされ、本作は二カ月足らずで書き上げられたといいます(そしてクリスマス・イブ出版)。

物語は中世イタリアの古城オトラント。この地で城主マンフレッドの子息コンラッドとヴィチェンツァ侯爵の息女イザベラとの婚礼式が執り行われようとしていました。マンフレッド家の血筋を絶やさぬようにと王はこの婚礼を心から渇望していました。しかし、なんとも信じられないことが起こってしまいます。式の直前、突如巨大な兜が空から落下し、下敷きとなったコンラッドは不慮の死を遂げるのです。

突然の悲劇に城内は騒然、唖然(虚を突かれたのは読者もでしょうか)。どうやらこの驚異は城内に囁かれていた古い予言と関係がありそうです。

「真の城主、容れ能わざるほど巨大になりしとき、偽りの城主とその同胞、オトラントの城を去らん」(『オトラント城』千葉康樹訳, 研究社, 2012)

マンフレッドは息子を失うという驚異の惨劇を前に、何かしらの思惑、計算を巡らせている様子。最初に口にした言葉は「イザベラ姫の世話をしっかりとな」——なんとマンフレッドは亡くなった息子の婚約者をNTRすることを目論んでいたのです。

おぞましい企みを聞き、手を掴まれたイザベラは叫び声をあげ逃げ出します。暴君の魔の手から逃れるため、彼女は城のダンジョン(地下空間)へと足を踏み入れると教会へとつながる「秘密の通路」を探します。そこは暗闇と静寂が支配する「ラビリンス」。彼女は松明を片手に通路を必死に探しますが、マンフレッドの追跡らしき足音が聞こえると血も凍る思い、激しい戦慄に襲われます——この場であんなに怒ったマンフレッドと対面したら、どれだけ叫んでも助けの来る見込みは少ない——彼女は自らの軽率な逃走を呪い絶望感に包まれています。希望と絶望は隣り合わせ、一寸先は闇。いえ、すでに闇が覆うそこは恐怖と不安、スリル&サスペンスの極致たる空間といえるでしょう。

物語を全て追うことはできませんが、ともかく幸運にもセオドアという百姓の若者(後に高貴な血筋が判明)の助力もあり、イザベラは難を逃れ、物語の後半でも城の東にある「洞窟の迷宮」で二人は再会を果たしています。ダンジョンはこの男女にとって重要な空間であることは疑いありません。こうしたダンジョン内に囚われる姫君とその救出は、初期RPGではお馴染みの設定で、沼地の「洞窟」の幽閉されたローラ姫(『ドラクエⅠ』)やハイラル城の「地下牢」に幽閉されたゼルダ姫(『ゼルダの伝説——神々のトライフォース』)など枚挙にいとまがありません。そもそも、この〈ホーンテッド・キャッスル〉を舞台とする本作が与えたインパクトは計り知れません。巨大兜の落下に始まり、額縁から飛び出す肖像画、銅像から流れ落ちる鼻血、隠者の亡霊などの怪奇。また、いにしえの予言とその成就、隠された大剣(文字の刻まれた武器)、血筋を示す紋章といったモチーフ。一瞥しただけでも、例えば『ハリー・ポッター』の「ホグワーツ魔法魔術学校」を彷彿とさせる道具立てが満載です。『オトラント城』の舞台装置やモチーフはその後のゴシック文学の雛形となっただけでなく、ファンタジーやRPGにも色濃い影響を与えていることが明らかでしょう。

『ゴシックの解剖——暗黒の美学』(青土社 2020)の中で、唐戸信嘉氏はゴシックに欠かせない五つのモチーフ(吸血鬼・人造人間・ドッペルゲンガー・廃墟・地下)を取り上げ、「ダークな世界観」の魅力を存分に解き明かしています。モチーフの一つである第六章「地下」を読むと、恐怖や死あるいは崇高や再生など、その空間がいかにゴシック精神の要として継承されてきたかがわかります。また本書では、大衆文化におけるゴシックの派生にも鋭い視線が注がれ、RPGとの関係についてもこう記されています——「『ダンジョン&ドラゴンズ』が後続のRPGに圧倒的な影響を与えたとすれば、その血脈に流れるゴシック的遺伝子は見逃すことのできぬ要素である」(214)と。胸躍る一節です。RPGのダンジョンは「ゴシック的地下空間」の一派生、そう考えるとRPGへの違った見方が開けてくることでしょう。ゴシックの水脈をたどること、それはRPG人気の秘訣や魅力を掘り下げる手立てでもあるのです。

今回のトピックスでは、RPGダンジョンからゴシックの入口へ来ましたが、改めてゴシックは謎に満ちています。なぜ、いきなり兜が落下してきたのか。どうしてウォルポールは(夢をみたにせよ)あのような奇怪な物語を書こうと思い立ったのか。当時の読者はそれをどう受け取ったのか。そもそもゴシックはなぜ暗いのか。こうした問いを考えてゆくには、同じく魔術や異世界の香りの漂う「ロマンス」に立ち返る必要があるでしょう。ウォルポール自身、物語の序文(第二版)で述べています——『オトラント城』執筆の目的は〈古いロマンス〉と〈新しいロマンス〉の融合にあった、と。

続く

追記:『オトラント城』には「ビアンカ」という名の侍女が登場します。彼女はマンフレッドの息女マティルダに仕え、重苦しい場面での息抜き役(=コミックリリーフ)を担うコミカルなキャラクターです。ビアンカといえば、なんといっても『ドラゴンクエストV—— 天空の花嫁』。冒険の途、突如降りかかる主人公の「花嫁問題」。RPG史上最大級に頭を悩ませたこの二者択一、その相手の一人こそ主人公の幼馴染ビアンカでした。果たして彼女のモデルは『オトラント城』の侍女だったのでしょうか(ただ、ビアンカはシェイクスピアの戯曲にも登場し、ウォルポール自身そこから拝借したと思われますが)。

更新の通知を受け取りましょう

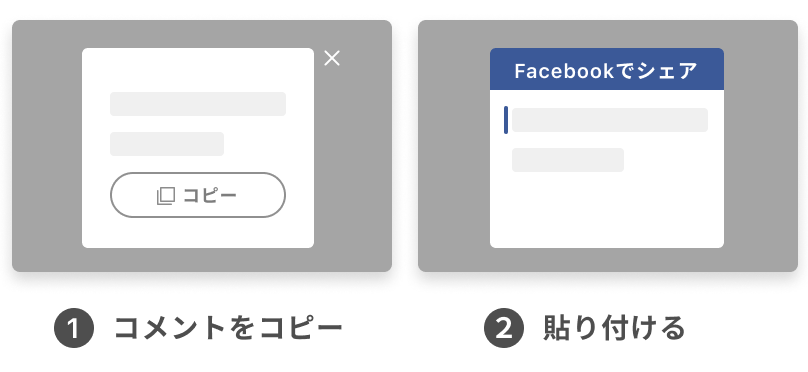

投稿したコメント