日本の賃金が伸び悩んだ背景と理由は? 〜 令和5年版 労働経済白書から

日本の賃金は世界と比べても伸び悩んでいる状況です。

厚生労働省は2023年9月29日、「令和5年版 労働経済の分析」(労働経済白書)を公表しました。

労働経済白書は、一般経済や雇用、労働時間などの現状や課題について、統計データを活用して分析する報告書となっています。

今回の白書では、「持続的な賃上げに向けて」をテーマとして分析を行っています。

第Ⅰ部では、2022年の雇用情勢や賃金、経済等の動きをまとめています。

第Ⅱ部では、日本の賃金がこの四半世紀において伸び悩んだ理由や、賃上げが個々の企業・労働者や経済全体に及ぼす好影響のほか、企業の業績や価格転嫁状況等と賃上げの関係などについて分析しています。

また、政策が賃金に及ぼす影響として、最低賃金制度と同一労働同一賃金の効果についても分析しています。

白書の中から、日本において賃金が伸び悩んだ背景と理由についてとりあげたいと思います。

まずは、賃金が伸び悩んだ背景についてです。

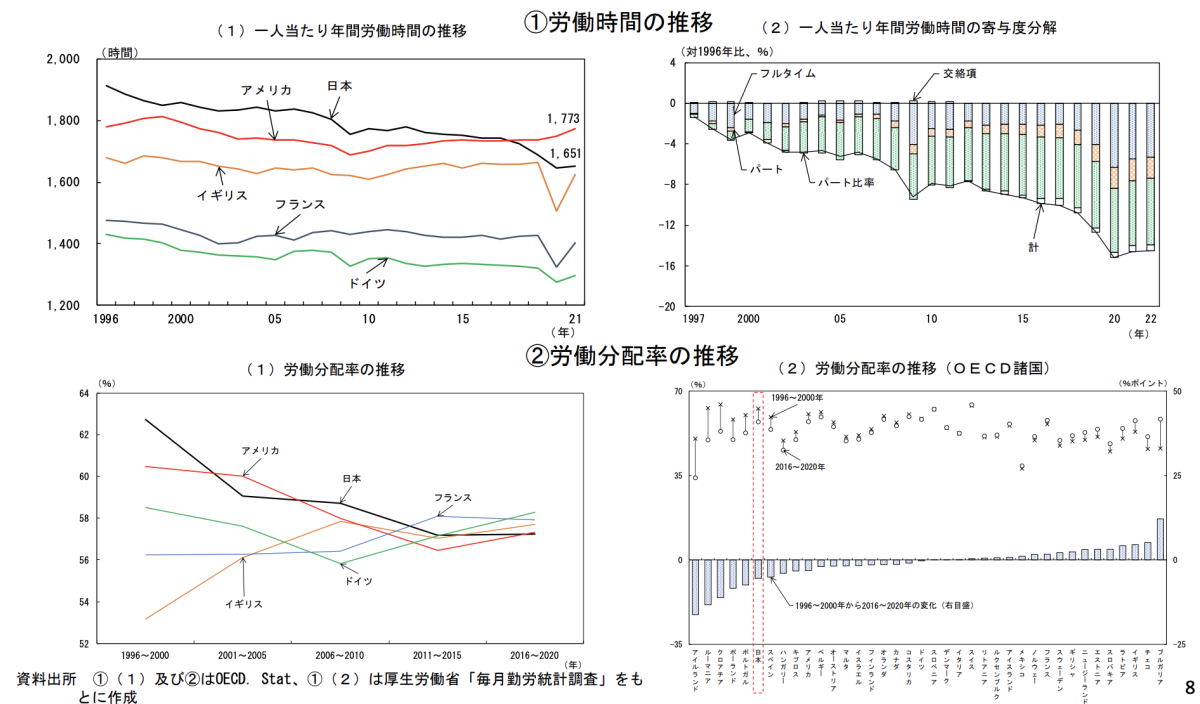

日本の労働時間は、他国と比べても大きく減少しています。この背景には、フルタイム・パートタイム労働者それぞれの労働時間の減少だけではなく、パートタイム労働者比率の上昇が大きく寄与しているとしています。

また、労働分配率は一貫して低下傾向であり、1996~2000年から2016~2020年までの労働分配率の低下幅はOECD諸国の中でも大きくなっています。

賃金が伸び悩んだ理由は、詳細に分析すると、企業の利益処分の変化、労使間の交渉力の変化、雇用者の構成変化、日本型雇用慣行の変容、労働者のニーズの多様化などが影響した可能性など、以下の5つをあげています。

(1)企業の利益処分の変化:

企業の内部留保は付加価値額の増加等を背景に増加している。先行きの不透明感等、将来見通しの低さが企業をリスク回避的にさせ、企業が賃上げに踏み切れなかった可能性。

(2)労使間の交渉力の変化:

企業の市場集中度が高く、また、労働組合加入率が低いほど、賃金水準が低い傾向がある。労働組合組織率の低下等、労使間の交渉力の変化が賃金を下押しした可能性。

(3)雇用者の構成変化:

雇用者の構成(産業構成・勤続年数・パート比率等)割合を1996年で固定した試算値や、賃金の寄与度分解をみると、雇用者の構成変化が賃金に影響している可能性。

(4)日本型雇用慣行の変容:

同一企業に勤め続ける「生え抜き正社員」割合は低下傾向で推移している。大企業では、「生え抜き正社員」の昇進の遅れも賃金を下押しした可能性がある。

(5)労働者のニーズの多様化:

ここ25年で就業者に占める女性や高年齢層の男女の割合が上昇している。女性や高年齢層では、希望賃金が低い傾向があり、また、相対的に求人賃金の低い事務的職業や運搬・清掃等の職業を希望する割合が高い。

日本の賃上げに向けて

労働経済白書では、賃上げは、企業にとっては、求人への応募を増やす、離職率を低下させるなどの効果が、労働者にとっては、仕事の満足度を高める等の効果がある。また、経済全体では、消費や生産などを増加させる効果があるとしています。

また、最低賃金の引上げは、最低賃金近傍だけではなく、賃金水準が中位に位置するパートタイム労働者にも効果が及ぶ可能性がある。また、同一労働同一賃金の施行は、正規と非正規雇用労働者の時給差を10%程度縮小させるなどの効果があった可能性があるとしています。

これからの日本の賃上げに期待です。

更新の通知を受け取りましょう

投稿したコメント