【AI時代の教養】AI時代に改めて未来学を問う

みなさんは未来学という学問分野をご存じでしょうか?読んで字のごとく未来を考えるための学問分野です。そんな分野が存在するのか?と思われる方もいらっしゃるかもしれません。未来学は1970~80年代に大きな流行がありましたが、今は下火になっています。しかし、AIが社会実装されていく時代にあらためて未来学が重要であると考えています。非連続的な変化が起こりそうな時代に、未来のことを考え、備え、つくることは必須です。

以前の記事で、「教育者は未来学たれ!」と書きましたが、今回はさらに未来学について深堀したいと思います。

私自身は、AIやデータサイエンスの研究者ですが、未来学という分野にずっと関心を持って研究をしてきました。特にデータサイエンスという分野は、データという過去の蓄積から、知見を生み出す分野です。データサイエンスの中にも予測や予兆検出という分野もありますが、あくまで「過去」のデータから予測するもので、過去と現在の延長線上に未来を考える方法です。こうしたアプローチも重要ですが、延長線上ではない未来を考えておくことも重要ではないかと考え、未来学という分野に注目してきました。

何か新しい構想をする際には、未来学的な発想が不可欠であると考えています。

未来学とは?

未来学(みらいがく)は、未来を系統的に研究する学問分野です。これは、未来の出来事やトレンド、問題、機会を予測、予見、創造し、理解しようとするものです。未来学は、科学技術、社会学、経済学、政治学、心理学など、多くの異なる分野にまたがります。未来学者は、未来のシナリオを探求し、可能性を評価し、望ましい未来を形作るための戦略を考案します。

未来学の主な方法論やアプローチには、以下のようなものがあります。

- シナリオプランニング: 未来の様々なシナリオやストーリーを構築し、それぞれのシナリオがもたらすであろう影響や結果を評価します。

- デルファイ法: 専門家の意見を集約し、将来の出来事やトレンドについてのコンセンサスを形成します。

- トレンド分析: 現在のトレンドを分析し、これが未来にどのように影響するかを評価します。

- バックキャスティング: 望ましい未来のビジョンを描き、現在からそのビジョンにたどり着くための経路を逆算します。

未来学は単に未来を予測するだけでなく、未来を形作るための行動を促すことも重要な目的としています。それにより、政府、企業、市民団体などはより良い意思決定を行い、望ましい未来を築くための戦略を立てることができます。

AI時代に未来を考える意味

いまのところAIに未来を考えることは難しいだろうと考えています。だとすると未来を考える作業は人間にとって非常に重要な領域の一つといえるでしょう。AIが社会に与える影響をしっかりとシナリオプランニングをおこなう。AIが進化する時代にどのような社会を構想するか、バックキャスティングを行う。こうした研究が必要になってくるでしょう。

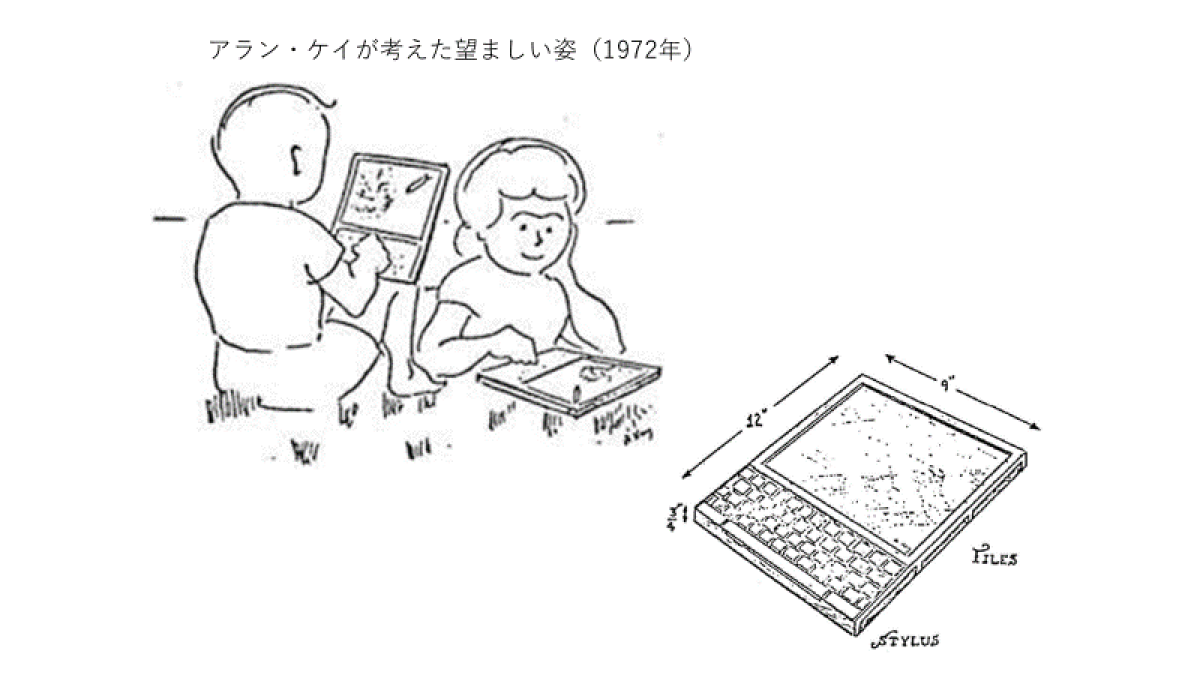

コンピュータの進化に対して、個人が自由に扱う道具としてのパーソナルコンピュータを構想したアラン・ケイのように、人間を真に拡張させるAIの構想が不可欠です。

人間の知性にとって、未来を考える作業は古来から行われてきました。

もっとも古い未来学は、「予言」かもしれません。予言・預言はもっとも古い技術・思想の一つといえるでしょう。

欧米の企業には、Futuristという人々がいます。こうした未来学者の役割は、

〇未来予測を通じて、未来の事業機会の探索を行う

〇未来像を提示し、現実を未来像に誘導する

などです。日本では、政府主導でSociety5.0のような未来ビジョンが提示されることが多いですが、GEのIndustrial Internetなど欧米では企業主導で提示されることも多いです。

日本で、未来学をベースに事業戦略を進めてきた会社としてはオムロンが有名です。

「最近よく未来学が話題になっているが、経営学が適者生存の法則から出てきた過去学であるので、これからは未来を考える未来学を勉強する必要がある。スタートラインに並んだ以上未来学を勉強し、手本なしで進んできた先進国と勝負せねばならぬ。10年ほど前の経営学ブームに代わって未来学の時代となるだろう。未来学はまた創造学でもある。このことはドラッカー教授の言う過去のしきたり、習慣をそのまま未来に延ばして演えき的にやれる時代は過ぎ、過去から断絶されていく時代の創造・くふうの必要性に対応するものである」立石一真(1972)OMRON TECHNICS Vol.10 No.3 p194

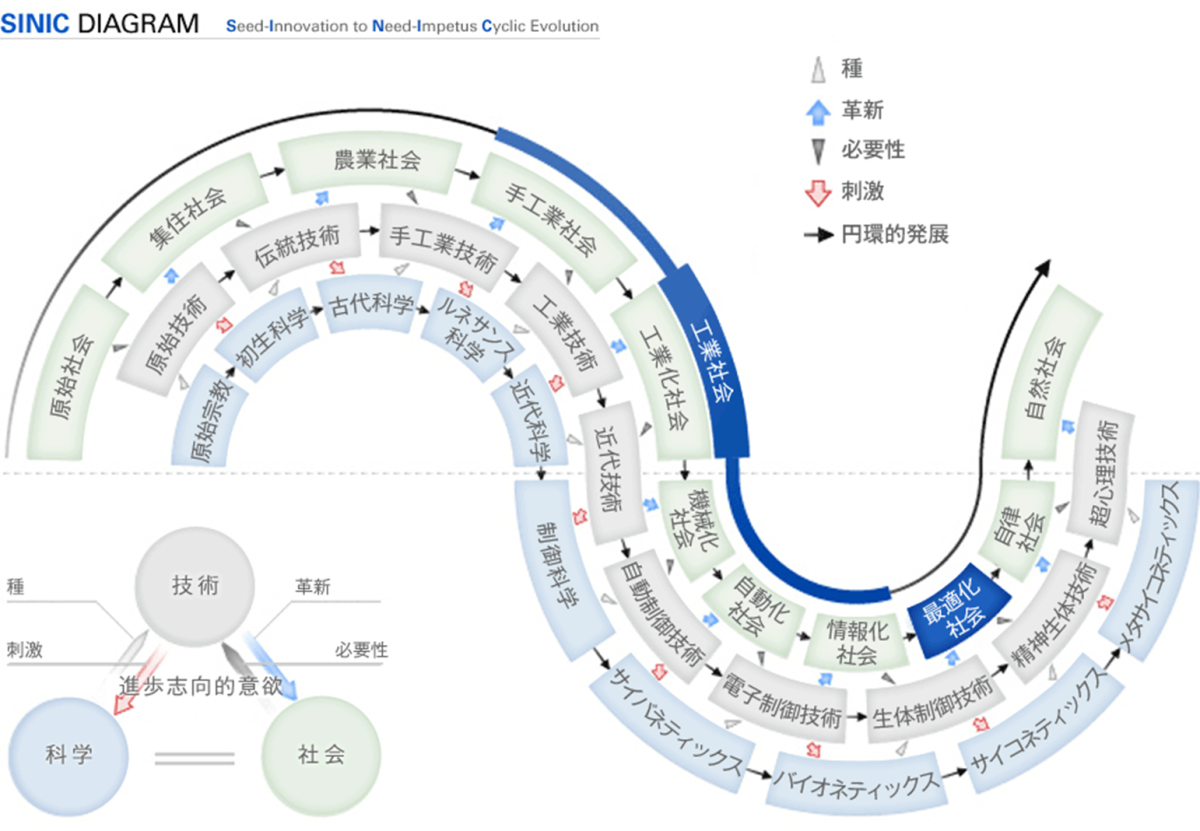

立石一真は未来学研究に投資し、社内に研究チームを立ち上げています。その成果がSINIC理論という未来予測理論に結実しています。

この未来予測は1970年ごろに作られたもので、すでに50年を経過しています。しかし、いまだに我々に未来の展望を与えてくれる理論になっています。特に、自律社会・自然社会という構想は今の我々が真剣に構想すべきテーマといえるでしょう。

この社会は、共同時代で始まった意識的な管理の社会から、管理のない自然社会への移行を示している。

(2033年以降)人間革命によって、人間社会は、無知や欲望が支配する、不幸で非人道的な時代を終えて、英知と善意が広くいきわたり、平和と人間の生活が最も重要とされる社会へ完全に転換されるだろう

オムロン社資料より

どのような未来を考えるか?

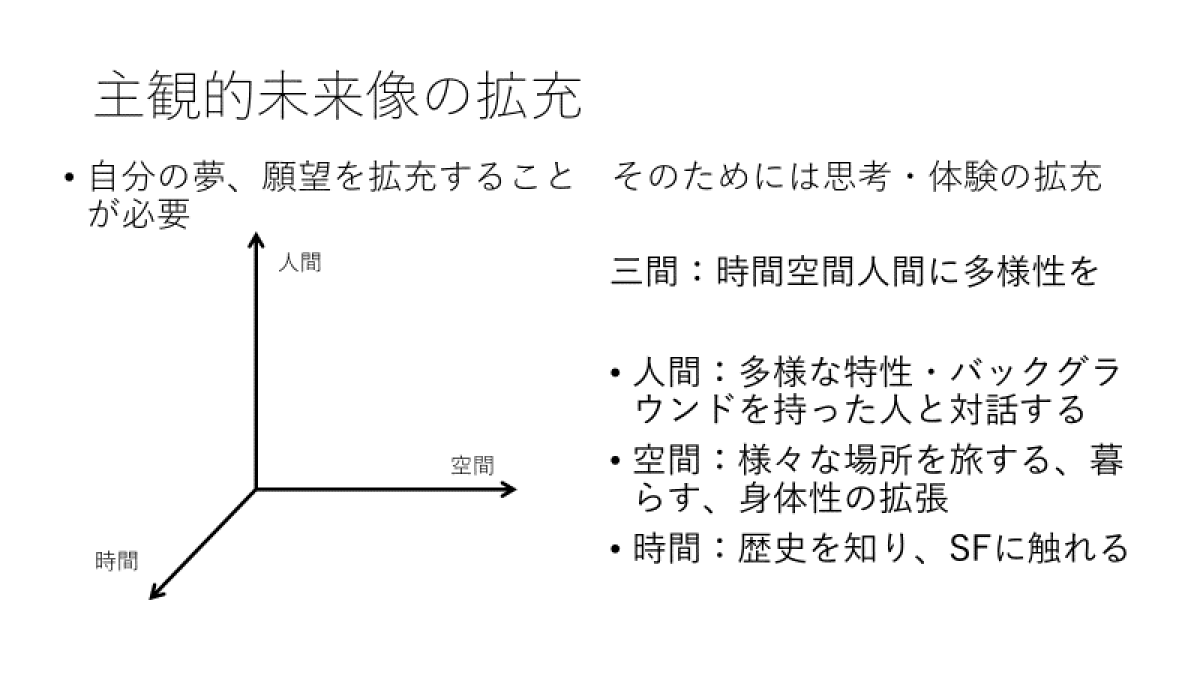

未来学の中では、客観的に未来がどうなるかを考える分野と、主観的にどのような未来を望ましいと考えるかという分野があります。特に主観的未来像の領域が今後重要になってくると思われます。

豊かな主観的未来像を持つためには、「想像力」が重要です。想像力を拡大するためには、自分の中の主観性を拡大していく必要があります。

そのために、三間(人間・空間・時間)的多様性を持つことが重要であると考えています。

人間:多様な特性・バックグラウンドを持った人と出会い、対話する

空間:様々な場所を旅する、暮らす、自分自身の身体性の拡張

時間:歴史を知ることで過去にふれる、SFや芸術に触れることで未来にふれる

AI時代の知性においては、客観的な情報を記憶するよりも、こうした主観的知識を多様化していくことが重要であるのではないでしょうか?AI時代の学びには、体験が重要であるという主張はよく見かけますが、体験という内容を、人間・空間・時間という観点で考えると、より解像度があがるのではないでしょうか。

最近はSFプロトタイピングなども注目されていますが、これも良い流れであると思います。

未来責任

現在の時代性を考えると、経済性・効率性重視という思想が終焉を迎えつつあり、ウェルビーイングや環境、多様性などが重要な指標になってきています。

さらに、ChatGPTなどのAI、IoT、メタバースなどの登場で、SFで描かれた世界観が技術的に現実化しつつあります。

われわれの選択が、ディストピア的未来と望ましい未来のどちらに動くかを決めるかもしれない、そんな時代といえるのではないでしょうか。われわれは、未来への責任を負っているのではないでしょうか。

社会の分散化が進みつつあるので、未来責任もこれまでのように政府や大企業がけん引するだけのものではなく、個々人や組織の影響力は増大してくるはずです。未来を考えるという作業に、思考投資をおこなうことで、未来の事業機会をさぐりつつ、よりよい未来づくりについて考えてみてはいかがでしょうか?

更新の通知を受け取りましょう

投稿したコメント