スタートアップの特許出願はどうあるべき?

コアになるビジネスアイデアや技術から新規事業を企画するタイミングで、予算がリッチなケースは稀です。この限られた予算の中で調査、開発、実証、マーケティングを行う必要があります。

こういう状況で、さらに知財への予算を確保するのはなかなか難しいものです。その理由はいくつかあります。

まず、特許出願1件でも単価がそこそこ高いこと。当然専門家の出願を依頼して権利を取得するわけですから仕方ないとは言っても負担感は大きいものです。次にこのコストの高くつく知財戦略を事業の進捗横目に優先度つけて指揮できる人がいないということも推進するのは難しくなる理由になってきます。

さらに知財の特性上、その知財戦略の効果がなかなか見える化しないこともあります。特許・商標・意匠出願して、権利を取得してポートフォリオを形成するところまでこぎつけても、それが他社をどれだけ牽制したかはそれだけではわかりません。これをどう捉えるかは知財価値などとも言われますが、これは知財活動全般付き纏う課題です。

以上のように、やらないもしくはやれない理由はいくらでもあるので、結果として知財は後回しにされがちなわけです。

では本当に後回しで良いのか?という話です。

そのあたりについて、WIPO日本事務局の調査が非常に興味深いものですので、ここで紹介してみたいと思います。

シリコンバレーから見た米国のスタートアップの特許動向

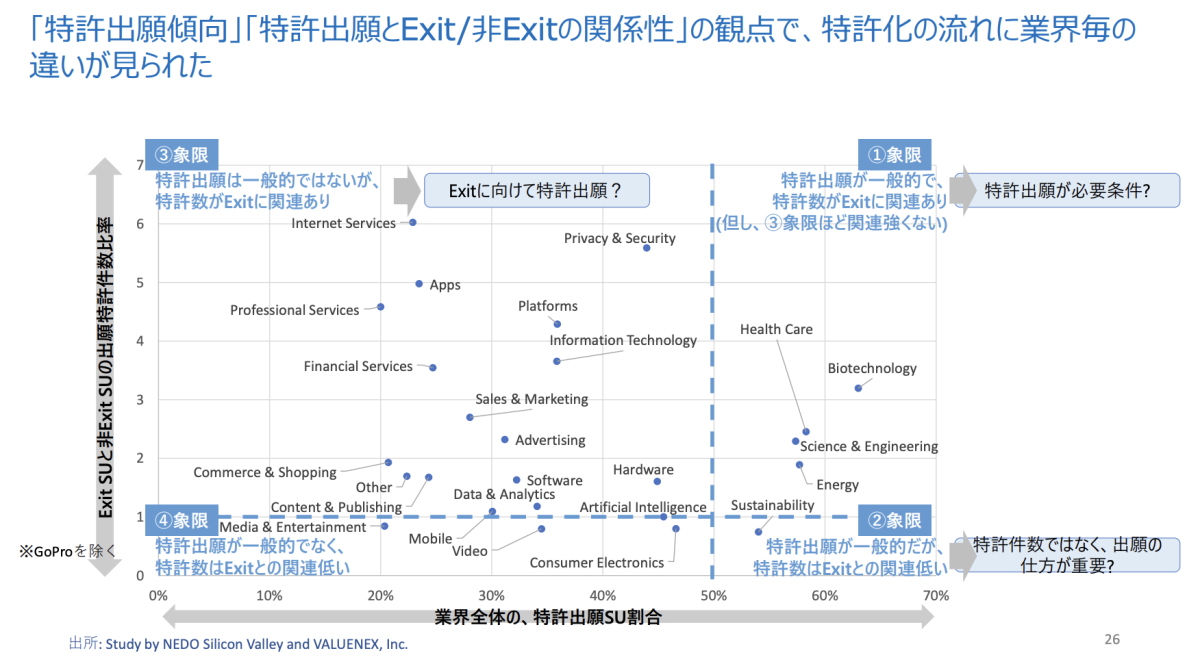

WIPO日本事務局の調査によると「特許出願する企業の割合はExit, IPOした会社に限定すると高まる」ということです。

具体的にはバイオ、ヘルスケア、科学と工学系のスタートアップ企業ではExitしている企業群で約7〜8割が特許出願を実施していました。この領域の企業群というのは特許出願が多い業界で、かつExitしている企業には特許出願数が多い傾向があるということです。

一方、ITやS/W系の企業群では特許出願自体はあまり一般的ではありません。ですが、Exitしている企業の約40%、IPOしている企業の約50%は特許出願しています。この調査では、この傾向を「Exitに向けて特許出願しているのでは」という見立てとなっています。

特に私も後者の事業領域にいるのですごくこれは肌感と合うところがあります。インターネットビジネスでは、「できること」とそれが成功してスケールした「ビジネス」には時差があります。

そのポテンシャルを評価してもらうのには、ノウハウ、POCの成果などをPRすることもあります。加えて勝ち筋の証明手段として知的財産権を資産として使用することは投資家はじめ他社への武器の見える化として、また時差の成長の確度を底支えする材料として有効なのかなと思います。

というわけで、事業計画と進捗と両輪で知財戦略を実現するには以上のような事例を参照することができそうです。自分たちの事業領域で、他社事例を鑑みて自分たちはどうあるべきかを考えていく一つのヒントとにしてみてはいかがでしょうか。

更新の通知を受け取りましょう

投稿したコメント