文化人類学の視点とマーケティングリサーチ

今日は、「マーケティングリサーチのこれから」について考えていることを書いていきます。

背景として、ChatGPTの勢いが止まらなくて、マーケティングの仕事は1年でガラッと変わるなと危機感が強くなってきました。

デスクトップ調査もペルソナやカスタマージャーニーマップ作成も、ChatGPTがサラッとつくってくれることに毎日驚いています。もちろん、そのまま使えるレベルではないですが「マーケティングの仕事の時間配分や、関わる人の役割」は大きく変わると感じています。特にリサーチに関しては…

では、これからは、どんなマーケティングリサーチが必要とされるのかについて、「外から学ぶ視点」で書いていきます。

キーワードは文化人類学の視点とマーケティングリサーチです。

最初にこのテーマの参考になる事例を紹介します。

1. 本場を身体で理解する、サイゼリヤのイタリア視察

みんな大好き、サイゼリヤの創業当時のイタリア視察のエピソードです。

サイゼリヤは、世界一のイタリア料理チェーン店になるために、採用した社員をイタリアに連れていき、

・アルマーニのお店に行って上から下までの服を全部そろえる

・マリアーノで最高のホテルに泊まる

・その土地の最高の料理を食べる

をやっていたとのことです。(今はやられているか不明です)

普通の服で食事をしてもイタリア人の心は分かりません。アルマーニのお店に行って上から下まで全部そろえたりしてね。イタリア人の格好をし、イタリア料理店をやると決めたマリアーノで旅の最後の晩さんをして帰って来る。最高のホテルに泊まって最高の服を来ておいしい料理を食べるから、どこが優れているかよく分かる。イタリアへ豪華視察旅行、社員全員を送った理由

サイゼリヤから学ぶリサーチ視点①

本場のイタリア現地の生活に入り込み、理想の姿を身体・五感で体験する

本場のコミュニティに入り込み、本物を身体で知ることで、つくる商品の基準を高める。

創業者の正垣さんは

"最高のホテルに泊まって最高の服を来ておいしい料理を食べるから、どこが優れているかよく分かる"

と言われていて、競合や先行事例はこうありたい…と考えさせられます。

2. 身体でユーザー感覚をつかむ、スープストックの商品開発

続いて、食べるスープの専門店スープストックトーキョーが、顧客が喜ぶスプーンを開発したプロセスについてです。

商品開発プロセスの中で、自分たちが顧客に成り切って考えたエピソードが、書籍の中で紹介されていました。

何をやったのか?

「日本中からスプーンを集めて、社員と一緒にただひたすらスープを食べまくる」自分が欲しいものだけ創る! スープストックトーキョーを生んだ『直感と共感』のスマイルズ流マーケティング

チームで、美味しく食べるためのスプーンを身体感覚で理解することで、スープのために作ったスプーン「Spoon for soup」が生まれたとのことです。

スープストックから学ぶリサーチ視点②

自分が担当するカテゴリーの商品やサービスを集めて使い倒す

1人のユーザーとして使ってみて自分たちが本当に欲しいものをつくる

ユーザーリサーチでは、バイアス(思い込み)にとらわれないで客観性をもつことの重要性が語られることは多いです。

もちろん大切ですが、スープストックは主観で考える=自分たちが欲しいものを本気でつくるアプローチをすることで「他ブランドとの違い」をつくっているわけです。

文化人類学の参与観察と似ている

サイゼリヤやスープストックの実践は何かと似ているな…と感じていたのですが、学生時代に学んでいた文化人類学のフィールドワーク手法だ!と気づきました。

参与観察とは何か?NewsPicksのこちらの連載記事がとても面白く、参考になります。

文化人類学の手法は、大きく2つあります。その1つがフィールドワークですが、中でも特徴的なのが「参与観察」で、研究対象とするコミュニティに入り、同じ言葉を話しながら2年間、一緒に生活します。

別の文化の内側に入っていき、今まで当たり前だと思っていた自分たちの文化を外側から見る「インサイド・アウト」の手法をとることで、それまでの常識から自由になる

文化人類学の視点や調査手法の特徴をまとめると、

1. 自分たちの外の文化に入り込み

2. 生活者を観察することで

3. 自分たちの常識の外に出る

この3つだと捉えています。

サイゼリヤもスープストックの事例に当てはめて整理します。

1. 自分たちの外の文化に入り込み

(サイゼリヤはイタリア、スープストックはユーザーの行動)

2. 生活者を観察することで

(サイゼリヤは服やホテルの基準も合わせる、スープストックは自分たちがユーザーになり切る)

3. 自分たちの常識の外に出る

(商品の基準は業界の一般的なものとは違ったものにする)

ユーザーの生活に入り込んで発見を得ている点は、文化人類学のアプローチと共通していると思っています。

そして、上記の文化人類学の思考・視点はこれから(AI時代)のマーケティングの仕事に必要とされていることだと考えています。

なぜか?

ChatGPTによって調査の時間配分が変わるのでは?

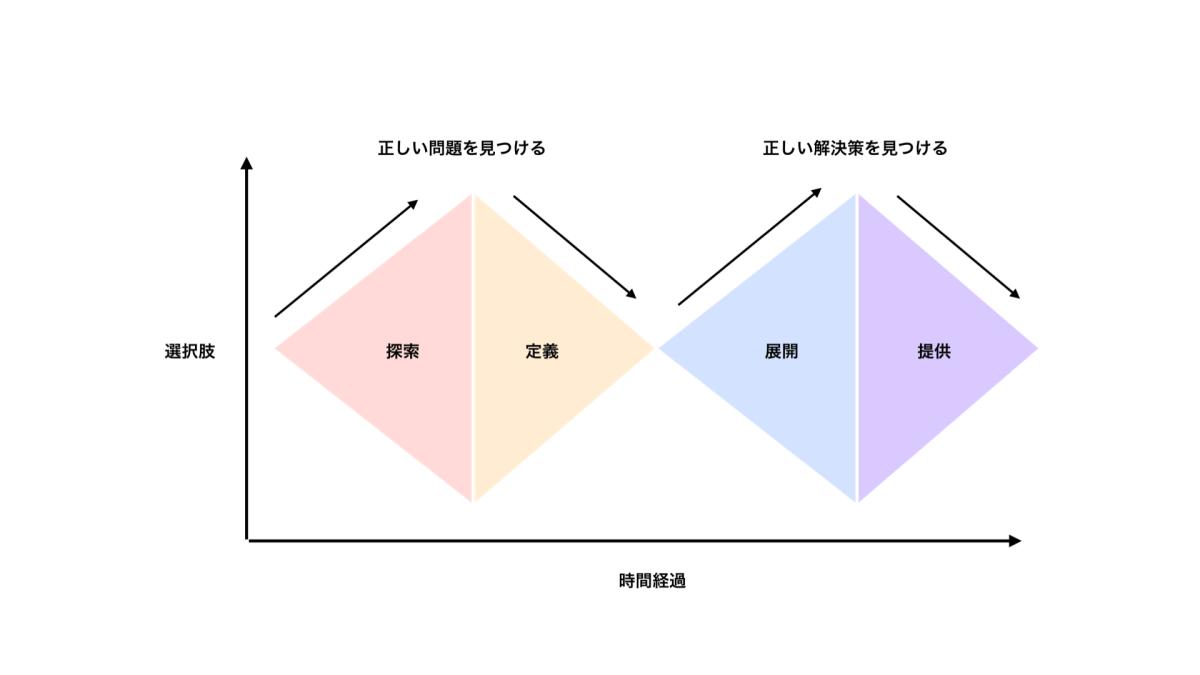

リサーチの分類を考える時に、

1. 正しい問題を見つけるフェーズ

2. 正しい解決策を見つけるフェーズ

の2つに分かれる、ダブルダイヤモンドの考え方で整理するとわかりやすいです。

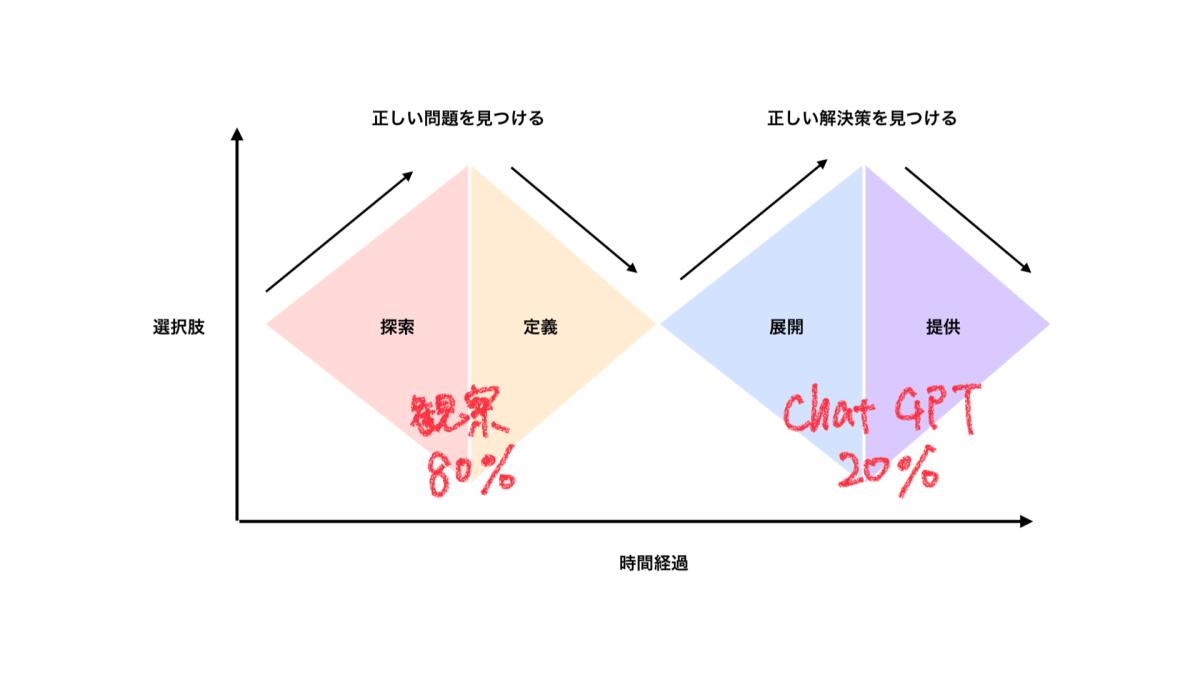

ChatGPTを中心とした生成型AIによって情報は物凄いスピードで処理ができるようになっていて、今後さらに学習が進むと、図の右側の「正しい解決策を見つけるはChatGPTに頼る」が正解になる可能性はあると考えています。

となると、人が行うリサーチの役割は何になるのでしょうか?

図の左側の「正しい問題を見つけることが人の役割になる」と考えています。

具体的には、

1. 在りたい姿を探索する時間を増やす=主観を鍛える

2. 言語情報だけでなく、身体・五感で対象をつかむ、共感をする

3. 今までの自分や業界の常識の外に出て発想をする

この3つの要素を意識してリサーチする時間を増やすことができると、「独自の発見」「競合との違い」を生み出すことにつながるのではと考えています。

これからは、ダブルダイヤモンドの前半部分に時間の8割を使って、2割をAIを活用しながら収束させるような考え方に変化していくイメージです。

今までも、顧客を観察することの重要性はデザイン思考とあわせて語られることは多くありました。

しかし、とにかく時間が足りない…

フィールドワークやコミュニティに入り込むのには時間が必要です。

ここで、ChatGPTさんの出番です。情報をまとめたり、解決策を事実ベースでまとめるのはAIの得意分野だと考えています。

このような役割分担をしていくイメージです。

1. 問題の発見は人がメイン

2. 問題の解決策を見つけるのはAIがメイン

ChatGPTを捨てて人や文化を観察する時間を確保する

ChatGPTとの対話も面白いです。使いこなした時の可能性は大きいと感じています。

一方で、人が現場に出て、行動を観察して、裏側にある文化を考察するような仕事はなくならず、より重宝されるようになってくると考えています。

なぜなら、AIが身体感覚をもって考えたり、理想を描く力を持つのは難しいためです(ここも代替されたらどうなるかを考えると怖いですが…)

自分は、現時点では、マーケティングの仕事に文化人類学視点を取り入れて、独自の発見・発想をもった仕事をするに振り切っていきたい、と改めて言葉を整理しながら思っています。

最後に、ちょっとだけ文化人類学の視点を取り入れたマーケティングリサーチについて、実践していることの紹介です。

先ほどのサイゼリヤやスープストックのアプローチを参考に、下記のような調査をプロジェクトに取り入れてみています。

データ分析だけでは得られない発見と、チームの議論が活発になるのでオススメです。

- リスペクトブランド調査

1. 全員でリスペクトするブランドを決める

2. ブランドの店舗や実践現場に1日滞在する(参与観察の視点)

3. 自分たちの在りたい姿をチーム全員で言葉にする - セルフ市場観察

1. ひたすら自分たちのカテゴリーの商品を集める

2. 自分たちが1人のユーザーとして使ってみる

3. 自分たちの「こうなりたい」と「こうなりたくない」を言葉にする

今日は、マーケティングの外に出て「文化人類学の視点」からの学びを書いてみました。

ぜひ、ご意見や感想などコメント欄でも教えていただけたら嬉しいです!

更新の通知を受け取りましょう

投稿したコメント