生きがいって、何ですか?!対話と生成AIで描くわたしの「生きがい」

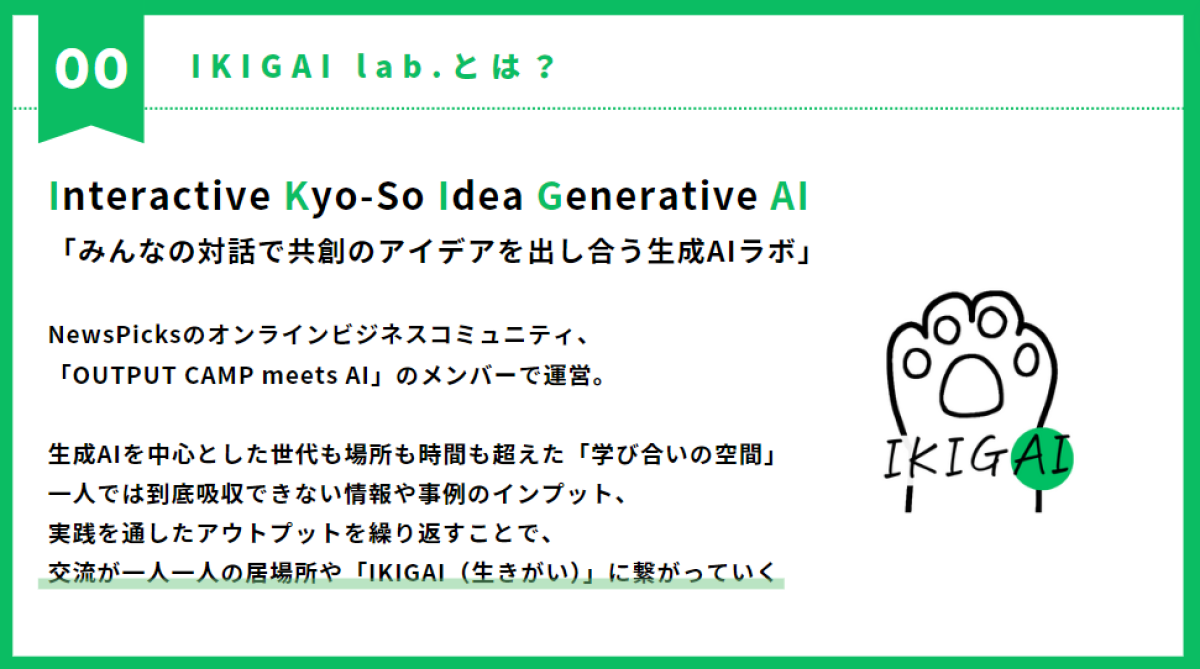

こちらのトピックス“生成AI最前線「IKIGAI lab.」”は、学び合うことを目的としたオンラインビジネスコミュニティ「OUTPUT CAMP meets AI」のメンバーで運営しています。

「生きがい」って、何ですか?

こう問われたら、まずどんな感情になるでしょうか?

わくわくして目が輝いてくるか、うさんくさいなと訝しむか、そんなもの分からない……と落ち込むか。いろんな人がいると思います。

私はネクラなので「重たいし、光が強すぎて、怖い」が率直な感想でした。

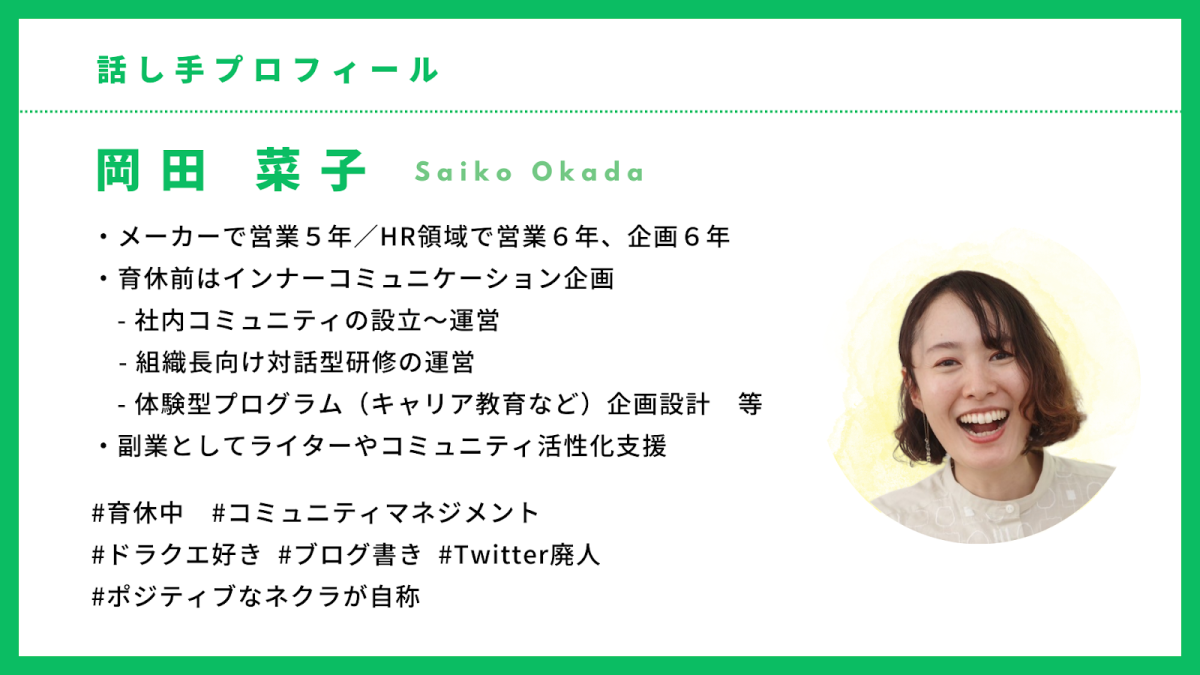

こちらのトピックスでははじめまして、岡田と申します。

現在は育休中ですが、もともとインナーコミュニケーション(社内コミュニティ設立や、社員向けに対話型or体験型研修プログラムの企画~設計~実施等)の仕事です。

「IKIGAI lab.」の前身である、NewsPicks主催「OUTPUTCAMP meets AI」では、コミュニティ設計・運営支援に関わりました。

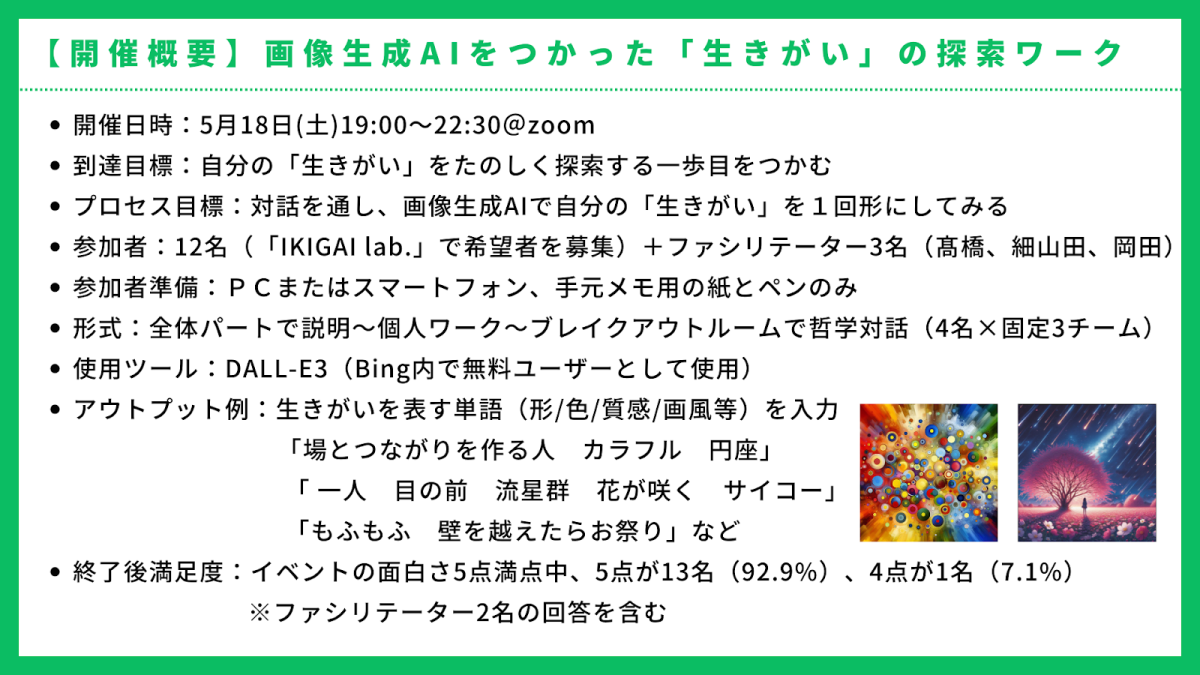

その経験を生かし【画像生成AIをつかった「生きがい」の探索ワーク】を企画、設計。「IKIGAI lab.」メンバー向けに実施しました。

今回の記事では、「生成AIを使った内省ワークショップ」に興味がある方向けに、その設計意図からワーク内容、岡田の悩みポイントまで、まとめて公開します。

ワーク設計から実施までのノウハウとしても使えますし、読んでいる方自身が「生きがい」について、ちょっと思いを馳せてみるきっかけになるような記事にしております。

前編である今回は、ワーク作りの秘伝のタレである「きっかけ~目標設定~対話の場づくり~「生きがい」の岡田なりの解釈」までを、徹底解説。

後編は実践編として、実際のワーク手順と当日の反応をレポート。一般の方でも参加できるワークの体験会もご案内しますので、ぜひご覧ください。

画像生成AIを使った内省ワークを作ってみたい!

私の「IKIGAI lab.」参加度合は、昨年10月に産休に入ってからはいわゆるROM専(Slackを見てるだけの人)。仕事がないと生成AIを積極的に使いたくなる機会もあまりなく、活躍する皆さんの投稿をすごいなー…と、どこか遠くに眺めていました。

子育ての合間にアニメを観たり、ゲームをしたり、小説を読んだり。仕事を離れて思いっきり好きなことを楽しむ時間として育休を満喫しており、自分のニート適性を感じていました。

とはいえ人間贅沢なもので、ずっとインプットばかりが続けば、アウトプットが恋しくなります。仕事関係なく、自分が好きなことを何かやってみたい気持ちも大きくなってきました。

メンバーの投稿を見ながらふと思いついたのが、「画像生成AIを使った、内省ワークショップを作れないか?」というアイデアです。

仕事として、何度かレゴ®シリアスプレイ®のイベントを企画したことがあります。参加者が直感的にレゴブロックを組み立てることで、自分の考えや感情を視覚化し、グループで創造的な問題解決やアイデアの共有を行うワークショップ手法です。

カラフルなレゴブロックから感性を自由に開放し、視覚的にも印象に残るワークに、とてもわくわくしました。

会社では当時コロナ禍の影響で、レゴブロックの準備と対面実施の必要性がハードルとなり、継続実施は難しくなってしまいました。

画像生成AIであれば、同じように感性を開放しながら「準備不要」「オンラインで実施可能」なワークができるのではないかと考えたのです。

このアイデアをコミュニティ内に投稿したところ、コミュニティリーダーの髙橋さんと、レゴ®シリアスプレイ®が好きな細山田さんが協力に手を挙げてくれました。

私を含めこの3人がファシリテーター役となり、一度「IKIGAI lab.」有志でフィジビリティ実施してから、コミュニティ外への展開を考えていこうという話になりました。

自分の「生きがい」を楽しく探索する一歩目

ワークを使って何の課題を解決するかを考えるため、コミュニティリーダーの髙橋さんに「IKIGAI lab.が、もっとこうなったら最高!と思う点は?」を聞いてみました。

髙橋さんからは「初心者用チャンネルやイベントもあるけれど、まだ生成AIにそこまで詳しくない新規参加者が、気後れして参加を戸惑っているようにもみえる」「知識の差は関係なく、いろんな人が気軽に参加できる場がほしい」との話を聞けました。

「気後れして参加を戸惑う」人たちは、ちょうど自分のインサイトと重なります。

生成AIに対して興味はあるけれど、どちらかというと「触れておくべき」義務感の方が強くて、まだ好奇心に火がつけられていない状態。手を動かすより頭で考えすぎるタイプだったり、ITツールにもともと苦手意識があったりするかもしれません。

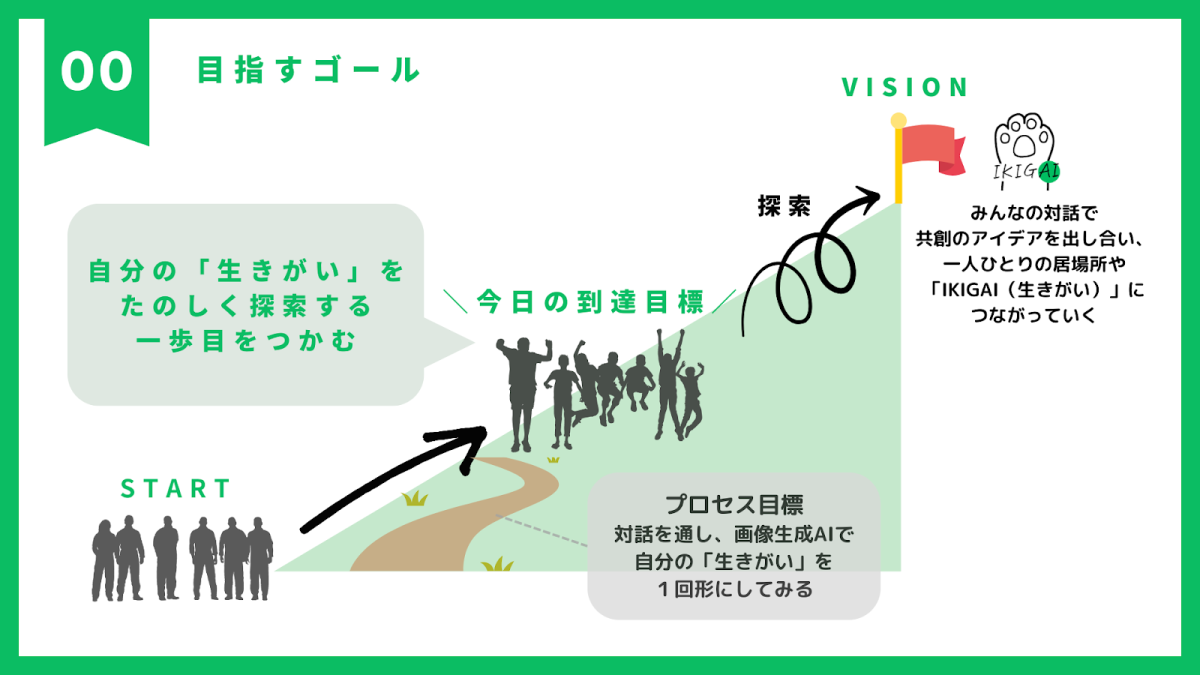

参加者の最初の状態(As Is)として「生成AIの面白みがまだ実感できておらず、コミュニティにもどう参加したらいいのか最初の一歩が分からない」を仮置きします。

参加者が最終的に目指したいゴール(To Be)は、「IKIGAI lab.」のビジョンに置くべく、コミュニティ発足時の記事を読み返します。

「みんなの対話で共創のアイデアを出し合う生成AIラボ」「交流が一人ひとりの居場所やIKIGAI(生きがい)に繋がっていく」。改めて一言一句を味わうと、とてもいいビジョンだなと感じました。

「参加者の最初の状態(As Is)」と「参加者が最終的に目指したいゴール(To Be)」の間を埋めるワークの到達目標として、「自分の「生きがい」をたのしく探索する一歩目をつかむ」に設定しました。

「生きがいとは何か?」なんてはっきり分からない人がほとんどだと思いますし、特に新規参加者は、まだ自分の「生きがい」の方向性と「IKIGAI lab.」つながっていない状態だと思います。

3時間半のワークショップだけで全てクリアになるほど「生きがい」は簡単なテーマではないですし、それができるならみんなこれほど人生には悩まないでしょう。

あくまで今回は一歩目として「生きがいって考えてみるのも面白いかも」と思ってもらうことを目標としました。

この場で好奇心を喚起することで、それぞれが日常に帰ってからも、「生きがい」を探索していくモードになっていくことを目指します。わくわくして、もっといろんな景色を見たくなって、山登りの続きをしてみたくなってしまう感覚です。

山を登るにもいくつかルートがあるように、到達目標までの道である「プロセス目標」は、さまざまな可能性があります。

今回はもともとトライしてみたかったことである「対話を通し、画像生成AIで自分の「生きがい」を1回形にしてみる」をプロセス目標としました。

プロセスを通して副次的に「このワークをきっかけに、生成AIの知識の差に関わらずIKIGAI lab.メンバーが仲良くなり、新規参加者が参加しやすくなる」効果も期待します。

「ブルーピリオド」からみる対話のヒント

「生きがい」のような正解のない、一筋縄でいかないテーマには、哲学対話の手法がぴったりです。

「対話が9割・画像生成AIを使うのが1割」くらいの気持ちでワークを設計した方がいいだろうと考えました。

すぐに画像生成AIという分かりやすいアウトプットに走ってしまうと、自分の中の「生きがい」が深まらないまま、画像生成AIの知識の差による優劣が出てしまうからです。

対話とは、互いに意見や考えを交換し合う相互的なコミュニケーション。絶対的な正解が「教える人・教わる人」の一方通行の構図とは異なり、全ての参加者が対等な立場で話し合うことで各自の視点を広げ、新たな洞察や共感、アイディアが生まれます。

NewsPicksのコミュニティスタンダードにある「3つの指針」が、まさに対話の効用を表しています。

私はコミュニティ運営や対話会の前には必ず、「感想だけでも、誰かにとっては新鮮な気づき」と伝えます。

同じ事実でも「面白い!」と捉える人もいれば、「私には無理…!」と捉える人もいる。

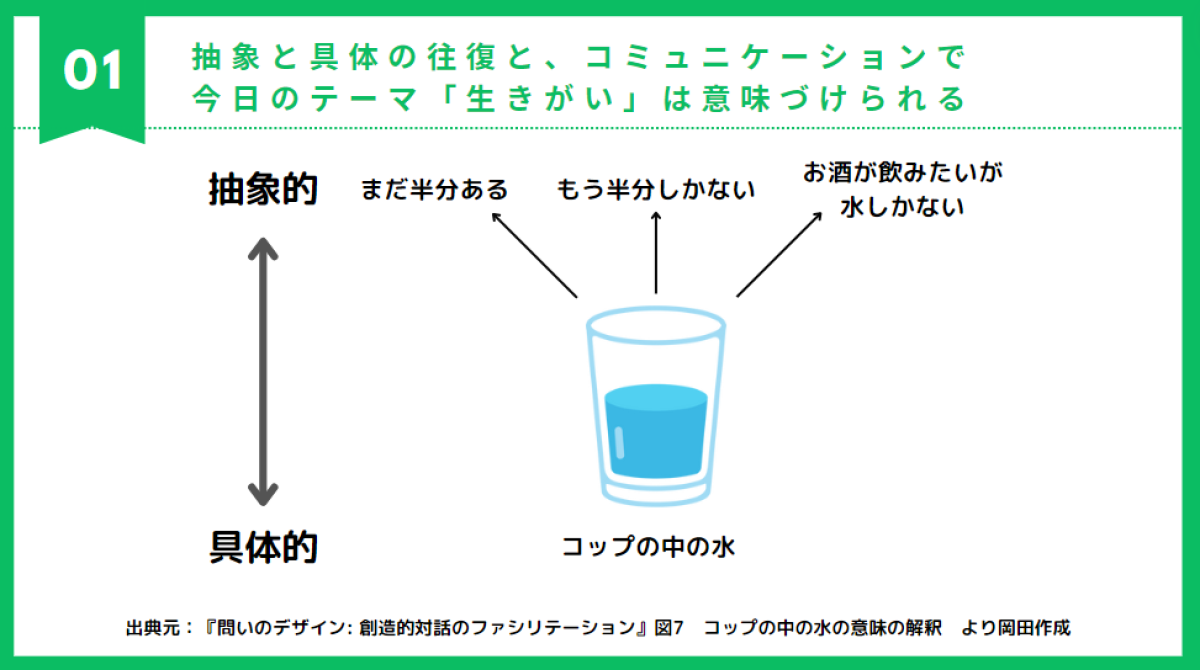

例えば同じコップの水でも、「まだ半分ある」と意味づけする人もいれば、「もう半分しかない」と意味づけする人もいるのです。

それぞれが自分が思ったことを率直に伝え、「なぜ」を繰り返す。1つのテーマに対して人数分「n×n」の視点が集まり、より多角的に捉えることで、正解のない物事の本質に迫ることができます。

対話×生成AIで作りたいと思ったのは、『ブルーピリオド』(山口つばさ著/講談社)3巻のような場です。イメージがぴったりなので、少し紹介させてください。

東京藝術大学を目指す受験生、矢口八虎(やぐちやとら)。

成績は優秀で、無意識に周囲が期待する答えを言ってしまう「空気の読める」高校生です。

予備校の課題として「縁」をテーマに、糸をモチーフにした絵を描きますが、評価は高くありませんでした。

伸び悩む八虎に対して、講師が問いかけます。「矢口にとって、縁は糸の形をしていた?」「本当にしてたならそれでいい」

その場では反射的に「たぶん…」と答えた八虎ですが、その言葉がいつまでも引っ掛かる。

「自分にとって、縁はどんな形をしている?」と問いを立て、もう一度F100号の大型キャンバスで描くことを決意します。

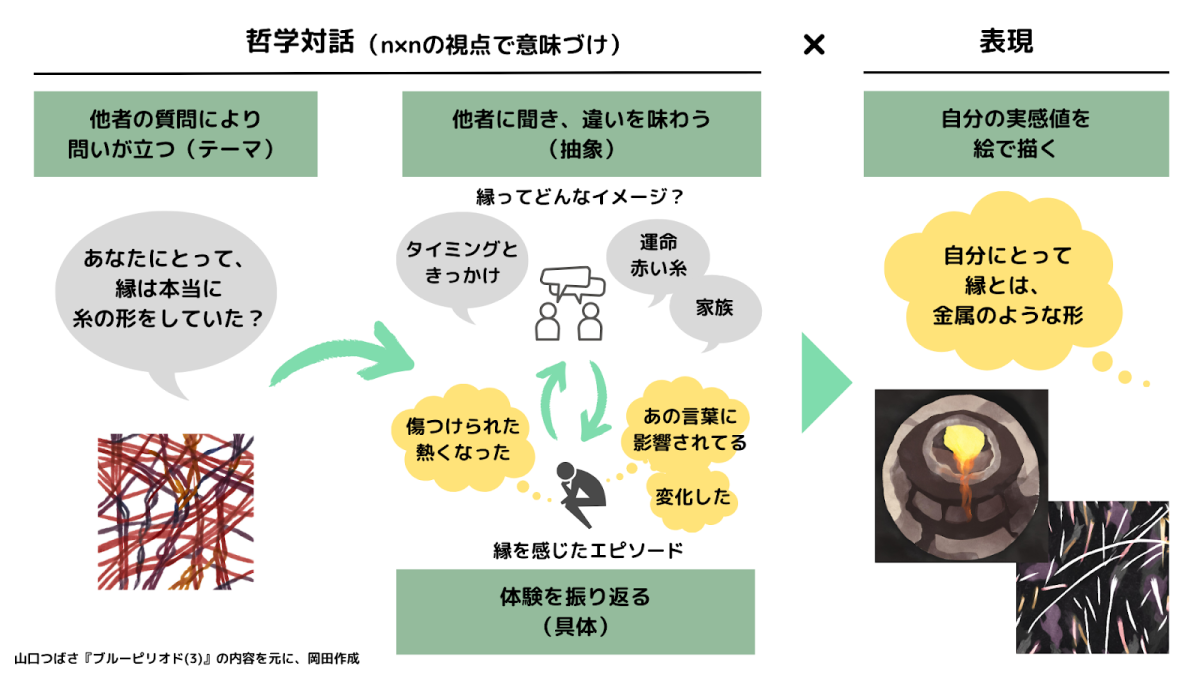

周囲の友達に「縁」のイメージを聞くことで、他者と自分との違いを味わう(上記図の「抽象的」部分)。そして自分の体験(上記図の「具体的」部分)を「縁」をテーマに再解釈し、自分が考える「縁」の輪郭をクリアにしていきます。

糸みたいに繊細な縁もあれば 刃物みたいに自分が傷つくこともある自分の形が変わっていく 熱を持っていれば周囲の形も影響される打たれるたびに強くなる

そして出した結論は「俺にとって縁は、金属みたいな形かもしれない」。溶鉱炉をモチーフに、いまにも溶け出して形を変えようとする鉄の熱さを描く。八虎は初めて自分の絵に飲み込まれそうな「ソレ」を感じました。

岡田菜子が漫画を要約

どうでしょうか。「縁の形は糸」よりも、自他との対話と意味づけを繰り返したあとの「縁の形は金属」の方が、よっぽど八虎という人間のリアリティを感じないでしょうか。

心に迫ってくる絵なので、ぜひ実際に漫画で読んでみてほしいです。(いつか実物も見てみたい)

まとめると以下のようなイメージです。

「縁は本当に糸の形?」と突っ込んで引き上げていくのは、ファシリテーターおよび周囲の大切な役目です。

本当にそう思っているのか。周りから期待されそうな「正解」を置きにいってないか。参加者から出てくるものを受容するだけでなく、逃がさずに問うシーンも時には必要です。

1つの問いから、対話の中で新しい問いが立つこともあります。また周囲に問うことで、別の誰かの中に新しい問いが立つこともあります。

問いを立てて、自分の気持ちや意見を率直に外へ出して、対話から新しい意味を伴って、また自分の中に戻す。その繰り返しです。

私たちは八虎のように絵は描けないので、右側の表現を画像生成AIにやってもらいます。

思い通りの絵が出てくる訳ではないですが、偶然出てきたものさえも生かして、自分への意味を解釈しなおします。(「強いていえば」で、意味を後付けして考える。どうしてもしっくりこないところは、なぜしっくりこないのかを考える)

私は美大出身ではないのですが、絵を描くことは自分と向き合い続ける孤独な作業だと想像します。

テーマへの解釈を深めていくプロセスの1つとして、哲学対話×画像生成AIのアプローチが使えることもあるかもしれません。

「生きがい」って何?―西洋的コミュニケーションに慣れすぎた私たち

「テーマは生きがいにした方がいいだろうな」と思いながら、実はずっと躊躇していました。

当日、私はモデレーター兼ファシリテーターとしてワークに参加します。参加者の皆さんに「感情を率直に話してください」とお願いする以上、私もいち参加者・1人の人間として、まずは私から、私自身の「生きがい」への仮説や実感値を開示する必要があると思いました。

正解がないとはいえ、「生きがい」について参考になるようなリファランス(参照・基準)がないまま対話を丸投げしては、参加者の不安の方が大きくなり、たのしく自由に話せる場にはなりません。

冒頭にも書いたように、私の「生きがい」の第一印象は「重たいし、光が強すぎて、怖い」。

この重たい荷物に対して、モデレーターの私から「生きがい」について何を話せばいいのか。「生きがいなんて一切ない」という人が来たときに、酷く傷つけることにならないか。「重たい」なんて思ってしまう時点で、たのしい場にはできない。

テーマを発表して参加者を募集してからも、1か月半ほどずっと悩み続けていました。

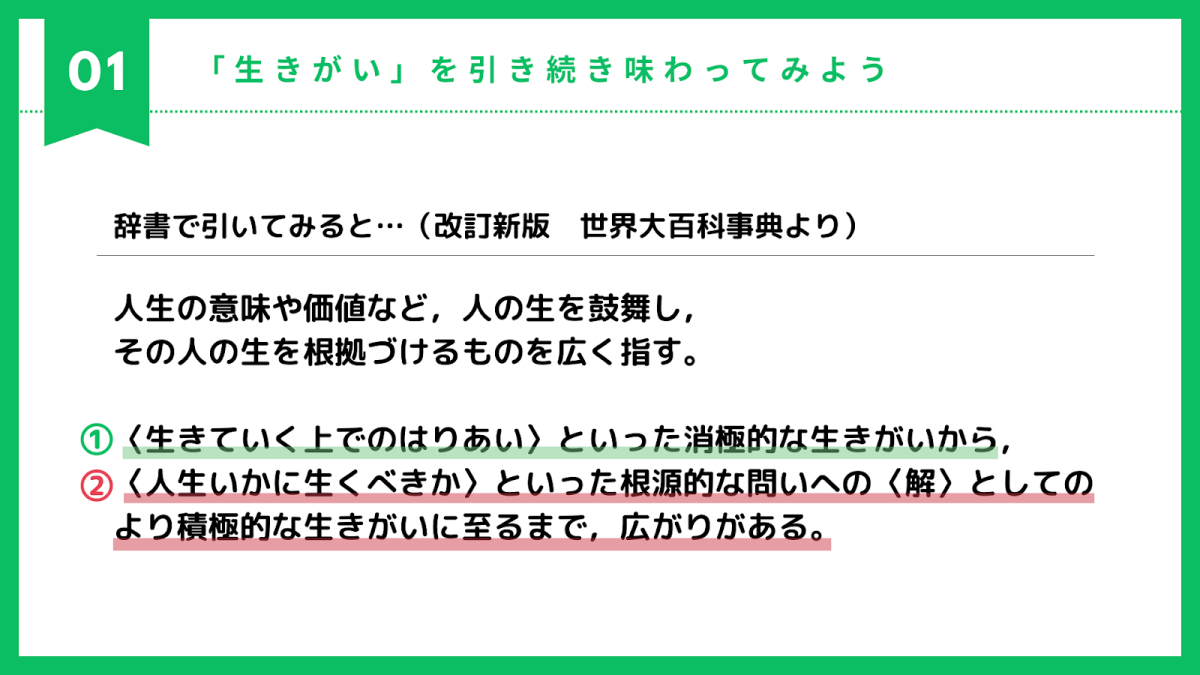

まずは、「生きがい」の辞書的な定義を調べます。

後半の部分は、①と②に分けられそうだと思いました。

①が「推しのライブ」とか、「ネコ」とか、「酒」とか、名詞のイメージ。②が「他者のために尽くす」とか、「仕事で大きな成果を達成する」とか、動詞のイメージです。

普段のワーク設計では、テーマに対して世の中にある何かしらの理論を応用できないかを考えます。ぴったりくる理論がなければ、自分で分類などして理論や図解を作ることもあります。

理論化できそうで、ワークに落とし込みやすいのは②の意味の方です。

①だと喪失したときにどうするか?をどう考えるかが難しく、センシティブな話にもなってきます。(すでに喪失を経験している人でも、回復した人もいればまだそうでない人もいます)

②であれば、①よりも一段抽象的な言葉になるため、再現性があります。例え一時的に失ったとしても、同様の言葉が当てはまる別のものを探索することで、回復も早くなる。レジリエンス的な効用もありそうです。

「生きがい」で検索して出てくる本やネット記事を読んでも、ほとんどが②について書かれていました。こちらであれば、当てはまりそうなキャリア系の理論もいくつか思いつきます。

特に企業内研修であれば、会社への還元を目的に費用を出すことを鑑みても、キャリアの話に絞るべきです。

しかし、どうにもモヤモヤします。これは研修ではないですし、感情を自由に開放しようといいながら「今回扱う生きがいは②の意味です!」なんて遊び場の範囲を決めてしまうのは、モデレーター側の傲慢に思えてきました。

もう一度真っ白に「生きがい」について考えてみようと、さまざまな人の人生のかけらを集めていきます。

自分や周囲、小説・アニメ・漫画などの登場人物、誰かのTwitterやブログなどにある生の声、などなど。

日常に触れるものから、この人にとって生きがいは何だ?生きがいを感じているのか?失ったのか?必要なのか?などを、考えていきました。

たくさんの「生きがい」に触れるにつれ、「生きがい」はやはり②の意味に限定できるものではないこと。

「アイドル」など一見①のものから、②の意味を喚起する人もいること。

また、失ったときに一番「今思えば」と振り返って実感したり、渇望したりするものなのだなと実感しました。(「失ったとき」とは、「達成したあと」も含みます。)

その中で手に取ってみた本の1つが、『自分とか、ないから。教養としての東洋哲学』(しんめいP著・サンクチュアリ出版)です。

東大を出て無職になり、離婚して、実家のふとんから出られなくなったしんめいPさんが、東洋哲学と出会って虚無感から脱出していく本です。

「生きがいを失ったけど、回復しつつある人の例かな」と思い、読んでみました。

実体験を踏まえ、非常に分かりやすく東洋哲学について伝えられており、これが私の中で大きなヒントになりました。

「生きがい」は日本独自の概念で、翻訳しきれない「ikigai」として、海外から着目されることもあるといいます。

無理やり英訳するなら「Purpose in life(人生の目的)」ですが、確かにこれは私が違和感を持った「絞ってしまってる」感触がします。

「生きがい」が日本文化に基づくものなのであれば東洋哲学、ひいては東洋思想に影響を受けている可能性は高そうです。

『自分とか、ないから。』を読んだことをきっかけに、東洋思想を調べていきました。

これが面白くて、学べば学ぶほど奥深い世界で、真意をこの短いスペースで伝えきれるものではないのですが……。(というか、私も「真意を感じ取れます!」なんておこがましくて言えません)

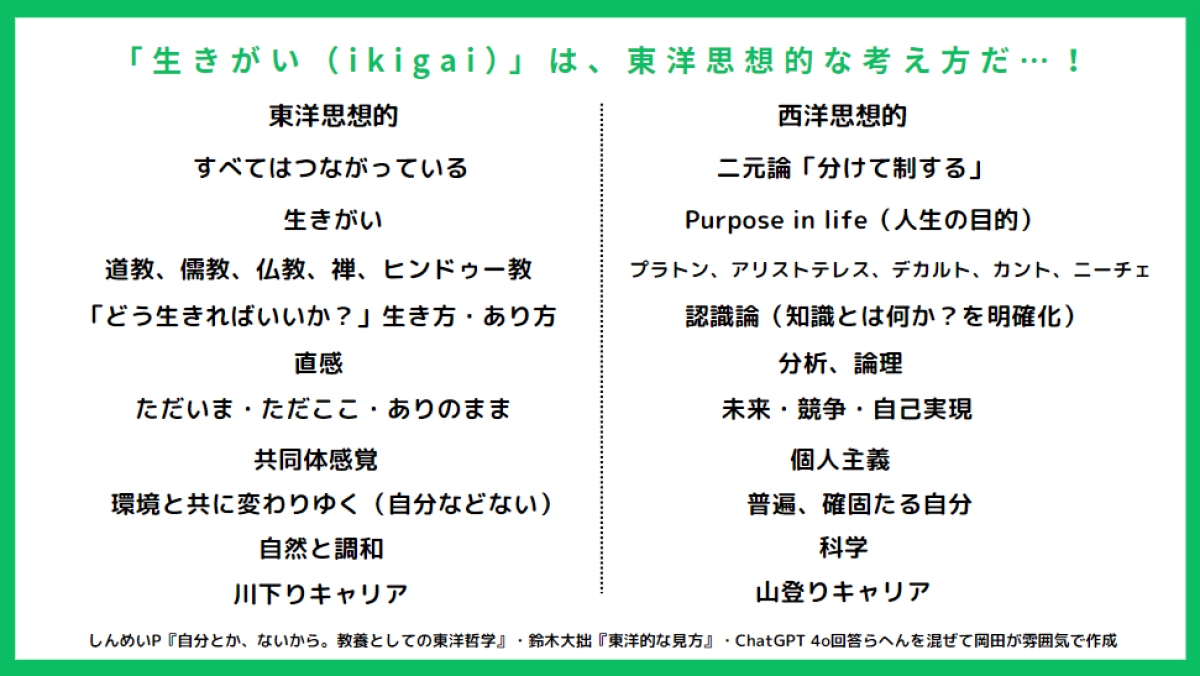

大変心苦しいのですが便宜上、東洋思想と西洋思想の違いをざっくりまとめてみます。

東洋思想と西洋思想の大きな違いは、「分けるか・分けないか」です。

西洋思想は、とにかく分ける。理論で分け、言葉で分け。普遍的な知識としてまとめることで他者と共有し、汎用化・機械化し、限られた時間の中で効率化を図る。競争し、自然を制し、他者を制す。そうして発展していきました。

私たちが慣れ親しんでいるのは、西洋思想的な価値観・コミュニケーションではないでしょうか。

かなり雑に言ってしまえば「仕事脳」といいますか、社会がここに最適化されたシステムになっています。

でも実は、日本の文化的背景である東洋思想は、もともと「分けない」思想です。

「色即是空(しきそくぜくう)、空即是色(くうそくぜしき)」という般若心経の言葉があります。色は目に見えるすべての形あるもの(有)を指し、空は実体のないもの(無)を指し、有は無であり、無は有であるといいます。

もっといえばあなたは私であり、私はアンデス山脈の花でもある。すべてはつながっていて、まるで神が「光あれ」と言う前の世界のように混沌で無垢であり、分けるものではないのです。

宇宙も世界も自然も他者も分けるものではないので、そもそも明確な「自分」なんてものも存在しません。

今、私は東洋と西洋を対比した図を描いて説明してしまっていますが、この手法自体が東洋思想にまったく反することです。

東洋思想は、分けないんです。こんな風に真ん中に線を引いて、図にして、言葉にする。これらは全て「分ける」行為です。禅の精神は言葉を捨てることにあります。

かなり無理やりイメージにするなら、こんな感じでしょうか。

本当は「東洋思想」も「西洋思想」もない。どちらが優れているのか比べるものでもないし、対立するものでもない。別にどっちだっていいのです。説得もしません。

ガンディーが、西欧列強の支配に対して憎しみではなく相手をも受容し、非暴力・非服従でインド独立を成し遂げようとした世界です。

全てを包み込み、感じたまま・ありのままでいることが東洋思想であり、その中に「生きがい」はあると思いました。

結局「生きがい」とは何なのか?

いろいろぐちゃぐちゃ書きましたが、結論は『自分とか、ないから。』にも書かれていた、ブルースリーのこの言葉です。

世の中の役に立っていようといまいと、誰が何と言おうと、その人自身が「生きがい」だと感じたなら、「生きがい」。

その人自身が「生きがい」だと感じないのであれば、「生きがいでない」。

たったそれだけのことです。「生きがい」は「生きがい」でしかない。それ以上でも以下でもない。そこに理論なんてありません。

360度くらい回転しましたが、ようやく「生きがい」が自分の言葉で語れるようになりました。

「感じたなかに、生きがいがある」。これであれば、私の中にも「生きがい」を感じた経験は十分にあります。

そして「IKIGAI lab.」に自分から飛び込んで参加するくらい、前向きな気持ちで人生に臨んでいる皆さんの中にも、きっと何らかの「生きがい」を感じた経験はある。そこは安心して、信頼できるポイントです。

ここまできてようやく、自分の中の「生きがい」のイメージが軽くなり、あたたかくなり、当日の場を楽しんでいける感覚を持てるようになりました。

私たちは、言葉や理論、コントロール(分けて制すこと)ができるものに慣れすぎています。「分かる」も西洋的な思想です。それ自体は決して悪いことではないです。

ただ感じたなかに「生きがい」があるなら、感じる心を鍛えるしかありません。

本来は言葉すらなくして瞑想にふけることも、「生きがい」探究の1つのプロセスとしてあり得ますが、いきなりそれはハードルが高すぎるので。(みんなをzoomで集めて、何も言わず、3時間半「無」の空間にいざなう胆力はまだ私にはありません。)

まずは五感を開いて(本当は五という数字ですらないです。分けているので)、「生きがい」を感じ取ってみること。

そして感じたことを、対話や絵、いろんな角度のアプローチからやり取りして、意味づけを繰り返していくこと。

自然のように、思い通りにならない生成AIの偶発性ですらたのしんで、自分の中に取り込んでいくこと。

普段の西洋的な価値観から1回離れて、感性を開放していくことが「生きがい」探究に必要なプロセスだと、自信を持つことができました。

脱線しますが、この結論に至ったのは、私が今育休中ということが大きいです。

仕事をしていたら効率化のためにすぐ理論化・図式化したいという発想になりますし、HR領域が専門であるだけに、キャリア論のような実益のあるものに繋げたくなってしまっていたと思います。(実際、最初はそうでした)

赤ちゃんという言葉を持たない・混沌で無垢な存在と触れながら、既に言葉を獲得してしまっている私が、もう一度混沌の世界へ没入することを試みてみる。

こんな風に寄り道しながら自由に「生きがい」というテーマを探索できたことは、私の人生にとって豊かな時間であったと思います。

仕事や「~べき」から離れた異界のような時間は、心の自由には必要ですし、このワークが皆さんにとってそういう時間になれたなら嬉しいです。

次回、後編では、いよいよワークの具体的な内容を解説します。ワーク体験会の案内もありますので、ぜひご覧ください。

参考文献:

『問いのデザイン: 創造的対話のファシリテーション』安斎 勇樹著・塩瀬 隆之著/学芸出版社

『ブルーピリオド(3)』山口つばさ著/アフタヌーンコミックス

『自分とか、ないから。教養としての東洋哲学』しんめいP著/サンクチュアリ出版

『新編 東洋的な見方』鈴木大拙著・上田 閑照編/岩波文庫

※ サムネイル画像はDALL・E3とCanvaで作成

話し手・岡田菜子(おかださいこ)

ブログ『イシューからはじめるFF10』/note

インプレスのThink ITで生成AIの連載中!

株式会社インプレスのThink ITでIKIGAI lab.コミュニティメンバーが「Gen AI Times」という生成AIニュースを連載しております。

半歩先の未来をエスコートするというコンセプトのもと、AI・生成 AIに関するニュースや実践から得られたノウハウを提供いたします。

本トピックスメンバーとは異なるIKIGAI lab. コミュニティメンバー8名が記事を執筆いたしますので、私たちとは違った切り口や生成AIの活用方法を味わっていただけたら幸いです。

コミュニティリーダー・髙橋和馬が監修として携わり、本ワークショップを共同で開催いただいた細山田隼人さんも記事を書かれています。

ぜひご確認ください。

更新の通知を受け取りましょう

投稿したコメント