花粉症シーズン到来!しつこい鼻水はなぜ起こる?

花粉症の方には辛い時期が迫ってきました。鼻水が止まらない。そんな方も多いかもしれません。毎年この時期に限って鼻水が出るという場合には、その原因は花粉症の可能性が高いと思いますが、時期を問わない場合には、解決策に飛びつく前に、原因を考える必要があります。

例えば、パソコンが正常に起動しない時、すぐにその解決策がわかるわけではありませんよね。充電が切れていないか、スイッチはオンになっているかなど、まずは何が原因かを考え、その上で対処するでしょう。

病気についても全く同じことが言えます。どんな症状でも、まずはその原因を考えることが大切です。なぜなら、原因によって対処法も180度変わることがあるからです。

鼻水の原因にはどのようなものがあるか?

大きく分けると、感染性のもの、アレルギー性のもの、それ以外のもの、と分類できます。

感染性のものには、風邪やインフルエンザ、副鼻腔炎と呼ばれる感染症などが含まれます。また、新型コロナウイルス感染症でも、鼻水の症状が出る方も珍しくありません。

私自身、これまで「鼻水がひどくて、アレルギーだと思うのですが。」という患者さんに新型コロナウイルスと診断したことがあります。特に何も考えず「アレルギーだと思うのでアレルギー薬を出しておきますね。」なんてアドバイスしていたら、症状がよくならないばかりか、周囲の方にも感染が広がっていたかもしれません。

一方、アレルギー性のものには、花粉症やハウスダストアレルギーなどが含まれます。実に3割までの成人がアレルギー性の鼻炎を経験するとも言われますから(1)、かなり多くの人を困らせている病気であると言えるでしょう。

その他のものとしては、例えば天候の変化や大気汚染によるもの、辛いものを食べることによるもの、ピルの内服や妊娠に関連した鼻水というのも報告されています(2)。

こういった原因からどれにあたるのかをしっかりと検討し、その原因にアプローチしていくプロセスが、症状の解決のためにとても大切です。

鼻水の原因はどのように区別すればよいか?

感染性の場合には、発熱やせき、喉の痛みなどの症状に注目します。これらの症状があれば、風邪のような感染症らしく、鼻水の原因も感染症の疑いが高まります。また、通常のウイルス感染であれば、1週間程度で治ることがほとんどですから、年中鼻水が出ているという場合には、ウイルス感染の可能性を高率に除外することができます。

また、副鼻腔炎と呼ばれる感染症の場合には、細菌が原因のこともあり、この場合には1週間を超えて症状が長引くこともあります。しかし、細菌感染の場合にはウイルス感染と比べて高熱が出やすく、39度を超える高熱が出たり、膿のような汚い色をしたドロっとした鼻水が出たり、顔に強い痛みを出したりします。このような症状がないかを確認して区別していきます。

一方で、アレルギーの場合には、水のようなさらさらした鼻水のことが多く、鼻の奥のむず痒さやくしゃみが出たり、鼻だけでなく目にも痒みを感じたりするのが典型的です。花粉症など季節性のあるアレルゲンが原因の場合には、特定の季節だけに症状を出す一方、ハウスダストやペットの毛などに対するアレルギーの場合には通年で症状を出します。感染性と比べると、持続期間が長いという特徴もあります。

それ以外の原因として、タバコの煙や天候の変化、辛いものが原因で鼻水が出ることもあります。これらの場合には、決まったものが引き金になって症状が出るので、誘因が自覚できていることが多く、比較的原因の特定は容易かもしれません。

また、妊娠やピルの内服に関連して鼻水が出るという方もいます(3)。妊娠関連の鼻水は、典型的には妊娠期間の最後の1-2ヶ月で起こり、出産後は2週間以内に症状が消失すると報告されており2、ホルモンの変化などが原因と考えられています。一方、妊娠のどの時期にでも起きうると報告している論文もあります(4)。

これらアレルギー以外の原因の場合には、アレルギーの場合と比較して、目や鼻のかゆみ、くしゃみといった症状は出にくいという特徴もあります。

なぜアレルギーで鼻水が出るのか?

アレルギーのある方は、特定のアレルゲンに対して体の一部が過剰な反応を起こしてしまうようになっています。例えば、花粉症の方が花粉を吸い込むと、鼻の粘膜が花粉に敏感に反応するようになってしまっており、即座に鼻で免疫反応が起こり、肥満細胞と呼ばれる細胞が活発に活動をし始めます。この肥満細胞は、ヒスタミンと呼ばれる物質たくさん作り、それを鼻の粘膜の下で放出していきます。ヒスタミンには、血管を拡張させたり、粘液を分泌させたりする働きがあり、これにより鼻水がたくさん出てくることになります。

花粉症で抗ヒスタミン薬という薬を処方された経験がある方もいらっしゃるのではないかと思いますが、抗ヒスタミン薬を治療に使うのはこのためです。

辛いものを食べるとなぜ鼻水が出るのか?

私も辛いものが好きで、韓国料理やインドカレーなどをよく食べに行くのですが、必ずと言っていいほど鼻水が止まらなくなり、ティッシュペーパーが必需品になります。

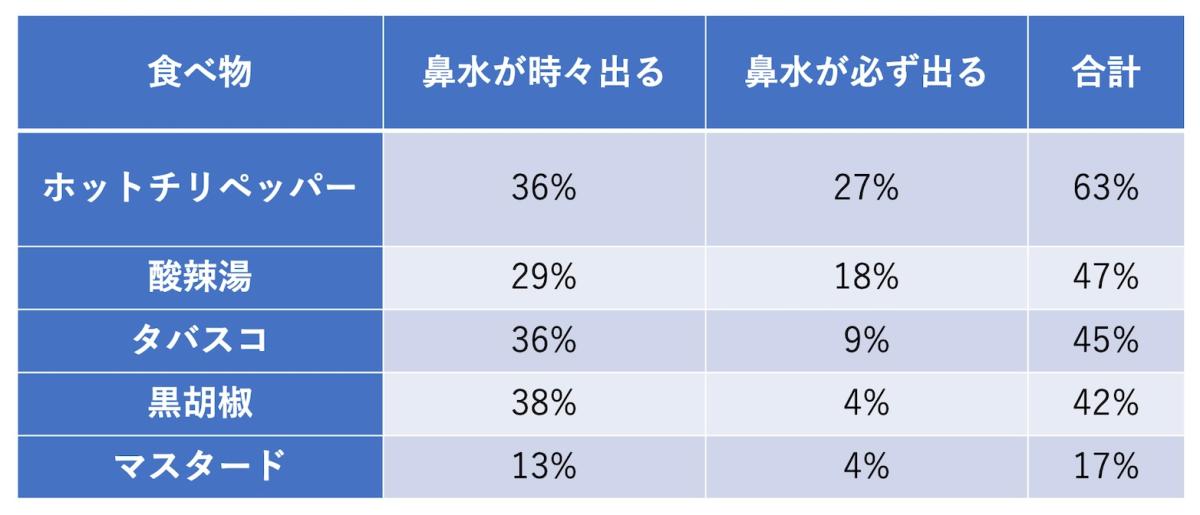

世界には実に様々な研究があるもので、いろんな辛いものでどのぐらいの人に鼻水が出るのか、アンケート調査をした研究があります(5)。その研究結果を見てみるとこのような感じでした。

これをみると、様々な辛い食べ物で、半分近くの方に鼻水の症状が出ているのが分かります。どうやら私は例外ではないようです。では一体、これはなぜなのでしょうか。

これには、辛いものに含まれる「カプサイシン」と呼ばれる物質にヒントがあるようです。

カプサイシンは、実は味覚ではなく痛覚を伝える神経を刺激することが知られています。すると、強い痛みの信号が舌や口の中の神経から脳へと伝えられることになります。強い刺激の信号が入ると、人の体は反射的に防御反応が起こるようにできています。痛みを抑制しようとするのです。この抑制の働きをしているのが副交感神経と呼ばれる神経です。

人の自律神経は、大きく交感神経と副交感神経に分けられます。古くから、交感神経は「闘争と逃走の神経」と呼ばれ、狩猟をしたり戦ったりする時に使われる神経であることがわかっていました。一方、副交感神経は休みをとったり食事をとったりする時に活躍する神経です。

カプサイシンをとると、強い刺激が口から伝えられ、瞬時に体が副交感神経の働きを高める反射が起きることが知られています(6)。この働きが過剰になると、体の様々な部分で副交感神経が働き、口の中では唾液の分泌が増え、鼻では鼻水を出し、頭皮に汗をかき、涙腺では涙を多く分泌したり、血管が広がって顔が赤みを帯びたりします。また、腸の動きが活発になりすぎると、下痢をしてしまったりもします。

辛いものを食べると、涙が出る、汗がだらだら出る、すぐ顔が赤くなる、下痢をしてしまう、といった方もいらっしゃるかもしれません。その秘密は、この副交感神経にあったのです。

これらの症状には、ヒスタミンは全く関与しておらず、アレルギー反応とは全く異なるため、アレルギーに対して用いられる抗ヒスタミン薬は全く効かないことも知られています(5)。症状は同じでも、有効な治療が異なる理由が少しお分かりいただけたでしょうか。

今年から「医者のいらないニュースレター」というタイトルでニュースレターの配信を始めています。ニュースレターに登録していただくと、無料でもメールに記事が届けられ、手元のメールで記事を読んでいただくことができます。今回の記事も、ニュースレターで配信をしたものです。ご関心のある方は、ぜひ以下のリンクからご登録いただければと思います。ご登録には、メールアドレスのみが必要です。

参考文献

1 Meltzer EO, Blaiss MS, Derebery MJ, et al. Burden of allergic rhinitis: Results from the Pediatric Allergies in America survey. Journal of Allergy and Clinical Immunology 2009. DOI:10.1016/j.jaci.2009.05.013.

2 Ellegård EK. Pregnancy rhinitis. Immunol Allergy Clin North Am. 2006. DOI:10.1016/j.iac.2005.10.007.

3 Stübner UP, Gruber D, Berger UE, et al. The influence of female sex hormones on nasal reactivity in seasonal allergic rhinitis. Allergy: European Journal of Allergy and Clinical Immunology 1999. DOI:10.1034/j.1398-9995.1999.00961.x.

4 Ellegård E, Hellgren M, Torén K, Karlsson G. The incidence of pregnancy rhinitis. Gynecol Obstet Invest2000. DOI:10.1159/000010223.

5 Raphael G, Raphael MH, Kaliner M. Gustatory rhinitis: A syndrome of food-induced rhinorrhea. J Allergy Clin Immunol 1989. DOI:10.1016/0091-6749(89)90484-3.

6 Lundblad L, Saria A, Lundberg JM, Änggård A. Increased vascular permeability in rat nasal mucosa induced by substance p and stimulation of capsaicin-sensitive trigeminal neurons. Acta Otolaryngol 1983. DOI:10.3109/00016488309132734.

初出/WEBマガジン「mi-mollet」(講談社)

更新の通知を受け取りましょう

投稿したコメント