UNESCO10週年で報告された事実 医学研究から見た“和食と健康”とは

12月4日は和食がユネスコ無形文化遺産に登録された日です。この日、東京の帝国ホテルにて、ユネスコ無形文化遺産登録10周年を記念する特別イベント「1204和食セッション〜次世代に繋ぐ和食の集い〜」が開催されました。

このイベントは、ユネスコ登録に向けて設立された「一般社団法人和食文化国民会議」(略称:和食会議)によって主催されました。和食会議は、食品メーカー、料理人、研究者、地域団体、調理学校、個人、自治体など、多様な参加者を結集し、和食文化を次世代へ伝承する国民運動を推進しています。この団体は2015年2月に設立されました。

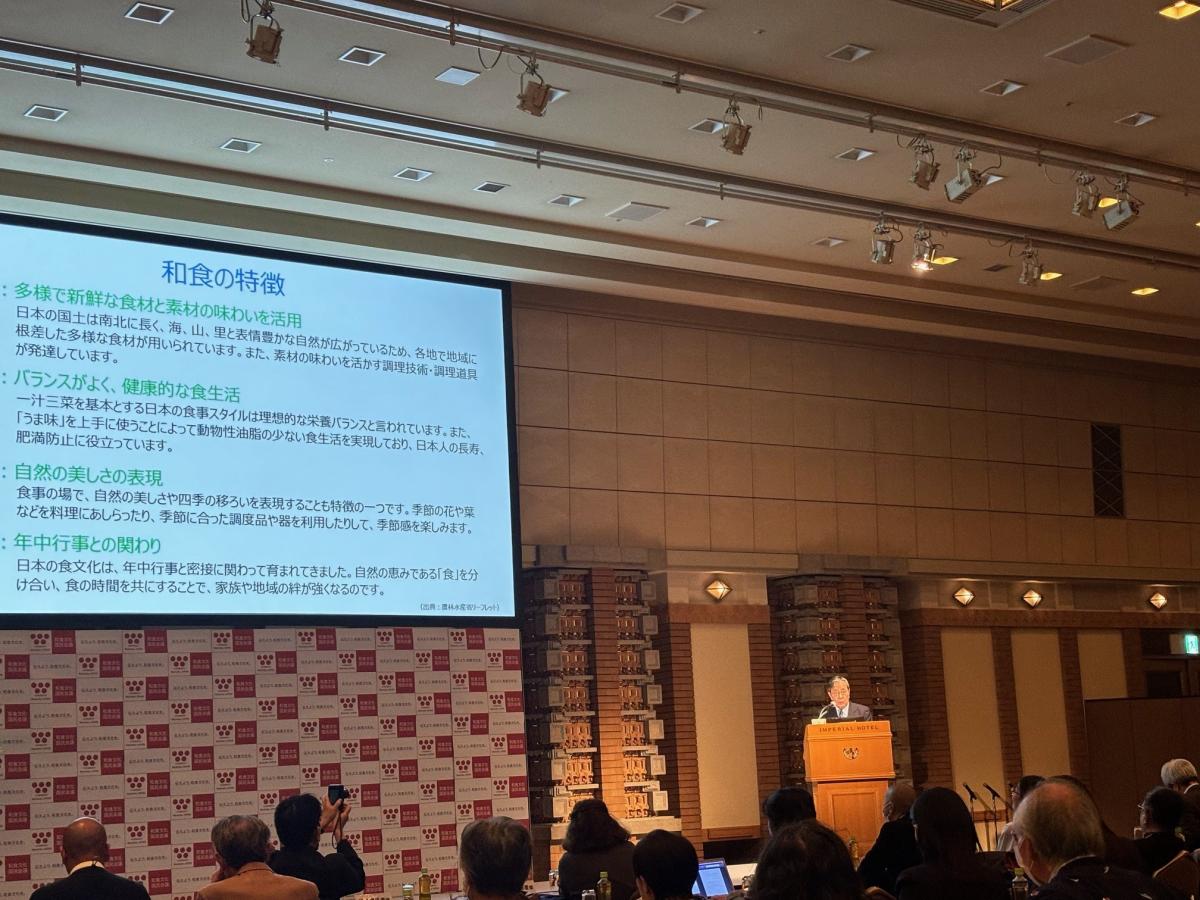

いまいちど、和食文化が認定された時のキーワードを思い出せればと思います。和食のユネスコ認定時の和食の4つの特徴が農林水産省のホームページに掲載されています。

1. 多様で新鮮な食材とその持ち味の尊重

2. 健康的な食生活を支える栄養バランス

3. 自然の美しさや季節の移ろいの表現

4. 正月などの年中行事との密接な関わり

ユネスコ無形文化遺産登録への貢献者である伏木亨甲子園大学学長と熊倉功夫MIHO MUSEUM館長が特別に登壇しました。熊倉氏の挨拶は特に印象深く、和食のユネスコ無形文化遺産登録が社会に大きな影響を与えていることが強調されました。例えば、ユネスコ認定後には、キッコーマン名誉会長の茂木氏、京都菊乃井のオーナー村田氏、そして元国立博物館館長の石毛氏が文化功労者として相次いで受賞しました。特に村田氏の受賞は、料理人の社会的地位を向上させる大きな意義があったとのことです。そして、石毛氏は「食文化」という言葉の生みの親であり、彼の受賞は食が文化として広く認められる時代となった大きな転換を示しています。

法律・制度においても、文化芸術基本法(以前は推進法)における「生活文化」のジャンルに、食文化が新たに加えられたことは大きな進展です。これにより、食文化は絵画、彫刻、芸能、茶道など他の文化的側面と同等の地位を得ることができました。また、登録無形文化財という制度においても、食文化というカテゴリが新設されました。

「これらを見るだけで、ユネスコ登録がいかに我が国の食文化の地位向上に貢献したかわかる。しかし、残念なことに、国指定の重要無形文化在登録のリストにまだ食文化は入っていない。これをなんとかしたい。生活文化の中化の食文化に人間国宝をだしたい。シェフの人間国宝。これからも国に要求していくことを目標にしたい。」熊倉氏のPost-UNESCOの新たな目標

日本の伝統的な文化である食文化をどうサステナブルに後世に残していくのか、その戦略の一端が見えたように思えた。なるほど!!だ。

記念イベントでは、農業・食品産業技術総合研究機構(農研機構NARO)の委託を受け、和食の健康価値に関する医学的研究を行った2人の著名な研究者の発表もありました。今回は、特にこの2人の発表が注目に値すると感じました。

実際、和食がユネスコ無形文化遺産に登録された際、日本は食文化の申請としては珍しく健康面での価値を含めましたが、ユネスコからは和食の健康的な側面について医学的な研究に基づく探求が求められたと聞いています。

これを受けて、農林水産省の下、農研機構NAROは2回にわたり大規模な研究プロジェクト(革新的技術創造促進事業)を公募し、今回の発表者2名がそれぞれのプロジェクト責任者として研究を推進しました。二人の研究は和食の健康面に関する理解を深める上で重要な役割を果たしています。

最初に採択されたのが、2番目の演者である当時京都大学大学院医学研究科糖尿病・栄養内科学教授(現大阪医学研究所北野病院理事長)の稲垣氏で、主に医農連携による「世界の健康に貢献する日本食の科学的・多面的検証推進コンソーシアム」を2014年に立ち上げて精力的に推進しました。

2017年に第二期の応募で採択されたのが、1番目の演者の辻氏です。辻氏は今年東北大学医学部公衆衛生学講座の教授を退官されましたが、現在も医学部内に特別研究室をもって、健康日本21(第3次)の座長として日本人の健康・栄養政策をリードしています。

次に、辻氏の発表の要点を私のメモを参考に振り返ってみたいと思います。

和食が心身の健康に及ぼす影響

東北大学大学院 辻一郎名誉教授

辻氏は日本食と健康に関連する日本の代表的なコホート研究の結果に基づいて、超高齢社会で問題となってきている循環器病疾患と認知症という2つの重要な疾患領域における日本食の影響に焦点を当てました。和食の健康への良い影響を示すキーワードは自らの研究「大崎コホート研究」(2006年)から出てきたという、「緑茶」「みかん」「キノコ」「魚」だそうです。中でも、緑茶を飲む習慣は自信をもって、和食の健康価値の要因の一つだとのことです。

そして、緑茶の効果に関する主要な点は以下の通りです。

1.緑茶の摂取が多い人は死亡率が23%低い。

2.循環器系疾患率が下がり、緑茶を5杯飲むと25%減少。

3.がんには影響なし。

4. 65歳以上の高齢者で分析すると、緑茶の摂取頻度が低いほど要介護リスクが減少。一日5杯で1/3のリスクに。

5. 認知症の発症リスクも減少「大崎コホート研究」(2006年)の成果より

さらに、緑茶に含まれるカテキンとテアニンは、βアミロイドの蓄積を予防し、神経細胞を保護し、睡眠の質を向上させる効果があります。また、緑茶はフッ素成分を含むため、歯の健康にも良い影響を与えるとされています。

静岡県では、緑茶の摂取量が全国一で、その健康寿命は全国第5位です。これは、緑茶習慣が健康寿命に関連している可能性を示唆しています。

これらの疫学研究から、辻氏は上記の特徴「緑茶、キノコ、みかん、魚が多い」と認知機能低下防止という共通要素を見出したのです。そして、これらの食品を含む食事パターンが、いわゆる、健康に良い和食の食事パターンではないかという仮説を出して、日本食のインデックススコアを開発に至っています。そして、昨年、食事の日本食度合いと認知症発症リスクとの関係に関する研究成果を公表し、下記の3つが確認しています。

1.日本食パターンが高いと死亡率が下がる、要介護発生リスクが下がる

2.日本食パターンが低いと死亡率あがる、要介護発生リスクが上がる

3.日本食パターンは循環器性疾患および認知症発症リスクの軽減に関係する。

日本食は脳の健康にいいのか?

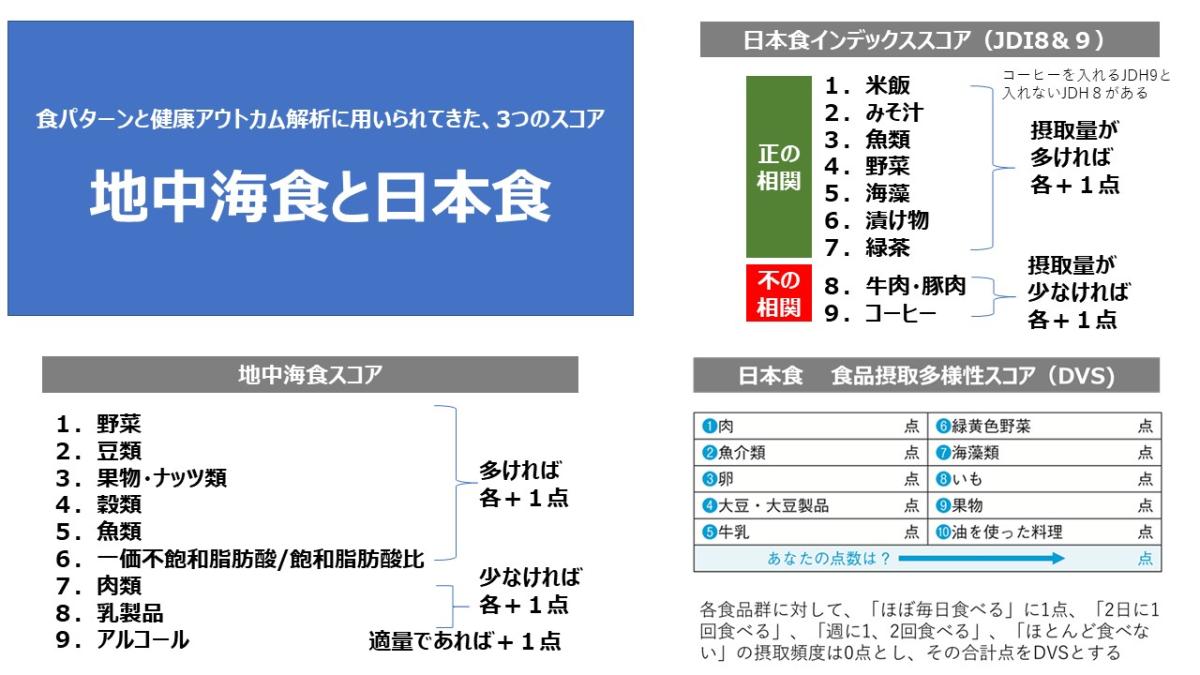

辻氏によれば、日本食と認知症の関係をみた信頼できる大規模コホート研究は5つ論文がこれまで公開されており、そのうち3論文が今年出版されたものだそうです。九州大学医学部が長年実施している久山町コホートでは、“お米摂取が少なく野菜摂取が多いく、そして、日本食インデックスが強いほど認知症リスクは低下する(30%程度)”ということがわかっています。名古屋の国⽴研究開発法⼈国⽴⻑寿医療研究センターが実施したコホートでは、日本食インデックスが高いと、認知症の発症率が約50%低下するという結果が出ています。これらの2つの研究では、「日本食パターン」は、8項目(ご飯、みそ汁、海草、漬物、緑黄色野菜、魚介類、緑茶、牛肉・豚肉)に基づく日本食インデックス(JDI8; 8-item Japanese Diet Index)を用いて定義されています。

JDIとは異なるスコア、「食品摂取の多様性得点(DVS)」を用いた2つの研究、国立がんセンターの多目的コホート研究(JPHC研究)と東京都健康長寿センターのコホート研究においても、日本食の多様性スコアが高いと認知症発症率がそれぞれ、30%、20%低いという結果が出ています。DVSは肉類、魚介類、卵類、牛乳、大豆製品、緑黄色野菜類、海藻類、果物、芋類、油脂類の 10食品群により日本食を定義しています。

このように、食パターンと健康に着目した5つの報告全てが、日本食のパターンは認知症発症率と関係するという研究結果で一致しています。どうやら、現時点で確かに言えることは、日本食の多様性は高齢者の認知症発症リスクの低さと相関するということのようです。

メカニズムについても興味深い報告が存在します。国立長寿医療センターの最新の研究は、食の多様性と認知症の関係を追跡し、日本食の多様性スコアを維持することが、認知症の発症を防ぎ、脳の海馬の萎縮進行を低減することを見つけました。海馬は短期記憶に重要な役割を果たす脳の部位で、年齢とともに小さくなる傾向がありますが、食の多様性を維持することで、その縮小のスピードが平均して年0.8%に抑えられたというのです。

日本食の課題について

辻氏は日本食における重要な課題を指摘して講演を終えました。それは、日本食に含まれる塩分の高さについてです。辻教授は「健康日本21」の第三次策定委員会の座長を務めているため、日本食の低塩化の必要性に関して強い関心を持っています。彼によると、コロナウイルスのパンデミック前は、日本人の平均食塩摂取量が徐々に低下していたものの、パンデミックの前後から摂取量が再び増加に転じたとのことです。

「健康日本21」の計画においても、日本食の低塩化を推進する取り組みが重要な要素の一つとして取り入れられています。日本食パターンの健康的な側面を維持しつつ、塩分の摂取量を抑えることが、今後の大きな課題となっています。

超高齢社会では食のギアチェンジが重要

今回の講演では、多様な食材を取り入れた和食パターンが、循環器系疾患や認知症の発症リスク(辻氏)、良好な脂質代謝や肥満リスクの低減(稲垣氏)と関係していることが示されていました。最後のパネルディスカッションでは、超高齢社会における日本食の意義が議論されました。

超高齢社会を迎えた日本では、特に後期高齢者の健康増進には、この日本食パターンが疾患予防という視点で良い影響を与える可能性が高い一方で、必要な栄養を十分に確保することが難しいという側面があると言います。

それまでの栄養管理の常識である低塩分、低カロリーが健康に良いという考え方と、後期高齢者が「しっかり食べて生活の質(QOL)を向上させる」ことのギャップです。人生100年時代の日本において、特に75歳前後の後期高齢者には「しっかりだべることに重点を置いた、食事の考え方を変える「ギアチェンジ」が必要なようです。

高齢になると食欲が落ち、糖尿病の高齢者はサルコペニア(筋肉減少症)になりやすく、十分な食事が必要だ。さらに、脂肪やタンパク質の消化能力の低下、味覚や嗅覚の衰えが見られ、減塩や減糖の取り組みが食欲をさらに低下させる。糖質は人間の主要なエネルギー源であり、高齢者は糖質をしっかり摂取してエネルギーを補給する必要がある。食のギアチェンジが必要だ 稲垣氏のコメント

糖質は悪者扱いされているが、ヒトの一番のエネルギー源であることには変わりません。エネルギー不足に陥ると、私たちは筋肉のタンパク質を燃やしてエネルギーにします。即ち、サルコペニアへの道を加速することになります。高齢者は糖質をしっかり食べてエネルギーを補充し、筋肉たんぱく質を燃やすことを防がないとだめなようです。

日本食パターンにとって塩分は重要な構成要素

更に、日本食における塩分の役割を考える議論はとても興味深かったです。減塩しても日本食パターンを維持するためには、塩分とだしのうま味の組み合わせが隠されたヒントである可能性が浮き彫りになりました。

伏木氏は、日本食における塩分の高さが健康上の問題として認識されていることに賛同しましたが、同時に塩分が日本食の持続可能性を支える必須の要素であるとも指摘して議論を誘います。彼は、塩を減らすことが日本食パターン自体の崩壊につながる可能性があると述べ、このジレンマについての考察をパネリストに促しました。辻氏はこう答えています。

フランスではフレンチパラドックスというのが一時期話題となった。これは、酪農国であるフランス人の飽和脂肪酸や赤み肉の摂取量が多いにもかかわらず、フランス人の心疾患発症率は低めだという謎だった。結局のところ、そのパラドックスを解決する鍵は赤ワインの摂取というところで説明されてきている。実は日本食にも同じような日本食パラドックスが存在している。日本人の塩分摂取量は高いにもかかわらず心疾患発症が低いということだ。これは日本人の緑黄野菜摂取が高くカリウム摂取が高いためだと考えられているが、しっかりとした証明はできていない。Japan paradoxについて、辻氏の意見

伏木氏は京都の料亭で使われる一番だしの塩分濃度を測定した経験から、下記のように日本の出汁のうま味の重要性で締めくくりました。会場から大きな拍手が上がりました。

料亭のだしは一般のだしよりも塩分濃度が低く(約0.64%)、それでも十分な味がしていることが分かりました。これは、だしのうま味が低塩分でも美味しさを保つことができることを示しており、日本食パラドックスを解く鍵となる可能性がある。実は、これ以上塩分が少なすぎると、出汁の味も引き立たない。0.6%くらいの塩分が適当ということになっている。 よい出汁をとることがJapan Paradoxをとく鍵かもしれない。和食の出汁の有用性について、伏木氏の意見

和食の健康価値を考える

世界的に日本食は健康だとよく言われます。日本食の健康効果については、多くの栄養学者が1977年に公表されたアメリカの食事目標報告書第二版(通称マクガバンレポート)を重要な出発点と言われています。このレポートは、日本食が健康に良いという話題を広めるきっかけとなりました。

マクガバンレポートは、米国の食生活に関する公式のガイドラインとして発表され、バランスの取れた食事の重要性を強調しました。この報告書は日本食のような伝統的な食文化が持つ、栄養的なバランスや健康への利点を示す一例として引用しているそうです。以来、日本食の健康効果に関する研究や議論が国際的に増えてきたと考えられています。

しかし、米国農務省の報告書には、“地中海食に関しては多くの研究によって健康効果が証明されている。日本食については、特に沖縄の食パターンが健康に良いと言われているが、近代科学による明確な証明はまだ不足している”との記述があるようです。

今回の講演においても、辻氏は食と健康の関係を解析する方法には以下の3つのアプローチがあると言及しています。

1.個別の栄養素と健康アウトカムの関係:これは原因と結果を直接的に関連づけるアプローチですが、多くの場合、誤った結果を導くことがある。ビタミンやミネラルの明らかな欠乏症を除いて、特定の栄養素だけの欠乏は現代の食生活では少ないため、このアプローチは特に生活習慣病予防や高齢者の健康増進を目的とした場合に疑問視されている。

2.個々の食品と健康アウトカムの関係:このアプローチは、一つ一つの食品と健康アウトカムとの関係を調べる。しかし、実際には一つの食品だけを摂取する人はいないため、この方法での研究結果も一致しないことが多い。

3.食事パターンと健康アウトカムの関係:これは、一回の食事や一日の食事全体を摂取パターンに分類して研究する方法。例えば地中海食パターンやビーガン、ベジタリアンなどの分類が該当する。このアプローチによる研究では、食事パターンと健康アウトカムとの間に一致した結果が得られて食と健康の関係を解析する方法には以下の3つのアプローチ

今では、世界中の食と健康の関係を解明する研究は、その対象を栄養素から食品へ、そして食事パターンへ、と移っていっています。

地中海食が健康アウトカムを向上させることは、世界中の研究者が認めています。地中海食の研究の優れた点は、食パターンを早期に定義し、それに基づいて「地中海食スコア」という数値化可能な基準を設け、健康アウトカムの検証を大規模に実施してきたことにあります。一方で、日本食はこの種の研究に遅れをとってしまい、「日本食の健康効果に関するエビデンスが弱い」という汚点を残すことになったのです。

地中海食と日本食の食事ピラミッドを比較すると、両者が多くの点で似ていることがわかります。どちらも適度な運動を中心とし、野菜、穀物、魚介類、乳製品、肉の順で摂取量が設定されています。日本の食事ガイドラインでは、これが逆三角形の駒で表されていますが、基本的な要素は同じです。ただし、地中海食ではオリーブ油が多用されるのに対し、日本食では食塩の使用が目立ちます。この違いが健康アウトカムにおいて重要な差異を生む可能性があります。

私は前回のトピックスでプロテインレバレッジ仮説を用いて日本食と日本人の健康長寿について書きました。日本食スコアや食事多様性スコアで定義される日本食パターンは、「低たんぱく質、低脂質、高炭水化物、適度な食物繊維」に加えて緑茶の習慣を含んでいると言えます。今回の二人の先生の報告を聞き、プロテインレバレッジ仮説が日本食と健康長寿の関係を理解する上でやはり非常に有用なものであると実感しました。

次回は、和食と環境についての話題を予定しています。お楽しみに。

更新の通知を受け取りましょう

投稿したコメント