【日曜コラム】徳川家康と合成生物学

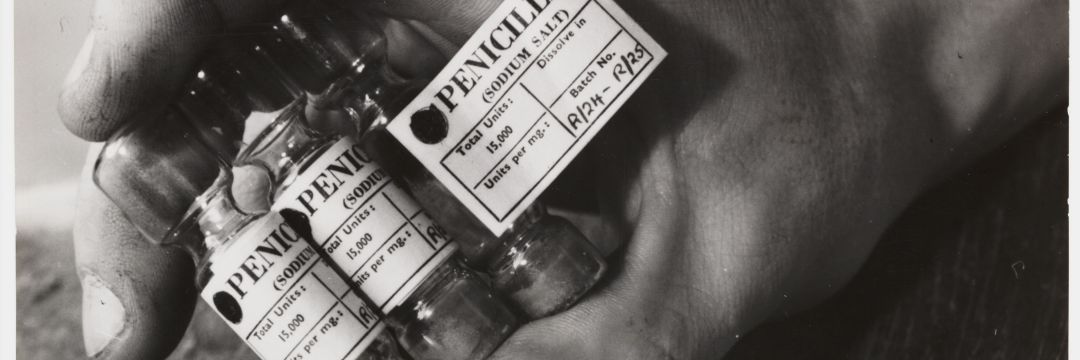

ペニシリンというと、1928年、アレクサンダー・フレミング(英)が、アオカビの近くでブドウ球菌が増殖しないことを偶然発見し、その後、開発された抗生物質です。第二次世界大戦でも利用され、その後の医療のあり方を大きく変化させました。

16世紀、徳川家康が豊臣秀吉と戦った小牧・長久手の合戦のころ、家康が背中の腫れ物に苦しんでいたことが記録されています。この時、徳川家康がアオカビに助けられたという説があります。

奇跡の特効薬「ペニシリン」 誕生を生んだ史上最大のセレンディピティ(佐藤健太郎) | 現代新書 | 講談社

以下、上の佐藤健太郎氏の文章の引用です。

家康は、小牧・長久手の合戦の最中、おそらくは傷口から黄色ブドウ球菌のような菌が入り、背中に大きな腫れ物ができてしまった。日に日に悪化していく容態を見て、家臣の一人が笠森稲荷に向かい、「腫れ物に効く」といわれる土団子を持ち帰った。アオカビの生えたその団子を腫れ物に塗りつけたところ、おびただしい膿が吹き出て腫れ物は治癒したという。これは、アオカビに含まれたペニシリンのおかげであった、というものだ。

これは理屈として全くありえない話ではないが、さすがに土団子に多少生えた程度のアオカビが、家康の体内に巣食った細菌を全滅させるほどのペニシリンを作っていたとは考えにくい。家康のペニシリン伝説は、「話としては面白い」という程度にとどまるだろう。奇跡の特効薬「ペニシリン」 誕生を生んだ史上最大のセレンディピティ(佐藤 健太郎) | 現代新書 | 講談社https://gendai.media/articles/-/38404

この笠森稲荷は、大阪高槻の稲荷神社です。その後、笠森稲荷は江戸(谷中、小石川など)にも作られました。笠森(かさもり)は瘡守(かさもり)で、瘡平癒から、皮膚病、梅毒などに効果があるということから信仰されていたということです。

徳川家康が、特に晩年、自分で薬を調合し、長寿を保ち、江戸幕府の礎を築いたことは有名です。調薬に目覚めたのは、この小牧・長久手の合戦のころの腫れ物の治癒がきっかけだったとも言われています。

家康は、中国で1590年に完成した「本草綱目」を、林羅山を通じて1607年に入手し、江戸時代の本草学にも大きな影響を与えました。牧野富太郎も小野蘭山(1729-1810)による「本草綱目啓蒙」に出会ったことで、植物学への道を始めたと言います。

ヨモギ属植物から取った抗マラリア活性を示すアルテミシニンの発見で、2015年にノーベル生理学・医学賞を受賞したトゥ・ヨウヨウも、「本草綱目」を参考にしたといいます。

こうした植物のつくる様々な化学物質は、現在、多くの合成生物学関係者が関心を寄せるところになっています。

「合成生物学は新たな産業革命の鍵となるか?」担当:山形方人

【Twitter】 https://twitter.com/yamagatm3

Kanō Tan'yū, Public domain, via Wikimedia Commons

更新の通知を受け取りましょう

投稿したコメント