Culture DeckとDAO: DAO型組織における共通認識構築の必要性

はじめに

私たちPM DAOは、Web3の分野で提唱された DAO (自立分散型組織)という新しい組織形態を軸として活動している有志によるコミュニティです。組織としての自由度が高い一方で、DAOという形態特有のコミュニケーション課題が、運営の中で明らかになってきました。

そこで、Culture Deckを作成し、組織の意識の統一化を図りました。

Culture Deck(カルチャーデック)カルチャーデックは、組織の理念(ビジョン、ミッション、バリュー、ポリシーなど)となる情報をまとめたものです。組織に所属するメンバーが共有することで、組織文化を一貫性のあるものとし、メンバーが共通の目標をもって行動することを促すことができます。

PM DAOのCulture Deckは、こちらで公開しています。

コアとなる思想を軸に、具体の行動へ繋げていけるよう、以下のような構成に仕上げました。

この記事では、組織のコミュニケーション課題の解消策として「Culture Deck作成」というアプローチを採択した理由や、実際の作成プロセスについてお話しします。

自由度の高さゆえに発生するコミュニケーション課題

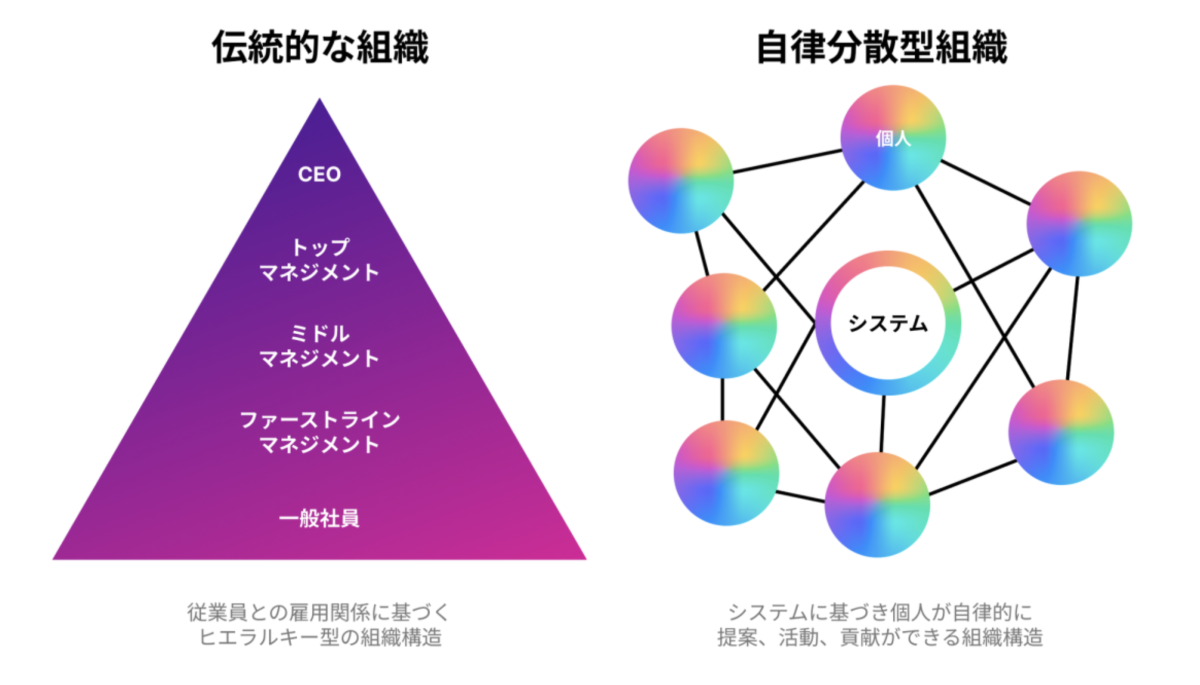

組織におけるコミュニケーションのあり方は、組織構造に大きく依存します。

例えば伝統的なヒエラルキー型の構造であると、雇用する側/される側という関係にあるので、自然とトップからボトムに向けての一方通行的なコミュニケーションになっていきます。

一方、DAOのような自律分散型の場合、個人が自律的に提案、活動、貢献をするので、縦横無尽なコミュニケーションを取る余地があります。これは両者ともメリットや課題があり、必ずしもどちらかが正解というわけではありません。採択する組織構造に基づき、コミュニケーションデザインが必要になるという話です。

さて、自律分散された構造はヒエラルキー型より自由度が高い一方で、組織の方向性やコンテクストをメンバーに伝えていくことが難しくなる傾向にあります。

PM DAOは「誰もがプロダクトを通して価値を創る」ことができる世界を目指して立ち上がり、関心を持ってくださる方も増えてきました。組織への入り口はDicordで常に開放され、誰でも入ることができます。

しかし他のコミュニティと違い「価値づくりを自ら実践する」が根底にあるため「具体的に何をしている組織なのか/入った後に何をすればいいのか」がパッとはイメージしづらく、いわゆる「見る専」が増えてしまっている実情がありました。

また、自律分散型ではありつつも、実態としてはまだファウンダーであるkazuki(@kzkhykw1991)の牽引力によってプロジェクトが動いており、この状態が続くと、活動の幅が広がりにくい懸念もありました。

それによって起きたPM DAOの崩壊と再建の物語はこちらもご覧ください。

このような背景から、改めて組織の核心を明確にし、メンバーの自律的な行動を促進するために必要な情報を集約したCulture Deckの作成に取り掛かりました。

Culture Deck作成プロセス

Culture Deckの作成は、基本的には関係するメンバーそれぞれの自己理解や再解釈の時間になります。これらの作業を私はいつも「パズルを組み立てる感覚に似ている」と思っています。

以下は、実際に辿った作成プロセスです。

PM DAOは「コントリビューター」という活動に貢献してくれる有志のメンバーからのみ成り立っています。そこで、コントリビューターにインタビューを行うことで、彼らのモチベーションや期待値、そしてPM DAOが果たしている役割について整理しました。

さらに、私が前職で組織向けのコンサルをしていた経験を踏襲しつつも、「2023年にCulture Deckを作るなら……」と、生成AI(ChatGPT)を活用し、個人的にもチャレンジングな取り組みになりました。

ChatGPTの活用例と参考プロンプトを挙げると

1. インタビュー用の質問やスクリプトの作成

2. 発話内容の要点抽出(個々人のスタンスの言語化など)

スクリプト例: 「以下は、とある組織について、組織メンバーにインタビューを行った記録です。この文章から、この人の行動パターン、行動の価値観について言語化してください。」

3. インタビュイーの思想や行動の共通点抽出

スクリプト例: 「以下は、とある組織に所属するメンバー5名の行動パターンや行動の価値観について言語化したものです。この記述の中から、組織全体に共通し、組織を象徴する価値観の抽出を行いたいです。言語化してください」

4. 標語や補足文の作成

スクリプト例: この組織のミッションは「誰もがプロダクトを通して価値を届けられるように 」であり、このミッションを実現していくために、これらxxx個の価値観が紐づく構造になっています。ここで、ミッションと価値観の関係性の中から、xxx個の価値観を体現させるために、考えうる具体的な行動指針をそれぞれ3つずつ考えてみてください。

というシーンで活用しました。インタビューや分析は、Culture Deck作成プロセスでもかなりの時間とエネルギーを使う部分なのですが、生成AIを活用することでかなり生産性が上がったと感じています。

メンバーへのインタビューを経て、改めてVisionやMission、Valueを言語化していきました。しかし言語化するだけでは、実はまだ完成度半分といったところ。Vission/Mission/Valueを掲げる組織は多々ありますが、それらの関係性がイメージできず、思想と行動に一貫性が持ちづらいという話はよく聞きます。

そこでポイントとなるのが「意味の構造化」です。一つ一つの言葉の意味が、どのような構造で繋がっているのかがイメージできると、スッと頭に入り、日常の行動に起こしやすくなります。

要約すると、Culture Deck作成の肝は「言葉を決めること」と「構造を決めること」の「行来き」のプロセスにあります。実際、ここが最も難航する作業でもあります(そして面白くもあります!)。

土台となる言葉と構造は私が考えましたが、その後はファウンダーのkazukiと何度も壁打ちをしました。

一人で考えていると陥りがちなのが「読み手にとっての意味の飛躍」です。書き手の中ではコンテクストがあり意味が通っているように感じていても、読み手にとっては解釈が難しいこともあります。とはいえ全てを説明すると、膨大なドキュメントになってしまう……。このちょうど良いバランスを見つけるためには、複数人でのレビューが最も効果的です。できれば、その組織に参加したてのメンバーに一読してもらうと良いでしょう。

PM DAOでは、作成中のやり取りもDiscord上で閲覧できますが、たまたま読んでくださったメンバーから「これはどういう意味ですか?」と質問が挙がったりもしました。このようなアクションは、より良い表現を見つけていくきっかけになります。

「言葉」と「構造」を決めたら、最後に「表現」のフェーズに移ります。

我々は今回、Notionでの表現をすることに決めました。Notionはカスタマイズ性の高さ、メンテナンスのしやすさが特徴的です(Culture Deckは組織状態の変化によって更新していくものなので、メンテナンス性はとても重要です)。

また、PM DAOの中心的なコミュニケーションツールとなっており、メンバーの利用・閲覧に対するラーニングコストの低さも選定基準の一つでした。

実際、表現に落とそうとするとVision/Mission/System/Value/Operation/Deliveryと6つのカテゴリの言葉を詰め込むので、情報量が膨大になります。「一度にこれら全てを把握しなきゃいけないのか……」と忌避されることは防がなければなりません(これは、数多の企業であるあるなので、身に覚えのある方もいらっしゃるのではないでしょうか……)。

なので

- まずは大枠が掴める「初読の情報量」のデザイン

- 「深ぼりして読みたい」の動線デザイン

は、かなり慎重に行いました。

完成したCulture Deckは、以下のリンクで組織内外に公開しております。

完成後は、PM DAO新規参加者へのオンボーディングとして組み込み、いち早く組織順応ができるよう促進を図っています。

おわりに

ここまで、PM DAOが抱えていたコミュニケーション課題と、その解消に向けたCulture Deck作成のプロセスについてお伝えしてきました。Culture Deckの作成はあくまでアウトプットであり、これから組織内への浸透施策などを進めていきながら、アウトカムへ昇華させていく必要があります。

メンバーから意見をいただいたり、組織環境の変化に応じて、改訂を重ねる必要もあると思っています。浸透プロセスにおけるベストプラクティスが貯まったら、またお伝えしていこうと思います。

また実際のところ、このアプローチはDAO型に限らず、自律性と透明性を高めたいと考えているあらゆる組織に適用可能です。類似の課題を抱えている組織のみなさまに、少しでも参考になれば幸いです。

PM DAOのCulture Deckをお読みいただき、活動に興味関心が沸きましたら、ぜひDicordコミュニティやX(旧Twitter)をフォローお願いいたします。

更新の通知を受け取りましょう

投稿したコメント