日本のディープテック・スタートアップはどう好循環を生み出していくのか? 〜経産省資料から

ディープテック・スタートアップへの注目が高まっています。

ディープテック・スタートアップは、先進的な技術を活用して革新的な製品やサービスの提供により、大きな社会的・経済的インパクトを持つ可能性があり、産業の変革や新しいビジネスチャンスを求める投資家や企業からの注目が集まっています。

ディープテック・スタートアップとは?

そもそもディープテック・スタートアップとは、どんなスタートアップなのでしょうか?

ディープテック・スタートアップとは、先進的な技術や研究成果を基盤とした革新的な技術や製品を開発・提供する新興企業を指します。

ディープテックは「深い技術」を意味し、従来のITやウェブ技術とは異なり、バイオテクノロジー、人工知能、量子コンピューティング、ロボティクスなど、高度な専門知識や研究が必要な分野を中心に展開されています。

ディープテック・スタートアップは、その技術の特性上、研究開発に多くの時間と資金がかかることが特徴です。成功すれば大きな社会的インパクトや経済的価値を生む可能性があるため、投資家や企業からの注目度も高く、資金調達や協業の機会も増えてきています。

このようなディープテック・スタートアップは、技術の進化や研究の成果を実際のビジネスや製品に結びつけることで、さまざまな産業や社会問題の解決に寄与することが期待されています。

しかし、日本のディープテック・スタートアップには、さまざまな課題が山積しています。

ディープテック・スタートアップをとりまく課題は?

経済産業省は2023年8月3日、「第13回 産業構造審議会 産業技術環境分科会」を開催しました。

ディープテック・スタートアップには、起業家不足などの人材不足、資金・事業の課題が存在しています。そして、好循環を生むエコシステムが構築されていないのではないかという課題も指摘しています。

日本のディープテック・スタートアップの課題として以下の4点をあげています。

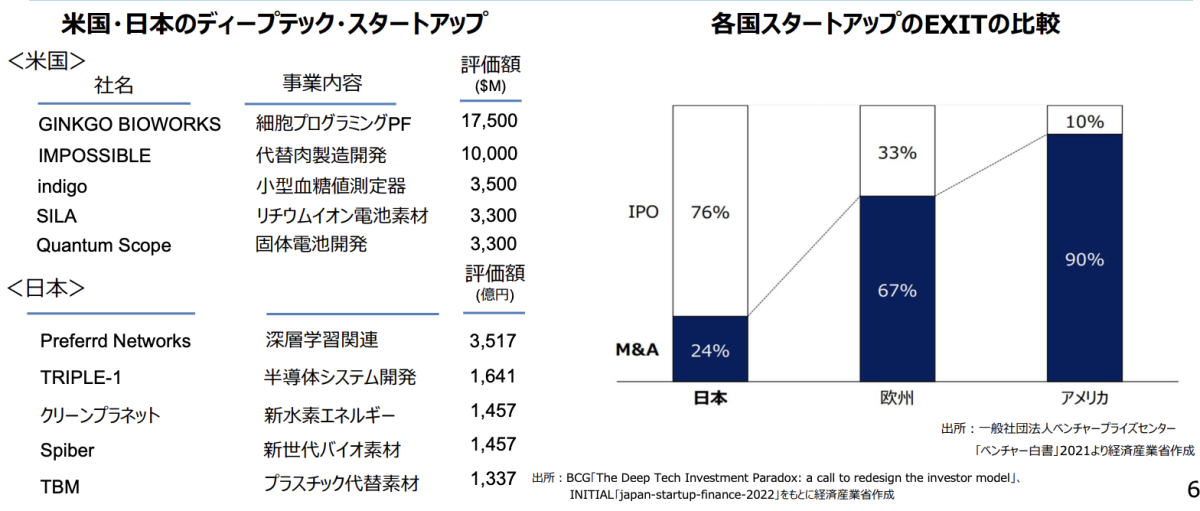

① 米国と比べ、規模・数ともに大幅に少ない

② IPO事例が少なく、バリュエーション手法が未確立

③ 1社あたりの資金調達額が少なく、特に、ミドル・レイター段階での資金が不足

④ EXITとして、欧米と比べてM&A割合が低く、IPOに偏っている

① 米国と比べ、規模・数ともに大幅に少ない

米国はシリコンバレーなどの技術イノベーションの中心地を持ち、多くの投資家やリソースが集まっています。日本は伝統的に大手企業中心の経済構造であり、スタートアップ文化が根付いていないことが背景にあると考えられます。

② IPO事例が少なく、バリュエーション手法が未確立

日本の資本市場は、ディープテック分野の評価基準やバリュエーションの手法が十分に確立されていないため、IPOを選択する企業が少ないということも考えられます。

③ 1社あたりの資金調達額が少なく、特に、ミドル・レイター段階での資金が不足

日本の投資家は比較的リスク回避的であり、初期段階の投資は行われるものの、スケールアップを目指すミドル・レイター段階での資金調達が難しい状況が続いています。

④ EXITとして、欧米と比べてM&A割合が低く、IPOに偏っている

日本の企業文化では、M&Aよりも自社の独自性を保持することが重視される傾向があり、そのため、EXITの選択肢としてIPOが好まれる傾向があります。

これらの課題を克服するためには、日本の投資環境やスタートアップ文化の変革、さらには教育や政策の面でのサポートが必要と考えられます。

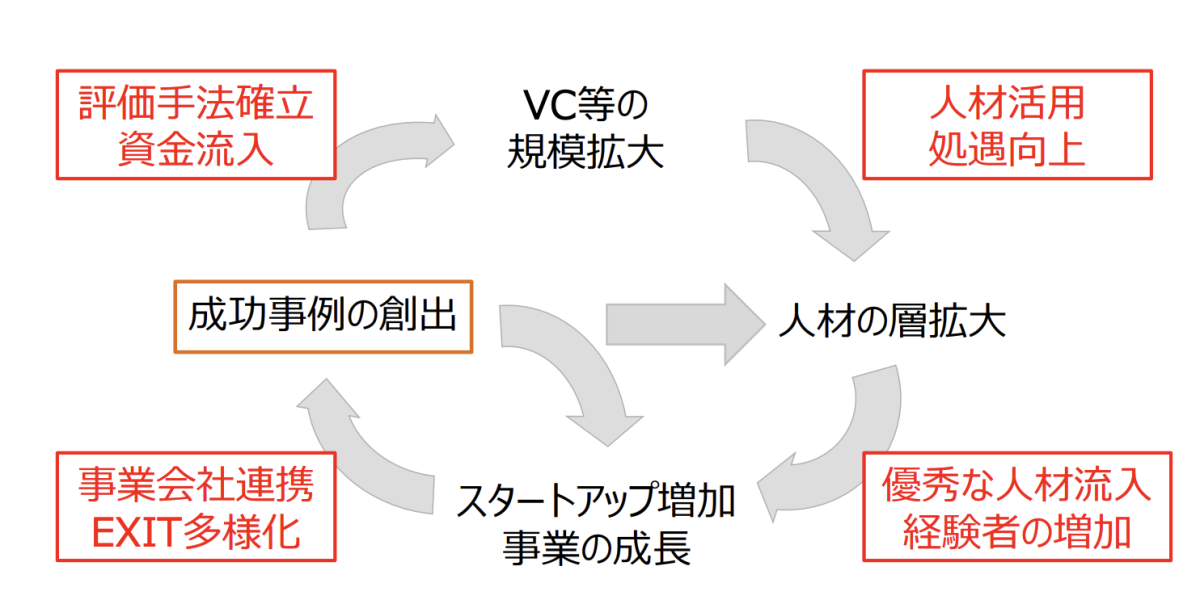

ディープテック・スタートアップ拡大の好循環に向けては、ディープテック・スタートアップの成功事例と好循環のエコシステム構築の必要性をあげています。

「VC等の規模拡大」や「資金流入」が進めば、ディープテック・スタートアップへの投資が活発化。これにより、初期段階だけでなく、ミドル・レイター段階での資金調達も容易になることが期待されます。

次に、「評価手法の確立」により、ディープテック企業の価値が適切に評価されることで、より多くの企業がIPOを選択するようになれば、「EXITの多様化」が進み、スタートアップの成功事例が増えることで、さらなる「スタートアップの増加」を促す好循環が生まれる可能性があります。

また、「人材活用」、「処遇向上」、「人材層の拡大」が進めば、ディープテック分野に「優秀な人材の流入」が見込まれます。これにより、「経験者の増加」が進み、スタートアップの「事業の成長」を支える人材基盤が整うでしょう。

さらに、「事業会社連携」により、大手企業とスタートアップの協業が進み、新たなビジネスモデルや製品開発が加速します。これにより、「成功事例の創出」が進み、ディープテック・スタートアップのエコシステム全体が活性化し、好循環が生まれることが期待されます。

こういった好循環のイメージは一例にはなりますが、世界と比べて、日本のディープテック・スタートアップは、まだまだ道半ばです。日本全体の競争力をあげていくためには、日本のディープテック・スタートアップの存在感と事業成長が不可欠でしょう。

更新の通知を受け取りましょう

投稿したコメント