本編ー② 「資本主義は最悪だ。これまで試みられた他の全ての経済システムを除けば」

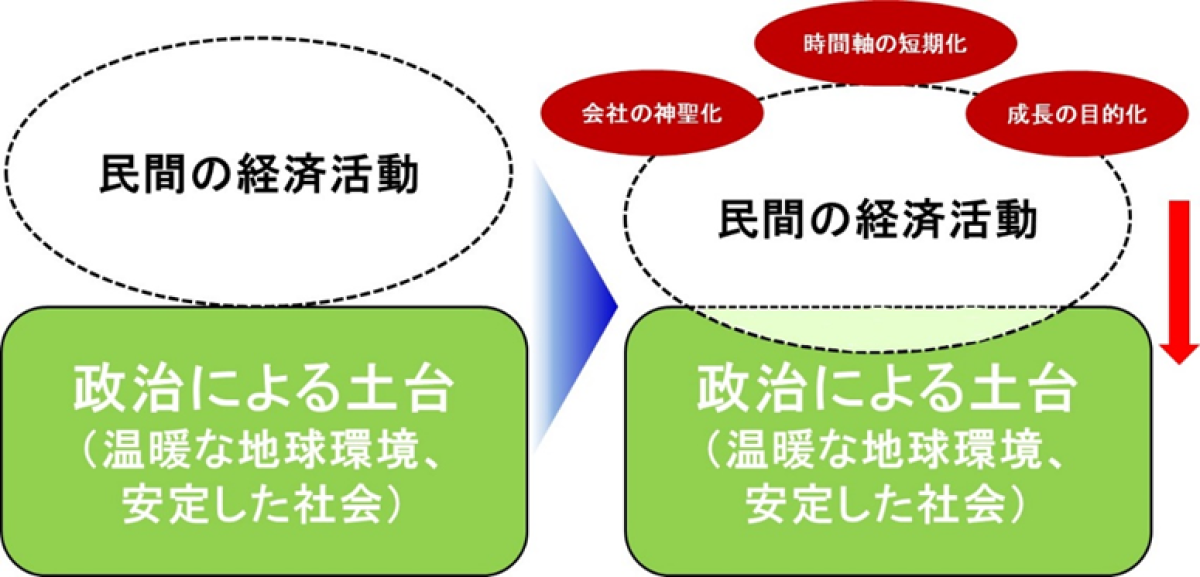

前回、資本主義の根本原理は「所有の自由×自由経済」であるものの、「成長の目的化」、「時間軸の短期化」、「会社の神聖化」が起こってしまったことによって、社会に対して悪影響を与えているというお話をしました。

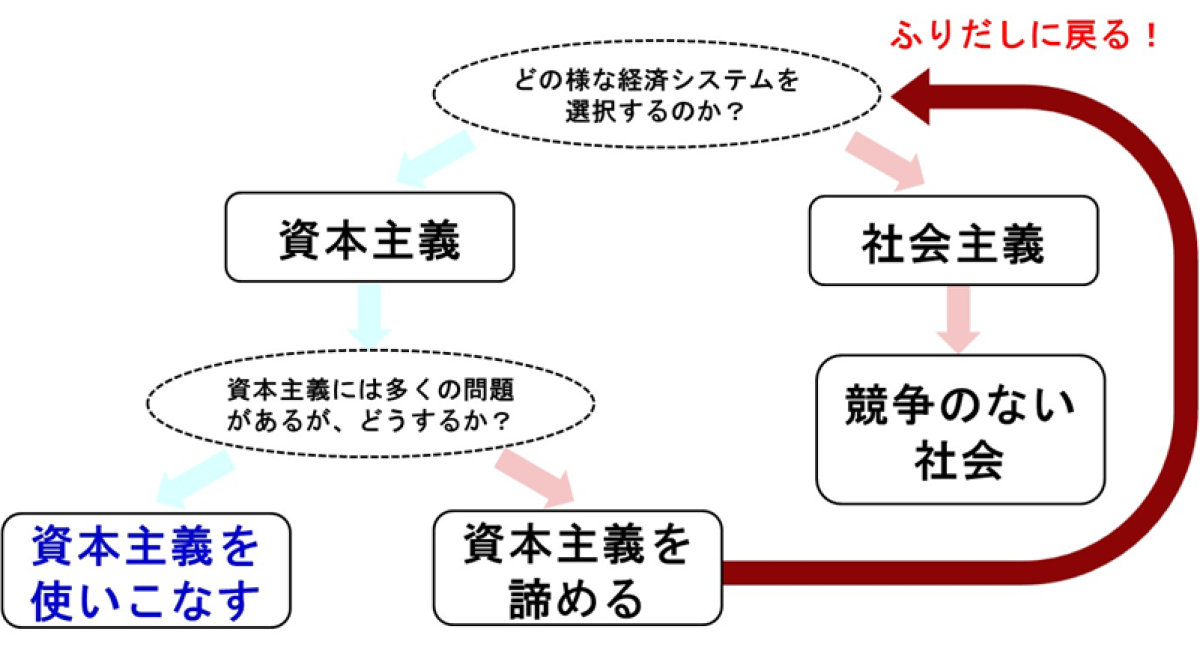

そのような状況の中で、最近は「脱資本主義だ!」というかけ声が至る所から聞こえてきます。では、もし本当に脱資本主義へ舵を切ったとして、その後はどういう経済システムを使うのでしょう?すぐに思いつくのは、社会主義的な計画経済でしょうか。国が定める計画に沿って人員を配置し、競争のない環境で労働者を一律に管理する。一見悪くなさそうなシステムに見えるのですが、実際にやってみるとイロイロな問題が出てくるように思います。社会主義の問題点を3つほど以下にてまとめてみましたので、よろしくご査収下さい。

まず1点目は「腐敗」です。強力な権力者が計画を決めるという状況においては、その権力にすり寄ってくる人たちが増えて不正が横行します。市場原理が働かず、情報開示がなされない場合、これはかなり大きな問題となるでしょう。

2点目は「優秀な労働者ほど、サボる」ということです。どれだけ頑張って働いても得られる報酬が同じなのであれば、優秀な労働者であればあるほど手を抜いて、かけた労力対比の報酬の割合を最大化するはずです(何をしても10の報酬なのであれば、5とか1の労力にした方がお得になる)。優秀な労働者ほどサボるという社会が、持続可能な訳はないですよね。

3点目は、効率的な資本配分という観点です。資本主義社会であれば、市場原理に促されて人や資金がより良い場所を求めて移動し、その結果として効率的な資本配分がなされます。とある運用会社には、「ここにいる誰も、ここにいる皆よりも賢くはない」という言葉が掲げられているそうです(←どこだか忘れちゃいましたので、言葉が若干不正確かも。。。)。これは、不特定多数の人が関与する市場原理に晒された決断は十分な合理性を持つ、要は「答は市場が知っている」ということを言わんとしているのでしょう。社会主義の場合はこの機能を国が担う訳ですが、国が把握している限られた情報で効率的な配分をすることには自ずと限界があるはずですね。

効率的な資本配分に関して少し補足すると、富士フイルムとコダックの話がとても象徴的です。フィルム事業が衰退する中で、事業構造を転換して生き残った富士フイルムが賞賛される風潮が日本では強いですよね。一方で、コダックは潰れる事によって優秀な人材を社会に放出するという「人材ビッグバン」を果たしたという考え方もあるのです。実際にコダックを辞めた優秀な従業員はアメリカ社会のいたる所に散らばっていき、その後に大いに活躍されました。これも資本主義による効率的な資本配分の一事例ではないでしょうか。

資本主義よりベターな経済システム、ありますか?

ここまで社会主義の問題点を見てきましたが、なかなかに問題が多いのが実状です。これらを理解した上でも、何かしら資本主義よりもベターな経済システムがあるという事であれば、是非どなたか教えて下さいませm(__)m それはもの凄い発見だと思います!ちなみに、このトピックスの表題になっている「資本主義は最悪だ。これまで試みられた他の全ての経済システムを除けば」という言葉は、ウィンストン・チャーチルが言った「民主主義は最悪の政治形態である。ただし、過去の他のすべての政治形態を除いては」をもじったものです♪ さすがチャーチルさん、本質を見抜く洞察力が素晴らしいですね!(←謎の上から目線)

ここから先は、「資本主義よりもベターな経済システムは存在しない」ことを前提に話を進めていきますが、そうであれば残された選択肢は「資本主義を上手く使いこなす」しかないということになりますね。これを図示したのが以下の図となります。今の資本主義には多くの問題がある為に、「やっぱり資本主義ありえへん!」という気持ちに陥りがちですが、その場合はこの図の「ふりだしに戻る!」を見てみて下さい。冷静になってもう一度ひとつひとつ考え、社会主義の大変さに思いを馳せれば、結局は「資本主義を上手く使いこなす」に戻ってくるのではないでしょうか?であれば「脱資本主義」とか言って無いものねだりするのを止めて、「どうやって資本主義を使いこなすのか?」に全力で取り組むべきですね。

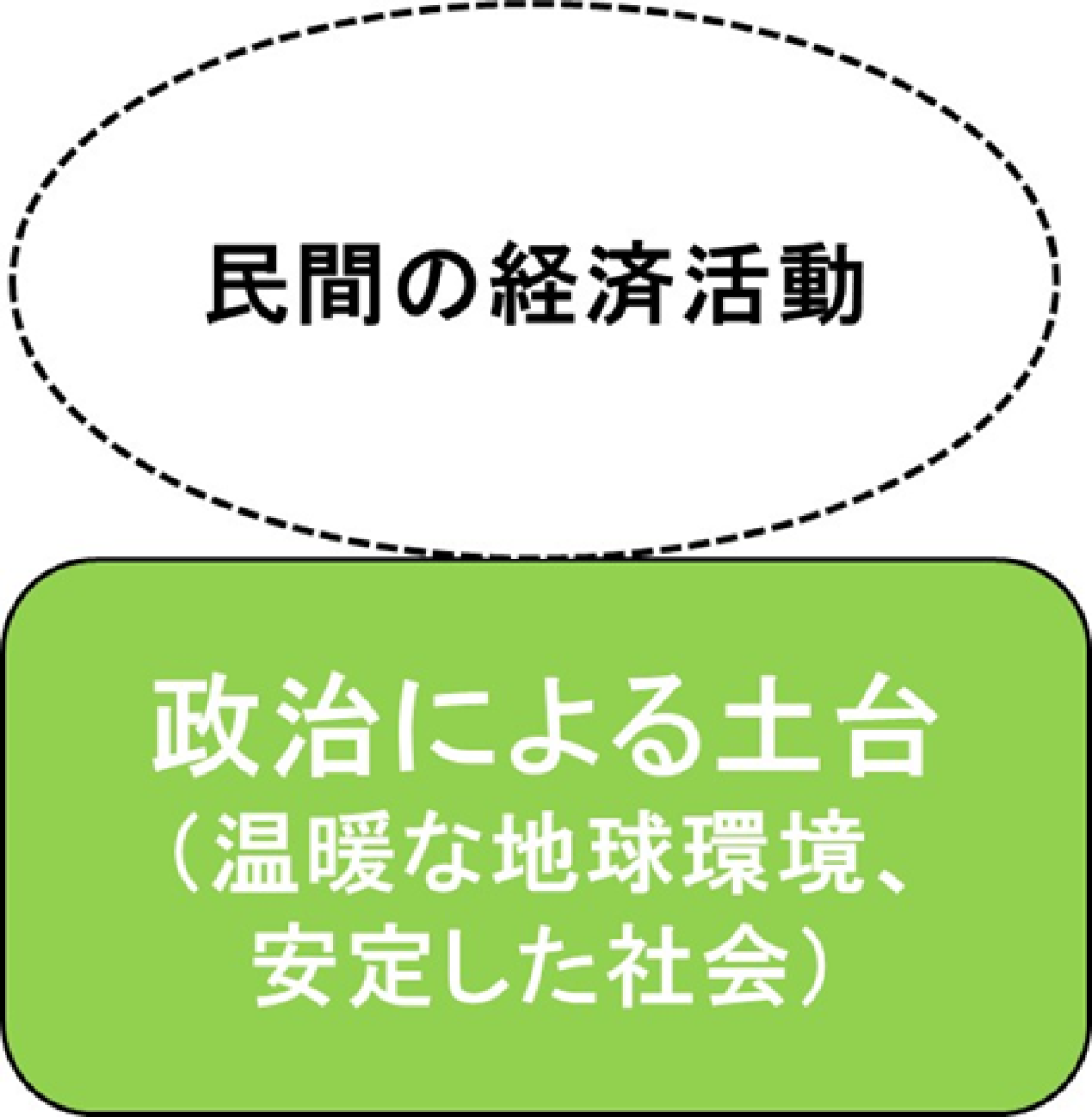

この命題を考えていく際に、忘れてはいけないのは環境問題や社会問題が深刻化し、そもそも経済活動が成り立たないような状況になってしまっているということです。従来、地球環境問題が顧みられることはほとんどなく、「安定した社会の構築は政府の仕事」という役割分担の上で、民間による経済活動が行われてきました。これを図示すると以下のような感じです。

【従来の経済活動】

しかしながら、変質してしまった資本主義によって土台が侵食され、土台が揺らぎ始めているのが昨今の状況です。以下の図をご参照ください。

【昨今の経済活動の変遷】

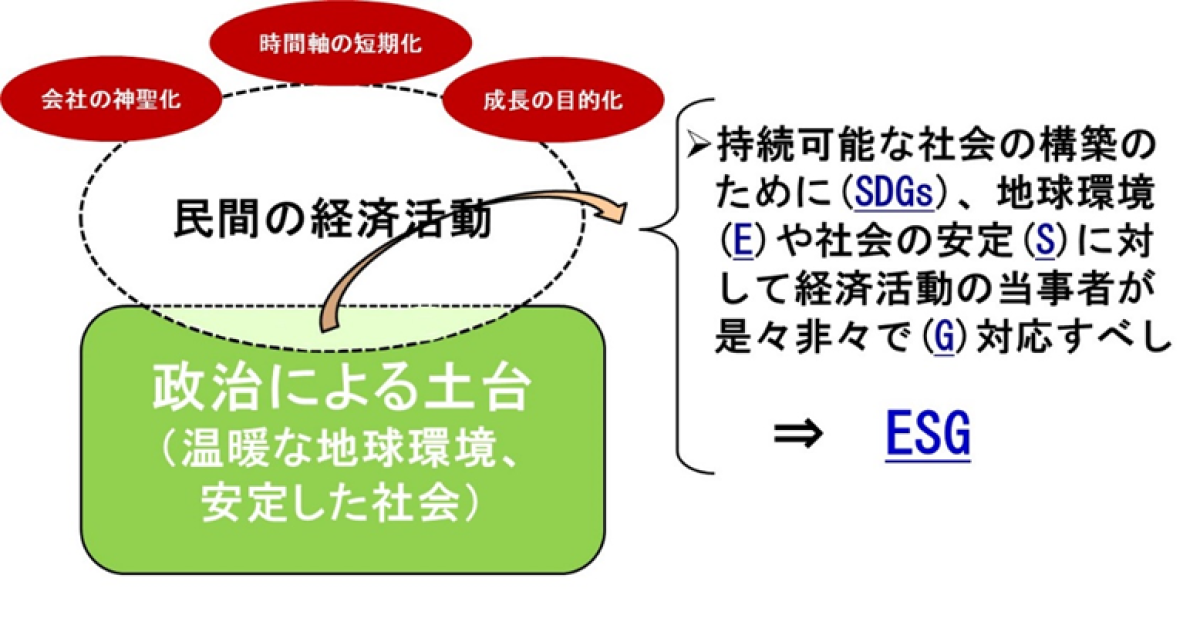

そうすると当然の事ながら、民間の経済活動の中に「地球環境や社会の安定に貢献すべし」という価値観が芽生えてくるわけでして、そのゾーン(薄緑色のゾーン)において次の次図にあるように、ESGという概念が勃興してくる事になったのです。(←ここはイロイロな見方がある部分なので、あくまで私見ということで)

【ESGという概念の登場】

しかしながら、民間の経済活動の全てが薄い緑色となっているわけではないので、白い部分(従来の経済活動)においては「ESGなんてものは政治問題だ!!」という主張も出てきてしまいます。そして今後、この薄い緑色の部分が減るのか増えるのかは誰も予想が出来ません。企業や投資家のESGに関わる人たちが大変な思いをしているのは、このような状況があるからではないかと私は思っています。

ちょっと長くなってしまったので、今回はここまでにしましょう。次回のトピックスでは上記のような状況を踏まえた上で、もう少し具体的に「どのような資本主義社会を目指すべきか?」に関してお話をしたいと思います。

図版:Yousuf Karsh. Library and Archives Canada, e002280370 / Yousuf Karsh. Bibliothèque et Archives e002280370

更新の通知を受け取りましょう

投稿したコメント