関ケ原で戦国時代の農業を考えた

先週、念願の関ケ原を訪ねました。

農業をやっていると、どんな地へ行ってもその地が持つ食料生産の可能性や、時代時代における様々な課題に具体的に想いを馳せることができるます。実際に農業を始めてしまうと仕事的に土地に縛られるので、あまり遠出できないのですが、食料生産に対しての知見があると、世界中どの国、地域に行ってもその地の食の現在地についての解像度がかなり高く理解できることは間違いありません。

関ケ原を訪ねようと思ったのは、最近NHKオンデマンドで「真田丸」が解禁になってかなりハマっているというのもありますが、(その前には映画「関ケ原」(原田監督 岡田准一-石田三成、役所広司-徳川家康にハマっていました)農地活用アドバイザーの仕事で愛知県愛西市(名古屋の西側、三重、岐阜県と隣接する木曽川沿いの自治体)を訪れ、昔ながらのレンコン栽培を目にしたということもあります。このエリアから織田、豊臣、徳川の日本史3大立役者は生まれたのは間違いなく農業生産性が高かったからであり、関ケ原までも近い位置にあります。日本の城の水堀には蓮の花が咲いていることが多いですが、もちろん籠城などの際にレンコンを収穫して食すためで、保存性も栄養価も高いレンコンは戦国のスター作物だったと考えられます。秋に収穫できますが、そのまま春まで収穫せずにおいておくこともできます。家康はレンコンとヤマイモをすりおろして飯にかけて食べるのを好んだと言い伝えられています。

農具「カマ」が家紋のあの武将

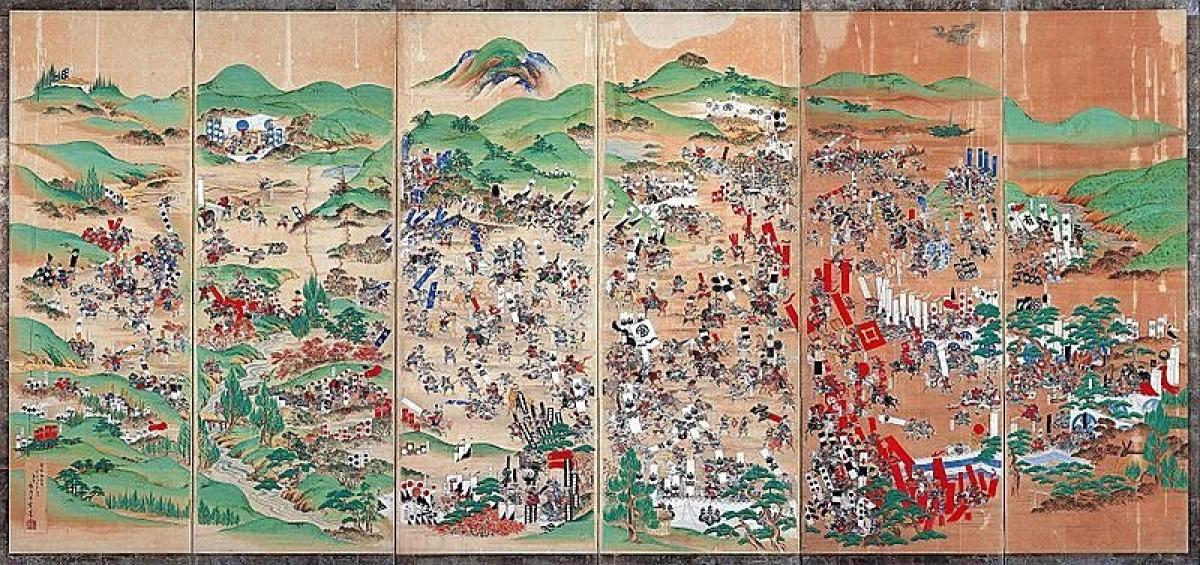

そんなわけで、一般的な観光名所を訪ねて戦国武将のキャラを思い浮かべつつ、関ヶ原を見て私なりに1600年当時の関ケ原の農業に想いを馳せてみました。

まずは関ケ原の合戦にとどめを刺した小早川秀明1万5千の軍勢の旗印。違い鎌(カマ)といって、穀類の収穫に使われた鎌がX状にクロスした陰影が家紋となっています。豊臣秀吉の甥っ子であり、朝鮮出兵の際には総大将を務めた小早川が石田三成を裏切り、徳川家康に味方したという裏切り話は有名です。

それゆえに、関ケ原エピソードで登場する彼は若くひ弱なボンボンとして描かれることも多く、現存する肖像画も実に弱弱しい。しかし、家紋が鎌というのが農業者としてはちょっと憎めない感じがします。間違いなく当時は金属製の鎌というのは馬に勝るとも劣らない家宝として、武士にとっての日本刀と同じように百姓たちは大事にあつかったでしょう。磨きに磨き、100年以上は使い続ける五穀豊穣の象徴だったのだと思います。百姓出身の豊臣家らしいとも言えます。現代では100円ショップで買える消耗品となってしまっていますが、関ヶ原1600年の際には、鎌が大活躍したであろうことは想像に難くありません。

なにせ合戦のその日は旧暦の9月15日、すなわち今の10月21日です。通年であれば稲の収穫最盛期だったのです。

穀倉地帯「関ヶ原」だから合戦の地となった?

関ケ原の駅近くにある岐阜関ケ原古戦場記念館での資料映像によると 当時関ヶ原には8村2000名ほどの村民が住んでいたといいます。西軍の先発隊が布陣したのが10月上旬であることを考えると、おそらく村中の稲をあらかじめ刈り取って兵糧としていたことでしょう。放置しておけば荒らされるだけではなく、奪い取られて敵方の兵糧となってしまいます。

何せ、関ケ原に集まった軍勢は15万余名。1日滞在するだけで大量の食料が消費されたに違いありません。当時の携帯できる食料といえば米、麦、粟、稗、豆類そして味噌、納豆、漬物という発酵食品のみ。なるべく現地調達を目指したでしょうから、西軍が関ケ原でこのタイミングで布陣したのは長期戦に備えて生産性の高い関ケ原の農産物を当てにしていたのではないかと想像します。対する徳川の東軍は大阪をたって一度は会津の上杉討伐にでてから戻ってきての合戦ですので、1か月の行軍で兵は疲れ食料も心もとなかったに違いありません。

西軍が長期戦に備えているのに対して東軍は早々に決着をつけたい。結果的に半日で決着がついて家康も胸をなでおろしたのではないかと想像します。当時、関ヶ原の地の大名であった竹中重門も当初は西軍だったはずが、途中東軍に寝返っているので、兵糧の取り合いという意味でも記録に残っていない謀略や駆け引きがあったのではないでしょうか。

15万人の兵は何を食べていたのか?

それにしても信じがたいのは、当時の戦の動員数です。関ヶ原には15万人の兵が集まったということですが、当時の日本列島の人口は1000万人ほどといわれています。そのうちの15万人となると全男子の30人に1人は関ケ原に殺し合いのために集合したということになります。しかも、冒頭で触れた通り、この時期は稲の収穫時期とかぶっています。全国各地の農村では収穫を控え、大事な男手がいないというのはとてつもなく心細かったでしょう。また、関ケ原の戦いでは1万人以上が戦死したとなっていますので、一家の大黒柱が帰ってこないということで身寄りを失った家族も多くいたことでしょう。

一方で、これだけの人数を動員できた背景には「戦は結構楽しい」という感覚もあったのではないかと思います。百姓は土地と家族に縛られて生まれた村から一歩も出ずに死んでゆく者も多かったと思います。さらに次男三男ともなれば日陰ものです、そういったしがらみを捨てて、「世界をもっと見てみたい」「うまくいけば出世もできるかも」という野望をもって、男子たちはとめる家族を振り切って出ていったことも多かったでしょう。昨年公開の、北野武監督「首」でもそのような描写がありましたし、古くは世界映画史に残る名画「雨月物語」(1953年、溝口健二監督)でも家族を捨てる男の罪深さが描かれていました。

戦争というのは資源を短期的に大量消費してエネルギーに変えて相手を打ち負かすというのは今も変わらないでしょう。戦国時代も同じく山、川、農地そして人員をどれだけエネルギーに変えて相手を打ち負かすかという知恵比べでもあったと思います。

400年も前の日本列島は今と違って緑豊かな里が深い森に囲まれたイメージも持ちやすいですが、おそらくその農村の形が整ったのは徳川260年の太平の世がなってからのこと。戦国時代は手の届く山林はすべて伐採され、城や砦、住居や薪炭として消費され、関ケ原もほとんど周囲は剥げ山だったのではないかとおもいます。実際のところ江戸時代に入ると各地で山林の管理を厳しくすることが行われ、大名が号令をかけて植林も進められた記録があります。

戦国時代の環境破壊

私も、石田三成本陣7000名がいた笹尾山、小早川秀明本陣1万5千名がいた松尾山に実際にのぼってみました。徳川が最終本陣としたのは関ケ原の盆地のちょうど真ん中あたり。それぞれの場所に立ってみると相手の様子が手に取るように今でも見ることができました。

当時は周囲は禿山だったでしょうから、その日それぞれの軍がどのように動き、勝敗がどう決したのか、伝令がなくともよくわかったと思います。裏切りで有名な小早川だけではなく、その場その場で生き残るために、それぞれの将は勝ち馬に乗ろうと風見鶏的に優勢な方になびいて動いたのではないかと想像します。

結果として半日で決着がつき、残されたのは1万を超える兵の死骸。位の高そうな者の首は持ち去られ、武具は持ち去られ、カラスや獣が食い荒らすすさまじい光景だったと思います。戦が終わっても治安が戻るまでにはしばらくかかったでしょうし、村の再建をどのように進めるのか、諍いも多かったでしょう。合戦の10日後には滋賀にいた家康に村人が直訴し、治安維持のため略奪暴行を抑える「禁制」が出されたという記録も残っているようです。 死骸を集めたという首塚が2つ残されていて、東の首塚には大きな木がそだっていました。もしかしたら当時に植えてそのまま育って今に至るのかもしれません。

ここからは百姓目線なのですが、戦によってもちろん村は荒廃したでしょうが、おそらくその後関ヶ原は栄えたのではないかと想像します。

というのも、戦のときは日本全国から資源が集められ、消耗戦をするわけですから、持ち帰れるものは持ち帰られますが残るものは残ります。

例えば木材、使い勝手がよさそうな石、砦などの簡易建築、そして人馬の遺骸と排泄物、ゴミです。農業の中心的な肥料はチッソ、リン酸、カリウムですが、これらは現代においてはほぼ輸入に頼っています。裏を返せばこれらのものは現代においても自家調達するのが難しいものなのです。しかし、人馬の遺骸や排泄物、稲わら竹籠などのゴミ、これらはすべて肥料分が豊富に含まれているものです。1万余名の遺骸や残さは農産物にとってはこの上ない栄養素でもあるのです。このあたりの話はおそらく記録に残るようなことではないでしょうが、私が当時の百姓であれば、口には出さずともこれらの栄養素をどのように長く、効果的に農業生産に活用できるか考えます。

現在も、関ケ原決戦の地の石碑がたつ、石田本陣のまえは水田が広がっています。人の死は痛ましいものではありますが、現代のように火葬や下水処理で自然循環から隔絶されたものよりは、誰かの死が次の生命の栄養となり、次の命につながっていく実感を当時の人たちは当たり前のようにもっていたのではないでしょうか?

というわけで関ヶ原にいった農業者の感想でした。(歴史資料的な裏ドリはほぼしていませんので専門の方いらっしゃったらご指摘ください)。

更新の通知を受け取りましょう

投稿したコメント