神経心理学の「情動」を用いて、エモい写真を撮るにはどうしたらいい?

「エモい」を筆頭とする、情動や感情。これらを創造やエモい写真撮影に活かすためにはどうすればいいでしょうか?そもそも、情動が神経心理学的に何に起因しているのかを知っておくと良さそうです。さらに、エモーショナルな写真を撮るためのコツや、これからのAI時代に人間ならではの情動や知覚を使ってより創造的になるにはどうしたらいいのかも紹介します。

情動反応の代表的な説

そもそも情動には、自分や他者の感情状態を理解する「受容」と、自分の感情を表出する「反応」の2つの側面があります。これら情動の受容と反応がどのような過程で起こるかについては、諸説提唱されてきました。

最初にジェームズ・ランゲ説、別名「末梢説」が提唱されます。外部刺激が眼や耳、手で触れるなどの感覚受容器から大脳皮質に伝達されると、大脳皮質は自律神経系などへ即座に反応を指令します。その反応が大脳皮質で知覚されると、初めて情動が生じるという仕組みです。

卒業式で、恩師や友人たちとの別れ。式の途中でポロりと涙を流してしまい、その涙を自覚することによって、「寂しい!悲しい!」という情動を感じるという考え方です。

ジェームズ・ランゲ説 =「末梢説」:泣くから悲しい

後に、これを否定する形でキャノン・バード説、別名「中枢説」が生まれます。外部刺激が感覚受容器から大脳皮質に伝達されるのと同時に大脳皮質と視床は常にやり取りしており、この相互作用が自律神経系の反応を引き起こすという考え方です。

キャノン・バード説=「中枢説」:悲しいから泣く

1990年代以降の「情動」の学説

その後1990年代になってから、恐怖、悲しみ、怒りといった異なる情動毎に固有の生理心理学的な反応が顕著に起こるわけではないことが立証されると、情動反応には大脳皮質が外部刺激をどう認知し評価するかが影響していると考えられるようになります。

つまり、悲しくて泣く場合もあるし、嬉しくて泣く場合もある。震えているときに、怒りを感じていることもあれば、恐ろしさを感じていることもある。

そもそも、同じ出来事を目の前にしても泣く人と泣かない人がいる。つまり、物事をどう解釈しているかが、情動の現れ方に影響しているという考え方です。

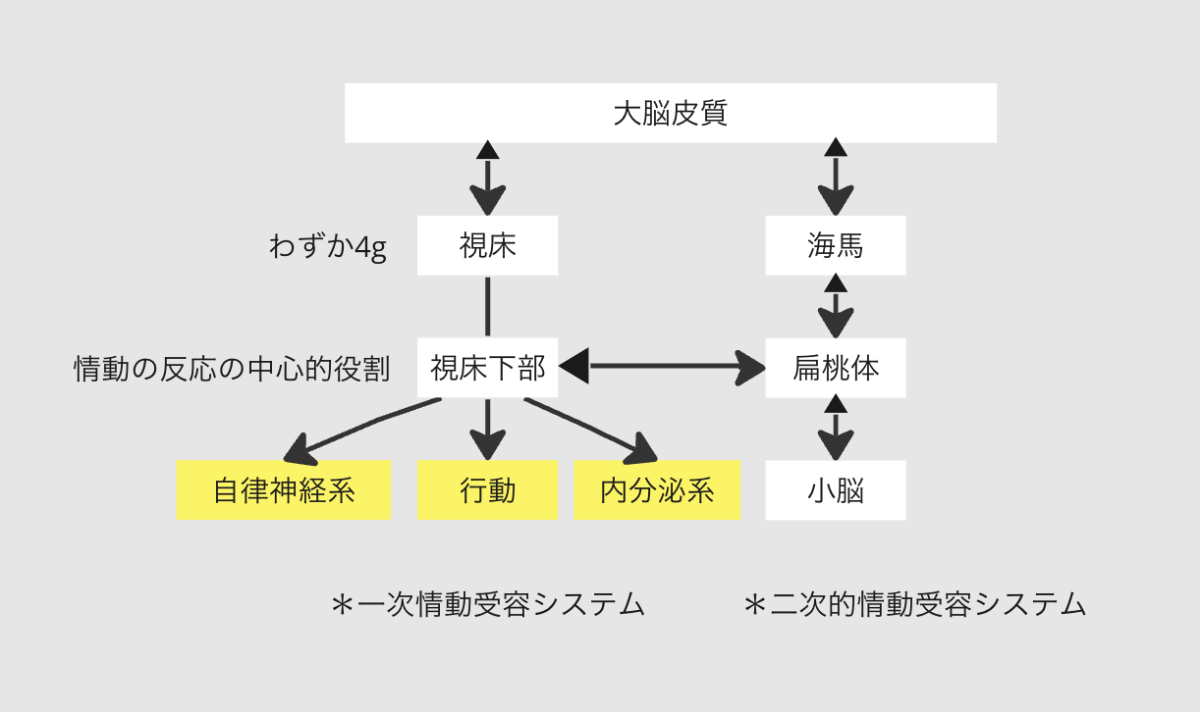

今日の「情動」の受容と反応の考え方

今日では情動には二つの経路が存在しているとされており、一つ目は一次情動受容システムといいます。まず外部刺激を末梢神経が受容し視床を通って大脳皮質へと至ります。大脳皮質へ至るとすぐさま視床、さらには視床下部へと伝達されます。視床下部は自律神経系、行動、内分泌系への反応表出を働きかけます。こちらの経路では素早く反射的な情動の受容・理解及び表出を行います。

例えば、雨上がりに外へ出ると空には虹が広がっている光景に遭遇し、瞳孔が開くなどです。

もう一方は二次的情動受容システムといいます。大脳皮質に伝達された外部刺激は、さらに大脳皮質の側頭葉内側部、前頭葉前部などから海馬、扁桃体へと伝わり、最終的に小脳へとネットワークします。海馬は記憶に関係が深く、外部から入力された刺激は過去の経験と照らし合わされて価値や意味が吟味されます。この大脳皮質、海馬、扁桃体、小脳の間を行き来して何らかの解釈や評価がされると、扁桃体より視床下部へと伝達して更なる反応を引き起こすのです。

情動の表出過程には、視床下部が中心的役割を果たしている。わずか4gほどの視床の下に位置し、下垂体のすぐ上にある小さな領域にすぎない視床下部が、種々の適応行動の神経メカニズムの中心的役割を果たしていることになる「脳のはたらきと行動のしくみ」八田武志 著より抜粋

例えば、虹を目にしたときに、「本当に七色なのか?」と考えて色を観察する場合もあるでしょうし、すぐにスマホを出して、ドキドキした勢いに任せてシャッターを押す場合もあるでしょう。過去の経験に照らし合わせて、虹は10分ほどで消えてしまうことから、空がもっとよく見える場所までまずは足早に移動するかもしれません。

行動という反応以外にも、自律神経系の反応では、心拍上昇が生じる場合もあるでしょうし、自律神経系と関係の深い内分泌系の反応では、ドパミン(快く感じる脳内ホルモン)が分泌されるかもしれません。

また、これらの情動反応を再び大脳皮質で知覚すると、つい虹に気をとられて足元が危ぶまれることに気づいて正気を取り戻すかもしれませんし、「この幸運を誰かに伝えたい!」と判断してSNSに投稿をするかもしれません。

写真への現れ方

このように、同じ虹を見るのでも人によって反応はまちまちですし、写真を撮るのでも、どのタイミングでカメラを取り出すかは人それぞれです。さらに、シャッターを押す時にどれくらい情動反応が活性化しているか、どれくらい大脳皮質(の例えば合理的な判断を司る前頭前野)が価値判断をしているかも人それぞれです。

さらに、虹のなんとも言えない透明感のある色の美しさに感動しているのか、街に大きく架かる虹の様子を俯瞰的に捉えて感動しているのか、虹に巡り会えたことそのものに幸運を感じているのか、など、その感動の種類や認知の仕方も人それぞれです。

これらの違いが、写真に反映されます。

「良い写真」はエモさと相関している?

ちなみに、一番最初に情動を感じた時の勢いを失わずに、画角的にも的確に物事をとらえている状態が私にとっての良い写真ですが、「良い写真」の評価も人それぞれです。

これは、今年の夏に、偶然盆踊りにでくわしたときに撮った写真です。

一枚目が「うわーーー!盆踊りだ!」という感動が源泉で撮った写真です。

二枚目がもう少し冷静に、この時感じた美しさを空間や色の理解に置き換えて撮ったときの写真。

この時私は、住宅地の間の公園空間に盆踊り空間が突如として現しれた様子に「暗闇に突然、桃源郷が現れたみたいだ!」と感じました。なので、暗闇に盆踊りの灯りだけがともっている感じで撮りたかったのです。

このあと3枚、4枚と撮り重ねると状況に対する「慣れ」が生じて感動が薄れ、私にとっての良い写真は撮れなくなることを経験的に知っているので、撮影はおしまい。また、新しい情動が起こるまでスマホはポケットの中へ。

…これらはすべて、私の受容と反応の仕方です。

例えば建築家や設計士の場合は、盆踊り会場の空間設計がよく分かる写真を「良い写真」と評価するかもしれませんから、公園、やぐらの構造、人々の関係性がより分かりやすいポジションから写真を撮ることを試みるかもしれません。

「エモい」写真を撮るために

ポイントは3つです。一つ目は、そういった場面にでくわした時の、自分の体感覚に繊細になること。自律神経系の反応や内分泌系の反応は、正確には科学的機器を用いないと測れませんが、感じるものがありますよね。

「目の前から、後頭部にかけての空間が、急に広くて明るい感じになった」

「内側から、身体の真ん中を突き上げてくるパワーを感じる」

例えば、こういった体感覚です。

これらの感覚はとても繊細で微細なものですから、自分自身が「確かにある」と意識的になって、その状態を言語化してあげるととても良いです。

二つ目は、そういった反応が起きている理由を言語化できること。先の盆踊りの話では、「暗闇に桃源郷が現れたことに驚いた」という自分なりの理解や感動の要因です。

三つ目は、それを二次元の視覚表現に落とし込む際の手数が多いこと。暗闇と盆踊りの灯りをどれくらいの比率で画面に入れるかや露出の設定などで、写真の印象はがらりと変わります。

こういった、画角や構図、撮影のポジショニング、露出など、写真撮影の技術の話は、検索すればたくさん出てきますよね。

これら3つの掛け算で、創造性は発展していくし、自分にとって最高にエモい写真も撮れるようになるのではないでしょうか。

AI時代に何より大切な、人間の創造性の源泉

AI時代の到来によって、創造性のうち、人間ならではの「知覚する」という能力がより一層大切になってくる話をあちこちで見聞きしますよね。これらに注目するにはどうしたら良いでしょうか。

神経心理学的にみると、外部刺激を身体の各受容器が受け取り、末梢神経系から中枢神経系へ伝達されます。この際に受容データはニューロンを介する生体電気信号に変換されているわけですが、さらに種々の受容器から伝達されたデータを取り入れ、多感覚相互作用が起こります。

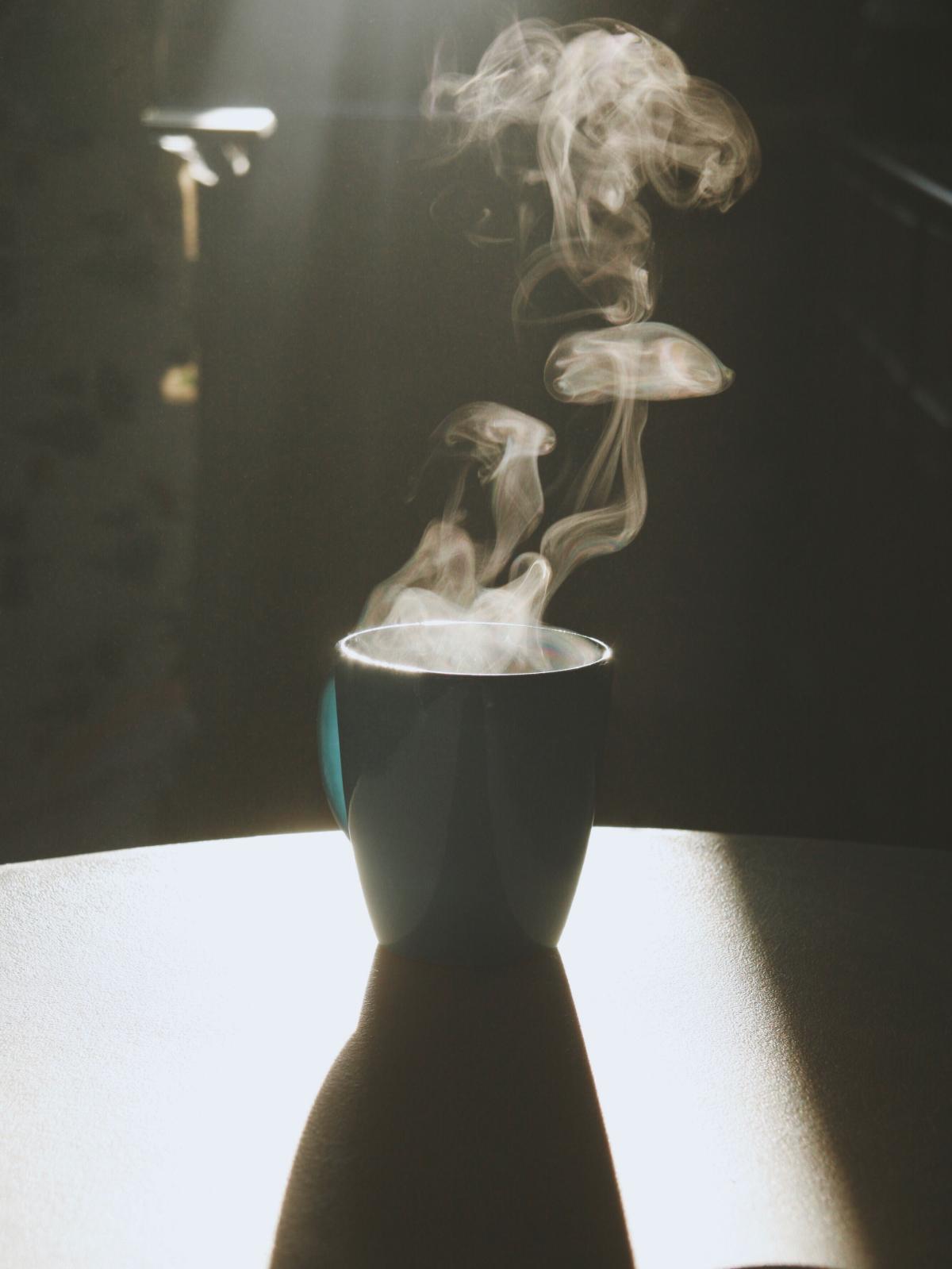

つまり、ゆらゆらと動き湯気を視覚的で捉えるのと同時に、珈琲の香りを嗅ぎ、頬では空気のゆらぎを感じ、これらはと同時に起こり統合されます。これら全てを含めて「美味しそうな珈琲」と認識するわけです。

「エモい」のも「サウナで整う」のも全部事実だとして、ではその時に足の小指の力の入り具合はどうか。どんな香りをとらえているか。血流の勢いはどんな具合か。周りは暗く感じるか明るく感じるかなど、一つ一つの知覚に意識を向けると、数えきれないほどの入力情報を受け取ることでき、五感以上の豊かなデータを発見することができます。

自分自身の内側の感じ方に光を当てて、小さな単位で様子をとらえていくこと。注目してみると、身体の内側に広がっている世界を拡張することが、知覚能力を育てることに繋がるのです。

参考:

「脳のはたらきと行動のしくみ」八田武志 著

「公認心理師の基礎と実践 2 心理学概論」繁桝算男 編

TOP画像 :UnsplashのMilad Fakurianが撮影した写真

更新の通知を受け取りましょう

投稿したコメント