僕たちはどうやってJALを再建したのか?② 羽田空港編

前回はゴールドマンサックス時代のJALへの大型調達案件をご紹介ましたが、今回はJALに入社し、最初の職場での出来事、そしてタスクフォースチームと会う直前までをご紹介します。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

JALに入社するまでの出来事

JALの内定から入社までは、JAL側の受け入れ準備の都合で半年くらいの間があった。

ちょうど2008年9月のリーマンショック少し前に内定が決まり、リーマンショックで経済が崩壊していた。サブプライム問題がその前に発現していたが、当時はお客さまに対して「弊社(=GS)は影響受けていないのでご心配ありません」というプレゼンを各社に持っていった。

そんな経済状況だったので、金融各社の社内では不穏な空気が会社中を満たしていた。毎週誰かがMDの部屋に呼ばれてはそのまま帰宅して、会社を去るような出来事が当たり前になっていた。詳細は書けないが、所謂「Xデー」と呼べるような日があり、文字通り1日のうちに強烈な大規模組織再編が起きた。

僕もその影響を受けたうちの1人だったが結果としてはラッキーで、JALに行くことが決まっていたので、天王洲のJALビルでの初日までの数ヶ月間は自由気ままな平和な毎日になった。

「平日ゴルフクラブ」と称して一緒に週に一回はゴルフ場に行った。記憶が正しければ、ど素人からスコア110くらいまではその数ヶ月の間に上達したと思う。なお、JALに入ってからは年収が低すぎてゴルフは封印となり、それから10年以上ゴルフはやらないこととなった。(※ソニーに入ってからゴルフ社交の重要性を感じ、2021年に再開)

僕のゴールドマン卒業は、こんな感じで僕的には平和ではあったが、現実としては弱肉強食の外資金融の世界を目の前で見た感じであり、学生の頃に読んだ投資銀行関連本なんかよりも衝撃的だった。とはいえ、それはそれで良い経験だったと思う。

経営が急激に悪化したJAL

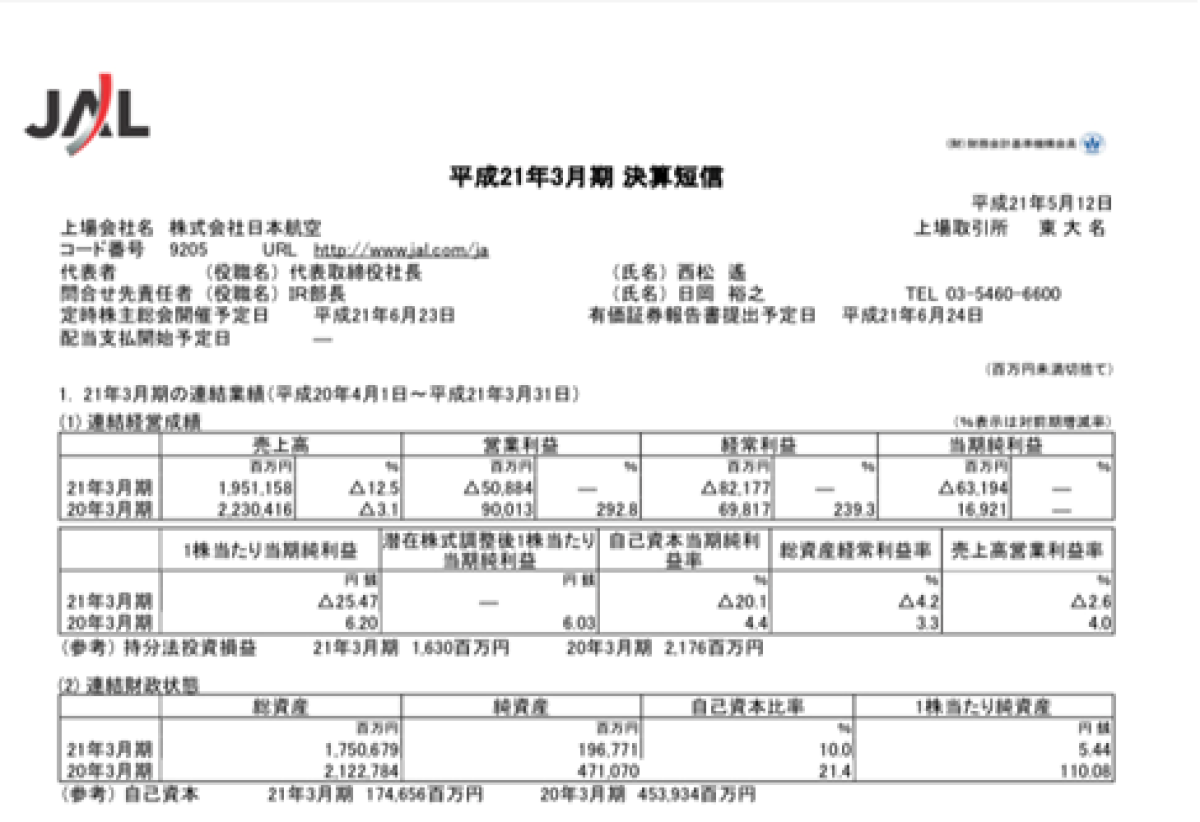

さて、金融も凄まじいダメージを受けた出来事だったが、航空会社も主要顧客の動きが一気に止まったことで深刻な経営危機に突入していた。営業利益は前年に順調に回復を見せていたにもかかわらず、急激に需要は冷え込んだ。

営業利益は前年の900億円からマイナス500億円に悪化してしまっていた。

そんなダウンターンの中で僕はJALビルで、JAL社員としての初日を迎えることになった。

倒産前のJALは特に若手ほど年収が低くおさえられているため社宅・寮制度が充実していた。JALの社宅・寮は、僕がこれまで足を踏み入れたことのない新浦安という街にあった。みんな同じところに住むので、必然的に仲良くなれる仕組みだった。

会社管理の指定不動産なので下見や部屋を選ぶなどは一切できないので、引越しの当日にはじめて新浦安駅で降りて社宅に向かうことになった。それまでのゴールドマンでの仕事は毎日明け方まで仕事という日々だったので、六本木ヒルズの近くの都心に住んでいて、交通といえば都バスや東京メトロがあたり前だったが、駅からは東京ベイシティ交通という、当時の僕には初めてのバスに乗った。当時は知らなかったが、オリエンタルランドの資本も数十%入っているバス会社である。

はじめて訪れた新浦安の街は衝撃を覚えるほど綺麗だった。ここは日本なのか?と思わせるような綺麗な街並みだった。東京から電車で16分のところにこんな素晴らしい街があることは、JALに転職しなければ一生気づけなかったかもしれない。今となっては、世界中で僕は浦安の魅力をアピールしまくっている。

さて、僕の入社同期は、電力会社、製薬会社、自動車会社から来たメンバーだった。早速4人で飲みに行ったりしたが、皆おしとやかな人達で、JALの社風な人達だったように思う。僕だけ相変わらず少し変わっていたかもしれない。「良い意味で鈴木さんって変わってるよね」と入社早々に言われた。

そして、JAL入社後の配置は羽田空港だった。ゴールドマン時代からお世話になっている役員さんから、

「GS時代から大ちゃんのこと知っている人たちは大ちゃんを欲しいと人事部に言ってるようだけど、JALは現場の会社だから最初の配属は空港にしたからね。」

と事前に聞いていたので、驚きはなかった。そして羽田空港で僕の人生で生まれてはじめての制服を着ることとなった。

僕が通っていた武蔵中学、高校は自主性を重んじる学校で、その校則も「下駄をはかない、麻雀はやらない、バイク通学はしない」だけ、という意味不明で笑えるものであった。

武蔵中では、新入生が入学した初日には「水投げ」といった恒例のイベントがあり、上級生が「歓迎」と称して、水を入れたビニール袋や水風船を新入生の教室に向けて投げこむ悪戯が行われていた。僕の入学の時には水投げも少しエスカレートしていて、水風船の中に牛乳が入っていたり、石鹸水が入っていたり、教室内はめちゃくちゃだった。牛乳風船を当てられた同級生は乾くにつれて大変な臭いを放っていた。帰りの電車の中では匂いがヤバすぎて、周りから危険分子扱いになっていたことだろう。

さらに、本来は2階、3階の窓からから1階の新入生を狙うのが伝統的なやり式だったのだが、僕の時には教室まで来て、教室内で水風船をぶちまけていたものだから、部屋中臭いし、さらに教室の階下にあった保健室にまで浸水してしまった。中1の教室の下にある保健室も牛乳臭くなってしまって、問題になった。

さて、そんな学生時代だったため、生まれて初めて制服というものを着ることになったのだがとにかくダサい、という一言に尽きる制服だった。当時のJALの制服は今から数えれば数世代前になるが、地上係員の制服は鼠色をベースとして、アメリカの強烈な色のキャンディみたいなネクタイをするという、とても奇抜なものであった。

あの制服以上にダサい服を着たことも、着ることも今後生涯ないだろうと思う。数年後のJAL再建完了後に、制服を変えられるプロジェクトにも少し関わったが、もっとも喜んでいたのは空港の職員達だった。どうしてこんなセンスで作ってしまったのか、甚だ疑問ではあったが、制服なので仕方がない。とはいえ、制服があるといちいち毎日の服装に悩まなくても良いというメリットもある。

しかしながら、この羽田空港の経験は実によかった。JALで学んだ一番大切なことは、現場の大切さだった。事業会社が存続できるのはすべて現場の努力があるということは絶対に忘れてはならない、と胸に刻むことができた。

おそらく今僕が携わっているベンチャーキャピタルで投資及び投資先のご支援の仕事をするときや、例えばコンサルタントとして事業会社へのコンサルをする場合でも、こうした事業会社で地に足をつけた仕事をしたことがあるかないかでは、プロフェッショナルとしての厚みは圧倒的に違いが生まれるように思う。

現場が疲弊すれば会社はダメになるし、現場が元気と笑顔にあふれれば、その会社は爆発力を持った成長を遂げる。当時の社長の西松さんも本当に現場を大切にする社長であった。現場の同僚に西松さんの印象を聞くと、誰もが口をそろえて彼のためには頑張りたい、と言っていた。倒産した際に西松さんが引責辞任で会社を去った後に、現場の社員と西松さんの話になると、涙を流す社員もいたほどである。

さて、羽田での勤務開始から2週間は基本的な教育とOJTを受けることになった。空港での業務は大きく分けて2つあり、チェックインおよびゲートでの搭乗手続きを行うターミナル側の業務、そして地上側で手荷物の仕分けや搭載、飛行機のプッシュバック等を行うグランドハンドリング業務がある。

JALでは前者の空港行を「JALスカイ」という会社にてオペレーションを行い、後者「JALグランドサービス」(通称JGS)にてハンドリングを行っている。僕が配属されたのはJALスカイの方であった。

まずは教室での教育で空港の3レター、例えば羽田ならHND、福岡ならFUKといったIATAの空港コードを覚えることから始まり、各種のチェックイン手法を学ぶ。チェックインにもさまざまな種類があり、端末需要すなわち1区間だけを予定通り乗られるお客さまであればシンプルなのだが、スルーチェックインといって乗り継ぎがあるお客さま、アップグレードを望まれるお客さま、乗り遅れたお客さまなど各種の要望に対応をする必要があり、それぞれの手続き方法を覚える必要がある。

現在ではもう改善されているかもしれないが、当時のJALスカイでは基本的な技術は教育で教えるが、実務に即した手順書、マニュアルといったものは存在しなかった。すべてOJTでその場で教えてその場で覚えるというものであった。

地上係員とはいってもさまざまな役割があり、①チェックイン、②キャッシャー(発券・支払等)、③ラウンジ、④セキュリティ、⑤ゲート、⑥手荷物受付、⑦ディパーチャーコントロール(出発便の出発コントロール)、⑧到着便ハンドリングなど多岐にわたる。これらを覚えなければならない。

短期間で覚えることが多いが、これを一つ間違えれば多くのお客様に迷惑をかけてしまう。例えば、ゲートを誰が通過して搭乗したのかはすべて記録に残しており、最終的に旅客が何人で、うち幼児が何人なのか、といった情報をすべて客室に引き継がなければならない。しかしたまにゲートで券をかざすことなくすり抜けてしまうお客様がいる。もちろん地上係員の私たちがお声掛けをしてチケットの確認をするわけだが、係員の数が限られているので、そういったお客様が2人連続していると通過してしまうことがある。

「旅客不一致」というが、1人でもゲート通過人数と機内の人数がずれていると飛行機を離陸させることはできない。旅客不一致が起こると、人数のカウントから始まり、誰がゲートを通過したのに搭乗していないのか、または、ゲートを通過せず搭乗しているのか判明するまでは便は出発はできない。これはもちろん保安上の理由による。テロリストが機内に爆弾を置いてそのまま去ってしまった、または爆弾を持って登場している可能性もあるからだ。空港の地上係員はこの旅客不一致には相当な神経を使っている。旅客からすると面倒なゲートでのチケットの確認ではあるが、航空会社からしてみると、安全確保のために大変重要な機能なのである。

記憶にある方もいるかと思うが、2000年代当時のJALの空港ゲートにはフラッパーはなく、簡単に素通りで来てしまった。よって、僕ら係員が券をかざさずに入る、もしくはかざしたけれど読み取れなかった旅客を体を張って止めるということも多々あった。

また現場では変わったお客さまに多数出くわすことになる。僕はいつも何かそうしたイレギュラー、クレームがあったり、外人が来たりすると、「ちょっと助けにきて~」とトランシーバーで呼ばれていた。まるでパーマンのようだった。

今でもだいぶ変わったお客さまが多々いらしたことを覚えている。

どうしてもハサミを預けたがらず持ち込みたいと駄々をこねる人がいた。セキュリティ係員からSOSが来て僕が対応したが、

「何を根拠に俺の自由を奪うんだ!」

と詰め寄ってくるので、法律本を一緒に読み解いてその条文を見つけて

「ほら、ここにあるぞ」

といって説得した。

むろん見つけるまで少し時間がかかり、なぜか共同作業みたいになったので、だんだん仲良くなってしまい、最後Case Closeした時には

「次乗るときはまた兄ちゃんに会いたいわ」

と言って、颯爽にゲートの方へ去っていった。僕は心の中で「私は会いたくありません」とつぶやいた。

例を挙げるときりがないが、空港にいると本当に多様な人がいると実感できる毎日だった。

また空港勤務者でしか味わえない贅沢な空間・時間がある。

僕が特に好きだった時間は、到着便の貨物をおろすお手伝いをするために、一般人は絶対に入れないボーディングブリッジの下(外)で、到着する飛行機を待つことがあるときだった。

通常貨物はJGSの人たちが対応してくれるのだが、電動車いすをバルクから降ろしてドアサイドから使いたいというお客さまがいらした場合、ドアサイドで預かって、バルクに積むために階段を手作業で降ろしたり、その逆にバルクからドアサイドに階段を上って運び上げることがある。電動車いすはバッテリーを積んでおり、鉛の塊ともいえる。重量はおそらく軽く100キロは超えていたと思う。男二人でもかなりきつい重さだった。JGSには女性も多いため、こうした運搬の時はJALスカイの男たちが駆り出されるわけだ。

お客さまを待たせられないので、到着便が来そうな時間より前もってゲートした行く。当該便が到着するまで、外なので飛行機のエンジンの大爆音を聞きながら、夕焼けを背景に空港を行き交う多くの飛行機をぼーっと見れるひと時は、実に幸せだった。

そうした時間はいろんなことをぼーっと考察することができ、この後お話する改革提案の草案などが頭の中でできていった。

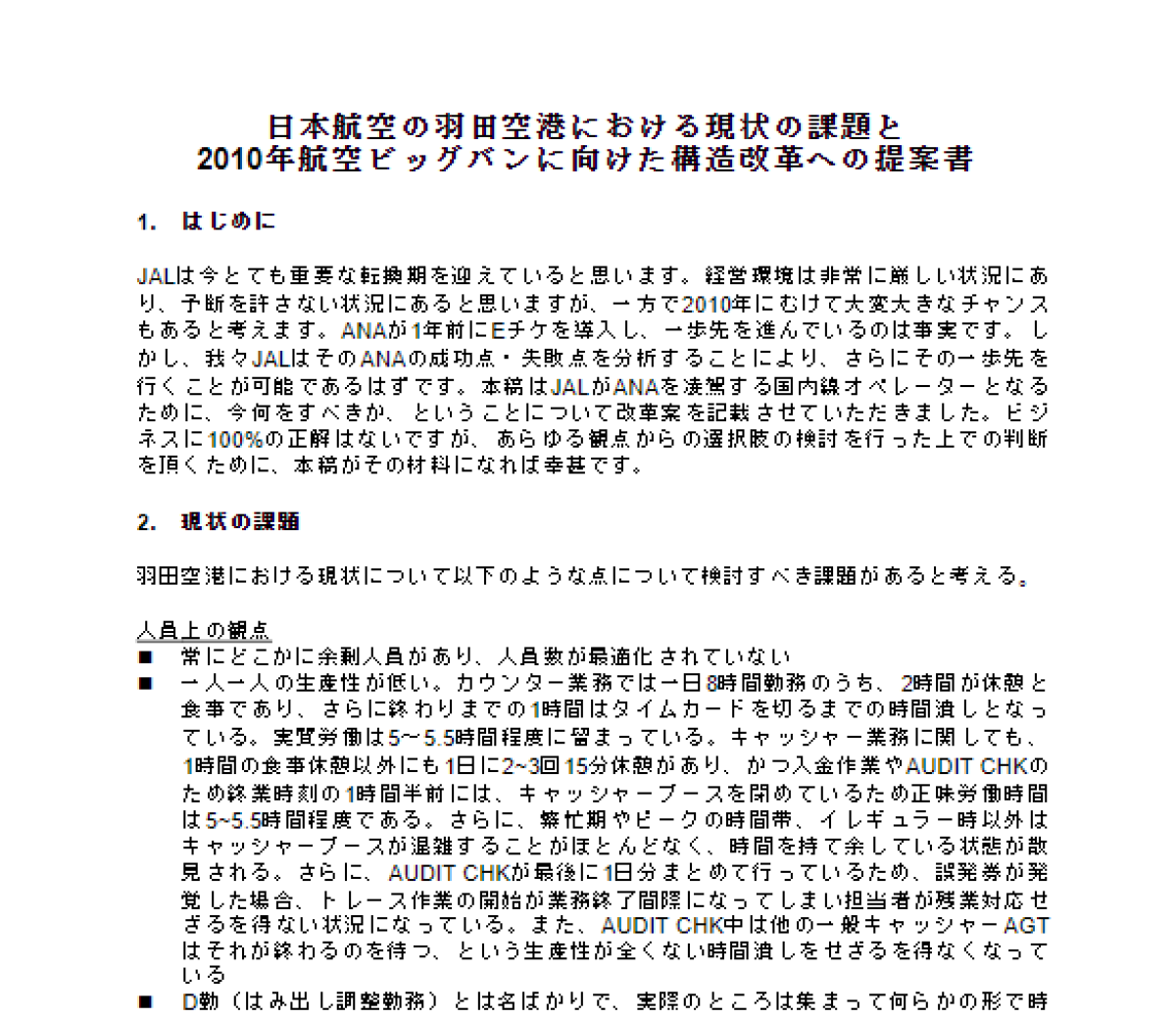

羽田空港改革提案書を勝手に作る

羽田に着任して、最初にやろうと思ったことは、多岐に亘る地上係員業務のマニュアル化だった。マニュアルがないので各自が自分なりにノートに手書きで纏めて持ち歩いていた。しかしこれはあまりに非効率だ。

ポケットサイズにして胸ポケットにいつも入れて持ち歩けるようなマニュアルを作成することにした。ワードで作っていったのだが、相当に簡素化してわかりやすく見やすく作ったつもりだったが、それでも40ページくらいになってしまった。

JALのチェックインシステムは当時「JAL PASS D3」というものであり、今はアップグレードされているが、D3の時代は僕のお手製マニュアルがKD(空港ドメスティック、すなわち国内線地上係員の略称)の間で代々引き継がれていったと当時現場で一緒だった人から聞いた。

マニュアル作りを通じて、羽田空港における地上側の人がどのような役割分担でどのように人がアサインされて動いているのかの全容を把握することができた。その結果、今の運用には様々な部分で無駄な動きや無駄な人員配置が行われていることが推察できた。

そこで次なる羽田での取り組みとして、羽田空港のオペレーションの抜本的な構造改革を企画し、提案することとした。

自分一人だとまだ現場知識が浅いため、既に現場で1年以上働いている総合職の20代の後輩から有志を募り、「羽田構造改革プロジェクト」と銘打って、勝手に羽田空港の改革プランを立案することにした。スタメンだったのは、新卒で入ったI君、H君、O君、そして僕と同時期に中途入社したO君だった。

同期のO君は自称オバマに似ているという主張を持っていて、オバマと呼んでよ、というリクエストを受けたが、むしろそれを真似する芸人の「ノッチ」でしょ、と僕が言いだしてから結局彼のあだ名は「ノッチ」になってしまった。今や先輩・後輩全てからO君は「ノッチさん」と呼ばれ、今や自分でも「ノッティです」と言ってしまうほどである。とても心根の優しい生涯の友である。

I君は今も仕事をご一緒させてもらうこともあったが、羽田の話題になるの「当時のあの時の企画書のあの部分が、今ようやく実現しましたね」なんて会話で盛り上がった。そんな彼もコロナをきっかけに転職し、今は携帯キャリア会社の事業部に栄転され、活躍されている。

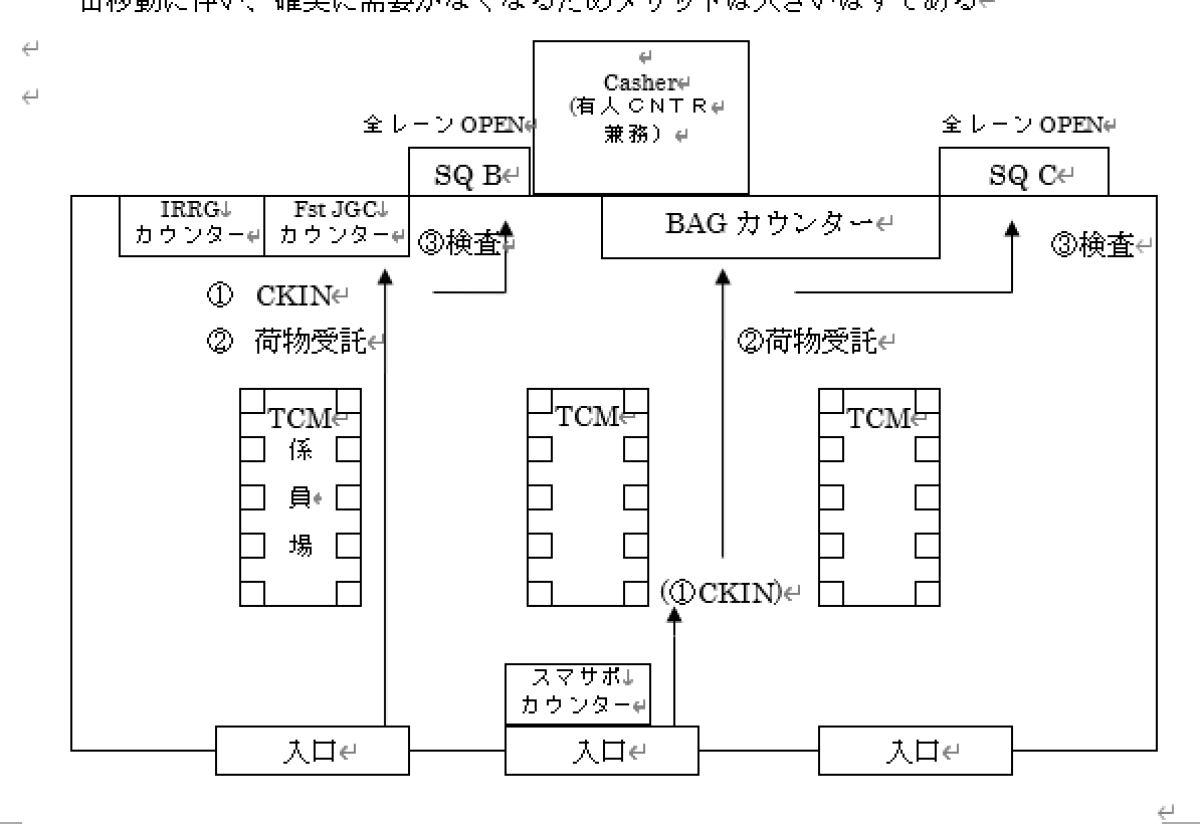

当時、羽田空港の第一ターミナルの改修を行うという話があった。その話を聞いた瞬間に、これは大きな改革のチャンスだと思った。そして勝手に「サービスレベルを落とさず(むしろ向上させて)、対応可能な業務量を変えずに、必要人員数を20%削減する」という目標を掲げ、ターミナルの改修計画も含めて企画立案することとした。

勤務時間中は普通にゲートでの出発責任者(ゲート・インチャージという)をやったり、チェックインをしたり、と現場オペレーションをこなしつつ、勤務後は深夜まで浦安の近所のファミレス(ジョナサン)で有志メンバーと共に企画書を作り上げていった。当時のJALではボーナスもなく、全員ベース給料も減給されているような状況だったが、意識ある若手がこうして活動するというのは、JALの底力だったのかもしれない。そして企画書を作り始めてから3週間ほどでその大枠が固まった。

さて、企画書がこうして出来上がったのだが、これを如何にして実現、実行に持っていくのかが次の課題であった。いつも相談に乗っていただいてばかりで申し訳ないと思いつつも、ゴールドマン時代からお世話になっている当時の役員の方にこの企画書をお見せして、今後の進め方についてご相談した。

結果としてはその方法が正解で、当時の空港本部長、および羽田のトップにすぐにこの企画書を紹介してくださり、すぐさま是非この企画書に沿って行動しようということになった。早速、羽田空港の業務部の部長さんに呼ばれこの企画書の説明を行い、改革案の内容について説明をさせて頂いた。当時業務部にいた方々にも多大なる協力を頂き、物事は一気に動いた。

僕の正式な所属はライン、すなわち現場で制服を着て実務を行う部署ではあったものの、その日からはほとんど業務部にて企画案の細部の詰め、本社や空港ビルとの調整の仕事を行うこととなった。

当時のJALは資金流出が日々止まらず、コストをしっかりと押させていくことが肝要であったため、人員数を20%も削減できる僕たちの提案書は凄まじいスピードで実現へと移行していった。ターミナルの改修も概ね提案書で提案したことが採用され、実際に予定通り20%の必要人員数の削減を実現することができた。

併せて空港の魅力度についても、当時新しくできた羽田第2ターミナルに押され気味であったが、無機質な以前のターミナルから人を惹きつけるターミナルへと変更することで、対ANAの競争力の改善にもつなげていった。

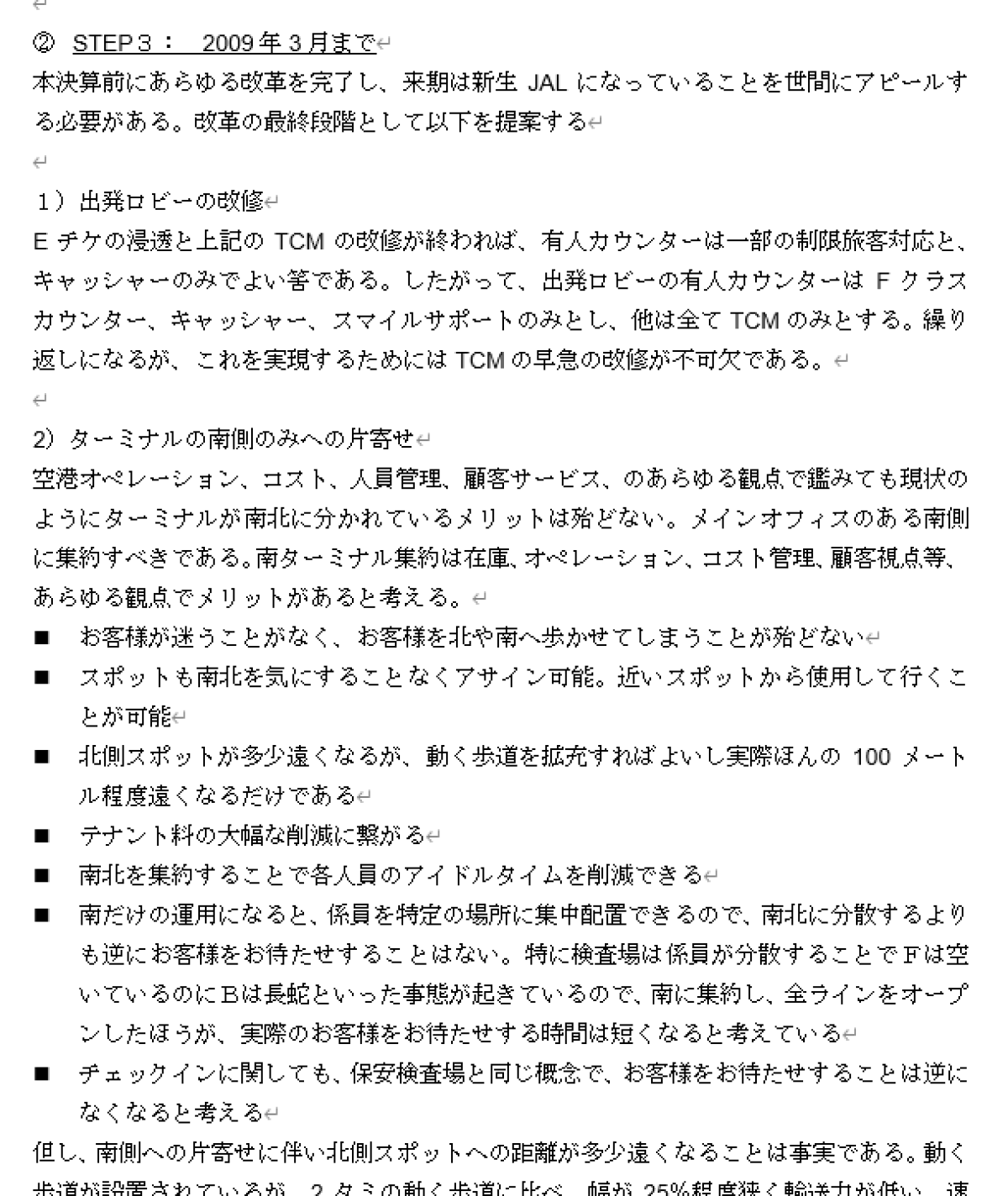

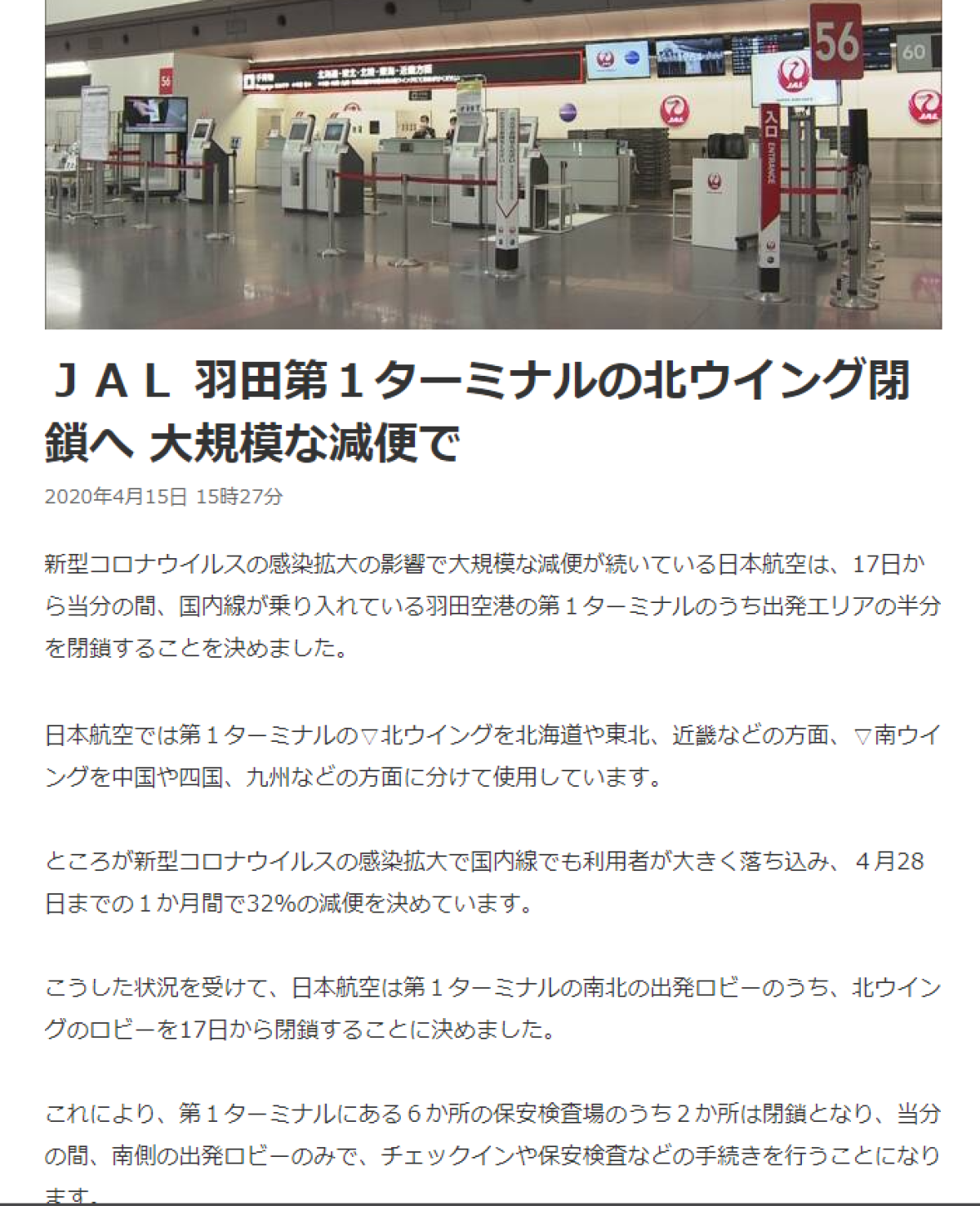

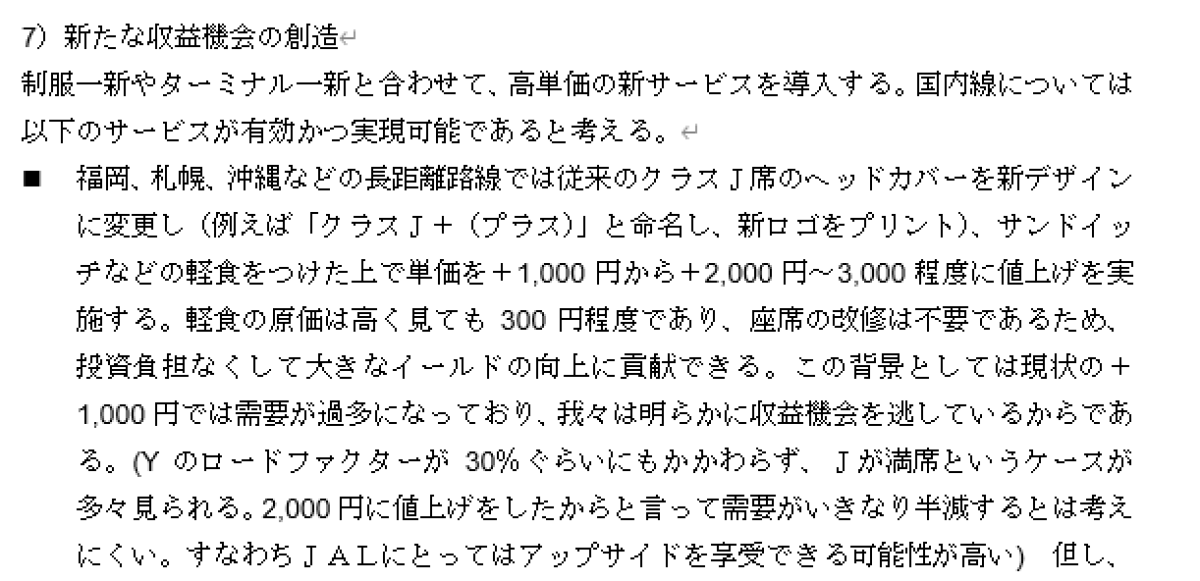

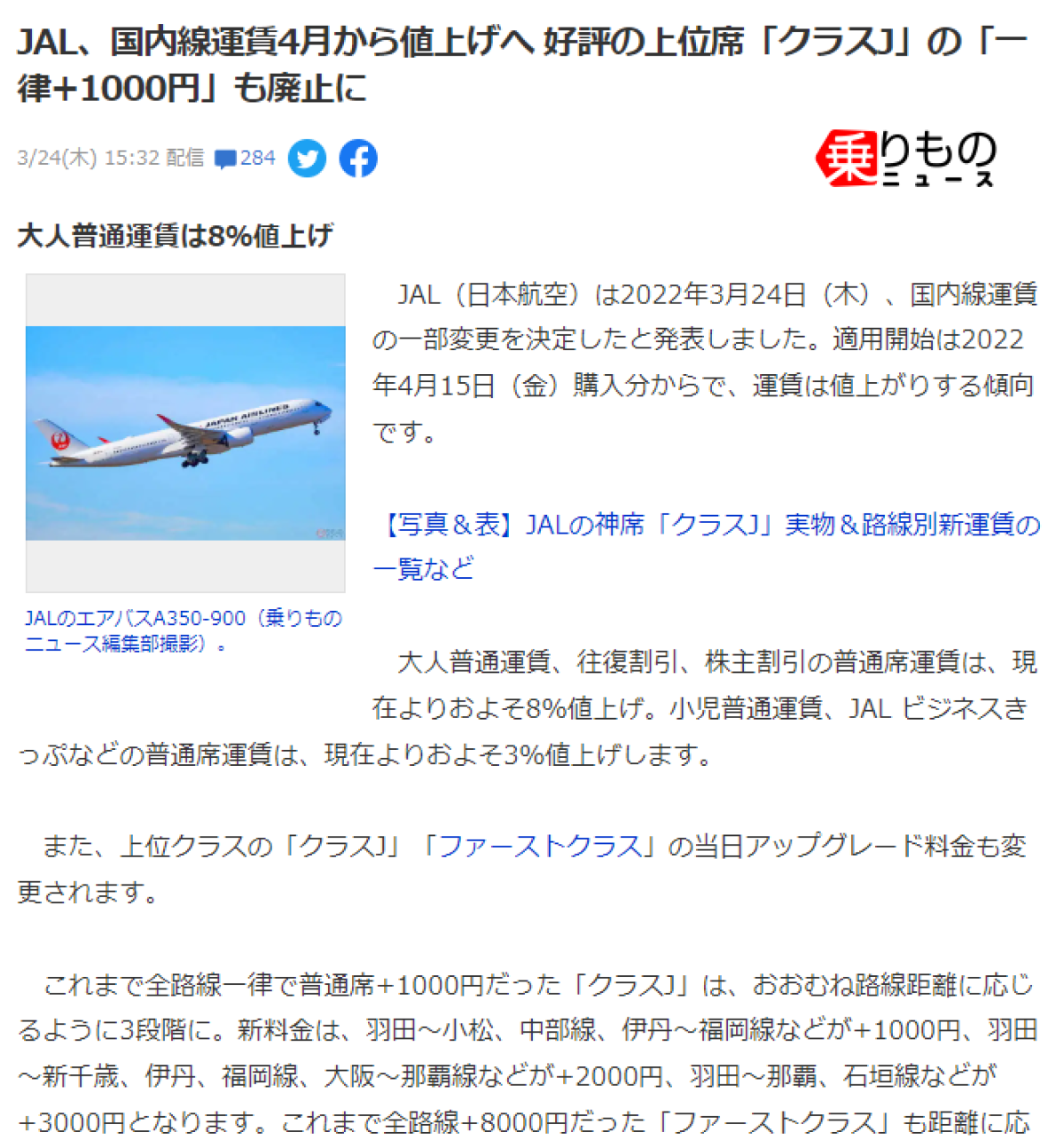

また、当時は実現できなかったチェックインマシーンを少しカウンターより手前に出す、閑散期に北ターミナルを締めて南ターミナルに集約するという案、クラスJの空港アップグレードの値上げ案など、10年の時を経てコロナが始まった後に実現していた。

実現したのは僕がJALをやめた後なので、果たして僕らの提案書が本当にきっかけだったのかは分からないが、少なくともこれを10年前に僕たち若者衆がJALの経営に対して、提案してことは事実である。

南ターミナルへの集約案(上:僕らの提案、下:リアル)

チェックイン導線の改良(上:僕らの提案、下:リアル)

クラスJの収益化案(上:僕らの提案、下:リアル)

そしてタスクフォースとの対峙へ

羽田での改革、施設の全面的な改修プロジェクトが概ね完了した頃、報道では日々JALの経営状態が危ないということがささやかれていた。僕をJALに招聘してくれた役員さんとも日々連絡を取っていたが、やはり本当に危ない状況であるとのことだった。

そんな夏のある日、一本の連絡をもらった。

いよいよ経営が危険水域に達しているため、国が「タスクフォース」なる集団を送り込んでくることで調整されているという話だった。

JAL側でもその受入態勢を作る必要があるということで、本社の各部署から若手の精鋭だけを集めよ、という命令が政府経由で届いたとのことだった。部長や上級管理職は絶対に入れないでメンバーから外せ、ということが外からくるタスクフォースチームの要求だったそうだ。

当時JALは過去最大級の非常事態を迎えており、今こそ立ち上がらなければならない時だと思い、その役員さんに電話をかけた。

「JAL側タスクフォースメンバーには私を投入して頂きたい。USJ再建案件の経験もある。いまこそJALのお役にたちたい」

と懇願をした。

そして、夏の終わりごろであったが、羽田空港内の整備上にある自社ビル内の社員食堂にて、その時所属していた羽田空港のチーム全員での打ち合わせ及びその後の懇親会をしてみんなでワイワイフライドポテトやらチキンやらを食べている最中に、ライン部長のKさんから大切な話があるからちょっと来てほしいと言われた。

すでに役員さんと話はしてあったのでタスクフォースの件だ、とは想像はついていたが、内容はとても急な話で、「急遽本社に行ってほしい」、と言われた。

それを私に伝えた部長のKさんは、人事部からその一言の「鈴木大祐をJALビルへ今すぐ送れ」という伝言しか受けておらず、彼自身もその時は何のことなのかわからなかったそうだ。

空港で使用していたロッカーや会社備品等もそのままに羽田での仕事は Last Dayとなり、送別会も何もなく、本社に異動となった。ロッカー内の私物は後から郵送されることになった。ロッカーの中に変なものを隠していなくて良かった。

この部長のKさんも僕たちのJAL再生日記では重要な人物である。Kさんとはそれからもずっとお付き合いがあり、JALをやめた後もご自宅に招いて頂いたりもした。そして再建中もKさんのおかげで、僕が構想した関空・中部空港改革を成功することができた恩人である。

羽田空港を後にして機装ビルから東京モノレールに乗って本社に向かった僕は、いよいよ当時の国交大臣が送り込んできた「JAL再生タスクフォース」と呼ばれる人達に対峙することになるのだった。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

次回はJAL側の僕たちからみたタスクフォースの皆さんと対峙した1ヵ月間について回顧したいと思います。

( タスクフォース編 に続く)

更新の通知を受け取りましょう

投稿したコメント