地球で起こった生命体構成分子を精製し混合するメカニズム

初期の地球において、生命の起源における重要なステップである生命体の構成分子の出現は重要なイベントでした。

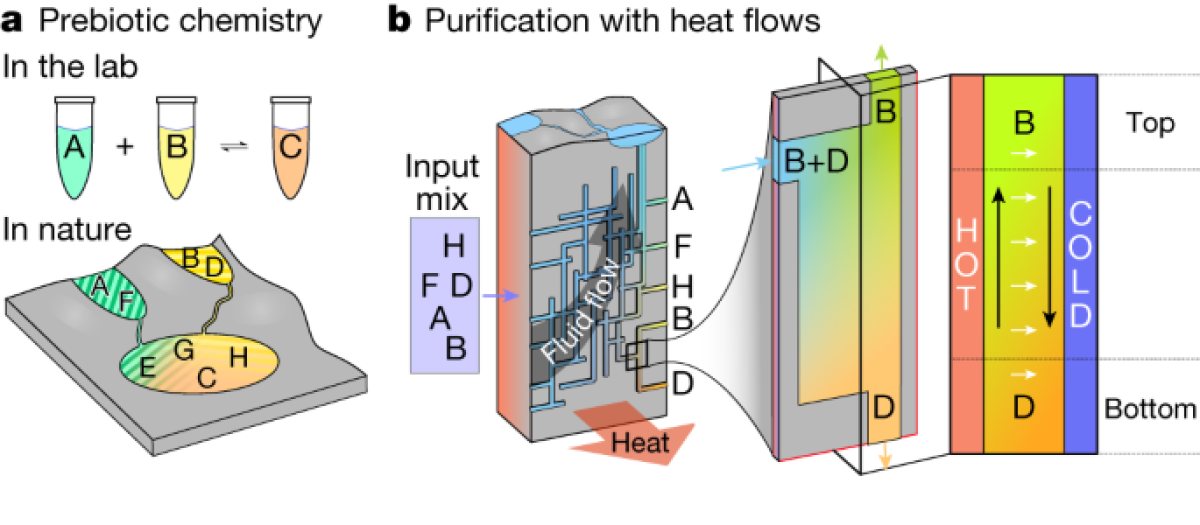

ところが、この段階についてのこれまでの研究では、ヌクレオチド、アミノ酸、脂質といったそれぞれの精製物質を特定の濃度で混ぜるといった実験アプローチが主なものでした。地球上で生命が誕生したとすれば、このような分子は均一な溶液に存在していたわけでなく、それぞれが分離し、それらが衝突し混合される形で化学反応が起こっていたものと考えられます。

生命体の構成分子のそれぞれを空間的に分離させ、同時に精製し、望ましくない副反応を抑え、高い収率を可能にする構成分子の混合は、どのように起こったのでしょうか?

ルートヴィヒ・マクシミリアン大学ミュンヘンのチームが、4月3日のNature誌に、アミノ酸、核酸塩基、ヌクレオチド、ポリリン酸、2-アミノアゾールを含む50種類以上の生命体構成要素を、熱流が地殻の亀裂を通過することで、選択的に分離し、精製されていくメカニズムを提案しています。

Matreux, T. et al. (2024) Heat flows enrich prebiotic building blocks and enhance their reactivity. Nature 628, 110–116.

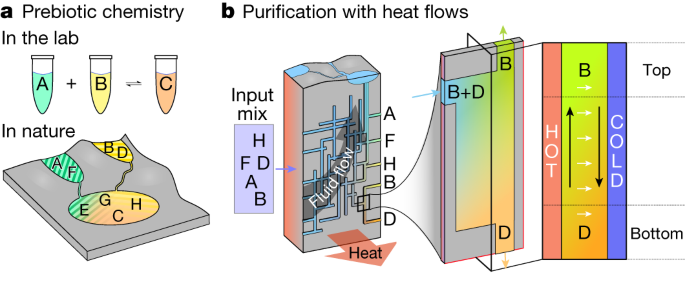

化学反応では、多くの場合、高い生成物収率を得るために、明確に定義された出発原料と中間精製ステップを正確にタイミングを合わせて混合する必要があります。 本質的に、出発溶液は複雑な混合物であり、反応の結果、多くの望ましくない副生成物が生成されてしまいます(下図a)。 熱は、薄い岩石の割れ目を通って地熱流体の流れ(灰色の矢印)によって伝わり、地球のマイクロ流体系を作り、一番右側の図にあるように物質感知熱泳動(白い矢印)と流体対流(黒い矢印)によって、非常に類似した化学物質であっても互いに分離します。実際は、多くの異なる溶液組成が同時に達成されていくと考えられます。

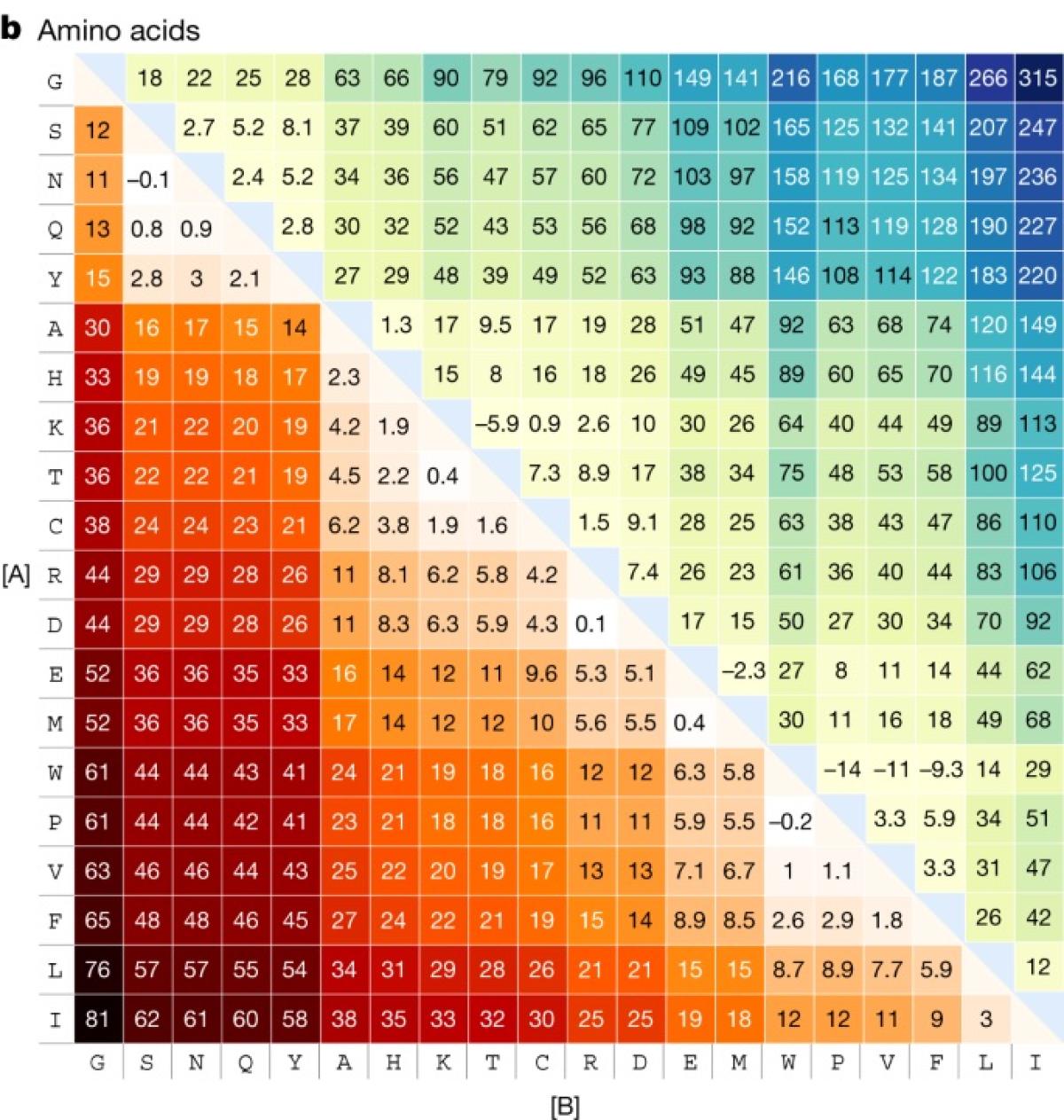

この実験系を実際に試すと、例えば、タンパク質の構成要素であるすべてのアミノ酸の混合物(各30 µM)での濃縮では、グリシン(G)、セリン(S)、アスパラギン(N)、グルタミン(Q)に対して、脂肪族アミノ酸であるイソロイシン(I)、バリン(V)、ロイシン(L)が下段(オレンジの影)で強く濃縮されていることがわかります。脂肪族アミノ酸は上部セクション(青色陰影)で少なくなり、その結果、局所的なグリシン濃度は最大315±138%高くなっています。

アミノ酸だけでなく、核酸塩基、ヌクレオチド、ポリリン酸、2-アミノアゾールの複雑な混合物から50種類以上の構成要素を分離することが示されました。この観察された効果は、さまざまな亀裂サイズ、pH、溶媒、温度の下でも再現されました。

このモデルの前提となる地球での相互につながった薄い亀裂、あるいは同等の浸透性の経路からなるシステムは、火山や地熱環境のいたるところに存在すると考えられています。このようなシステムは地表に接続されており、空間的に分離された池やプールに水を供給できると考えられます。つまり、熱泳動によるこのような生体構成分子の濃縮と化学反応は、実際に起こっていたのではないか、としています。

【合成生物学ポータル】 https://synbio.hatenablog.jp

【Twitter】 https://twitter.com/yamagatm3

更新の通知を受け取りましょう

投稿したコメント