意識が肉体から離れてしまう「解離」という症状

「解離」という症状に興味を持っています。世界や自分自身から切り離されて、リアリティが感じられない状態です。解離性離人症という言葉に見られるように、意識が「私」という肉体に一致せず離れて(離人)しまっている状態。DSM(精神疾患の診断・統計マニュアル)記載の症例を見ると、「解離」は思いのほか他人事ではなく、現代人の興味関心と深く結びついていることがわかります。このトピックスではリアリティの問題と絡めて映像文化を考えていますが、リアリティが問題として意識される時点で、リアリティが揺らいでいることは明らかです。

精神科医で、解離の研究で著名な柴山雅俊は『解離の舞台 症状構造と治療』(金剛出版、2017年)のなかでテクノロジー社会と解離の現象を結びつけて考察しています。

科学技術の発展は遠くのものを近くへと引き寄せ、過去を現在へと引き寄せた。空間的にも時間的にも遠くのものを、映像=スクリーンは反復して現在に映し出してくれる。現実感をもたらす映像の精度は現代においてもっとも際立っているが、その一方でスクリーン=ヴェールに映し出されるものは、平面的で同じ水準で並べられ、奥行きを欠いている。(中略)「いま・ここ」に身体をもつ固有の「私」もまた希薄化し、大気のように拡散する。世界や「私」は奥行・実感を欠いた、希薄で儚いものとなった。かつて踏みしめていた揺るぎない大地の安定性は失われ、現実はその根拠を奪われ、われわれの主体は浮遊することを余儀なくされたかのようである。柴山雅俊『解離の舞台 症状構造と治療』(金剛出版、2017年)p.45より

私たちの知覚世界が視覚的な領域に限定された結果、私たちの身体感覚は退化してしまったかのようです。視覚偏重の世界は数百年も以前からゆっくり準備され、進行してきた事態であることは以前にも述べましたが、そのプロセスの中で私たちの自我が肥大化し、だんだんと世界(客体)と「私」(主体)の距離が開いてきたわけです。このプロセスは、大雑把な捉え方をすれば、解離の症状と重なります。

肉体とリアリティ

リアリティの問題と密接な関係を持つのは、やはり「私」の肉体性でしょう。AIの知性が人間に肉薄するためには、AIが人間と同様の肉体を持つことが重要だとしばしば指摘されています。この事実は、生物の世界認識の核にあるものが肉体にほかならないことを示しています。つまりリアリティの核にあるのは肉体の存在である。解離症状を呈する患者は、自分を外側から見ると言います。「私」の目の視線のほかに、自分自身を外側から見ている視線、自分とそれを見ている別の自分をさらに遠くから見ている視線、というふうに、視線が複数ある。ただ、「私」を「私」が目で見るということは(鏡像以外では)あり得ないことですので、「私」の肉体を離れた視線というのは、観念的なイメージでしかない(もっとも患者当人にとっては非常にリアルな映像として立ち現れるわけですが)。

私たちにとっての映像とは大きく分けて2種類あります。知覚による映像と、想起による映像です。知覚による映像は、私たちの目がとらえた映像であり、それは「いま・ここ」に見えている映像ですから、その時制は現在です。一方、想起による映像は目でとらえたものではない。それは光が外界から運んできた情報というより、内部から生じた映像で、それは「いま・ここ」の映像ではないので、時制は過去ということになります。私たちは通常、知覚と想起を異なった認知機能だと区別することができますので、「いま・ここ」が揺らぐことはありません。

しかし解離症状を呈する人には、想起によるイメージがあまりにリアルなので、知覚と混同することが起こり得る。柴山雅俊はこのように書いています。「過去をあたかも現在であるかのように想起する。また空想、記憶、思考が直接的に身体に影響を与えることもあり、テレビや映画で暴力を観たときに具合が悪くなったり、熱さや冷たさを想像するだけで実際にそのように感じてしまったりする」(同上、p.157より)。解離症状は、決してリアリティのある経験をしないということではありません。問題は、「私」の肉体を超えてリアリティを感じてしまう、観念的なものにまでリアリティを感じてしまうという過敏性にあるわけです。

リアリティとは「いま・ここ」だけの感覚

解離というと、現実感覚がなくなることと通常は理解されているでしょうが、その構造はそれほど単純ではありません。決してリアリティをまるまる喪失するわけではなく、リアリティを感じるべき場所にリアリティを感じず、本来はリアリティが宿るはずもない場所にリアリティが宿るわけです。「いま・ここ」にのみ宿るべきリアリティが拡散してしまう。「いま・ここ」というのはもちろん人間の身体です。時空間の中に点として局在するこの身体という場所こそ、私たちのリアリティが宿るべき場所なのです。この身体を超えて生じるリアリティは、本来は幻想であり、幻想であるからにはリアリティの濃度は薄く、薄いがゆえに想像の産物だとわかるはずのものです。

私が思い出すのはベルクソンの『物質と記憶』にある有名な逆さ円錐の図です。逆さになった円錐形の先が、紙のような平面に先端で触れている。つまりあの先端部分が私たちの現実であり、生々しいリアリティを感じるべき唯一の場所です。その他の部分(逆さ円錐の先端から上の部分)は、私たちにとってグラデーションのようにリアリティが薄くなり、「過去」や「想像」として位置づけられる。ベルクソンは、脳が私たちの意識のあり方をそのようにコントロールしているのだと説明していたと思いますが、確かに解離の症状のように、「いま・ここ」を離れた場所にリアリティを感じてしまうならば、「過去」も「未来」も「現在」となり、他人も世界も「私」となってしまう。そうなると私たちは時間も空間も超えた別次元の存在のようになってしまう。それは間違いなく生きづらい経験に違いありません。

リアリティが私たちの肉体と密接な関係を持っていることは確実です。ジョナサン・スウィフトの『ガリヴァー旅行記』に出てくるラピュータ島という飛行島の住民は、全員が夢想家で、「いま・ここ」から意識が飛んでしまったときのために、頭をひっぱたいて意識を呼び戻す役の従者を連れています。子供の頃に読んだときはずいぶんと突飛な話だと思いましたが、今改めて思い返すと、スクリーンを常にのぞいている現代人はラピュータ島の住民と大差ないと感じます。肉体を拡張しようとする現代のテクノロジーは、確実に人間全員にある程度の解離症状を引き起こすように働いている、そう感じざるを得ません。

トップ画像はUnsplashのMae Muが撮影した写真

更新の通知を受け取りましょう

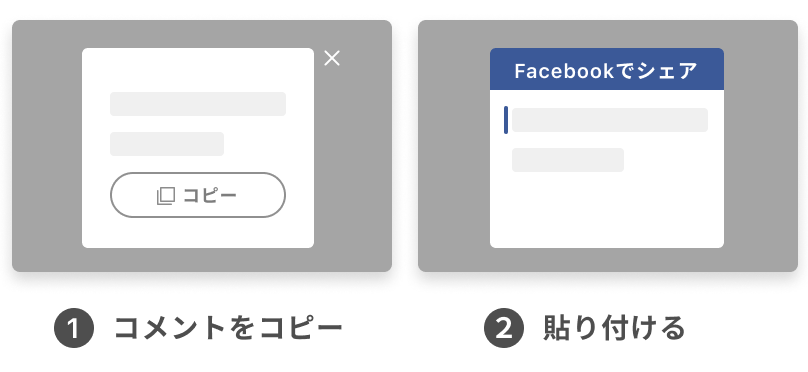

投稿したコメント