記憶が私たちの意識すべてを支えている

リアリティ(現実感)を論じつつも、リアリティを定義していないことに今更ながら気がつきます。ただ、リアリティを客観的に取り扱うことは困難です。なぜならそれは「現実・感」であり、個人の感覚をベースにしているからです。個人の感覚を他の人の感覚と比較するためには、客観的な指標が必要ですが、容易には見出せません。私が使っている「リアリティ」の意味とは、ざっくり言って、いまこの文章を書いている私がスクリーンに向い、文字をタイプしているときの「この意識の感じ」です。目の前には確かに物体としてのラップトップがあり、タイプする手の感触、少し冷えた指先の感覚、目の奥の軽い眠気、コーヒーの苦味のある匂いなどなどです。これは確かに現実であり、決して夢の中の出来事でも幻を見ているのでもないという確信に支えられた「いま・ここ」の感覚です。

ですが、この「いま・ここ」の感覚も、私が信じているほど絶対的なものではないようです。たとえば夢のなかの経験ですが、夢を見ているときは「いま夢を見ている」と冷めた認識を持っているでしょうか? そういうこともたまにはありますが、たいていの場合は夢のなかでも生の現実だと信じていることがほとんどです。また、目を閉じて何かを想像するとき、私たちは現実を見ているのではなく想起しているに過ぎないわけですが、脳の興奮状態によっては想像のイメージが生の現実と取り違えられるくらいに鮮明で生々しいこともあり得ます。そうした場合、想像と現実の境界線は当然ながらあいまいになります。

認知も知覚も記憶に支えられる

私たちのリアリティ(現実感)と密接な関係にあるのは、記憶です。記憶という能力があるからこそ、私たちは目の前の現実を認識できるわけです。もし記憶というものを持たなければ、いま私が見ているものがPCのスクリーンだということもわからないですし、文字をタイプすることもおぼつかないでしょう。そもそも私が誰で、いまどこにいるのかさえ、記憶がなければ認識することができません。リアリティだけでなく私たちのアイデンティティも、すべて記憶という力に依っています。ですが、記憶がいかにして可能なのかという点はまだまだ多くの謎を残しています。

生物学者や神経学者は、記憶は脳の海馬や側頭葉がつかさどっている機能であり、具体的にはニューロンのパターンによって保持されると説明します。しかし、私のような素人には、ニューロンのパターンと、実際に意識のなかに立ち会われる過去のイメージが、どう結びつくのかいまいちピンときません。過去のイメージそのものがニューロンに包含されているのか? 特定の構造を備えたニューロンが発火すると、どうして私の意識に特定の過去の映像が浮かび上がるのか? 想起のときに脳内で起きている現象を説明しても、ニューロンがどうやってさまざまなイメージを呼び戻すのか分かりませんし、無数の過去の記憶がすべてニューロンの構造としてコード化されているというのも、にわかに納得できないもどかしさがあります。

それはともかくとして、記憶が私たちのリアリティや認知、アイデンティティと深く結びついていることは確かなようです。そして、その記憶の機能が未だ多くの謎に包まれていることも確かです。ただ、世界的に著名な神経科学者のラリー・R・スクワイアとエリック・R・カンデルの『記憶のしくみ 脳の認知と記憶システム』(小西史郎・桐野豊監修、講談社ブルーバックス、2013)には、「記憶の検索とは、再生されるまで受動的に保存されていた情報を、たんに一言一句そのまま再現するというものではなく、むしろ本質的には創造的で改造するような過程」(p.25)だと記されており、これは現在では主流の考え方のようです。つまり記憶とは、写真のアルバムを探索したり、録音した音、録画された映像を再生するようなプロセスでは全くなく、現在の「私」がそのつど(ゼロからではないにせよ)創り上げているイメージだということになります。

その証拠として、もっと先のページでは、心理学者による子供を対象とした実験の例があがっており、子供は架空の(想像上の)出来事を現実に起こったことと混同することがよくあり、虚構の出来事であっても本人は現実に起きたことと信じているので(当人にとっては)リアルな経験であることが示されています。この指摘からも、リアリティとはまったく主観的なものであり、客観的にどうこう言えるものではないことがわかります。夢のなかの「お告げ」を他人がどれほど馬鹿にしようと、本人にとって逆らい難いリアリティがあるなら、他人の否定などまったく無意味です。古代の時代には、夢が真実を告げるものとして神託として扱われました。つまり大昔には夢と現実の区別はさほど明確ではなかった。私たちの普段の経験と、夢想に見る幻の区別もまた曖昧模糊としていたと想像できます。

近代化と「リアリティ」という感覚の登場

したがってリアリティという概念そのものが、近代化へ向けた人類史のプロセスの中で生まれてきたものだという仮説を立てることができます。Oxford English Dictionaryで "real"や"reality"という言葉の使用の変遷を見てみると、「想像上の」(imaginary)の対義語としての"real"は、15, 16世紀から使用されているようです。テクノロジーによる複製技術の発展も、こうしたリアリティ概念の成立に一役買ったと想定できます(写真に写ったものは依然として現実だという思い込みが強いですし、映画は虚構と分かっていても、夢中で見ているときは現実のような生々しさを感じます)。遠近法の登場ともほぼ時期が重なるのも興味深い点です。いずれにせよ、科学的合理的価値観が生まれてくる過程で、「現実」(客観的、物理的根拠のある現象)と「想像」(主観的、根拠が曖昧な現象)の区別が必要となり、そこで初めてリアリティという感覚が生まれてきた。そんな経緯だったのではないでしょうか。

ですが、「リアリティ」(現実感)が記憶に支えられており、記憶はしばしば虚構とも区別のつけ難いものであるとすれば、リアリティとはどこまでも主観的な感覚であることになります。科学的見地からすれば、リアリティは幻のようなものに過ぎないでしょう。そもそもそれは最初に確認した通り、あくまでフィーリング、感覚なので、個人個人で大きな差があり比較できるものではない。哲学における論理実証主義は、人は皆同じ感覚器官を備えていて、同じものを見ているという常識的な判断を疑う必然性はない、と主張しましたが、脳科学の研究が進めば進むほどに、個人個人で世界の認識は大きく異なる事実が明るみに出ています。

夏目漱石の『坑夫』という小説には、現実と幻想の区別がつかない人物、生きているという現実感のない主人公が登場します。小説全体が、現実と幻想のあわいを描いているような不思議な作品です。この主人公のフィーリングのほうが人間には本源的な感覚かもしれません。「現実」を「想像」から区別する能力の獲得に失敗すれば(あるいは見失えば)、現代人であっても同じようにリアリティを喪失することは十分にあり得ます。そんなとき初めて、「リアリティ」という感覚そのものが虚構かもしれない、という恐ろしい気づきに至るのです。その事実を受け入れても、依然として私の興味を惹くのは、なぜ人間は歴史のある段階で「現実」と「想像」の区別を必要としたのか、ということです。この区別は人間を幸福にしたのか不幸にしたのか。その点も大いに気になるところです。

トップ画像はUnsplashのAndrey Matveevが撮影した写真

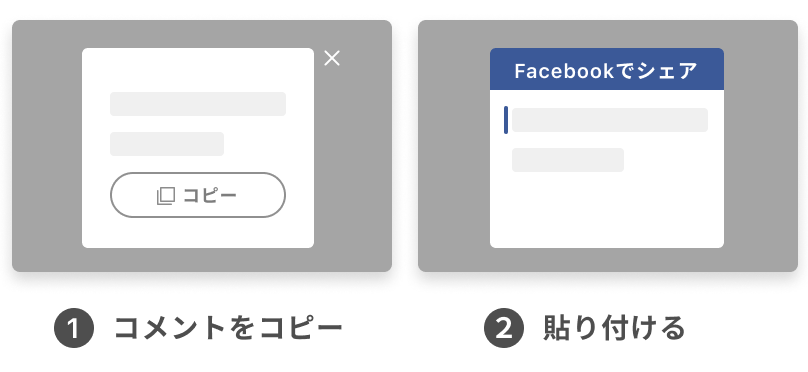

更新の通知を受け取りましょう

投稿したコメント