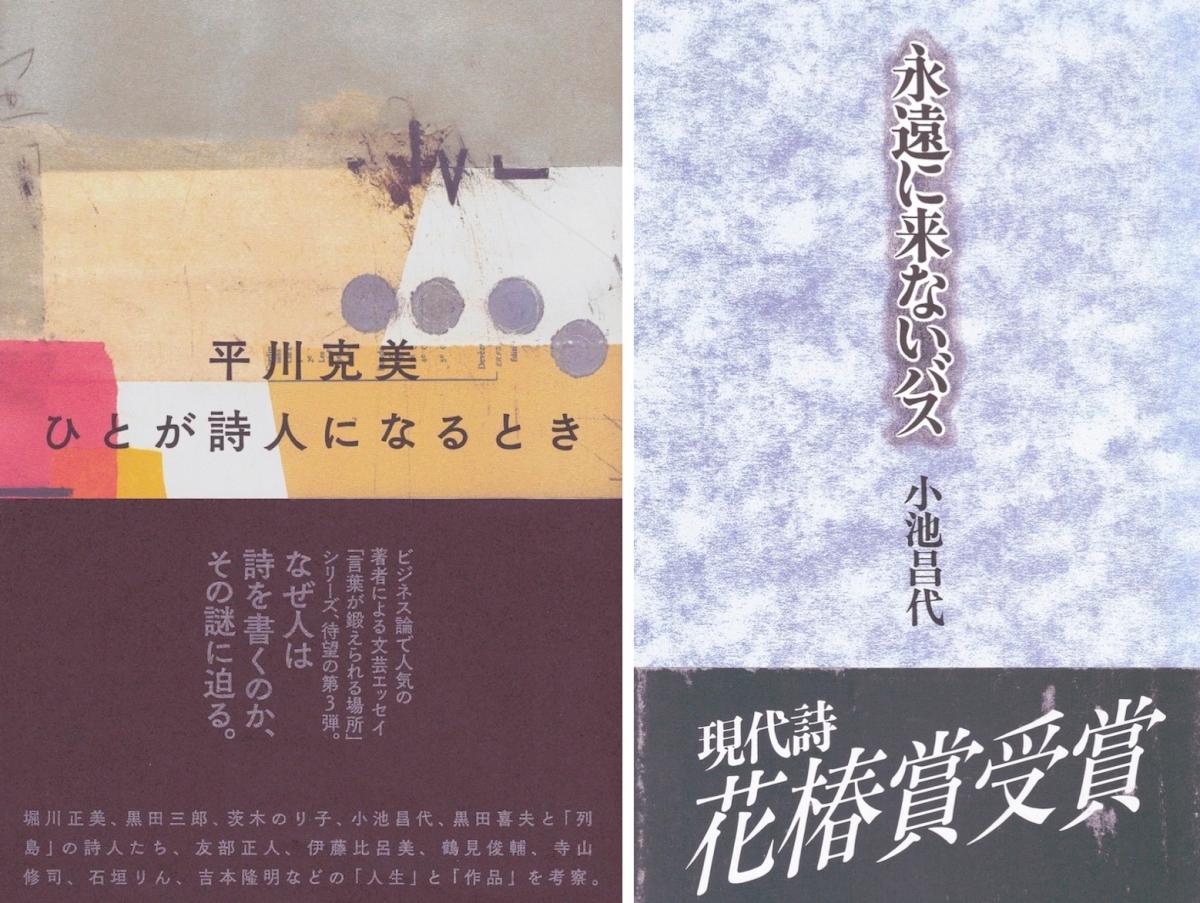

詩は、手紙のようなもの◎小池昌代『永遠に来ないバス』

世界には詩というものがある

もう少し詩と私の個人的な関係について。

「現代詩ラ・メール」を入り口に詩に出会い、同時に大学院で現代思想にも出会うのですが、そのなかでT.S.エリオットの『荒地』、日本の戦後の現代詩をリードしたとされる、鮎川信夫、田村隆一、北村太郎、黒田三郎に代表される「荒地」派(「荒地」が本当に現代詩をリードしたのか、この詩人たちに「荒地」派を代表させていいのかということには留保があってもいい。これからの実証的な研究を待ちたいところです)を教科書的に経由しながら、ホロコーストを経験したパウル・ツェラン(当時はルーマニア、現在はウクライナに属するブコビナ地方チェルニウツィー出身のドイツ系ユダヤ人)、シベリアでのラーゲリ体験を持つ石原吉郎の詩にも出会います。

世界に詩というものがあると発見するとき、同時代に書かれたり議論されたりしているものに影響を受けるのかもしれません。それが私にとっては90年代の「現代詩手帖」であり、後追いでしたが、80年代の「現代詩ラ・メール」でした。

そのなかで、小池昌代さんの詩にも出会い、その鮮やかさに目をひらかされる経験をします。それが『永遠に来ないバス』の「遠来」です。

一房を尻からささえ

枝の根本に鋏を入れると

収穫のおもみはてのひらへ落ちてくる

ふっさりと

昼のわたしたちは尻があかるい

おろかな甘さを腰まで降ろし

ひとふさ、ひとふさを篭に重ねる

葡萄は眠いくだものである

(…)

くずいちご、

はこびばち、

金盥の底の熱湯は冷めた。

おずおずと遠回しに架けられた歩道橋に

おくさんになった義妹が立っていて

「銀紙を剝くと小雨の音がするでしょう」

(…)

尻の火は消え

誰も来ないつきあたり

むこうを向いたままの背中が冷えている

朝の木洩れ日が指名するように

まっすぐ差し込んであたためているけれど

後ろに回した反則の手をほどけ

敬称のふるえる川を中に流して

(ふりむけば)

世界は急遽、別名の庭になる

小池昌代『永遠に来ないバス』思潮社、1997年

全体には、異性愛、ヘテロセクシャルな関係のエロスの表現として読める一篇かもしれません。読み直すと、いまの気持ちとずれるところもありますが、驚くのは、「銀紙を剝くと小雨の音がするでしょう」、「(ふりむけば)/世界は急遽、別名の庭になる」といった表現のテクニカルな部分です。

「銀紙を剝くと小雨の音がするでしょう」の聴覚的な美しさは言うまでもなく、「ふりむけば」にカッコが付いている!という技法の発見(詩を読み進めていくと、「起こし」のカッコだけがあって、「閉じ」のカッコがない表現にも出会う)、もちろん、小池さんの前にも、カッコの使用による視覚的効果を生かす書き方も、「世界」を自分なりのやり方で捉えようとする詩も、数多く書かれてきたと思うのですが、この詩における「世界」の捉え直しの鮮やかさは、いま読んでもぐっときます。

ひとが詩人になるとき

今年(2024年)1月に、平川克美さんの『ひとが詩人になるとき』(ミツイパブリッシング)が刊行され、3月7日には、平川さんが店主でもある隣町珈琲で小池さんと平川さんによる刊行記念イベントが行われました。

https://mitsui-publishing.com/event/20240229

「ひとが詩人になるとき」というタイトルが本当に素晴らしいのですが、この本で紹介されているのは、堀川正美、黒田三郎、茨木のり子、小池昌代、黒田喜夫(と「列島」の詩人たち)、友部正人、清水哲男、清水昶、小田嶋隆、伊藤比呂美、鶴見俊輔、寺山修司、吉本隆明(と立原道造)、先ほども触れた石原吉郎、北村太郎、鮎川信夫といった詩人たちです。こうした詩人たちに並んで「下丸子文化集団」についての章があり、この本の特筆すべき部分ですが、これについては次回以降に。

平川さんの人生に影響を与えた、あるいは人生と交差した詩人たちのひとりとして、小池昌代さんの作品を紹介され、このように書かれています。

小池昌代という詩人を一言で言い表すのはとても難しいのですが、あえて言うならば、存在論的な視点を持つ詩人ではないかと思います。それが言い過ぎだということなら、私たちがこの世界に生きているときに感じる微妙な違和感を、存在を不在によって際立たせる手法によって描き出した詩人と言い換えてよいかもしれません。

彼女の詩を初めて読んだとき私は、「こんな書き方、こんな言い方があるんだ」と驚きました。(…)その使い方を知っていると思っていた言葉が、全く違うやり方で使われることによって、思ってもみなかった世界が開示される瞬間に立ち会う驚きに近いものでした。

平川克美『ひとが詩人になるとき』ミツイパブリッシング、2024年

平川さんの本で紹介されている小池さんの詩は、「りんご」(『水の町から歩きだして』)、「そら豆がのこる」「永遠に来ないバス」「庭園美術館」(『永遠に来ないバス』)の4篇。そうそう、「そら豆がのこる」!と膝を打つような感じで、私自身、小池さんが詩集を出されるたびに、そのなかの一篇一篇に出会ってきましたが、面白いのは、いいと思う作品が全部は重ならないこと。それも、詩のいいところだと思います。

小池さんはこれまでに『水の町から歩き出して』(1988年)『青果祭』(91年)『永遠に来ないバス』(97年、以上、思潮社)、『もっとも官能的な部屋』(99年、書肆山田)、『夜明け前十分』(2001年、思潮社)、『雨男、山男、豆をひく男』(01年、新潮社)、現代詩文庫『小池昌代詩集』(03年、思潮社)、『地上を渡る声』(06年、書肆山田)『ババ、バサラ、サラバ』(08年、本阿弥書店)『コルカタ』(10年、思潮社)『野笑 Noemi』(17年、澪標)『赤牛と質量』(18年、思潮社)、現代詩文庫はアンソロジーなので、それをのぞく11冊の詩集を刊行されています。他にも『通勤電車で読む詩集』『おめでとう』といった詩のアンソロジーもたくさん出されています。

詩のすすめ

3月7日の会では、小池さんの詩を愛するお客さんの何人かで、自分たちのおすすめを語り合う瞬間があり、ながく詩に関わってきて、こんな日、こんな時間を持てるなんて、と感慨深い気持ちになりました。

詩との付き合いが長くなってくると、誰かがいいと言った詩を、そのまま自分もいいと思う経験が減ってくる。そのことを不思議に感じているのですが、世界に詩というものがあると思ったときには、詩のアンソロジーも詩への入り口としてとても大切な役割を果たしてくれます。

もうすぐ4月、これから新しい生活を始めるひと、新しい気持ちで何かにチャレンジしてみようと思うひとに、ぜひ詩を読んだり、書いたりすることも面白いよとご紹介、ご案内したいと考えているところです。

更新の通知を受け取りましょう

投稿したコメント