ハラスメントに向き合って◎棚沢永子『現代詩ラ・メールがあった頃』

「現代詩ラ・メール」の歴史的意義

前回は、少し遠まわりをしました。話を戻します。

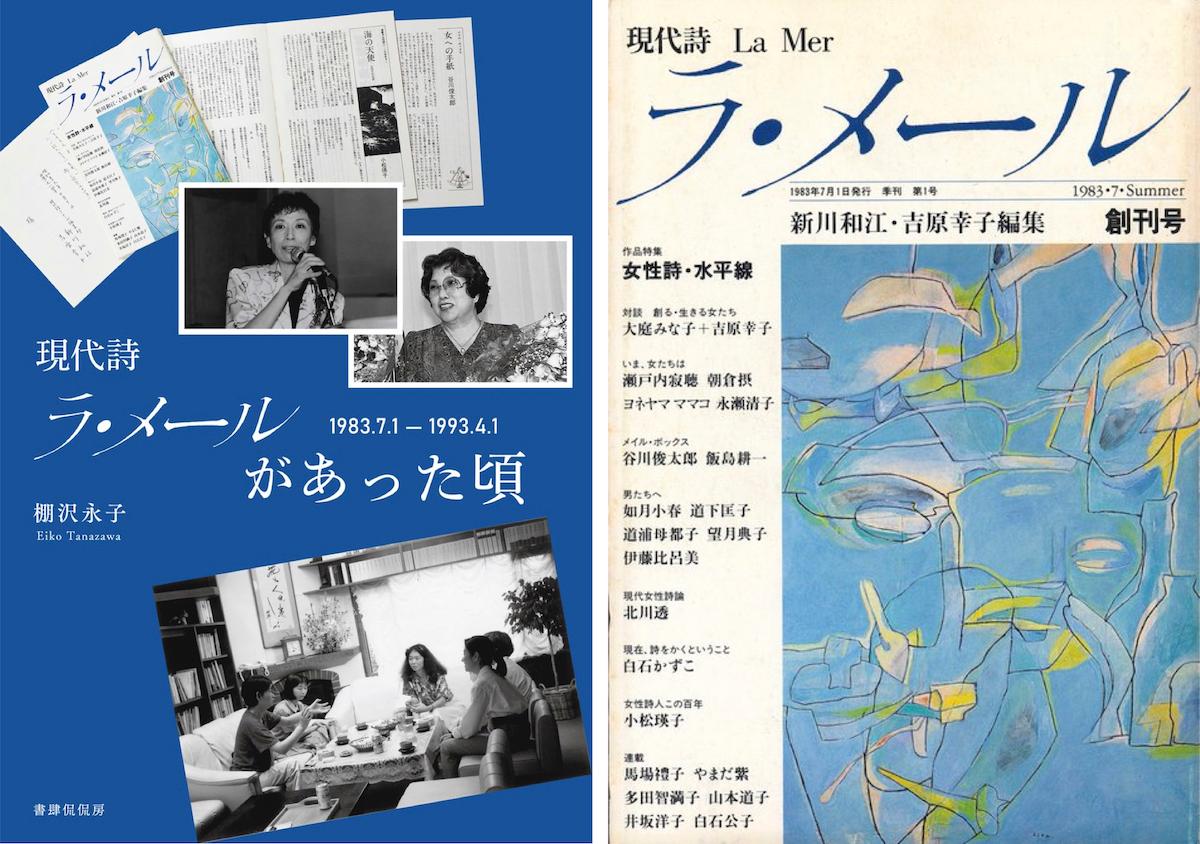

私が最初に出会った岬多可子さんは、雑誌「現代詩ラ・メール」の新人賞を受賞してデビューされます。「現代詩ラ・メール」は、1983年7月創刊、詩人の吉原幸子、新川和江さんの責任編集(吉原さんは「あたらしいいのちに」、新川さんは「わたしを束ねないで」が有名、教科書の詩人です)、1993年4月の終刊まで10年間刊行された女性たちによる季刊雑誌です。創刊は思潮社が発行元、その後、吉原さんの自宅を改装して「書肆水族館」として会員に開放、発行元もこちらに移りました。

「ラ・メール」には「ハーバーライト」欄という投稿欄があり、そこから「ラ・メール新人賞」が選出されていました。第1回から順に、鈴木ユリイカ、中本道代、笠間由紀子、國峰照子、柴田千晶、小池昌代、岬多可子、千葉香織、高塚かず子、宮尾節子さんの10人。現在も、詩の世界で一線で活躍されている詩人ばかりで、いかに10年にわたって女性詩人を支援しつづけたことが大きな力となったかを知ることができます。

ある日、思潮社の創業社主である小田社長と吉原幸子さん(酒豪で知られていて、数々の武勇伝があります)がお酒の席で、女性たちの雑誌をつくろうと盛り上がったそうです。では、誰と組むか。何人か女性詩人の名前があがりますが、小田が首を振らない。新川和江さんの名前が出たときにようやくゴーサインが出たのだとか。かねがね女性たちによる雑誌をと考えていた新川さんは、後日、吉原さん宅をたずねますが、吉原さんは酔っ払っていて、そのことをすっかり忘れていた。それでも、言ったことはやりましょうという、そこが吉原さんの仁義の切り方でしょうか、具体的に動き出したそうです。

当時、新川さんが53歳、吉原さんが50歳。私もいまちょうど当時のおふたりに近い年齢になりました。ふたりのような後世のための大事な仕事が残せるのか、少しこころもとないですが、80年代に女性たちによる雑誌をという英断に踏み切った両氏の慧眼と行動力を語り継いでいきたいと思っています。

女子大の果たす役割

岬さんは、第7回ラ・メール新人賞を受賞されて、翌年、第1詩集『官能検査室』を刊行されます。「官能検査」とは、「人間の感覚(視覚・聴覚・味覚・嗅覚・触覚など)を用いて製品の品質を判定する検査」のことを指すそうで、一見、「官能」というエロティシズムを想起させるこの言葉は、実際にはそうではなく、食物栄養学科を専攻された岬さんならでは詩集タイトルです。

前々回、岬さんと大学が同じということを書いたのですが、大事なのは「学歴」というよりも「女子校」であることです。社会に出て見回してみると、「女子大出身」の人に出会うことが大変少ないことに気がつきます。とくに文学の世界では、圧倒的に人口の多いある大学があって、それ以外の比率がとても少ない。少しずつ変わってきていると思うのですが、経営の中心を担う人たちの割合はおそらく大きく変わっていないはずです(そして男性です)。

人数が少ないということ、それがいかに発言力が弱いことかということを痛感させられます。客観的なデータなく踏み込むと、「家」のつく職業には、女性の占める割合が会社組織における主要な役割のそれよりも多いかもしれません(作家、料理家、画家、染色家、陶芸家など)。「女子大」は、今後も存続の是非が議論されるでしょうが、現在、「女子大」から社会に放たれ、それぞれの場所で戦っている女性たちとの連帯、横の繋がりをこれまで以上に大切にしたいと考えています。

「女子大学」のメリットは、社会に出て、自分の能力を最大限試してよい、そのことをためらう意識を持たずに済むことです。男性の顔色を見ながら、低く見られるように自らを加減をする必要がない。女性たちは無意識にその身振りを大人になり、社会に出るまでに身につけてしまう。実際、社会に出ると、理不尽な状況に直面します。そのことで痛い目にもあってきました。痛い目にあって初めて、社会がいかにアンフェアな場所であるかに気づかされます。

一番、解決しにくい課題は、子育てによる負担が完全に平等になりにくいことかもしれません。それ以外の問題は、多少、改善されているように見えますが、合理性とは縁遠い子育てだけは、完全に夫婦間でフェアにならず、そのことによる経済格差も発生する。条件の上で、そもそも、いまなおそうなっている。男性に対して自らの立場を低く置く、そうせざるを得ない状況が社会全体に発生してしまう。

フェアな文学の世界のために

昨年、「現代詩ラ・メール」は創刊40周年という区切りの年を迎え、当時の担当編集者だった棚沢永子さんによる著書『現代詩ラ・メールがあった頃』(書肆侃侃房)が刊行されました。ほとんど入社初日に新川和江さんと吉原幸子さんの待つ、新宿の吉原宅に向かうエピソードはいまでは「伝説」なのですが、この本にそれ以上に詳細に書かれているのは、当時の同僚たちとの、いま読んでもしんどくなりそうなやりとり、仕事と子育ての両立という言い方ではとても表現できないような、苦労、苦難のエピソード、そのことに大きく筆が割かれているのです。

きっと本人は、でも楽しいこともあったからね、などと笑い飛ばされるかもしれませんが、そのことの意味を私は、もしかしたら書いた棚沢さん以上に深刻に考えました。ここに書かれていることは、明らかに現在の意味において「ハラスメント」としか言いようのないことである。本人にはその意識が当時もないし、現在もない。しかし、客観的にみるとそうである。それが40年たって「ようやく」言語化されて提出されていることのショック、といえばいいでしょうか。

いかにそのとき置かれている「ハラスメント的」な状況が、渦中にいると言語化しにくいか。棚沢さんのこの本は、「現代詩ラ・メール」があったことを後世に伝えるという本来の意図を超えて、後輩編集者である私にそのことを考えさせる大きな機会となりました。では私は、と我が身を振り返ったときに、それだと困るのです。私は、いま引き受け、さらされている苦しい現実を、いま解決したいのです。もがいてももがいても解決しそうにない息苦しさ、見えない圧が組織全体に充満している、その現実に対して、どういう方法がありうるのだろうか。それはいまも手探りであり、戦いの途中です。

社内で大声をあげる男性がいる。その状況を他の人間が止めないで、許容する。ここで起こっていることは一体、なんなのか。その人間が年上、上司ばかりとはかぎらない。さすがに最近は、上の人間がそれをやると、大きな問題になります。そうすると組織には、権力を「代行」する人間があらわれる。上の世代がリタイアすれば、問題が解決するというような、簡単な問題ではないことに気づかされます。

バックラッシュでしょうか、男性たちが無意識に抱える抑圧やストレスが、弱い(と勝手に上下をつけて認識したがっている)立場の人間に向かって吐き出される状態にも目を向ける必要があります。ずっと前に解決したと思っていたことが、何度も揺り戻しのように、未解決の問題として目の前にたちはだかります。

「現代詩手帖」2022年8月号で「わたし/たちの声 詩、ジェンダー、フェミニズム」という特集を組みました。この話も3月のうちにしたいと思いますが、その直前にX(ツイッター)で#文学界に性暴力のない土壌を作りたいというハッシュタグが支持を集めたことも後押しとなりました。

せめて自分が死ぬ前に、いまよりフェアな文学と詩の社会が実現してほしい。これまで積み重ねてきた仕事もそのためにあります。本当に小さな石の積み重ねであったとしても、いつか大きな力になる可能性は捨てられない。それを見届けて死にたい、そう願っています。

今日は、ひな祭り。今回は、このことを書いておきたいと思いました。

更新の通知を受け取りましょう

投稿したコメント